About

Über diese Website

Download des Textes dieser Seite als pdf-Dokument.

Bilder oben: Stadtansichten

Was ist CityTecture.de?

Der Name der Website setzt sich zusammen aus den Begriffen „City“ (Stadt) und „Architecture“ (Architektur). Es geht also um die die städtische Architektur. Die Städte, ihre Stadt(bau)geschichte (eingebettet in die Landesgeschichte) und ausgewählte Bauwerke werden in Bildern und mit kurzen Erläuterungstexten vorgestellt. Dem Museumsbau gilt neben anderem mein besonderes Augenmerk.

Der Beruf des Architekten / der Architektin

Vom italienischen Architekten Renzo Piano ist folgende Aussage überliefert: „Der Beruf des Architekten ist eine abenteuerliche Tätigkeit: ein Grenzberuf in der Schwebe zwischen Kunst und Wissenschaft, auf dem Grat zwischen Erfindung und Gedächtnis, zwischen dem Mut zur Modernität und der Achtung der Tradition. Der Architekt lebt notgedrungen gefährlich. […] Der Akt der Konstruktion ist und kann keine bloße technische Übung sein, da er mit symbolischen Bedeutungen aufgeladen ist.“ (Zitiert nach Eberhard Möller, „Atlas Tragwerke“, Detail Business Information GmbH, München detail.de, 2021)

Daniel Libeskind hingegen soll die Tätigkeit eines Architekten einmal sinngemäß so beschrieben haben: „Ein Architekt schafft Lebensräume“.

Der britische Architekt David Chipperfield sagte anlässlich der Verleihung des Pritzker-Preises 2023 das Folgende: “As an architect, I’m in a way the guardian of meaning, memory, and heritage. Cities are historical records, and architecture after a certain moment is a historical record. Cities are dynamic, so they don’t just sit there, they evolve. And in that evolution, we take buildings away and we replace them with others. We choose ourselves, and the concept of only protecting the best is not enough. It’s also a matter of protecting character and qualities that reflect the richness of the evolution of a city.”

Architekt/in sein heute

Architekten/innen heute sehen sich vielerlei Anforderungen und Ansprüchen ausgesetzt; es gab wohl schon Zeiten, in denen man unbeschwerter bauen (oder Architektur studieren) konnte… Das Gebaute soll heute energieeffizient und klimaschonend während der Nutzung sein, ressourcenschonend in der Herstellung, möglichst keine neue Fläche „verbrauchen“ und möglichst die „graue Energie“, die in Bestandsbauten steckt, erhalten; also: am besten gar nicht neu, sondern im Bestand bauen, dabei Baustoffe recyclen oder zumindest Baustoffe einsetzen, die später einmal recyclierbar sind…

Im Rahmen des „Integrierten Projektes Bautechnik“ hat ein Team von Architektur-Studenten/innen der Uni Stuttgart nebenstehenden Gebäudeentwurf geschaffen; die Aufgabenstellung sah vor, dass sich die Studierenden Gedanken über das Büro der Zukunft machen (Green Lab / Future Office); in der Projektbeschreibung / Aufgabenstellung heißt es: „(…) Aber wie wird das Büro der Zukunft aussehen? Wie ein MakerSpace, in dem wir Geplantes realisieren? Wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir leben? Für ein neuartiges Bürogebäude (GreenLab) der Universität Stuttgart wollen wir diese Fragen ausloten.“

Das Team (Alida Layer, Julia Keinath, Leo Schwinde, Mitra Rashtbar Tarzom, Nida Izgi und Tim Börschig) hat ein modular aufgebautes Bauwerk erdacht, in dessen Rahmenkonstruktion aus Schichtholz Raum-Module in einheitlicher Größe eingeschoben werden können; durch Aneinandersetzen zweier Module, denen jeweils eine Seitenwand fehlt, entsteht ein größerer Raum… Auch das gesamte Gebäude ist in dieser Philosophie errichtet, so dass durch beliebige Reihung eine Erweiterung des Bauvolumens problemlos möglich ist. So ist maximale Flexibilität bei der Nutzung gewährleistet. Der Entwurf wurde bei einer Ausstellung im Stuttgarter Rathaus „Fast Forward – neue Mobilität für Stuttgart / Arbeiten von Studierenden der Architektur“ im Februar 2023 gezeigt.

Bilder oben: Entwurf für ein neuartiges Bürogebäude (von Architekturstudenten/innen der Uni Stuttgart im Rahmen des „Integrierten Projektes Bautechnik“ / Institut für Baukonstruktion, Institut für Tragkonstruktionen und Konstruktives Entwerfen und Institut für Baustofflehre, Bauphysik, Gebäudetechnologie und

Entwerfen) bei einer Architekturausstellung im Stuttgarter Rathaus. Veröffentlichung der Bilder mit freundlicher Genehmigung des Studierendenteams.

Was ist Architektur?

Das Duden-Lexikon von 1969 verweist dabei auf den deutschen Begriff „Baukunst“; und hier kann man lesen: „Bauen nach künstlerischen Gesichtspunkten. Nach der Zweckbestimmung unterscheidet man kirchliche und weltliche Baukunst, nach dem Material Holz-, Stein-, Eisen-, Glas- und Betonbau. Die Ästhetik der Baukunst untersucht Form, Maß, Proportion und Kompositionsweise und versteht unter Baukunst Raumgestaltung.“

Im „Online-Lexikon“ Wikipedia wird Architektur so definiert: „Das Wort Architektur bezeichnet im weitesten Sinne die handwerkliche Beschäftigung und ästhetische Auseinandersetzung des Menschen mit dem gebauten Raum. Planvolles Entwerfen, Gestalten und Konstruieren von Bauwerken ist der zentrale Inhalt der Architektur.“

Auch die Architekturtheorie beschäftigt sich mit der Definition von Architektur und füllt damit viele Vorlesungen und eine Vielzahl von Abhandlungen und Büchern. Für diese Website genügt aber die grobe Erkenntnis, dass sich Architektur mit dem „gebauten Raum“ in handwerklicher, künstlerischer und ästhetischer Weise beschäftigt. Der gebaute Raum schließt auch die Leerräume zwischen den Gebäuden mit ein.

Hinzu kommen weitere Aspekte, die sich auf die Bedingungen, den Zweck, die Aufgaben und die Wirkung des gebauten Raumes beziehen: etwa kulturelle (z. B. Berücksichtigung der in der jeweiligen Kultur tradierten Architektur), politische (z. B. „Herrschaftsarchitektur“ zur Demonstration von Macht und Größe), soziologische (z. B. Segregationsprozesse, Ghettobildung, Gentrifizierung, …) oder ökologische (z. B. Anpassung an klimatische Bedingungen und Veränderungen oder Auswirkungen auf Luft, Wasser, Boden). Das Produkt von Architektur zieht eine Grenze zwischen dem „Innen“ und dem „Außen“; gute Architektur schafft im Inneren eine gezielt geplante Raumerfahrung, ja ein Raumerlebnis; man denke da etwa an den Raumeindruck in einer gotischen Kathedrale, im Atrium eines öffentlichen Gebäudes oder in einem Konzertsaal. Mit der Rezeption der Architektur eines Gebäudes sind also auch emotionale Erfahrungen verbunden.

Günther Fischer versucht in seinem Buch „Architekturtheorie für Architekten“ (Birkhäuser, 2018) ebenfalls eine Begriffsdefinition von Architektur und grenzt sie dabei von „Teilgebiet der Bildenden Künste“, „Wissenschaft“, „Baukunst“, „Technische Disziplin / Lehrgebiet“, „Zweckbau-Kunst“ und „Hochbaugebiet“ ab; in seinem Resümee ist Architektur für ihn die „Kunst des Bauens“.

Bildfolge oben: temporäre Architektur: Pavillon von UN Studio (van Berkel & Bos) 2009 im Millenium Park in Chicago anlässlich des 100-sten Jubiläums des „Burnham-Plans“, des Stadtentwicklungsplanes von 1909.

Architektur – Zitate

„Letztlich hat die Architektur nur drei Möglichkeiten, sich auszudrücken: die Geometrie, die Materialität, das Licht. Damit muss sie ihre Geschichten erzählen.“

(Zitat: Prof. Dietmar Eberle vom Büro Eberle Baumschlager Architekten)

„Die Architektur herrscht im Raum, sie begrenzt ihn, umschließt ihn, sperrt ihn ein. Sie kann magische Orte zaubern, Werke des Gedankens.“

„Architektur ist die Kunst, den Raum zu organisieren.“

(Zitate: Auguste Perret)

Zum Bild: Sgraffito an der Fassade des Altbaus der Stuttgarter Kunstakademie (Rudolf Rochga, um 1939).

„There is a danger when every building has to look spectacular; to look like it is changing the world. I don’t care how a building looks if it means something, not to architects, but to the people who use it.“

(Zitat: David Chipperfield, Quelle: azquotes.com)

Der italienische Architekt Carlo Scarpa soll über gute Architektur einmal das Folgende gesagt haben:

„Wenn Architektur etwas taugt, wird eine Person, die hinschaut und hört, von ihr profitieren, ohne es überhaupt zu merken.“

(Zitiert nach: Stuttgarter Zeitung, 7./8. Sept. 2024)

„In der Architektur schafft man Orte, die bleiben und dadurch Menschen prägen. Wir übernehmen viel Verantwortung , wenn wir für andere entwerfen und im besten Falle gute, relevante Räume kreieren.“

(Shirin Frangoul-Brückner vom Stuttgarter „Atelier Brückner“, zitiert nach: Stuttgarter Zeitung vom 10.10.2024).

Zum Bild: das Atelier Brückner hat die 1895 als Lokomotiv-Remise errichteten Wagen-Hallen, die bis 2003 von der Deutschen Bahn für Reparatur und Wartungsarbeiten genutzt wurden, so umgebaut, dass hier nun alle möglichen kulturellen Veranstaltungen stattfinden können; zudem sind hier Ateliers, ein Kunstverein und eine Tango-Schule untergekommen.

Architektur und Stadt – Städtebau

In ihrem Buch „Die Stadt als Architektur“ (Birkhäuser, 2019) schreiben Sophie Wolfrum und Alban Janson, dass Architektur „räumliche Situationen“ schaffe. Die Architektur stelle „Schauplätze für das Sehen und Gesehenwerden“ bereit (Stadt als Bühne…). Es geht hier also nicht mehr nur um das Raumerlebnis im Inneren eines Gebäudes, sondern auch im Außenbereich. Sie schreiben: „In der Architektur einer Stadt bedingen sich Baumassen und Räume wechselseitig (…)“. Die Stadt besteht ja einerseits aus den Gebäuden, andererseits aus den Straßen, Plätzen, Höfen und Gärten, die durchschritten und dabei aus stets wechselnder Perspektive wahrgenommen werden. Bezüglich der „räumlichen Situationen“, die eine Stadt bietet, schreiben sie: „Hier (…) soll die Bezeichnung ‚Situation‘ zum Ausdruck bringen, dass Architektur immer im wechselseitigen Zusammenwirken von baulich-räumlichen Elementen mit den Aktivitäten all derer erlebt wird, die sich im Stadtraum aufhalten und bewegen.“

Zu den Bildern: Architektur schafft Raumsituationen: West 42nd Street New York und Bryant Park / Blick über den Parque Eduardo VII auf die Avenida da Liberdade und den Tejo in Lissabon / Sonnenlicht im Dom zu Bamberg / Kapelle des Hl. Benedikt in Sumvitg, Graubünden (Peter Zumthor).

Die Wahrnehmung einer Stadt

Auf meiner Website CityTecture.de möchte ich mit ausgewählten Fotos einige Städte und ihre Museen präsentieren, die ich besucht habe.

Jede Stadt hat ihre ganz eigene Atmosphäre, die geprägt wird von ihrer geographischen Lage, von der Topografie, der Bebauung, dem Klima, von der Anlage/Anordnung von Straßen, von öffentlichen Plätzen und Parks, von der Nähe zu einem Fluss oder Meer… natürlich auch von ihrer (Stadtbau-)Geschichte und von den dort lebenden Menschen, die aus dem topografischen Ort auch einen sozialen Ort machen.

Beeinflusst wird die Wahrnehmung einer Stadt auch durch die in ihren Gemäuern schlummernde Geschichte und ihr „Image“; durch das, was in der Öffentlichkeit über eine Stadt gesagt und geschrieben wird, wie sie in der Literatur oder im Film erscheint.

Die Stadt ist im Hinblick auf ihre Entwicklung „materialisierte“ Geschichte.

Im Folgenden dazu beispielhaft einige Bilder aus Portugals Hauptstadt Lissabon.

Bilder oben: Lissabon, die portugiesische Hauptstadt – eine Stadt am Meer bzw. am Fluss Tejo mit viel Geschichte und Atmosphäre. Im Stadtgebiet überspannen zwei große Brücken den Fluss: die Vasco da Gama-Brücke und die Brücke des 25. April. Bekannt ist Lissabon auch für die Christus-Statue, den Torre Vasco da Gama, die Eisenbahnstation Oriente vom Architekten Santiago Calatrava, das Kloster in Belém oder die Fliesen an den Fassaden der Gebäude.

Historische städtebauliche Entwicklung

Die meisten (europäischen) Städte sind, wie sie heute erscheinen, das Produkt einer oft jahrhundertelangen Entstehungsgeschichte, die etwa auf römische, keltische, germanische,… Siedlungen zurückgeht. Die heutige städtebauliche Struktur, der Verlauf von Straßen, die Anlage von Plätzen oder Parks und insbesondere die Parzellierung der Grundstücke hat oft Feuersbrünste, Überflutungen oder Kriege überstanden. Insbesondere die Parzellierung hat sich in vielen Fällen wegen der geringen Flexibilität aufgrund der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden sowie wegen des zu berücksichtigenden Verlaufes der Infrastruktureinrichtungen (z. B. Verlauf von Straßen, Wasserleitungen, Abwassernetz) als sehr stabil erwiesen.

Insofern sind die heutigen (europäischen) Städte meist nur die zuoberst sichtbare Schicht vorausgehender Siedlungsaktivitäten.

Stadtanlagen römischen Ursprungs weisen in der Regel ein rechtwinkliges Straßenraster auf, welches sich an den beiden zueinander orthogonalen Hauptachsen ausrichtet; die zentrale Nord-Süd-Achse ist der Cardo Maximus, im rechten Winkel dazu verläuft der in Ost-West-Richtung ausgerichtete Decumanus Maximus. An deren Schnittstelle befand sich meist die Versammlungsstätte, der Marktplatz, später auch das Rathaus und weitere für die Stadtgemeinschaft wichtige kommunale Bauten.

Viele Städte umgaben sich auch mit einer Stadtmauer; die hatte zunächst eine wirtschaftliche Funktion, stellte sie doch die Zollgrenze dar. Hinzu kam eine Schutz- und Wehrfunktion. Daher befand sich auf der Mauerkrone meist ein Wehrgang. Zugang zur Stadt gab es nur über die Stadttore, die meist mit Wehrtürmen verbunden waren. Hier konnte stadtseits auch der Wehrgang betreten werden. Der Bau und der Unterhalt einer Stadtmauer verschlang gewaltige Ressourcen. Nachteilig an einer Stadtmauer war auch die Beschränktheit des städtischen Raumes innerhalb der Mauer. Als der Bevölkerungsdruck wuchs, wurden daher oft auch Vorstädte außerhalb der Stadtmauern errichtet. Und mit Fortschritten in der Militärtechnik wurden Stadtmauern spätestens im 18. Jahrhundert weitgehend nutzlos. Wurde die Stadtmauer abgerissen (geschleift), entstand viel wertvolles zentrumsnahes Bauland. In vielen Städten blieben aber zumindest Teile der Stadtmauer auch erhalten.

Zum Bild: Straßenlampe an der Stadtmauer von Nördlingen.

Bilder oben: gutes Beispiel für eine mittelalterliche Stadt: Tallinn (ehemals: Reval) wurde im 11. Jahrhundert auf einem Hügel (dem Domberg) gegründet, verfügt in der Tallinner Bucht über einen geschützten Ostsee-Hafen, war mit einer mächtigen Stadtmauer und vielen Wehrtürmen gut gesichert und nach Beitritt zur Hanse im 13. Jahrhundert wirtschaftlich und deshalb auch in Bezug auf die Bevölkerungsentwicklung sehr erfolgreich.

Bilder oben: zu den wenigen deutschen Städten, die noch über eine komplette Stadtmauer mit den Tortürmen verfügen, gehört das bayerische Nördlingen. Die Stadtmauer weist fünf Türme mit Stadttoren auf und umgibt die heutige Innenstadt auf einer Länge von 2,7 Kilometer.

Bilder oben: Blick vom Turm der Kirche St. Georg auf Abschnitte der Stadtmauer mit Wehrtürmen.

Bilder oben: Stadtmauer mit Wehrgang.

Bilder oben: im Zentrum der Stadt befindet sich das Rathaus, der Marktplatz und die Kirche (Blick vom Turm der Kirche St. Georg).

Geplante Städte

Manche deutsche/europäische Städte sind von ihrer Struktur her als Ganzes geplant worden; dies gilt vor allem für solche, die römische Wurzeln haben (z. B. Köln, Trier, Regensburg) oder die (im Mittelalter) von staatlichen oder kirchlichen Herren (oder auch von Kaufleuten) gegründet wurden. Städte im Norden / Nordosten Europas wurden meist später (11./12./13. Jahrhundert) gegründet; wirtschaftlich erfolgreich waren davon vor allem diejenigen, die der Hanse beitraten. Einen streng geplanten Stadtgrundriss haben auch Residenzstädte wie Mannheim, Ludwigsburg oder Karlsruhe, die während der Zeit des Barock gegründet wurden.

Zum Bild-Slider: geplante Städte: Mannheim, Ludwigsburg, Karlsruhe.

Für eine erfolgreiche Stadtgründung und -entwicklung müssen vor allem die geografischen Bedingungen stimmen: die Lage am Zusammenfluss oder einer Übergangsstelle (Furt) von Flüssen, an Fernverkehrs- und Handelswegen, in Buchten an der Küste (mit der Möglichkeit der Anlage von Häfen), auf Halbinseln oder auf Hügeln sowie in der Nähe von Baustoff-Vorkommen erweist sich da bautechnisch, wirtschaftlich, strategisch und militärisch als vorteilhaft.

Die Anlage einer Stadt, die Lage und Orientierung von Straßenachsen, zentralen Plätzen (z. B. Marktplatz mit Rathaus) sowie die Verteilung von Sakralbauten (Klöster, Kirchen) und die Parzellierung in Blöcke kann besser verstanden werden, wenn man ihre Stadtbaugeschichte kennt.

Bilder oben: New York wurde von Peter Stuyvesant 1649 streng geplant. Stadtansichten von New York City (Manhattan / Brooklyn).

Die Qualität einer Stadt

Jan Gehl, der dänische Architekt und Stadtplaner sieht in einer Stadt insbesondere Aufenthaltsorte und Begegnungsstätten für Menschen. Wie diese den jeweiligen Ort erfahren, hängt von dessen Qualität ab, die dann besonders gut sei, wenn sich Architektur und Plätze an ein „menschliches Maß“ halten: der Übergangsbereich zwischen „drinnen und draußen“ muss so „auf Augenhöhe“ gestaltet sein, dass ein Radfahrer oder Fußgänger bei der Bewegung durch die Stadt viel und Abwechslungsreiches zu sehen hat, dass sich die Gebäude durch Arkaden, Vorgärten, Außengastronomie, Terrassen etc. „öffnen“.

Plätze und Freiräume zwischen Gebäuden müssen eine „Möblierung“ bereitstellen und etwa durch Bäume, Brunnen oder schattenspendende Schirme ein Mikroklima bieten, in dem man sich gerne aufhält; unterschiedliche Höhen, etwa durch Treppen, bieten Sitzgelegenheiten und Beobachtungsmöglichkeiten für das Leben auf dem Platz.

Blaue Infrastruktur in Städten

Bilder oben: zunehmend bedeutend angesichts immer heißer werdender Innenstädte: „blaue Infrastruktur“; hier Brunnen am „Haus der Geschichte“ in Stuttgart sowie am Hafen von Aarhus (Dänemark).

Bilder oben: Springbrunnenanlage auf dem Marktplatz vor dem Rathaus in Stuttgart.

Grüne Infrastruktur in Städten

Im Zuge der Debatte über Nachhaltigkeit auch im Städtebau und angesichts des sich beschleunigenden Klimawandels spielen die grüne (Parks, Alleen, Dach- und Fassendenbegrünung,…) sowie die blaue Infrastruktur (natürliche Gewässer mit Zugang über Uferpromenaden, Brunnen und Wasserspiele etc.) eine immer größere Rolle in der Stadtplanung.

Bilder oben: zur grünen Infrastruktur gehört immer häufiger auch die Begrünung von Fassaden. Im Bild: am Institut für Landschaftsplanung und Ökologie der Universität Stuttgart wird etwa mit der „wilden Klimawand“ auf dem Gelände des Fraunhofer Institutes auf dem Universitätscampus in Stuttgart-Vaihingen an der Fassadenbegrünung geforscht; hier geht es auch darum, durch Wahl vielfältiger geeigneter Staudenarten etwas für die Förderung der Biodiversität zu tun. Zusätzlich bieten Habitate Wohnung für Bienen, Vögel oder Fledermäuse. Die Aufnahmen entstanden im Spätherbst.

Bild oben: das Eckgebäude am Ende der Calwer Passage am Stuttgarter Rotebühlplatz mit seiner üppigen Fassadenbegrünung wurde von Ingenhoven Architects entworfen.

„Die Stadt als Architektur“

Sophie Wolfrum schreibt zu ihrem Buch „Die Stadt als Architektur“, Birkhäuser Verlag, 2019: „Architektur ist die Kunst, Räume zu artikulieren. Auch für den Maßstab der Stadt, von der Türschwelle bis zur Region, geht es um die Architektur urbaner Räume. Diese sind Gegenstand des architektonischen Entwurfs, der ein Repertoire spezifischer Mittel schöpferisch einsetzt, so dass wir Städte als räumlich gestaltet erleben.“

„The Death and Life of Great American Cities“

In ihrem ersten und die Städtebaudiskussion nachhaltig beeinflussenden Buch „The Death and Life of Great American Cities“ („Tod und Leben großer amerikanischer Städte“) fasste die Architekturkritikerin Jane Jacobs in den 1960er Jahren in wenigen Punkten zusammen, was einen lebhaften und erfolgreichen Bürgersteig (auf dem das städtische Leben stattfindet) und damit eine lebhafte, sichere und attraktive Stadt ausmacht: nämlich das Gegenteil von Eintönigkeit: Diversität:

Eine gemischte Nutzung des städtischen Raumes durch Gewerbe, Gastronomie, Handel und Wohnen sorgt dafür, dass der Bürgersteig zu allen Tageszeiten frequentiert ist, kleinräumige Straßenraster (kurze Blocks) bieten an den Straßenkreuzungen vielfältigere Begegnungsmöglichkeiten und Optionen, die eingeschlagene Richtung zu ändern, unterschiedliches Alter der Gebäude geht mit der Nutzung durch unterschiedlich betuchte Nutzer/innen einher und schließlich sorgt eine genügende Bevölkerungsdichte (Konzentration) für Belebtheit und Frequenz in Geschäften, Läden und im öffentlichen Raum.

Bilder oben: Paris – Atmosphäre einer Stadt.

Dimensionen einer Stadt / Atmosphäre einer Stadt

In ihrer Dissertationsschrift „Urbane Orte“ (2008) schreibt Martina Baum, Professorin am Städtebau-Institut der Universität Stuttgart über die Dimensionen urbaner Orte: Außer einer räumlichen, funktionalen, und sozialen Dimension haben urbane Orte auch eine atmosphärische Dimension.

Sie schreibt: „Die atmosphärische Dimension befasst sich mit jenen Elementen von Urbanität, welche das Räumliche und Soziale verknüpfen und nur schwer fass- und messbar sind. Der Charakter, die „Seele“ eines Ortes geht über die geometrischen Eigenschaften und die soziale Konstitution hinaus und beinhaltet seine Entwicklung, seine Atmosphäre und spezifische Komplexität. Dieser Charakter, diese „Seele“ sind entscheidend, damit Menschen mit einem Ort in Beziehung treten, sich mit ihm identifizieren und ihn als Teil ihres Lebens wahrnehmen.

…

Mit Atmosphäre wird eine subjektive Sicht auf einen Ort beschrieben. Sie ist das, „was für den Bewohner gerade alltäglich und selbstverständlich ist, und das der Einheimische mit seinem Leben ständig mitproduziert, das aber erst dem Fremden als Charakteristikum auffällt“. (Zitat im Zitat: Gernot Böhm)

Die Nutzer oder Bewohner eines Ortes produzieren durch ihre Lebensformen diese spezifische Atmosphäre mit und sind ein Teil davon. Die Atmosphäre eines Ortes wird mit allen Sinnen erfasst. Besonders sind hier das Hören und Riechen als ureigenste Grundinstinkte des Menschen zu nennen. Gerüche und Geräusche sind wesentliche Elemente der Atmosphäre eines Ortes.“

Bilder oben: Stadtansichten Le Havre (Normandie); die Innenstadt wurde nach der fast völligen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg nach den Plänen von Auguste Perret völlig neu angelegt.

Der Charakter einer Stadt – Genius Loci

Dazu schreiben Sophie Wolfrum und Alban Jenson in „Architektur der Stadt“, Birkhäuser Verlag, 2019:

„Städte haben Eigenleben und Eigenart, die sie erkennbar machen und die kollektiven und individuellen Lebensorte prägen. Das ist auch für den Fremden spürbar. Es hängt mit der physischen und materiellen Struktur zusammen, die zur individuellen Gestalt der Stadt führt, die öffentliche Räume charakteristisch macht und so etwas wie die Persönlichkeit der jeweiligen Stadt kennzeichnet.

Hinter der Oberfläche einer Stadt, ihren Gebäuden, Straßen, ihren Rändern und Brachflächen und ihren geografischen Merkmalen ist etwas verborgen, das ihre Einmaligkeit ausmacht. Jede Stadt hat ihren eigenen Charakter als ein Ganzes, das mehr als die Summe ihrer Teile ist. So wird eine Stadt durch die Gesamtheit der dort agierenden Personen, der Institutionen und Räume geprägt“.

Bilder oben: Chicago bei Nacht.

Fachinformation Architektur / Bauen:

Eine professionelle, informative, aktuelle und interessante Website zum Thema Architektur und Bauen ist www.baunetz.de. BauNetz Wissen ist ein Online-Lexikon zum Thema und unter BauNetz Architekten hat man Zugriff auf die Akteure der Branche und ihre Projekte.

Wikipedia schreibt dazu:

„Täglich um 15:30 Uhr berichtet die Baunetz-Redaktion auf der Website und über den täglichen Newsletter über interessante Gebäude, Veranstaltungen, Publikationen, Wettbewerbe und Debatten. Zu den weiteren Inhalten gehören Wettbewerbsauslobungen, Büroprofile, Interviews, ein Stellenmarkt, das PDF-Magazin BaunetzWOCHE, der Bereich Rechtsprechung, Hersteller-Informationen und ein Büroranking.“

Städte und ihre Museen

Mich faszinieren an Städten im beschriebenen Sinne ihre jeweils spezifische städtebauliche Struktur und ihre Architektur sowie ihre Museen, die „physischen Datenbanken“ der kulturellen, wissenschaftlichen und künstlerischen Entwicklung.

Ich möchte auf diesen Seiten die Städte, die ich auf meinen Städtereisen besucht habe, durch eine Auswahl aus den vielen tausend Bildern, die dabei entstanden sind, präsentieren. In diesem Zusammenhang stelle ich auch einige Museen vor. Es handelt sich vorwiegend um Kunstmuseen, aber auch um Technikmuseen, Naturkundemuseen oder Museen mit ganz anderen thematischen Schwerpunkten.

Städte „leben“ auch von ihren (Kunst-)Museen: Florenz von den Uffizien, Paris vom Louvre, New York vom MoMA (Museum of Modern Art), dem Whitney Museum of American Art oder vom Metropolitan Museum, London vom British Museum oder der Tate Modern, Amsterdam vom Rijksmuseum, Bilbao vom Guggenheim-Museum, Frankfurt von „Der Schirn“ oder dem „Städel“, Chicago vom Art Institute of Chicago…

Über den Besuch im Museum

In einem Interview (2017) mit dem Berliner „Tagesspiegel“ sagte der Architekt Volker Staab über Museumsbesuche(r): „Der Reiz von Museen liegt wahrscheinlich darin, dass sie zweckfrei sind. Die Beschäftigung mit Kunst zielt nicht auf ein Resultat ab. Anders, als wenn man zum Beispiel Sport treibt und eine bestimmte Zeit oder Weite erreichen muss. Im besten Falle wird man dazu verführt, über Dinge zu reflektieren, über die man sonst nicht nachdenkt. Und es ist etwas, das man als Gemeinschaftsereignis in der Gruppe oder allein machen kann.“

(Das Büro Volker Staab Architekten hat u.a. mehrere Museen gebaut oder umgebaut: Erweiterung des Bauhaus-Archivs Berlin, Jüdisches Museum Frankfurt, Jüdisches Gemeindezentrum mit Synagoge in Regensburg; LWL-Museum für Kunst und Kultur Münster; auch der Umbau des Hauses des Baden-Württembergisches Landtags in Stuttgart war ein Werk von Volker Staab).

Museen und ihre Architektur

Bild oben: Paradebeispiel klassizistischer Museumsarchitektur: das Alte Museum in Berlin, erbaut von Karl Friedrich Schinkel (1830).

Museum: Bau und Ausstellung

Zitat aus Chris van Uffelen „Museums Architektur“ (Tandem Verlag 2010): „Das umfangreichste ‚Exponat‘, mit dem Museen heute in ihre Zukunft investieren, ist der eigene Museumsbau (…). In der Nachfolge von Frank O. Gehrys Guggenheim Museum in Bilbao ist ein Museum heute auch eine touristische Attraktion. (…) Auf Architektenseite bietet ein Museumsbau ein viel größeres Spektrum an freier Gestaltung und Interpretation als beispielsweise ein Bürobau mit gleichem Kostenrahmen.“

Begriffsbestimmung

Der Begriff „Museum“ stammt vom griechischen Wort mouseion ab, welches (nach Wikipedia) ursprünglich ein Heiligtum einer der neun Musen (Töchter des Göttervaters Zeus) darstellt und eine „auf Dauer angelegte, der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung, die zum Zwecke des Studiums, der Bildung und des Erlebens materielle und immaterielle Zeugnisse von Menschen und ihrer Umwelt beschafft, bewahrt, erforscht, bekannt macht und ausstellt“.

Die ersten Gebäude, die eigens als Ausstellungsorte für Kunst, als Kunstmuseen konzipiert wurden, waren demnach auch oft „Musen-Tempel“ mit tempelartiger Architektur (so etwa die Alte Nationalgalerie in Berlin).

Zum Bild: die von Friedrich August Stüler entworfene Alte Nationalgalerie in Berlin.

Museumsdefinition des International Council of Museums (ICOM):

„A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment.“

Museumsbauten

Im Zuge der Französischen Revolution wurden viele ehemals an den Höfen in deren „Wunderkammern“ gelagerten und vor allem aufgrund ihres Wertes gesammelten Kunstwerke der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich gemacht (etwa im Louvre). Der Prozess der bürgerlichen Emanzipation sorgte auch in anderen europäischen Staaten für die Neugründung von (Kunst-)Museen.

Nach Klaus Jan Philipp „Das Buch der Architektur“ (Reclam, 2006, 2019) wurden mit der Epoche der Aufklärung auch Bauten „… für die Bildung der bürgerlichen Gesellschaft notwendig (…).

(…) Erste Planungen für ein eigenständiges Sammlungsgebäude sind von Leonhard Christoph Sturm (1669-1719) vom Beginn des 18. Jahrhunderts überliefert, aber erst mit dem Museum Fridericianum in Kassel von Simon Louis du Ry (1726-1799) ist zwischen 1769 und 1777 erstmals ein reines Ausstellungsgebäude errichtet worden“.

Weitere erste Gebäude mit dieser Funktion sind das Kunstmuseum des Vatikans, der Prado in Madrid, das British Museum in London (ebenfalls 1823 begonnen) oder die Glyptothek in München.

Da ein Kunstmuseum für Architekten eine völlig neue Bauaufgabe darstellte, griffen diese auf etablierte Stile und Gebäudeformen zurück, etwa auf die französische oder italienische Schloss- und Palastarchitektur oder Vorbilder aus der griechischen Klassik.

Nach Klaus Jan Philipp zeigten diese ersten reinen (Kunst-)Museumsbauten einerseits ein prägnantes Äußeres, zum anderen entsprach die Innenaufteilung der Räume einer sinnvollen Anpassung an ihre Aufgabe: häufig zweigen von großen und hohen Ausstellungssälen, die durch Oberlichter die nötige Beleuchtung erhalten und in denen auch großformatige Werke ausgestellt werden können, kleinere Kabinette ab.

Die oben genannten frühen reinen Museumsbauten waren in Bezug auf ihre architektonische Formensprache oft auch vom Palladianismus inspiriert, dem vom italienischen Architekten und Architektur-Theoretiker Andrea Palladio (Autor der „Vier Bücher zur Architektur“) geprägten Baustil. Charakteristika dieser Gebäude sind eine Rotunde (mit Kuppel / Oberlicht) im Gebäudeinneren und der Portikus. Bei größeren Museumsgebäuden gruppieren sich meist um einen oder mehrere Innenhöfe die Trakte mit den Ausstellungsräumen.

Eine zentrale Frage bei Kunstmuseen war die Art der „Inszenierung“ der auszustellenden Kunstwerke; zunächst wurden – wie in den Raritäten-Kabinetten der Fürsten und Könige – meist die Wände komplett gefüllt („St. Petersburger Hängung“); später stand weniger die erschöpfende Vollständigkeit aller Exponate im Vordergrund als die dem jeweiligen Werk und seinem historischen Zusammenhang gerecht werdende Präsentation.

Ab den 1920er und 1930er Jahren wurden die reiche Ornamentik der Ausstellungsräume, die farbigen und gemusterten Tapeten zunehmend durch weiße Wände ersetzt, welche eher die Atmosphäre in der Werkstatt / dem Atelier des Künstlers wiedergaben. Daraus entwickelte sich der von natürlichem Außenlicht völlig abgeschirmte „white cube“ als möglichst neutraler „Rahmen“ für das Kunstwerk.

Im Prinzip geht es um die Frage, welche Art von Umgebung die Architektur dem Kunstwerk bieten soll; ist die Architektur spektakulärer als die präsentierten Kunstwerke oder beeinträchtigt die Raumgeometrie die Hängung / Aufstellung, so ist das für die Kunstschaffenden und die Kuratoren ein Problem.

Zum Bild: neuere Museumsbauten, wie das Guggenheim-Museum in Bilbao oder auch die Staatsgalerie in Stuttgart, zeigen nach außen hin Formen, bei denen man sich fragt, ob es im Inneren auch so aussieht. Meist trifft man hier aber wieder auf die „white cubes“; beim New Museum of Contemporary Art des japanischen Architekturbüros SANAA in New York besteht das gesamte Gebäude bereits aus aufeinander gestapelten „white cubes“…

Bilder oben: das Alte Museum in Berlin (1830) wurde von Karl Friedrich Schinkel erbaut und greift in seiner äußeren Gestaltung klassische griechische Tempelbauten auf; die Glyptothek in München (letztes Bild), die nach Plänen Leo von Klenzes errichtet wurde, konnte im selben Jahr eröffnet werden.

Der Bilbao-Effekt

An die Seite „klassischer“ Museumsbauten, also palastartiger oder tempelartiger, repräsentativer Gebäude im klassizistischen Stil (siehe dazu die Beispiele oben) gesellen sich insbesondere im 20. und 21. Jahrhundert spektakuläre „Hüllen für die Kunst“, wie etwa das Guggenheim Museum von Frank Lloyd Wright in New York (1959), das Centre Pompidou von Renzo Piano und Richard Rogers in Paris (1977), das Milwaukee Art Museum (MAM) von Santiago Calatrava in Milwaukee (2001) oder das Guggenheim Museum von Frank O. Gehry in Bilbao (1997), wobei letzteres einer durch diesen Bau ausgelösten Wirkung den Namen gegeben hat: man spricht heute vom Bilbao-Effekt: eine Stadt, ein Ort erfährt durch einen spektakulären (Museums-)Bau eine Aufwertung mit Auswirkungen weit über die eigentliche Institution hinaus; die Stadt / Region verändert dadurch ihren Charakter und ihr Bild in der Öffentlichkeit und entwickelt sich so beispielsweise von einer Industrieregion zur Kunst-/Kulturlandschaft. Folgen davon sind eine Zunahme des Tourismus und dadurch hervorgerufene wirtschaftliche und soziale Veränderungen (das hat allerdings nur in Bilbao wirklich gut funktioniert…). In seinem Buch „Architekturtheorie für Architekten“ (Birkhäuser, 2018) schreibt Günther Fischer, dass solche Bauten einen Ort „neu definieren können“.

Die Architektur hat hier die Funktion eines Werbemittels und beim Besuch eines Museums werden nicht nur dessen Sammlung oder Ausstellungen besucht, sondern (auch) das Gebäude. Hier wird das Gebäude selbst zum Exponat.

Bilder oben: das Guggenheim-Museum von Frank O. Gehry in Bilbao. (Diese Fotos stammen nicht vom Website-Autor, sondern wurden 2016 aufgenommen von Ralf Müller, Ditzingen).

Bilder oben: moderne Ikonen der Architektur: das Guggenheim-Museum in New York von Frank Lloyd Wright, das Centre Pompidou in Paris von Renzo Piano, Richard Rogers und Gianfranco Franchini und das Milwaukee Art Museum von Santiago Calatrava.

Bilder oben: Museumsbauten von Frank O. Gehry: eine Nähe zum Guggenheim-Museum in Bilbao in architektonischer und stilistischer Sicht bezüglich Formensprache und Materialität lässt sich leicht herstellen. Erste drei Bilder: Vitra Design Museum in Weil am Rhein und restliche Bilder: das Kunstmuseum MARTa Herford im niedersächsischen Herford.

Architektur als Marke – die Entwicklung zur „Signature Architecture“

Bilder oben: zum Thema „Signature Architecture“: ein Gebäude des amerikanischen Architekten Richard Meier erkennt man sofort als solches an den typischischerweise von ihm benutzten stilistischen Attributen: hier das Museum Frieder Burda in Baden-Baden.

Bilder oben: ein weiteres Gebäude von Richard Meier; hier das Design-Museum (Museum für Angewandte Kunst) in Frankfurt am Main. Sowohl beim Designmuseum in Frankfurt als auch beim Museum Frieder Burda in Baden-Baden verbindet ein verglaster Steg den Meier’schen Neubau mit einem Bestandsgebäude.

Bilder oben: auch die (ehemalige) Hauptverwaltung des Siemens-Konzerns am Oskar-von-Miller-Ring in München ist ein Werk von Richard Meier (1999) und zeigt die typische architektonische Formensprache des amerikanischen Architekten.

„Signature Architecture“

Oftmals werden, um diesen „Bilbao-Effekt“ zu kopieren oder zu reproduzieren, „Stararchitekten“ engagiert, deren Architektur-Stil zwischenzeitlich zur „Marke“ mutiert ist; dann spricht man auch von „Signature Architecture“.

Häufig wird dann gerade diese „Marken-Architektur“ zum (neuen) Wahrzeichen einer Stadt und man fragt sich vielleicht, was eigentlich zuvor ihr Wahrzeichen war.

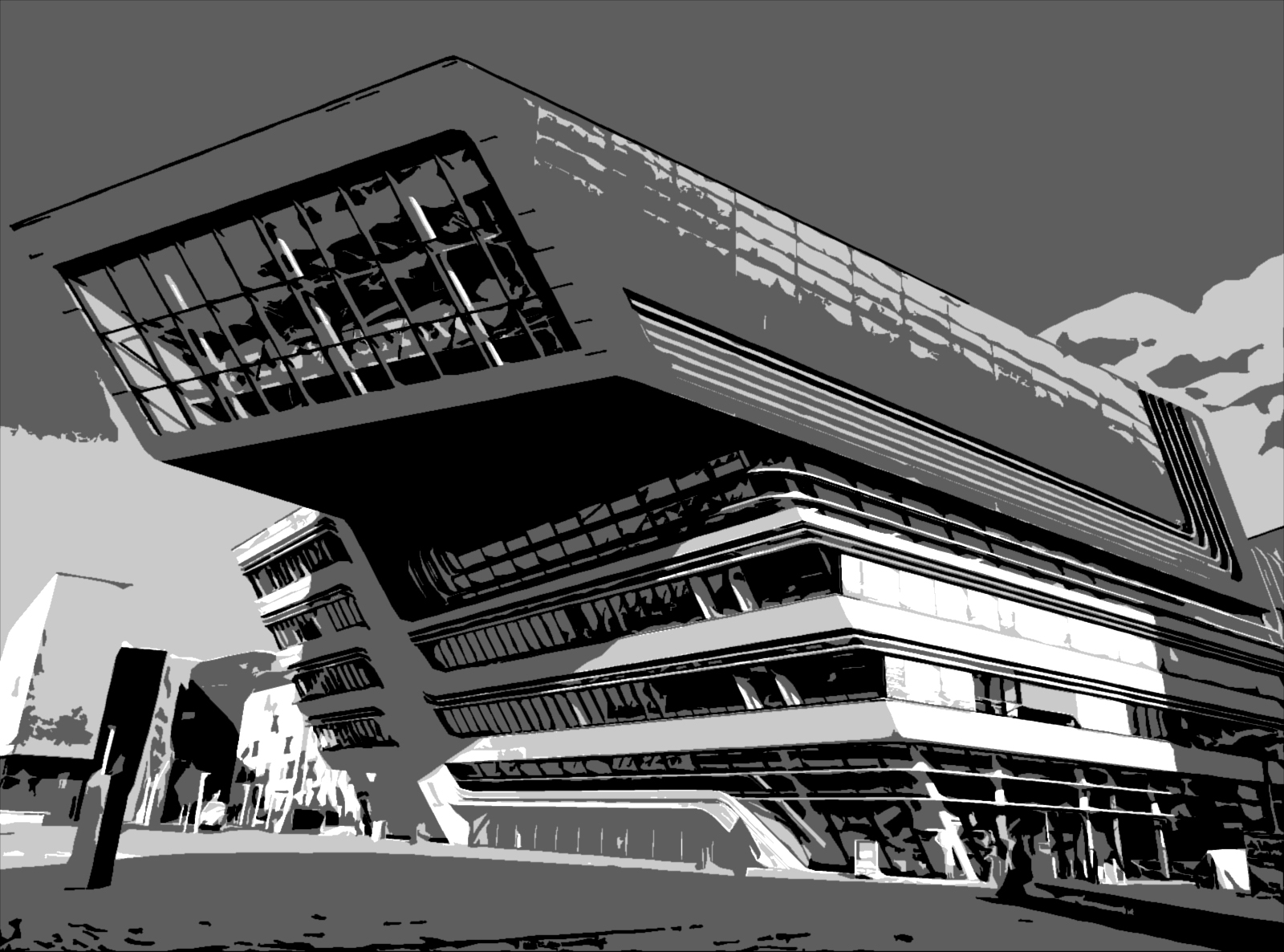

Außer Museumsbauten können auch Bibliotheksgebäude (z. B. Zaha Hadids „Bibliotheks-Skulptur“ für die Wirtschafts-Universität in Wien oder Eun Young Yi’s Stadtbibliothek in Stuttgart), Verwaltungsgebäude, Konzerthäuser (Elbphilharmonie von Herzog & de Meuron in Hamburg) oder Bankgebäude (Nord LB von Behnisch & Partner in Hannover) solche Signaturen setzen.

Europaweit haben in den letzten Jahrzehnten auch kleinere Städte Kunstmuseen eröffnet, oftmals von privaten Stiftungen oder Kunstmäzenen gebaut und finanziert; teilweise haben die Städte auch für eine private Sammlung ein Museumsgebäude errichtet, in dem die Exponate dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Beispiele für solche Institutionen sind die Würth-Museen, z. B. das Carmen Würth Forum in Künzelsau (David Chipperfield, 2017) und die Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall (Henning Larsen, 2001), die Kunsthalle Weishaupt in Ulm (Wolfram Wöhr, 2007), das Museum Frieder Burda in Baden-Baden (Richard Meier, 2004) oder das Museum Brandhorst in München (Sauerbruch Hutton, 2009).

Bilder oben: auch oft in kleinen Städten spektakuläre Museumsbauten: das Carmen-Würth-Forum in Künzelsau, die Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall, die Kunsthalle Weishaupt in Ulm und das Museum Brandhorst in München.

„Marken-Architektur“

Mit der Errichtung eines neuen (Kunst-)Museums sind nach Frank Maier-Solgk, „Neue Museen in Europa“ (DVA, 2008) meist auch städtebauliche und/oder sozialpolitische Ziele verbunden; so kann etwa ein Museumsbau, welcher vielleicht noch eine Bibliothek enthält, ein (Veranstaltungs-)Auditorium, ein Café, Medienräume und Räumlichkeiten, in denen z. B. Jugendliche selbst kreativ arbeiten können, zu einem urbanen Treffpunkt, einem kulturellen Stadtteil-Zentrum werden und dadurch einen sozial problematischen Stadtteil aufwerten.

Viele Architekturkritiker sehen die beschriebenen Entwicklungen mit Argwohn und Sorge: der „Inhalt“, die Sammlungen der Museen, trete heute oft gegenüber der „Hülle“, der architektonischen „Verpackung“ in den Hintergrund („Dominanz der Architektur“).

Für die Architekten eines spektakulären Museumsgebäudes ergibt sich die Gelegenheit, auf sich aufmerksam zu machen. Nach Maier-Solgk „legte die Architektur die dienende Rolle ab und beanspruchte eine eigenständige ästhetische Aufmerksamkeit.

(…)

Einem Bau von Frank O. Gehry oder Richard Meier kann man heute überall auf der Welt begegnen. Ihre Wiedererkennbarkeit ist in einem Maße prägnant, dass man in diesen Fällen von Markenarchitektur zu sprechen begonnen hat. Der Bauherr erwirbt mit der Architektur die vertrauten Attribute einer universellen Marke.“

Die Schaffung von „Signature Architecture“ sehen selbst „Stararchitekten“ kritisch; so sagt Rem Kohlhaas in einem Interview (Hanno Rautenberg, „Worauf wir bauen“; Prestel, 2008): „Ich glaube (…), dass wir gerade den globalen Triumph des Exzentrischen erleben. Lauter extravagante Bauten entstehen, Bauten ohne Inhalt, ohne Funktionalität. Es geht ausschließlich um spektakuläre Formen und natürlich ums Ego des Architekten“. (Zitat Ende)

Bilder oben: das Stadthaus am Ulmer Münsterplatz wurde ebenfalls von Richard Meier entworfen und 1993 eröffnet. Auch hier erkennt man die typischen Stilelemente des Architekten: die Fassaden der Gebäude sind alle strahlend weiß verkleidet, die Bauten zeigen Durchbrüche und konturierende Überstände. Auch die großen, mit weißen Sprossen versehenen Fenster treten wiederholt auf und im Inneren erfolgt die Erschließung der verschiedenen Etagen oft durch flache Rampen anstelle von Treppen.

Aktuelle Strömungen in der Architektur, insbesondere auch im Museumsbau

Weiter schreibt Frank Maier-Solgk:

„Innerhalb des Stilpluralismus der neunziger Jahre erlangte der Stil des Dekonstruktivismus die meiste Aufmerksamkeit. Die expressive, teilweise symbolische Formensprache, wie sie Daniel Libeskind, Frank O. Gehry oder Zaha Hadid verwendeten, hat die Architektur noch entschiedener zu einem eigenständigen Thema gemacht und über dieses im weiteren Sinne skulpturale Architekturverständnis die Diskussion darüber entfacht, inwieweit die Architektur gegenüber der Kunst eine eigenständige ästhetische Rolle beanspruchen dürfe.

Ihre damals kritisierte Dominanz gegenüber der ausgestellten Kunst hat als Gegenbewegung einen Trend zur Reduktion befördert, eine formale Zurückhaltung und einen Minimalismus, der seine Aura vor allem aus der sinnlichen Präsenz des Materials bezog. Herzog & de Meuron, Peter Zumthor, aber auch Tadao Ando (…) sind in den neunziger Jahren dieser Linie gefolgt.“

Bilder oben: (1 + 2): das Jüdische Museum von Daniel Libeskind in Berlin (eröffnet 2001) und das „Library & Learning Center“ von Zaha Hadid auf dem Campus der Wirtschaftsuniversität (WU) in Wien; Eröffnung: 2013.

„Einfachheit und Strenge“: Konferenzpavillon von Tadao Ando für Vitra (Weil am Rhein)

Zu dem für Ando typischen Sichtbetongebäude kann man auf der Website www.baunetzwissen.de das Folgende lesen: „Der zweigeschossige Pavillon von Tadao Ando in Weil am Rhein wurde 1989-93 errichtet. Er besteht aus Riegeln unterschiedlicher Größe, die die Konferenzräume aufnehmen. Diese Riegel sind um eine zentrale Rotunde angeordnet, die als Gelenk fungiert. Ein eingegrabener Hof dient als Außenraum der Anlage.

Eine lange, um 90 Grad abknickende Betonwand dramatisiert den Eingang des Gebäudes. Die Rotunde verfügt über zwei Treppen, die in einen engen und einen weiten Raum führen und die vertikale Erschließung sichern. Der äußere Umgang an der Rotunde erschließt einen Konferenzraum durch einen überdeckten Außenraum.“

Und zur Arbeitsweise des japanischen Architekten kann man auf www.baunetz.de das Folgende lesen: „Den Baustil des zurzeit renommiertesten Architekten Japans kennzeichnen Sichtbeton-Platten im sogenannten Tatami-Maß mit den charakteristischen sechs Konen. Tatami sind Matten aus Reisstroh, die in Japan traditionell als Fußboden verwendet werden, sie messen 90 auf 180 Zentimeter. Die Konen sind kreisrunde Prägungen, die entstehen, wenn Spanneisen beim Gießen des Betons die Schalung halten. Ando hat dieses Konstruktionssystem kultiviert, es ist zu seinem Markenzeichen geworden. Außerdem zählt die Einbettung der Architektur in die Landschaft und das perfekt inszenierte natürliche Licht zu den Eigenarten seiner Bauwerke.“

Zur Überschrift: in einem Interview mit Norman Kietzmann (www.baunetz-id.de) äußerte sich Tadao Ando wie folgt: „Es macht mich sehr glücklich, dass sich diese Wahrnehmung heute verändert hat und viele Menschen Strenge und Einfachheit auch als Schönheit wahrnehmen.“

Bilder oben: das Konferenzzentrum für die Firma Vitra in Weil am Rhein.

Bauen im urbanen Kontext

Problematisch an der „Marken-Architektur“ ist wohl auch, dass die Gebäude, die einer Stadt so „eingepflanzt“ werden, oftmals wenig Rücksicht auf die städtebauliche Umgebung nehmen oder gar Bestandsgebäude einbeziehen und somit als Solitäre wie Fremdkörper im städtischen Umfeld wirken.

In einem späteren Abschnitt seines Buches schreibt Maier Solgk daher:

„(…) gegen die globale Uniformität (…) gerichtet, meldet sich ein altes Kriterium zurück: das Prinzip der Kontextualität oder der Gewachsenheit innerhalb spezifischer urbaner Umfelder. Die Berücksichtigung des von bestimmten Volumen, Farben, Stilen, und Bewohnern geprägten Umfeldes, mithin das Kriterium des Ortsbezugs, scheint in seiner Flexibilität, seinen Möglichkeiten und auch seiner Modernität zunehmend auch als übergreifendes Entwurfsmotiv auf Interesse zu stoßen.“

Ein besonders gelungenes Beispiel für eine solch behutsame Vorgehensweise ist das Kunstmuseum Kolumba des Erzbistums Köln (Peter Zumthor, 2007).

Neue Museumsbauten werden oft auch im Zusammenhang mit der Nominierung einer Stadt zur „Europäischen Kulturhauptstadt“ errichtet, so etwa das „MUCEM“ in Marseille (Kulturhauptstadt 2013) oder das futuristische Kunsthaus im österreichischen Graz („Blob-Architektur“; blob: engl.; binary large objects – d. h. Gebäude, die nur mit den Mitteln der modernen Digitaltechnik, mit Hilfe von CAD, plan- und baubar sind), das 2003 zum Jahr der Kulturhauptstadt für Graz fertiggestellt wurde.

Bilder oben: das 2003 eröffnete Kunsthaus in Graz (Blick vom Schlossberg und von der Straße aus); das „Eiserne Haus“ wurde in den Komplex integriert. Die Architekten Peter Cook und Colin Fournier nannten das Gebäude selbst „Friendly Alien“, womit sie die Wirkung als wie aus dem All eingeschwebtem Fremdkörper im städtischen Umfeld recht treffend (kritisch) beschrieben.

Andererseits war die Wirkung dieser Gebäudeform ja von den Architekten und den Bauherren auch gewollt, um den Ort, den Museumsstandort, neu zu definieren.

Bilder oben: der Schweizer Architekt Peter Zumthor errichtete auf den Trümmern der im Krieg zerstörten Kirche St. Kolumba das neue Kunstmuseum des Erzbistums Köln (Eröffnung 2007); die auf demselben Grundstück von Gottfried Böhm nach dem 2. Weltkrieg erbaute Kapelle „Madonna in den Trümmern“ ist ebenfalls in den Museumsneubau integriert.

Das moderne (Kunst-)Museum: ein sozialer kultureller Ort

Vor allem Museumsneubauten der letzten Jahre spielen je nach stadträumlicher Lage und Zuordnung auch eine Rolle als sozialer kultureller Ort oder als öffentlicher Treffpunkt. Die Museumsbauten sind außer mit den Sammlungs- und Ausstellungsräumen oft auch ausgestattet mit einem Vortragssaal, mit einer Bibliothek und in der Regel mit einem Museumscafé sowie einem Museumsshop. Diese öffentlichen Räume stehen dem Publikum in der Regel auch zur Verfügung, wenn kein Eintrittsticket für die Sammlungen des Museums gekauft wird. Heutige Museen sind damit auch Orte der informellen Nutzung, der Kommunikation und der sozialen Interaktion.

Umgenutzte Räume

Gebäude zur Präsentation von (zeitgenössischer) Kunst werden nicht immer eigens zu diesem Zweck neu erbaut; manchmal können bestehende Gebäude, die sich aufgrund ihrer Größe und ihrer Struktur dafür eignen, als Museumsbauten genutzt werden oder durch überschaubare Eingriffe nutzbar gemacht werden. Das ist bei Industriebauten, Lagerhallen o.ä. gegeben; so wurde etwa in Duisburg ein ehemaliges Mühlengebäude zum Kunstmuseum umgenutzt (MKM Museum Küppersmühle für Moderne Kunst), in Helsinki residiert das HAM (Helsinki Art Museum) in einem ehemaligen Autoteile-Lager und die Tate Modern in London nutzt ein ehemaliges Kraftwerk als Museumsgebäude.

Zum Bild: die ehemalige Turbinenhalle im Gebäude der Tate Modern (Tate Gallery of Modern Art) in London.