München

Stadt(bau)geschichte Münchens

München: ein Stadtportrait: Geschichte, Stadtbaugeschichte, Architektur und Museen.

Bilder oben: Blick vom Turm des „Alten Peter“ auf die Frauenkirche und auf den Marienplatz mit dem Neuen Rathaus; die Zwiebeltürme der Münchner Frauenkirche spiegeln sich in den Fenstern eines Geschäftshauses.

Frühe Geschichte; Stadtgründung

Über die Geschichte der Stadt München und auch die Stadtbaugeschichte gibt es vielfältige Informationen; zur Abfassung der nachfolgenden Texte wurden vor allem die folgenden benutzt: (Buch:) Dieter-J. Mehlhorn, „Stadtbaugeschichte Deutschlands“, Reimer-Verlag, Berlin, 2012; (Web:) Wikipedia (Freie Enzyklopädie); Website der Stadt München unter Infos/Stadtgeschichte; und Goruma.de.

Auf dem Gebiet der heutigen Stadt konnten bereits Besiedlungsspuren aus der Jungsteinzeit gefunden werden; aus der Herrschaftszeit der Römer sind Fernstraßen im Bereich des heutigen Stadtgebietes bekannt, die ihren Einfluss bis zum heutigen Straßennetz geltend machten.

Eine erste schriftliche Erwähnung findet die Stadt 1158 unter der Bezeichnung „Munichen“. Der Name der Stadt soll auf die Bezeichnung „Mönche“ zurückgehen, also auf eine klösterliche Siedlung hinweisen. So war auf einem frühen Siegel der Stadt schon der Kopf eines Mönches (mit Kapuze) abgebildet. Zur Zeit der ersten urkundlichen Nennung ließ Herzog Heinrich der Löwe eine Brücke über die Isar erbauen (wo sich heute die Ludwigsbrücke befindet); Handelswege führten dann über diese Brücke und der Herzog konnte (etwa auf Salz-Transporte) Zölle erheben. Von Kaiser Friedrich I. Barbarossa wurde der Pfalzgraf unterstützt, etwa dadurch, dass er der „Villa Munichen“ das Markt- oder das Münzrecht zubilligte. Ende des 12. Jahrhunderts entstand auch eine erste Stadtmauer, Anfang des 14. Jahrhunderts eine weitere Stadtbefestigung. Die Anlage von Stadtbefestigungen spielt für die spätere Stadtentwicklung in vielen Fällen eine wichtige Rolle: nach Schleifung der Anlagen (in München gegen Ende des 18. Jahrhunderts) werden große Flächen für die Bebauung oder das Anlegen von Boulevards (z. B. im Falle Wiens der Ringstraße) frei.

Bilder oben: von den ursprünglichen historischen Stadttoren sind nicht viele übriggeblieben: das Isartor und (letztes Bild) das Karlstor.

Ab Mitte des 13. Jahrhunderts herrschte die Linie der Wittelsbacher als Herzöge, Fürsten und als Könige bis zum Ersten Weltkrieg; der erste Wittelsbacher war Pfalzgraf Otto von Wittelsbach; München war dabei ihre Residenzstadt und die Hauptstadt Bayerns. Nach dem Ende der Monarchie war München ab 1918 Hauptstadt des Freistaates Bayern.

1468 wird in München mit dem Bau der Frauenkirche begonnen; 1494 wird sie eingeweiht; die Türme erhalten aber erst 1525 mit den Zwiebeldächern das heute typische Aussehen. 1505 wird München die Hauptstadt des Herzogtums Bayern.

1558 wird die Hofbibliothek gegründet, die heutige Bayerische Nationalbibliothek. Ab Mitte des 16. Jahrhunderts ist auch Baubeginn der Anlagen, die später zur Residenz mit Hofgarten ausgebaut werden.

Anfang des 17. Jahrhundert nimmt die Stadtentwicklung herbe Rückschläge hin: im 30-jährigen Krieg (1618-48) kommt die Stadt vorübergehend unter schwedische Herrschaft; eine Zerstörung der Stadt kann aber durch umfangreiche Zahlungen abgewendet werden; 1635, also ein Jahr nach dem Ende der schwedischen Besatzung, breitet sich die Pest in der Stadt aus und dezimiert die Bevölkerung um ein Drittel.

Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts errichten neue Orden Kirchen und Klöster in der Stadt , so etwa die Jesuiten (Bau der Kirche St. Michael vom Architekten Friedrich Sustris von 1583 – 1590 im Stil der Renaissance); ab 1601 sind auch die Kapuziner entsprechend tätig. Die Vielzahl der dabei entstehenden Kirchen bringt der Stadt die Bezeichnung „Deutsches Rom“ ein.

1663 beginnt der Bau der Kirche St. Kajetan und Adelheid (Theatinerkirche) unter Leitung der Architekten Agostino Barelli, später Enrico Zuccalli (siehe Bild).

Stadtbaugeschichte – Fortsetzung

Im Spanischen Erbfolgekrieg (1702-15) kommt München vorübergehend unter österreichische Herrschaft; die Habsburger bestimmen den Lauf der Dinge bis 1744.

1753 wird das Gebäude des Residenztheaters fertiggestellt.

1777 stirbt Kurfürst Max III. Joseph, womit die Wittelsbacher Linie endet und der pfälzische Kurfürst Karl Theodor die Nachfolge antritt; dieser zieht dazu von Mannheim nach München.

Größere städtebauliche Veränderungen ergeben sich 1789 mit der Eröffnung des Englischen Gartens, der von Graf Thomson-Rumford unter Beteiligung von Friedrich Ludwig von Schkell gestaltet wurde. Im Jahr 1791 beginnt die Schleifung der Stadtbefestigungen. Nur wenige Bauwerke verbleiben, z. B. das Karlstor, das Isartor und das Sendlinger Tor; sie werden zu repräsentativen Stadteingängen neu gestaltet. Anstelle des ehemaligen Schwabinger Tors errichtet Friedrich von Gärtner 1844 die Feldherrenhalle.

Der Englische Garten in München

ist flächenmäßig dem New Yorker Central Park überlegen und gehört weltweit zu den größten Parks. Der Englische Garten beginnt am Altstadtring und zieht sich entlang der Isar nach Norden hin. Im Park gibt es ein umfangreiches Netz an Spazierwegen, an Bächen und kleinen Seen. Hinzu kommen Biergärten wie etwa der am Chinesischen Turm. Auf einer künstlich angelegten Anhöhe steht der von Leo von Klenze erbaute Monopteros, ein nach dem Vorbild eines griechischen Rundtempels errichtetes Bauwerk; von hier hat man einen guten Blick über den Park und die Stadtsilhouette mit ihren Türmen.

Was einen Englischen Landschaftsgarten auszeichnet, kann man auf der Website www.garten-europa.com/ nachlesen: „Der neue Gartenstil, der Englische Landschaftsgarten, entwickelte sich im 18. Jahrhundert in England als Zeichen des politischen Umschwungs. Er entstand als Ergebnis der Epoche der Aufklärung und ist die wohl bekannteste englische Gartenform. Die Liebe zur Natur wurde neu entdeckt und stand in starkem Gegensatz zu den strengen geometrischen Linien und die Symmetrie der Renaissance- und Barockgärten.

Englische Landschaftsgärten sind durch naturnahe Landschaftselemente und organische Gestaltung geprägt. Ziel war es, die Strenge der exakt angelegten Beete und beschnittenen Hecken zu verbannen und sich gänzlich an der Natur zu orientieren. Der Englische Landschaftsgarten soll eine natürliche Landschaft darstellen, die durch abwechslungsreiche malerische Eindrücke den Eindruck erweckt, man befindet sich in einem „begehbaren Landschaftsgemälde“. Der Garten hat einzig das Ziel, dem Betrachter Vergnügen zu bereiten.

Der naturnahe Garten wird gepflegt, die Pflanzen wachsen frei und werden nur soweit beschnitten dass die Begehbarkeit der Wege gegeben ist und der Gesamteindruck stimmig ist. Im Garten wird dennoch nichts dem Zufall überlassen, die „Natur“ ist von Menschenhand gestaltet um dem Idealbild zu entsprechen. Typisch für den Englischen Landschaftsgarten sind sanft modellierte Seen und Wiesen mit einem Hintergrund von Wäldern, Baumgruppen und Hainen. Die Wege sind in geschwungenen Linien angelegt, Aussichtspunkte, Sichtachsen und Blickbeziehungen stellen ein wichtiges Prinzip des Gartens dar.“

Bilder oben: Herbstnachmittag am Entenvolierebach im Englischen Garten.

Bilder oben: Surfwelle am Eisbach und Blick vom Monopteros auf die Silhouette der Stadt.

Der Monopteros im Englischen Garten

Bilder oben: der zwischen 1833 und 1837 von Leo von Klenze erbaute griechische Rundtempel (Monopteros).

Bilder oben: Bäche, Spazierwege, Alleen – der Englische Garten ist der perfekte Ort zur Erholung.

Bilder oben: der im Stil einer chinesischen Pagode aus Holz errichtete 25 Meter hohe Chinesische Turm wurde zur Eröffnung des Englischen Gartens 1792 fertiggestellt und diente zunächst als Aussichtsturm. Nachdem der Turm bei Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg abbrannte, wurde er bis 1952 wieder rekonstruiert, steht jetzt aber der Öffentlichkeit nicht mehr zur Begehung offen. Um den Turm herum gruppieren sich ein Biergarten und ein Restaurant.

Stadtbaugeschichte – Fortsetzung

1806 kamen zum Kurfürstentum Bayern im Zuge der napoleonischen Neuordnung Franken und Schwaben hinzu und Max I. Joseph wurde König mit München als Hauptstadt des Königreichs Bayern. Unter seiner Regentschaft entstand nach Niederlegung der Stadtbefestigung als neu geplanter Stadtteil die Maxvorstadt nach Plänen von Friedrich Ludwig von Schkell und Karl von Fischer. Nachfolger von Max I. Joseph war (1825) sein Sohn Ludwig I; es folgten Maximilian II. (1848-64), Ludwig II. (1864-86) und schließlich Prinzregent Luitpold (1889 bis 1912). Unter Ludwig I. und Maximilian II. wurden die Ludwigstraße gestaltet, das Siegestor (Friedrich von Gärtner) erbaut und der Königsplatz mit den Propyläen (Leo von Klenze) und der Odeonsplatz angelegt. Zudem entstanden Gebäude der Residenz, die Bavaria-Statue, die Feldherrenhalle, die Ruhmeshalle (Leo von Klenze) und mehrere Museen: die Glyptothek und die Alte Pinakothek (beide von Leo von Klenze), sowie die Neue Pinakothek. Ludwig II. machte vor allem durch den Bau etlicher Schlösser (Linderhof, Herrenchiemsee und Neuschwanstein) von sich reden; während seiner Amtszeit wurde von Georg Hauberrisser im neogotischen Stil aber auch das Neue Rathaus erbaut (1867), die Technische Universität gegründet (1868) und auf Betreiben von Ingenieur Oskar von Miller (dem späteren Begründer des Deutschen Museums, 1803) die Stadt elektrifiziert.

Zur Regentschaft von Prinzregent Luitpold heißt es auf der Website des Hauses der Bayerischen Geschichte: „Bayern erlebte in der Regierungszeit des Prinzregenten Luitpold eine Epoche des Friedens, des wirtschaftlichen Aufschwungs und der kulturellen Blüte, aber auch des gesellschaftlichen Wandels. München stieg zu einer führenden Kunst- und Kulturstadt auf. Über die Regentschaft Luitpolds sprach man bald als „Prinzregentenzeit“, die mit der ‚guten alten Zeit‘ gleichgesetzt wurde.“

Die „Prinzregentenzeit“ war eine sehr lebendige Epoche im Bereich der Literatur und der Malerei; unter anderem gründete sich in dieser Periode die Künstlergruppe „Der Blaue Reiter“ mit Kandinsky, Marc, Klee, Jawlensky u.a., die mit legendären Ausstellungen auf sich aufmerksam machten.

1817 wurde München Bischofssitz und die Frauenkirche zum Dom; 1818 wird München auch Sitz des Bayerischen Landtags. 1826 wird die Ludwig-Maximilians-Universität nach München verlegt.

Das Alte Rathaus

Das spätgotische Gebäude des Alten Rathauses wurde an der Stelle es Vorgängerbaues von Jörg von Halsbach zwischen 1470 und 1475 errichtet und war damit Sitz der Stadtverwaltung. Nach den schweren Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg erfolgte der Wiederaufbau, der sich am gotischen Original orientierte, in mehreren Phasen zwischen 1953 und 1977. Die Räumlichkeiten, insbesondere der ehemalige Ratssaal, dient heute zu Repräsentationszwecken.

Das Neue Rathaus

Über den Bau des Neuen Rathauses, welches zwischen 1867 und 1908 in mehreren Bauabschnitten nach Plänen des Grazer Architekten Georg Hauberrisser errichtet wurde, kann man im „Architekturführer München“ (Dietrich Reimer Verlag, Berlin, 1994) das Folgende lesen: „Anstelle von 24 Häusern entstand an der Nordseite des Marienplatzes in mehreren Bauabschnitten um sechs Innenhöfe das neue Rathaus. Der erste Bautrakt Ecke Marienplatz/Dienerstraße wurde 1867-74 als Ziegelbau mit Sandsteingliederung ausgeführt und 1888-93 nach Norden geschlossen. Obwohl beim Wettbewerb ein Neorenaissance-Entwurf prämiert worden war, wurde programmatisch Hauberrissers neogotischer Entwurf ausgeführt. Der zweite Bauabschnitt 1899-1908 bis zur Weinstraße besteht hingegen aus Kalk- und Tuffstein und erinnert an flandrische Rathäuser. Die 100 Meter lange Fassade ist mit Bauplastik reich geschmückt. (…)“

Bilder oben: das Neue Rathaus am Münchner Marienplatz erinnert sehr an das Rathaus von Brüssel am Grand Place, welches im 15. Jahrhundert im gotischen Stil mit einem 96 Meter hohen Turm erbaut wurde; der Turm des Münchner Rathauses misst „nur“ 85 Meter. Den Übergang der Fassadengestaltung in Kalkstein und in Ziegelbauweise kann man gut erkennen.

Bild oben: das Neue Rathaus; Blick vom Turm der Kirche St. Peter; rechts der ältere, neogotische Gebäudeteil, links der später im Stil flandrischer Rathäuser erbaute Teil.

Bilder oben: die bezogen auf den Turm unsymmetrische Fassade des Münchner Neuen Rathauses zum Marienplatz hin. Letztes Bild: in der Vorweihnachtszeit findet auf dem Marienplatz der Weihnachtsmarkt statt.

Bilder oben: Neues Rathaus mit den Türmen der Frauenkirche im Hintergrund; die Fassade des Rathauses ist reich mit Bauschmuck und Figuren verziert.

Bilder oben: ein Alleinstellungsmerkmal des Münchner Rathauses ist die reich verzierte Spieluhr.

Bilder oben: die Mariensäule auf dem Marienplatz vor dem Neuen Rathaus; 1638 ließ Kurfürst Maximilian I. zum Dank für die Verschonung der Stadt während der schwedischen Besetzung im 30-jährigen Krieg auf dem Schrannenplatz eine Säule errichten, auf der eine Marienfigur mit Kind thront. 1854 wurde der Platz in Mareinplatz umbenannt. Im 19. Jahrhundert wurde die Mariensäule auch zum Koordinatenursprung für Entfernungsangaben und auch die Hausnummern in den Straßen der Umgebung beginnen hier.

Die Ludwigstraße

Die Ludwigsstraße wird unter König Ludwig I. von Leo Klenze ab 1816 umgestaltet; sie erstreckt sich vom Siegestor bis zur Feldherrenhalle (beide erbaut von Friedrich von Gärtner zwischen 1840 und 1852).

Zur Anlage und Gestaltung der Ludwigstraße, die von der Feldherrenhalle im Süden zum Siegestor im Norden verläuft schreibt Dieter-J. Mehlhorn in seinem Buch „Stadtbaugeschichte Deutschlands“ (Reimer-Verlag, Berlin, 2012) auf Seite 239 f: (…) „Erst nachdem Leo von Klenze 1816 von König Ludwig I. die Aufgabe übertragen bekam, die nördliche Stadterweiterung einschließlich Hofgarten und Residenz neu zu planen, gewann die Ludwigstraße den romantisch-klassizistischen Charakter (…).

Auch wenn die Axialität der Straße barock anmutet, so fehlt der Ludwigstraße jedoch die für eine barocke Achse charakteristische Ausrichtung auf ein Ziel. Sie ist nicht gerichtet, sondern bezieht sich auf zwei denkmalartig entgegengesetzt positionierte Bauten, beide von Friedrich von Gärtner: die Feldherrenhalle (1840-44) und das Siegestor (1843-52). Das Siegestor ist eigentlich kein Tor, sonst müsste es nach außen gerichtet sein, sondern ein Triumphbogen, der sich zur Stadt wendet. Zwischen beiden Bauwerken entsteht eine räumliche Spannung, die allen Teilen den Eigenwert belässt und weder Höhe- noch Zielpunkt kennt.“ (…) Und weiter schreibt er: „Die Architektur (an der Ludwigstraße; Erg. des Websiteautors) changiert zwischen Klassizismus, Neuromanik und Neurenaissance.“

Entlang der Ludwigstraße reihen sich markante Bauten wie die Ludwigskirche, die Bayerische Staatsbibliothek, das Bayerische Hauptstaatsarchiv, Uni- und Ministeriumsbauten und auch die Münchner Residenz. Teilweise wurden nach den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg nur die Fassaden wieder im ursprünglichen Stil und der ursprünglichen Form aufgebaut, so etwa beim Staatsarchiv.

Bilder oben: die Feldherrenhalle wurde zwischen 1841 und 1844 von Friedrich von Gärtner am Südende der Ludwigstraße, dem Odeonsplatz, als Loggia im Stile der Loggia dei Lanzi in Florenz zum Ruhme des bayerischen Heeres erbaut. In der Halle sind die Standbilder der Feldherren Tilly und Wrede untergebracht, an der Rückwand wurde 1892 ein Denkmal für die Gefallenen des deutsch-französischen Krieges /1870/71) aufgestellt. Die Löwen beidseits der Treppe sind neueren Datums (Anfang 20. Jahrhundert).

Bilder oben: am Nordende der Ludwigsstraße errichtete Friedrich von Gärtner im Auftrag von König Ludwig I. zum „Ruhme des Bayerischen Heeres“ ein Siegestor, einen Triumphbogen im Stil des Konstantinbogens (in Rom); das Tor markiert die Grenze zwischen den Stadtteilen Maxvorstadt und Schwabing; hier beginnt die Leopoldstraße. Das Bauwerk wird von einer Quadriga mit vier Löwen und der Bavaria als Lenkerin gekrönt, die korinthischen Säulen sind detailreich gestaltet, die Fassaden mit Reliefs geschmückt. Nach den Beschädigungen im Zweiten Weltkrieg wurde vor allem die Südseite nicht mehr vollständig rekonstruiert und zur Mahnung für den Frieden mit der Aufschrift „Dem Sieg geweiht, vom Krieg zerstört, zum Frieden mahnend“ versehen.

Bild oben: das mächtige klassizstische Gebäude der Bayerischen Staatsbibliothek; im Hintergrund die Ludwigskirche.

Bild oben: die Bayerische Staatsbibliothek an der Ludwigstraße; Gebäudedetails.

Bilder oben: die Gebäude der Ludwig-Maximilian-Universität München (LMU), erbaut von Friedrich von Gärtner 1835 bis 1840.

Bilder oben: das Bayerische Hauptstaatsarchiv; das Gebäude, in welchem das Archiv heute untergebracht ist, wurde ursprünglich 1822 von Leo von Klenze als Kriegsministerium erbaut.

Die Akademie der Bildenden Künste

Gegründet wurde die Königlich-Bayerische Akademie der Bildenden Künste 1808; die Schule war zunächst im ehemaligen Jesuitenkolleg (Wilhelminium) untergebracht.

Ein eigenes, neues und sehr repräsentatives Gebäude für die Kunstakademie in der Nähe des Siegestores und der Ludwigstraße wurde zwischen 1874 und 1885 von Gottfried von Neureuther und Friedrich von Thiersch im Stil der Neorenaissance entworfen und erbaut; vom Grundriss her handelt es sich um einen U-förmigen Baukörper, einen langgestreckten Mittelbau mit Mittelpavillon mit zwei kürzeren Seitenflügeln mit Eckpavillons. Zum südlich gelegenen Eingang mit Säulenportikus führen eine große Freitreppe sowie zwei spiegelsymmetrisch geschwungene Auffahrtsrampen. Beidseitig der Freitreppe befinden sich Reiterfiguren von Castor und Pollux.

Zum Figurenschmuck des Bauwerks gehören Medaillons mit dem Portrait bekannter Künstler sowie gravierte Steinplatten. Das Gebäude wurde zwischen 1909 und 1912 um ein Aula-Gebäude erweitert.

Im Zweiten Weltkrieg wurde auch dieses Gebäude schwer beschädigt und in den Nachkriegsjahren in stark vereinfachter Form von Sep Ruf wieder aufgebaut worden; dabei wurden die gewölbten Dächer auf den Pavillons durch Flachdächer ersetzt.

Bilder oben: das Gebäude der Akademie der Bildenden Künste an der Akademiestraße ist eine schlossähnliche Anlage mit großer Freitreppe und Säulenportikus.

Bilder oben: Baudetails; Pilaster, Gesimse, Friese… und dorische Säulen und Triglyphen-Metopen-Fries an der Portikus-Halle.

Erweiterungsbau von Coop Himmelb(l)au, 2005)

Bald wurde das Hochschulgebäude aber zu klein; einen Wettbewerb um einen Erweiterungsbau gewann Coop Himmelb(l)au 1992; ausgeführt wurde der Bau aber erst in den Jahren 2003 bis 2005.

Zum Neubau kann auf der Website www.muenchenarchitektur.com das Folgende lesen: „Das 1876 errichtete Gebäude soll durch einen Neubau, der auch eine konzeptionelle Erneuerung der Akademie bedeuten soll, ergänzt werden. Die im Stil des Dekonstruktivismus entworfene Erweiterung beherbergt seit 2005 Teile der Verwaltung, Kunststoffwerkstätten, Bildhauerateliers, Fotowerkstatt, Siebdruck sowie Multimediawerkstätten.

Das Entwurfskonzept von Coop Himmelb(l)au basiert auf der Idee der Transformation der drei vorgefundenen unterschiedlichen stadträumlichen Systeme – des axialen Systems Leopoldstraße/Akademiestraße mit seinen repräsentativen Bauten, der gewachsenen Struktur von Schwabing mit ihrer kleinräumlichen, differenzierten Bebauung sowie der Grünräume Leopoldpark und Akademiegarten mit ihren historischen und geschützten Baumbeständen. Die sich daraus ergebende offene Figuration ineinander verschränkter Baukörper erzeugt eine Sequenz transitorischer Binnenräume zwischen Stadt- und Parkraum – die Glasfassade als Medienmembran, das Tor zur Akademie, der Innenhof, die Atelierterrassen als Gelenk zum Park und das Tor zum Park – und nimmt differenzierte Beziehungen zu den Außenräumen auf. (…)

Die weit auskragenden Baukörper und mehrseitig schiefwinkeligen Glasdächer erforderten einen Tragwerksplaner mit innovativen Denkansätzen, da das Tragwerk bei diesem Bauvorhaben den Großteil des gestalterischen Ausdrucks ausmacht.“ (…)

Bilder oben: der Erweiterungsbau der Akademie der Bildenden Künste von Coop Himmelb(l)au von 2005.

Königsplatz mit Propyläen, Antikensammlungen und Glyptothek

Unter Ludwig I. wurde u. a. auch der Königsplatz gestaltet: auf der einen Seite die Propyläen, rechts und links davon die Glyptothek und die Altertumssammlungen; Ludwig I. war ein großer Bewunderer der griechischen Klassik und so wurden diese Gebäude auch im Stil des Klassik geplant und gebaut. Zu den Gebäuden am Königsplatz kann man auf der Website „Antike am Königsplatz“ das Folgende lesen: „Die klassizistischen Gebäude des Königsplatzes gehen sämtlich auf die Initiative des bayerischen Königs Ludwig I. (1786–1868) zurück: In den Jahren 1816 bis 1830 schuf Leo von Klenze an der Nordseite des Areals die Glyptothek mit ihrer Vorhalle, die auf ionischen Säulen ruht. Von 1838 bis 1848 erbaute Georg Friedrich Ziebland im Süden das Gebäude der heutigen Antikensammlungen mit seiner korinthischen Fassade. Das Ensemble erfuhr seine Vollendung durch die Propyläen am Westrand des Platzes, die wieder Klenze zwischen 1846 und 1860 nach dem Vorbild des klassischen Tores der Athener Akropolis aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. in dorischer Ordnung errichtete. Ganz in antiker Manier wurden alle drei Bauten – Glyptothek, Antikensammlungen und Propyläen – reich mit plastischem Bauschmuck dekoriert.“

Bilder oben: die Propyläen in Athen bilden das Eingangstor zur Akropolis; dieses Bauwerk diente Klenze wohl als Vorbild für die auf dem Königsplatz errichtete Variante. Weitere Gebäude, die den Platz im klassizistischen Stil säumen sind das Ausstellungsgebäude der Antikensammlung linker Hand der Propyläen sowie die Glyptothek zur rechten.

Bilder oben: die Propyläen in München weisen alle typischen Aspekte eines klassischen dorischen Tempels auf: den mehrstufigen Sockel, die dorische Säulen, den Metopen-Triglyphen-Fries, den reichen Figurenschmuck am Dreiecksgiebel (Tympanon) und die Akroterien (Giebelverzierungen).

München im 20. Jahrhundert

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das Deutsche Museum als Institution gegründet (1903) und 1906 mit dem Bau eines eigenen Gebäudes begonnen (siehe dazu München-Museen); bis zu dessen Eröffnung 1925 auf der Museumsinsel waren die Sammlungsgegenstände provisorisch an anderen Standorten untergebracht. Auch das Prinzregententheater entstand zu Jahrhundertbeginn (siehe dazu München-Kulturbauten); 1901 konnte das Haus, das als Richard-Wagner-Spielstätte gedacht war, eröffnet werden; Architekt war Max Littmann, der sich bei seinen Planungen wohl am Festspielhaus in Bayreuth orientierte.

Bild oben: das Deutsche Museum in München.

München während der Zeit des Nationalsozialismus

Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Sturz der Monarchie brachen 1918 in München gesellschaftlich und politisch turbulente Zeiten an; so fand der Hitler-Putsch in München statt und die Nationalsozialisten machten München zur „Stadt der Bewegung“. München ist aber auch eine Stadt des Widerstandes: hier war die Bewegung der „Weißen Rose“ tätig und ein Attentat auf Hitler fand im Bürgerbräukeller statt. Zwischen 1930 und 1945 war in München nicht nur die Parteizentrale der NSDAP ansässig, sondern es entstanden auch eine Vielzahl von Verwaltungs- und Repräsentationsbauten in der typischen NS-Architektur.

Auf der Website des NS-Dokumentationszentrums in München kann man zu den städtebaulichen Auswirkungen Folgendes lesen: „Das weitläufige Verwaltungszentrum erstreckte sich zeitweise auf 68 Gebäude. Die Bauten waren zum Teil unterirdisch miteinander verbunden und verfügten über eine eigene technische Infrastruktur. (…)

1933 wurde der Architekt Paul Ludwig Troost mit dem Entwurf zweier monumentaler Repräsentationsbauten, ‚Führerbau‘ und ‚Verwaltungsbau der NSDAP‘ sowie den beiden ‚Ehrentempeln‘ für die Toten des 9. November 1923 beauftragt. Der ‚Führerbau‘ diente Hitler und seinem Stab, im ‚Verwaltungsbau‘ wurde die zentrale Kartei der rund acht Millionen Mitglieder der NSDAP geführt.

(…)

Der Königsplatz diente seit seiner Entstehung im 19. Jahrhundert immer wieder für öffentliche und politische Versammlungen. Das klassizistische Ensemble des Königsplatzes wurde in der NS-Zeit zu einem zentralen Kultort und Forum der nationalsozialistischen Partei in München umgeformt.“

Über die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg und die Weiternutzung verbliebener und nicht abgerissener Gebäude steht auf derselben Website das Folgende: „Das ‚Braune Haus‘ (das Gebäude der Parteizentrale; Erg. des Website-Autors) wurde 1945 bei einem Bombenangriff fast vollständig zerstört. Seine Überreste wurden 1947 abgetragen. Im selben Jahr wurden die von Bomben verschonten ‚Ehrentempel‘ auf Anordnung der alliierten Militärregierung gesprengt. (…)

Die beiden Parteibauten erhielten im Laufe der Zeit eine kulturelle Umnutzung: Der ehemalige ‚Führerbau‘ beherbergt seit den fünfziger Jahren die Hochschule für Musik und Theater, der ‚Verwaltungsbau‘ ist Sitz mehrerer Kulturinstitute. Die Bedeutung des Gebiets rund um Brienner Straße und Königsplatz als einstiges repräsentatives Verwaltungszentrum und Kultstätte der nationalsozialistischen Partei geriet weitgehend in Vergessenheit.“

Ebenfalls von Paul Ludwig Troost geplant, entstand zwischen 1933 und 1937 am Südende des Englischen Gartens das monumentale, tempelähnliche Museumsgebäude „Haus der Deutschen Kunst“ im klassizistischen Stil; im Krieg wurde das Gebäude kaum beschädigt und von den amerikanischen Besatzungstruppen bis 1955 als Offizierskasino genutzt. Heute wird es wieder als Kunstmuseum benutzt unter der Bezeichnung „Haus der Kunst“.

Bilder oben: das zwischen 1933 und 1937 von Paul Ludwig Troost erbaute Gebäude in der Arcisstraße 12 war einer der nationalsozialistischen Repräsentationsbauten; der so genannte „Führerbau“ überstand den Zweiten Weltkrieg und wurde von der amerikanischen Militärregierung zunächst als (Zwischen-)Lager für „Raubkunst“ aus europäischen Ländern genutzt, bevor diese wieder zurückgegeben werden konnte. Ab 1948 war hier der „American Reading Room“ untergebracht, der rasch zu einer ansehnlichen Bibliothek zur „reeducation“ der Deutschen anwuchs. Im Volksmund hieß das Gebäude dann einfach „Amerikahaus“. Heute wird das Gebäude von der Hochschule für Musik und Theater genutzt.

München: Kriegsende und Nachkriegszeit

Bei Kriegsende waren in München etwa 50 % der Gebäude zerstört, in der Innenstadt zu 70 %. Manche Quellen gehen sogar von 90 % aus. Beim Wiederaufbau achtete man in der Regel auf eine möglichst originalgetreue Rekonstruktion.

Dazu schreibt der Herausgeber Winfried Nerdinger im „Architekturführer München“ (Dietrich Reimer Verlag, Berlin, 1994): „Die entscheidende Weichenstellung für die städtebauliche Nachkriegsentwicklung Münchens geschah schon im August 1945. Der neue Stadtrat genehmigte den Plan von Karl Meitinger, der vorsah, das ‚Bild der Altstadt‘ wiederherzustellen und die Innenstadt mit einem Verkehrsring zu umziehen, der zwischen alter und neuer Bebauung trennen sollte. (…) Zwar ging auch in München wertvolle Bausubstanz gänzlich verloren, aber hier wurde doch mehr rekonstruiert und mehr auf den Erhalt alter Straßenräume geachtet, als in allen anderen deutschen Großstädten.“ (…)

Das NS-Dokumentationszentrum München

An der Stelle, an der in der Arcisstraße zwischen „Führerbau“ und „Verwaltungsbau der NSDAP“ das Gebäude der Parteizentrale der NSDAP („Braunes Haus“) stand, hat 2015 das nach dem Entwurf von Georg Scheel Wetzel Architekten erbaute NS-Dokumentationszentrum seinen Betrieb aufgenommen.

Auf der Website des Dokumentationszentrums kann man zu dem Gebäude das Folgende lesen: „Der Entwurf von Georg Scheel Wetzel Architekten ging als Sieger aus dem Wettbewerb hervor. In der Begründung des Preisgerichts hieß es, das Konzept des Berliner Architekturbüros sei in städtebaulicher und gestalterischer Hinsicht ein „hervorragender Beitrag zur gestellten Aufgabe mit einer eigenen unverwechselbaren Identität“. Der Kubus markiert den Ort der Täter ohne auf das ‚Braune Haus‘ Bezug zu nehmen. Die Lamellenfenster ermöglichen vielfältige Sichtbezüge zu den baulichen Relikten der NS-Zeit, die authentischen Orte werden somit Teil der Dokumentation.“

Im Geleitwort des Ausstellungs-Kurzführer „NS-Dokumentationszentrum München“ (2015) kann man Folgendes lesen: „Das NS-Dokumentationszentrum München ist ein Lern- und Erinnerungsort, der dementsprechend auf die Gegenwart und Zukunft ausgerichtet ist. Mit seinem umfassenden Informations- und Bildungsangebot ermöglich das Haus eine intensive Auseinandersetzung mit der rassistischen Ideologie des Nationalsozialismus und seinem verbrecherischen System der Ausgrenzung, der Diskriminierung und des Terrors.“ (…)

Bilder oben: das seit 2015 fertiggestellte NS-Dokumentationszentrum befindet sich auf historisch vorbelastetem Gelände: hier stand die NS-Parteizentrale und in direkter Nachbarschaft der bis heute erhaltene so genannte „Führerbau“, in dem heute die Hochschule für Musik und Theater ihren Sitz hat.

Bilder oben: der markante Kubus des 2015 fertiggestellten NS-Dokumentationszentrums.

Neuperlach – Stadtteil vom Reißbrett „auf der grünen Wiese“, 1967 – 1979

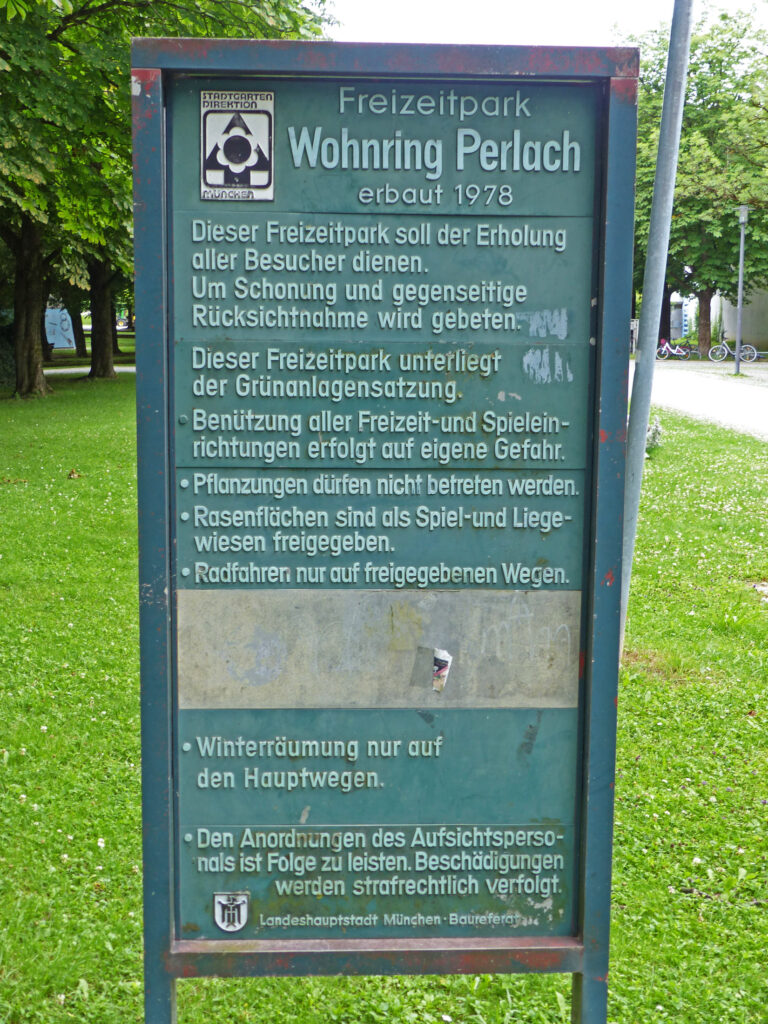

Das rasche Bevölkerungswachstum der Stadt erforderte den Bau von neuen Wohnsiedlungen; eine komplett neue Wohnstadt vom Reißbrett entstand zwischen 1967 und 1979 bzw. bis 1991 mit Neuperlach; Egon Hartmann plante diese Großwohnsiedlung mit angedachten 80 Tausend neuen Bewohnern/innen; eine zweite Ausbaustufe wurde von Bernd Lauter geplant. Motto der städtebaulichen Planung war „Urbanität durch Dichte“. Die „Neue Heimat“ setzte das Vorhaben um; heute wohnen etwa 55 Tausend Menschen dort. Aktuell wird der Stadtteil saniert und durch „Nachverdichtung“ auch zusätzlicher Wohnraum geschaffen.

Auf der Website von Diercke (Weltatlas) kann man zum Stadtteil Neuperlach Folgendes lesen: „Vor dem Hintergrund von hohen Zuwanderungsgewinnen und Wohnraumbedarf beschloss der Stadtrat der Landeshauptstadt München im Jahr 1960 den „Gesamtplan zur Behebung der Wohnungsnot in München“. Darin wurde der sechs Kilometer Luftlinie vom Stadtzentrum entfernte Standort Neuperlach am südöstlichen Stadtrand als erste von insgesamt drei geplanten Entlastungsstädten von der Kommune, dem Bund und dem gemeinnützigem Träger „Neue Heimat“ gemeinsam konzipiert.

Diese Satellitenstädte sollten neben neuem Wohnraum auch Arbeitsplätze und wichtige Versorgungsfunktionen erhalten. Als 1967 mit dem Bau begonnen wurde, waren die Pläne stark durch das damalige städtebauliche Leitbild der Funktionstrennung geprägt, das bereits 1941 in der „Charta von Athen“ von Le Corbusier veröffentlicht worden war, aber erst ab den 1960er-Jahren auch in Deutschland an Einfluss gewann. Mit 55 000 Einwohnern und 22 700 Wohnungen ist Neuperlach derzeit die größte westdeutsche Großwohnsiedlung. „

Bilder oben: eine zentrale Struktur der Großsiedlung Neuperlach stellt der so genannte „Wohnring dar“; er umgibt einen Grünpark ringförmig.

Bilder oben: das Innere des Wohnrings wird von einer Grünfläche eingenommen; auch Gemeinschaftseinrichtungen befinden sich hier, etwa ein Kindergarten.

Sommer-Olympiade 1972; 80er und 90er Jahre

Bedeutende bauliche Neuerungen in der Stadt gab es auch zur Ausrichtung der 20. Olympischen Sommerspiele 1972; dazu entstand das ikonische Olympiastadion; es wurde zwischen 1969 und 1972 von Behnisch + Partner geplant und gebaut; auch das Olympische Dorf wurde 1972 von Heinle, Wischer und Partner errichtet und ist in seiner Nachnutzung heute ein gefragtes Wohngebiet. Ebenfalls in Betrieb gingen 1972 S- und U-Bahnlinien.

Bilder oben: zu den Olympischen Sommerspielen 1972 entstand der Olympiapark mit dem von Behnisch & Partner geplanten Olympiastadion und dem Olympiaturm, einem 290 Meter hohen Fernsehturm (dieser wurde schon 1968 vollendet).

Bilder oben: Die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 1972 war auch ein Katalysator für den Bau der Münchner S-Bahn-Netzes. Erste Strecken des U-Bahn-Netzes wurden bereits 1971 eröffnet. U-Bahnstation und Unterführung mit Zugang zur U-Bahn am Stachus (Karlsplatz).

Das Europäische Patentamt

Das EPA (Europäisches Patentamt) hat seinen Sitz in München; zwischen 1975 und 1979 baute das Architekturbüro gmp (Gerkan, Marg und Partner) ein Gebäude für das Amt direkt an die Isar, gegenüber dem Deutschen Museum.

Bilder oben: Die Architekten schreiben auf ihrer Website zu dem Gebäudekomplex das Folgende: (…) „Die Gebäudeform schafft durch ihre Differenzierung in kleinteilige Flachbauten und die beiden Hochbauten eine spannungsreiche Massengliederung. Die Besonderheit wird durch die Lage des Gebäudes an der Isar und die Ausweitung des Grünraums unterstrichen. Seine gestalterische Zurückhaltung in der Farb- und Materialwahl steht in beabsichtigtem Kontrast zu der Vielgestaltigkeit des Hauses, der lebendigen Freiraumgestaltung und Begrünung sowie zu der vielfältigen und aufwendigen Ausstattung mit Kunstobjekten.“

Eines dieser Kunstobjekte ist die vor dem Gebäude-Haupteingang stehende Plastik CHRONOS 10B, ein „kybernetischer Turm“ von Nicolas Schöffer. Die Spiegel an dem verchromten Metallgestell sind beweglich.

Stadtspaziergang München

Ankommen in der Stadt

der Münchner Hauptbahnhof gehört neben Frankfurt und Hamburg zu den meist frequentierten Bahnhöfen der Bundesrepublik. Es handelt sich um einen Kopfbahnhof mit über 30 Gleisen; die Bahnhofshalle stammt aus den 1960er Jahren.

Bilder oben: Blick von der Hackerbrücke auf das Gleisvorfeld des Hauptbahnhofs und Blick in die Bahnhofshalle.

Bilder oben: die Bahnhofshalle des Hauptbahnhofs und das neue Gebäude des Zentralen Omnibus Bahnhofes (ZOB).

Bilder oben: die Hacker-Brücke führt über alle Geleise im Gleisvorfeld des Hauptbahnhofs; die mehrfeldrige schmiedeeiserne Fachwerk-Bogenbrücke stammt vom Ende des 19. Jahrhunderts.

Bilder oben: das Gebäude der Regierung Oberbayern, das Maximilianeum (auch Sitz des Bayerischen Landtags) und das Münchner Stadtmuseum.

Bilder oben: die Bayerische Staatskanzlei ist Sitz des Bayerischen Ministerpräsidenten. Der Mittelteil des Gebäudes mit der Kuppel stammt vom ehemaligen Bayerischen Armeemuseum; 1993 wurden die gläsernen Seitenflügel angefügt.

Bilder oben: das Münchner Hofbräuhaus am Platzl. Das Gasthaus wurde Ende des 19. Jahrhunderts an der Stelle der Brauerei Hofbräu erbaut.

Bilder oben: das Müller’sche Volksbad; zu dem zwischen 1897 und 1901 von Carl Hocheder erbauten Bad kann man im „Architekturführer München“ (Dietrich Reimer Verlag, Berlin, 1994) das Folgende lesen: „Das erste öffentliche Hallenbad Münchens war eine Stiftung des Zivilingenieurs Karl Müller. Eine streng funktionale Gestaltung zeichnet den Grundriss aus (…) Die unterschiedlichen Raumfunktionen sind am Außenbau ablesbar. Als Charakteristikum für die zeittypische Münchner Architektur wurde das Bad gleichsam historisch illustriert. Römische Thermenarchitektur vermischt sich mit süddeutschem Barock, maurische Zitat mit zeittypischem Jugendstildekor. (…)“

Bilder oben: die Münchner Rückversicherungs-Gesellschaft AG (heute: Munich Re) hat ihr Hauptgebäude in der Königinstraße; das von Oswald Eduard Bieber und Wilhelm Hollweck geplante und von 1912 bis 1913 errichtete Bauwerk zeigt Elemente des Klassizismus und des Jugendstil. Ein weiteres Geschäftsgebäude des Unternehmens steht in der Leopoldstraße; die Riesenskulptur „Walking Man“ von Jonathan Borofsky durchschreitet den Vorgarten.

Bilder oben: das Hauptgebäude der Rückversicherungsgesellschaft Munich Re in der Königinstraße.

Bilder oben: der „Walking Man“ von Jonathan Borofsky vor dem Geschäftsgebäude der Munich Re Rückversicherungsgesellschaft in der Münchner Leopoldstraße.

Bilder oben: durch Umbau eines ehemaligen Bankgebäudes entstand die Einkaufspassage „Fünf Höfe“; hier befindet sich auch die Kunsthalle München.

Bilder oben: Stadtimpressionen: Einkaufspassage „Fünf Höhe“, Amtsgericht mit noch erhaltenem Turm der Herzog-Max-Burg im Stil der Renaissance und Tür der Hypo-Vereinsbank (Kardinal-Faulhaber-Straße).

Bilder oben: Stadtimpressionen: das Ende des 19. Jahrhunderts erbaute, so genannte ORAG-Haus (Sitz der Schneiderei-Genossenschaft ORAG); Geschäfts- und Wohnhaus an der Türkenstraße und Wohngebäude an der Leopoldstraße.

Hochhäuser in der Stadt

Nicht so gerne gesehen sind Hochhäuser in der Stadt; überhaupt, wenn sie die Türme der Frauenkirche überragen. 2004 wurde im Stadtteil Moosach der Uptown Campus mit einem knapp 150 Meter hohen Büroturm feriggestellt. Mieter sind u.a. der Mobilfunkkonzern O2 und BMW. Der Turm wird von einer Glasfassade umhüllt und hat einen quadratischen Querschnitt. Geplant und gebaut hat das Büro Ingenhoven Overdiek und Partner.

Bilder oben: in der Nähe des Olympiaparks ist dieser Büro-Campus mit einem 146 Meter hohen Büro-Turm entstanden (Architekten: Ingenhoven Overdiek und Partner).

Moderne Stadtentwicklung – Werkviertel

Beispiele für aktuelle moderne Stadtentwicklungsprojekte sind etwa das Werksviertel am Ostbahnhof (Berg am Laim) oder der Prinz-Eugen-Park. Das Werksviertel war ursprünglich ein Industriestandort (u.a. Hauptsitz der Fa. Pfanni). Als die industrielle Nutzung 1996 endete, wurden die Gebäude für Clubs und Kultureinrichtungen (Kunstpark Ost) genutzt, so etwa für die Kultfabrik, ein Kultur- und Veranstaltungszentrum. 2012 wurde die Nutzung des Bereichs neu geplant; so bauten Steidle Architekten die „Medienbrücke“; weitere Umnutzungen oder Neubauten sind das Werk3, (ebenfalls Steidle Architekten) das Werk7 (Werk7 Theater) von N-V-O Nuyken von Oefele Architekten, das ehemalige Kartoffelmehlsilo aufgestockt zum Hotelturm Werk4 (Steidle Architekten) oder das Werk12, ein 2021 mit dem 1. Preis des Deutschen Architekturmuseums (DAM-Preis) ausgezeichnetes Projekt mit Mischnutzung aus Gastronomie, Fitness-Studio und Büro (von Clemens Nuyken und Christoph von Oefele).

Bild oben: die „Medienbrücke“ wurde 2011 von Steidle Architekten erbaut; der 90 Meter lange Gebäudekörper besteht im Inneren aus einer Stahl-Fachwerk-Konstruktion, die auf zwei 45 Meter hohen Betonstützen ruht.

Bilder oben: das planende und ausführende Architekturbüro Steidle Architekten schreibt zur Medienbrücke auf deren Website: „Das Bürogebäude mit Eventbereich steht auf einer sehr beengten Grundstücksfläche als ein für München typologisch neues Bauwerk.

Aufgelagert auf zwei massiv ausgeführten Erschließungskernen liegt ein dreigeschossiger, ca. 90m x 23m großer Baukörper über den Bestandsbauten. Die ungewöhnliche Gebäudetiefe sowie Teilbereiche mit einer Innenraumhöhe von 3,80 Meter bilden große zusammenhängende Flächen- und Nutzungsmöglichkeiten, die in ihrer freien Nutzung an die klassische Vorstellung von einem ‚Loft‘ heranreichen: ein horizontales Hochhaus.“

Bilder oben: auf der Website des Architekturbüros Steidle Architekten kann man zum Gebäude Werk12 das Folgende lesen: „Das WERK12 steht im Zentrum des Werksviertel-Mitte. Leuchtende Lettern sind zeitlose Ausdrücke aus Comics und greifen die vital – laute Welt der Zwischennutzung Kunstpark Ost auf. 5,5 m hohe Decken ermöglichen leichte Galerieeinbauten und maximale Flexibilität für künftige Nutzer. Die vertikale und horizontale Erschließung wurde nach außen verlegt. Mit Gastronomie, Clubs, Büro, Fitness und Schwimmbad sorgt WERK12 für reichlich Leben.“

Auf der Website des Deutschen Architektur-Museums in Frankreich kann man zum DAM-Preis 2021, bei dem das Gebäude Werk12 den 1. Platz erzielt hat, das Folgende lesen: „Das 7 700 Quadratmeter große, gemischt genutzte Gebäude in der Nähe des Münchner Ostbahnhofs bildet den Kern des Stadtteils Werksviertel-Mitte, eines Stadterneuerungsprojekts auf einem ehemaligen Industriestandort. Auffällig ist die prägnante Kunstfassade, die in fünf Meter hohen Lettern Ausdrücke aus Comics zeigt.

Der Entwurf von WERK12 kombiniert eine einfache Form, ehrliche Materialien und transparente Fassaden. Die Benutzer können sich auf verschiedene Arten im Gebäude bewegen: Im äußeren Zirkulationsring sind alle Etagen durch eine umlaufende 3,25 Meter breite Terrasse erweitert und durch Außentreppen, die sich um das Gebäude winden, miteinander verbunden. Die Fassade wird von einem urbanen Kunstwerk belebt, das in Zusammenarbeit mit den Künstlern Christian Engelmann und Beate Engl entwickelt wurde: In einem fetten Schriftgrad werden gebräuchliche Ausdrücke aus deutschen Comics gezeigt. Die fünf Meter hohen Schriftzüge in Umgangssprache sind eine Hommage an die Graffitikultur.

Im Erdgeschoss des fünfstöckigen Gebäudes sind Restaurants und Bars platziert. Büroflächen sind im obersten Stockwerk untergebracht, dazwischen befindet sich ein dreistöckiges Fitnesscenter, zu dem eine Etage mit einem Schwimmbad gehört.“ (…)

Moderne Stadtentwicklung – ökologische Mustersiedlung Prinz Eugen Park

Grundsätzlich unterscheidet sich heute die Philosophie der Stadtentwicklung bei der Planung neuer Siedlungen von derjenigen der 1950er bis 1970er Jahre. Damals orientierten sich die Planer eher am „Modell der funktionalistischen Moderne“, welche von einer Trennung von Stadtfunktionen (Wohnen, Gewerbe, Handel,…) ausging. Heute spricht man von „Wohnquartieren“ und versucht, eine nutzungsgemischte Stadt zu entwicklen, mit „lebendiger Urbanität“, mit Nahversorgungsmöglichkeiten, sozialen Einrichtungen und möglichst auch Dienstleistungs- und Erwerbsbetrieben.

Auf dem Gebiet der ehemaligen Prinz-Eugen-Kaserne entsteht seit 2016 der Prinz Eugen Park mit geplant 1800 Wohnungen, eine ökologische Mustersiedlung mit Gebäuden ausschließlich in Holz- bzw. Holz-Hybrid-Bauweise.

Zu dem Wohnbauprojekt schreibt die beteiligte Firma binderholz.com das Folgende: „Die derzeit größte zusammenhängende Holzbausiedlung Europas mit (…) Wohnungen in Holz oder Holzhybridbauweise ist im Stadtteil Oberföhring entstanden. Unterschiedliche Gebäudetypen bis hin zu 7-geschossigen Häusern wurden in Holzbauweise errichtet. Das ca. 30 Hektar große Gelände der ehemaligen Prinz Eugen Kaserne liegt im Stadtbezirk 13 – Bogenhausen. Die Wohnungen wurden von Baugemeinschaften, Genossenschaften, städtischen und freien Bauträgern realisiert, wodurch ein breit gefächertes Angebot für unterschiedlichste Wohnbedürfnisse angeboten werden kann: zur Miete und im Eigentum, in verschiedenen Gebäudetypen, für alle Haushaltsgrößen und Einkommensgruppen und alternative Wohnformen.“

Bilder oben: innerhalb der neuen Siedlung entstehen Wohngebäude unterschiedlicher Typologie: Stadtvillen, Atriumshäuser, Reihenhäuser, Punkt(hoch)häuser und Gebäudezeilen.

Bilder oben: Wohngebäude im Prinz Eugen Park.

Bilder oben: unter den Haustypen gibt es auch Holzhochhäuser mit bis zu 7 Stockwerken.

Bilder oben: optisch miteinander verbunden sind diese zweistöckigen Flachbauten und Punkthäuser.

München heute

München ist heute mit fast 1,5 Millionen Einwohnern die größte Stadt im Freistaat Bayern und liegt damit bundesweit auf Platz 3. Immer wieder wird die Stadt bezüglich der Wohnqualität und der städtischen Atmosphäre von den Bewohnern anderer Agglomerationen beneidet. Ihren weltstädtischen Charakter verdankt München nicht nur ihren städtebaulichen Eigenschaften und der bunten Herkunft und Vielfalt ihrer Bewohner/innen, sondern auch ihrer zentralen Funktion im Bereich der Kultur, der Wissenschaften, der Medien, der Bildung/Forschung und der Wirtschaft/Industrie.

Stadt-Spaziergang durch die bayerische Landeshauptstadt – Fortsetzung

Bilder oben: das Café Luitpold in der Brienner Straße. Bei seiner Eröffnung 1888 war es eines der großen Kaffeehäuser Europas und zog auch Schriftsteller und Künstler an. Nach schweren Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg wurde es in vereinfachter Form wieder aufgebaut.

Bilder oben: Gebäude an der Brienner Straße.

Bilder oben: Gebäude und Fassaden aus verschiedenen Stilepochen.

Bilder oben: Stadtspaziergang München: Häuser und Plätze.

Bilder oben: Gebäude an der Leopoldstraße.

Hauptverwaltung des Siemens-Konzerns

Bilder oben: in das Palais Ludwig Ferdinand am Wittelsbacher Platz, das von Leo Klenze 1825 entworfen wurde, zog 1957 die Hauptverwaltung der Siemens AG ein; 2013 wurde von Henning Larsen der Neubau der Konzernverwaltung vollendet, der sich unweit des Wittelsbacher Platzes befindet und dessen Hof eine monumentale Skulptur von Daniel Libeskind schmückt („The Wings“). Im Zentrum des Wittelsbacher Platzes steht ein Reiterstandbild von Kurfürst Maximilian I.

München Jakobsplatz – ein Zentrum jüdischen Lebens

Seit 2006 existiert am Sankt-Jakobsplatz in München wieder ein Zentrum für die zweitgrößte jüdische Gemeinde Deutschlands; das Architekturbüro Wandel Lorch Götze Wach (Frankfurt / Saarbrücken) hat ein Jüdisches Zentrum geplant und gebaut, bestehend aus der Ohel-Jakob-Synagoge („Zelt Jakobs“), einem Gemeindezentrum und dem Städtischen Jüdischen Museum (eröffnet 2007).

Die Architekten schreiben auf der Website ihres Büros über das Projekt das Folgende: „Mit dem Jüdischen Zentrum am Jakobsplatz wird der Fülle und dem Reichtum jüdischen Lebens, die Nazi-Deutschland zerstört hatte, wieder der gebührende Raum gegeben, kehrt die Synagoge aus einer Hinterhofsituation in die Mitte der Stadtgemeinschaft zurück. Das Zentrum am Jakobsplatz umfasst die Synagoge, das Jüdische Muesum sowie ein jüdisches Gemeindehaus mit einer Vielzahl von Nutzungen und Angeboten.

Unser Entwurf für ein jüdisches Zentrum stellte die Idee einer selbstverständlichen Verwobenheit der Institution mit der Stadtstruktur über den öffentlichen Raum am Jakobsplatz und darüber hinaus in den Mittelpunkt. Seine Öffentlichkeit und Offenheit wird erlebbar in einer Folge von städtischen Plätzen, Wegen und Passagen zwischen den Gebäuden und ihrer Nachbarschaft. Synagoge, Museum und Gemeindehaus sind als Ensemble ausbalanciert, in ihrer jeweiligen Eigenständigkeit formuliert und über die Zwischenräume hinweg in Beziehung zueinander gesetzt. Die Synagoge steht als wichtigstes Bauwerk nach Osten ausgerichtet frei im Platz mit geschlossenem Sockel und einer sich darüber erhebenden filigranen Stahlkonstruktion. Während der Sockel metaphorisch an den Tempel Salomons erinnert und symbolisch für das Dauerhafte stehend als schützende Hülle den Gebetsraum umgibt, bezieht sich die mehrschichtige, von einem Bronzegewebe umhüllte Laterne auf das fragile, portative Stiftszelt und löst die Konstruktion in der Transzendenz des Lichtes auf.“

Bild oben: das Gemeindezentrum der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern auf dem Münchner St. Jakobsplatz.

Bilder oben: die Ohel-Jakob-Synagoge („Zelt Jakobs“) und das benachbarte Gebäude des Jüdischen Museums.

Bilder oben: die Ohel-Jakob-Synagoge. Auf der Website www.muenchenwiki.de kann man zu der Architektur des Gebäudes das Folgende lesen: „Zunächst sieht der Besucher einen monolithischen Baukörper übereinander gestapelter Werksteine. Die Steine wurden aus Israel geliefert und sollen an die Klagemauer erinnern. Sie bestehen aus deutlich gemaserten Travertin-Platten. Der zugrunde liegende architektonische Gedanke ist die Kombination der Elemente „Tempel“ und „Zelt“. Denn Ohel ist natürlich nur heutzutage mit Haus zu übersetzen. Früher wurde in Kleinasien das Zelt damit bezeichnet.

Im Inneren gibt es dem entsprechend ein zeltartiges Gebilde, das aus drei Schichten gebildet wird. Die Tragstruktur des Zeltes besteht aus Stahlblech, das wie Davidsterne geformt wurde. Darüber liegt eine Schichtverglasung. Die oberste Lage ist ein Metallgewebe, das lichtdurchlässig ist.“

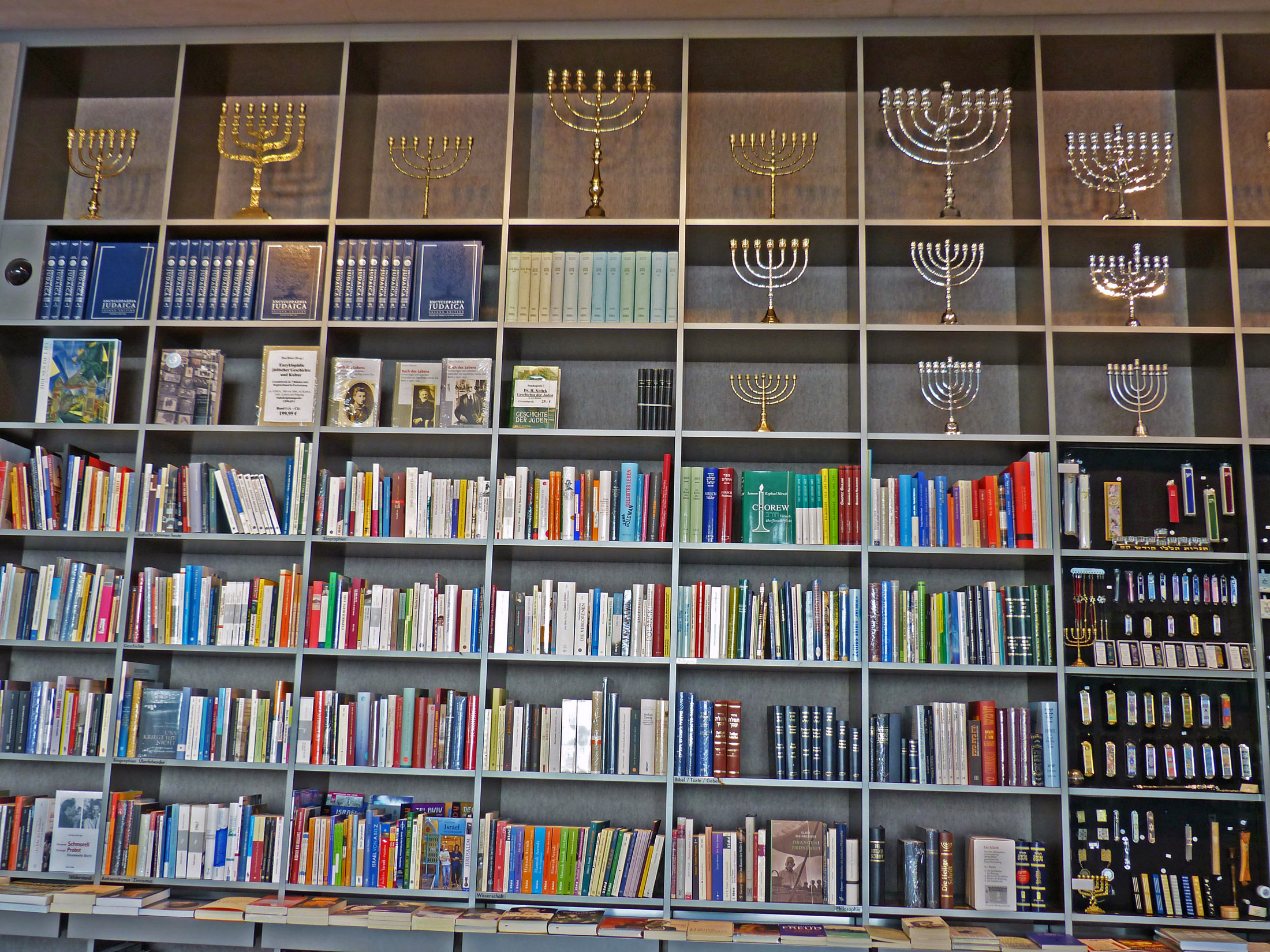

Bild oben: Blick in den Museumsshop des Jüdischen Museums.

Bilder oben: das ebenfalls mit Travertin verkleidete und 2007 fertiggestellte Gebäude des Jüdischen Museums München, welches vom Saarbrücker Architekturbüro Wandel, Hoefer und Lorch entworfen wurde. Auf der Website baunetzwissen.de kann man zum Gebäude das Folgende lesen: „Das wie ein monolithischer Steinblock wirkende und jetzt als dritter Baukörper errichtete Museum ist als freistehender Kubus konzipiert. Ein umlaufend verglastes, transparentes Foyer ist das Schaufenster des Museums und präsentiert sich auch nach außen als öffentlicher Raum. Neben dem Informations- und Kassenbereich befinden sich hier die Museumsbuchhandlung sowie eine Café-Bar. Im ersten und zweiten Obergeschoss sind zwei Wechselausstellungen sowie Studien- und Lernbereiche untergebracht.“

Das Schloss und der Park Nymphenburg – ein Jahrhundertwerk

Im Stadtteil Neuhausen befindet sich das Schloss Nymphenburg; mit der Schlossanlage in Versailles kann es gut mithalten: die Breite der Nord-Süd-Achse übertrifft mit 632 Metern dessen Dimensionen. In seiner Kombination aus Architektur und Parkanlage bildet es ein beeindruckendes Gesamtkunstwerk. Das Schloss war ein Geschenk von Kurfürst Ferdinand Maria an seine Gattin Henriette Adelheid von Savoyen anlässlich der Geburt eines Stammhalters 1662.

Bild oben: in Pasing zweigt von der Würm ein Kanal ab (der Nymphenburger Kanal), welcher schließlich als Schlossgartenkanal oder als Teich dem grünen Park eine blaue Dimension verleiht.

Der Auftrag zum Bau des Schlosses ging 1664 an den Architekten Agostino Barelli; später ließ der Kurfürst das ursprünglich im Stil eines italienischen Landhauses errichtete 5-stöckige Gebäude durch Henrico Zuccalli seitlich durch Galerien und Pavillons erweitern. 1675 konnte die Kurfürstin in das Gebäude einziehen.

1714 wurden die seitlichen vierflügeligen Anlagen vom bayerischen Hofbaumeister Joseph Effner umgestaltet, Pavillions in den Parkanlagen errichtet und auch die Fassade des Mittelgebäudes wurde nach französischen Vorbildern umgebaut.

Über die weitere Entwicklung der Anlage kann man im Buch „It’s so Munich!“ (Hirschkäfer Verlag München, 2015) das Folgende lesen. „In den folgenden Jahrhunderten erlebte Nymphenburg mehrere Um- und Erweiterungsbauten. Besonders Max Emanuel zeigte sich sehr baufreudig. Am Schlossrondell baute man zwischen 1728 und 1758 zehn Palais für höhere Hofbedienstete. 1761 zog dann die kurfürstliche Porzellanmanufaktur (…) nach Nymphenburg.

Ursprünglich gehörte zum Schloss nur ein kleiner Garten im italienischen Stil, der Anfang des 18. Jahrhunderts zu einem Park im Stil des französischen Barock umgestaltet wurde. Der heutige großzügige Landschaftspark nach englischem Vorbild entstand zwischen 1804 und 1823.“

Das Schloss Nymphenburg diente schließlich von Anfang des 18. bis Anfang des 20. Jahrhunderts (bis 1918) als Sommerresidenz der bayerischen Könige und Kurfürsten aus dem Haus Wittelsbach.

Bilder oben: der Nymphenburger Kanal verzweigt sich in den Schlossgartenanlagen.

Bilder oben: der Mittelbau des Schlosses wurde ursprünglich im Stil eines italienischen Landhauses erbaut, später aber im Stil des französischen Barock bzw. Rokoko umgestaltet.

Bilder oben: Gebäudedetails.

Bilder oben: in den Parkanlagen gibt es ein reichhaltiges Skulpturenprogramm; hier findet man Standbilder griechischer Götter.