Ulm

Zu den Museen von Ulm

Zu den Ulmer Kirchen

Ulm – Universitätsstadt an der Donau: ein Stadtportrait

Bild oben: Stadtpanorama Ulms, aufgenommen vom bayerischen Ufer der Donau aus (Neu-Ulm); das Münster kann fast nie ohne Gerüst bewundert werden; immer hat die Münsterbauhütte etwas zu reparieren und restaurieren; die Glaspyramide ist die von Gernot Böhm erbaute Stadtbibliothek; daneben sieht man Stufengiebel des Rathauses und den Metzgerturm.

Bilder oben: Ulmer Stadtimpressionen.

Bilder oben: Ulm – Stadt am Fluss; die Donau ist vom Valckenburgufer, der Adlerbastei oder der alten Stadtmauer aus gut zu überblicken; etliche Brücken im Stadtgebiet ermöglichen den Überweg nach Neu-Ulm (z.B. die Herdbrücke). Auf Neu-Ulmer Seite sticht von der Bebauung besonders das 18-stöckige Donau-Center hervor, das in den 1970er Jahren errichtet wurde.

Ulm – ein Stadtportrait

Ulm, seit 1967 auch Universitätsstadt mit heute fast 130 Tausend Einwohnern liegt an der Donau, welche die Stadt vom bayerischen Neu-Ulm trennt. Ulm befindet sich am Südrand der Schwäbischen Alb und außer der Donau fließt auch noch die Blau durch die Stadt; sie mündet im Fischerviertel in die Donau.

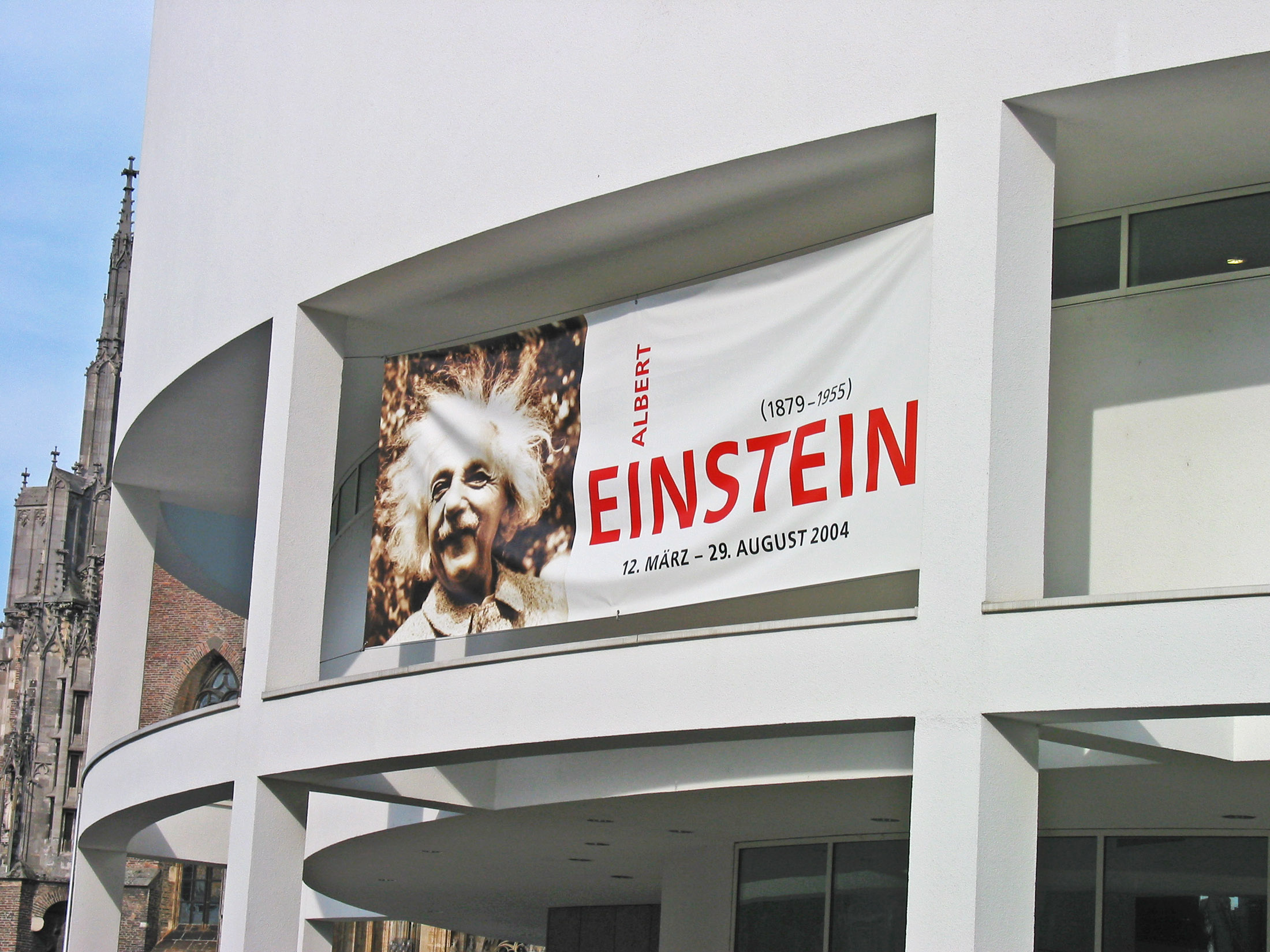

Weltbekannt ist Ulm vor allem durch sein Münster, genauer: durch den Münsterturm. Mit etwas über 160 Metern darf er sich höchster Kirchturm der Welt nennen. Auch durch die Geschichte vom Schneider von Ulm und seine ersten Flugversuche ist Ulm bekannt, ebenso als Geburtsstadt von Albert Einstein, Hans und Sophie Scholl und Otl Aicher.

Eine kurze Ulmer Stadt(bau)geschichte

Eine erste Erwähnung in einer Urkunde fand die Stadt im Jahr 854 durch König Ludwig den Deutschen, der zu dieser Zeit in der hier erbauten Königspfalz innerhalb einer Ansiedlung mit nur wenigen Begleitgebäuden wohnte, aus welcher schließlich die Stadt Ulm hervorging.

Seit 1140 befand sich in Ulm die Königspfalz der Staufer, zunächst für Konrad III., später für Friedrich I. Barbarossa (im Mittelalter hatten Könige keinen festen Sitz, sondern reisten mit dem ganzen Hofstaat durch ihr Reich, wobei sie sich wochen- oder monatelang in den verschiedenen Unterkunftsorten aufhielten; diese temporären Niederlassungen heißen Pfalzen).

Unter Barbarossa wurde die Pfalz zur Marktstadt ausgebaut; seit 1181 erhielt sie das Stadtrecht und seit 1184 ist Ulm „Freie Reichsstadt“ mit einer bürgerlichen Selbstverwaltung einschließlich Rathaus und Bürgermeister; in der Ulmer Pfalz hielt König Barbarossa etliche seiner großen „Hoftage“ ab.

Im 12. und 13. Jahrhundert erlebte die Stadt mehrere Klostergründungen: 1183 von den Augustinern, 1229 durch die Franziskaner, 1237 durch die Klarissinnen und 1281 durch die Dominikaner. Außerdem entstanden (dadurch) auch mehrere soziale Einrichtungen wie Hospitäler oder ein Waisenhaus. Ab 1316 wurde auch eine erste Stadtmauer erbaut, durch welche das Stadtgebiet auf etwa das Vierfache vergrößert wurde. Die Stadtbefestigung erstreckte sich auf eine Länge von über drei Kilometer und war mit Wehrtürmen, einem Wassergraben und mehreren Stadttoren ausgestattet.

Auf der Website des Ulmer Stadtarchivs kann man auf der Seite „Stadtentwicklung“ das Folgende lesen: „Die wirtschaftliche und politische Stärke Ulms zeigte sich in der großen Finanzkraft der Stadt, die einen umfangreichen Ausbau ermöglichte: Bereits 1348 wurde die alte Donaubrücke durch einen Neubau am heutigen Standort ersetzt, die Donauinsel 1375 zu einem Brückenkopf ausgebaut. Am Marktplatz errichtete man ab 1357 ein Kaufhaus, in dessen ersten Stock ein Versammlungsraum des Rates einbezogen wurde. Einrichtungen und Siedlungen, die sich bis dahin außerhalb der Stadtgrenzen befunden haben, wurden ins Stadtgebiet integriert (Deutschherrenkloster, Dominikanerkloster, das Spital…) oder nach und nach abgebrochen und in die Stadt verlegt.

Das 14. Jahrhundert ist aber auch von Streit in der Bürgerschaft und kriegerischen Auseinandersetzungen geprägt; im Rat forderten die Zunftmeister Mitsprache, was ihnen im „Kleinen Schwörbrief“ auch zugestanden wurde. Der Rat benötigte auch einen Tagungsraum; dieser wurde im „neuen Kaufhaus“ aus dem Jahr 1370 eingerichtet. Das Gebäude wurde später ausschließlich als Rathaus verwendet.

Die Belagerung Ulms durch kaiserliche Truppen (Karl IV.), welche die Stadtbefestigung aber standhalten konnte, machte den Bewohnern/innen der Stadt klar, dass es unpraktisch und gefährlich sein kann, wenn die Stadtkirche sich außerhalb der Stadtbefestigung befindet: 1377 beschlossen die Bürger der Stadt daher den Bau einer sich innerhalb der Mauern befindlichen Kirche, dem späteren Ulmer Münster.

Der Große Schwörbrief

Der „Große Schwörbrief“ 1397 regelte genauer die Machtverteilung zwischen Zünften und Patriziern sowie Aufgaben und Befugnisse des Bürgermeisters; damit war dieses Schriftstück sozusagen die erste bürgerliche Verfassung einer Stadt. Der Bürgermeister musste nach dieser „Verfassung“ den Bürgern der Stadt regelmäßig Rechenschaft über seine Arbeit ablegen und außerdem schwören, allen Bürgern, unabhängig von ihrem gesellschaftlichen Stand, in gleicher Weise zu dienen.

Der Rechenschaftsbericht des Bürgermeisters wird bis heute am „Schwörmontag“ vom (Ober-)bürgermeister vom Balkon des 1612 eigens für diesen Schwur erbauten Schwörhauses (siehe Bild) aus an die Bevölkerung abgegeben inklusive des Schwurs „dem Stadtvolk, Reichen und Armen ein gemeiner Mann zu sein in allen gleichen, gemeinsamen und redlichen Dingen ohne allen Vorbehalt…“

Zum Bild des Schwörhauses: das Schwörhaus am Weinhof wurde 1612 im Stil der Renaissance errichtet; an diesem Ort befand sich die Königspfalz, die als Keimzelle der Stadt Ulm diente; das Gebäude wurde 1785 durch einen Brand zerstört, danach aber wieder aufgebaut. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg mussten schwere Schäden am Gebäude behoben werden. Dabei wurde die Außenhülle wieder hergestellt, im Gebäudeinneren aber moderne Einbauten vorgenommen. In der Mitte des ersten Obergeschosses befindet sich der Balkon, von dem aus der Oberbürgermeister jährlich am vorletzten Montag im Juli seine Schwörrede hält.

Das Gebäude ist mittlerweile das „Haus der Stadtgeschichte“ und enthält das Ulmer Stadtarchiv.

Bilder oben: das Ulmer Schwörhaus am Weinhof; vom Balkon im ersten Obergeschoss hält der Oberbürgermeister stets am Schwörmontag seine Schwörrede. Nach dem Wiederaufbau der Gebäudehülle nach dem Zweiten Weltkrieg ist jetzt das Stadtarchiv hier untergebracht.

Bilder oben: das Ulmer Schwörhaus und eine Detailansicht.

Die Fürstenherberge „Krone“

Der Gebäudekomplex des Gasthofes „Zur Krone“ mit einem großen Innenhof war ursprünglich eine Fürstenherberge; das Anwesen nimmt nahezu einen ganzen Gebäudeblock ein. Die Errichtung einer angemessenen Unterkunft für Besuche des Kaisers und anderer hochstehender Gäste der Stadt war aufgrund der Zerstörung der Königspfalz zu Beginn des 14. Jahrhunderts notwendig geworden. Eine erste Erwähnung findet die Herberge „Zur Krone“ in 1401. Die Gebäude wurden mehrfach erweitert oder umgestaltet; die verputzten Fachwerkmauern besonders im Innenhof wurden Ende des 20. Jahrhunderts wieder freigelegt und die bauliche Anmutung aus der Zeit der Renaissance wieder hergestellt; die Quadereinteilung (Bossierung) des Gemäuers ist allerdings nur aufgemalt.

Zum Bild: Wappen an der Fassade des Gebäudes im Innenhof.

Auf der Website des Restaurants „Krone“ kann man zur Geschichte des Hauses das Folgende lesen:

„Die Krone in der Kronengasse ist die älteste Gaststätte von Ulm. Sie wurde erstmals im Jahr 1320 als Herberge erwähnt. Die Krone war eine Fürstenherberge für berühmte Männer wie König Ruprecht oder den Reformator Johannes Hus. Im Jahr 1430 nahm Kaiser Sigismund in der „Cron“ zu Ulm Quartier. Auch während des 30-jährigen Krieges stiegen berühmte Persönlichkeiten in der Krone ab.

Insgesamt waren 30 verschiedene Könige und ein Kaiser zu Gast in der Krone. Sie saßen meist an der heute unverputzten Wand – es ist die älteste sichtbare Hauswand der Stadt – und nahmen Huldigungen und Geschenke der Ulmerinnen und Ulmer entgegen. (…) Im Jahr 2000 wurde das historische Gebäude in der Ulmer Alstadt aufwändig saniert. Zur Krone gehören zwei große Gasträume. Prunkstücke der Krone sind ein malerischer Innenhof und der historische Gewölbekeller.“

Bilder oben: die „Krone“, ehemals Herberge für Fürsten, Könige und den Kaiser; heute älteste Gastwirtschaft Ulms.

Bilder oben: 1480 wurde dieser Teil der Ulmer Stadtmauer entlang der Donau erbaut; damals stand die Mauer direkt am Wasser, wovon eiserne Ringe, an denen Schiffe festmachen konnten, noch heute zeugen. Der Park zwischen Mauer und Donau ist Schwemmland, welches erst allmählich entstand. Der 36 Meter hohe Metzgerturm gehörte zum damaligen angrenzenden Schlachthof. Die Öffnung durch die Stadtbefestigung an seiner Stelle wurde erst im 20. Jahrhundert hergestellt. Wegen schlechter Gründung hat sich der Turm leicht geneigt; an die Schräglage des Turmes in Pisa kommt er aber nicht ganz heran.

Bilder oben: auf der breiten Ulmer Stadtmauer an der Donau kann man heutzutage entspannt spazieren gehen, immer die Donau, das bayerische Ufer mit der Stadt Neu-Ulm und die Häuser der Ulmer Altstadt im Blick.

(Bau-)Geschichte des Ulmer Rathauses

(Für diesen Text wurden Informationen aus dem „Stadtführer ULM“ von Hellmut Pflüger, Gondrom-Verlag, Bindlach, 1991 benutzt).

Das Ulmer Rathaus befindet sich zwischen der Neuen Straße und dem Marktplatz; hier steht auch ein historischer Brunnen, den die Ulmer als „Fischkasten“ bezeichnen. Der älteste (südöstliche) Gebäudeteil des heute existierenden Rathauses wurde 1370 als „neues Kaufhaus“ errichtet; die Südseite zum Marktplatz hin weist noch das ursprünglich zu diesem Kaufhaus gehörende Spitzbogentor auf. Der heutige, an die Neue Straße grenzende Trakt beruht auf dem ursprünglichen „alten Kaufhaus“. Seit 1395 befand sich in diesem Gebäudekomplex auch eine Räumlichkeit, in welcher der Rat Versammlungen abhalten konnte; die im „Großen Schwörbrief“ von 1397 formulierte Stadtverfassung erforderte mehr Platz für die in ihrer Bedeutung gewachsenen Bürgerschaftsvertretung. 1419 wird das Gebäude dann nach Schaffung entsprechender Räume erstmals als Rathaus bezeichnet. Die historische große Ratsstube verbirgt sich dabei hinter drei großen gotischen Fenstern an der Südfassade im 2. Obergeschoss und den zwei ebenfalls reich geschmückten Fenstern an der Ostseite, wo sich auch die astronomische Uhr von 1520 befindet (darunter eine Kanzel).

Die Figuren an den Fensterleibungen zeigen Kurfürsten und Könige. An der Südostecke des Rathausgebäudes befindet sich ein hoher Runderker, dessen Dach im 16. Jahrhundert eine welsche Haube erhielt. Das „alte Kaufhaus“ wurde 1540 abgerissen und (zur Neuen Straße hin) durch den heutigen Nordflügel mit Arkadengang im Stil der Renaissance ersetzt. Während dieser Bauphase erhielten die Dreiecksgiebel auch ihre Treppung.

Die Fassaden (Süd und Ost) zeigen umfangreiche Gemälde, welche die Gebote sowie Tugenden und Laster darstellen sollen. Die heutige Ausmalung stammt aber nicht aus der Bauzeit sondern wurde später restauratorisch wieder hergestellt oder (wenn keine Vorlagen mehr vorhanden waren) im Stil und Geist der Entstehungszeit neu geschaffen.

Der südwestliche Gebäudeteil wurde erst um 1900 als Ersatz für den abgerissenen Fachwerk-Vorgängerbau errichtet. Da das Rathausgebäude bei den Bombardements am Ende des Zweiten Weltkrieges weitgehend ausbrannte, während die Außenmauern gut erhalten blieben, wurde in den späten 1940er Jahren die Innenausbauten in veränderter Form wieder hergestellt. Die Fassadengemälde wurden ebenfalls restauriert und in neuerer Zeit stets gepflegt.

Bilder oben: Spiegelung des Ulmer Rathauses in der Glasfassade im Erdgeschoss der Kunsthalle Weishaupt; weitere Bilder: das Rathausgebäude mit Arkadengang im Norden und Ansicht der Südostecke des Rathauses vom Marktplatz aus.

Bilder oben: das Ulmer Rathaus mit dem „Red Dog“ des amerikanischen Künstlers Keith Haring (vor der Kunsthalle Weishaupt).

Bilder oben: die Südfassade des Rathauses mit Treppengiebeln, dem gotischen Portal und den gotischen Fenstern an der großen Ratstube.

Bilder oben: Erker an der Südostecke des Rathauses und Gebäudedetails.

Bilder oben: die astronomische Uhr an der Ostfassade des Ulmer Rathauses.

Fortsetzung der Stadt(bau)geschichte Ulms

1543 kam der Baufortschritt am Münster zum Erliegen, was finanzielle Gründe hatte, aber auch den Auswirkungen der Reformation geschuldet war. Ganze Baumeister-Generationen hatten an der Realisierung des gewaltigen Bauvorhabens mitgewirkt; große Namen wie Heinrich Parler und seine Söhne, Ulrich Ensingen und dessen Söhne oder Mattias Böblinger tauchen in der Baugeschichte auf. Heute würde man sie als Stararchitekten bezeichnen; die meisten hatten an anderen Kirchenbauten, zum Beispiel in Straßburg, bereits einschlägige Erfahrungen gesammelt. Weitergebaut und vollendet wurde das Münster dann erst im 19. Jahrhundert, zwischen 1844 und 1890.

Im 15. Jahrhundert war Ulm eine mächtige und reiche Stadt; günstig gelegen an Handelswegen zu Land und zu Wasser (Donau!), es wurde produziert und Handel gebtrieben bis nach Italien (Genua, Venedig) oder nach Frankreich.

Im 16. Jahrhundert entschied sich die Ulmer Bürgerschaft für den Übertritt zum Protestantismus. Kriegerische Auseinandersetzungen und daraus resultierende Entschädigungszahlungen setzten der Stadt zu. Auch durch die Entdeckung Amerikas und einen verstärkten internationalen Handel über die Seehäfen begann die wirtschaftliche Bedeutung der Stadt zu sinken. Andererseits entstehen in diesem Jahrhundert auch wichtige öffentliche Gebäude, etwa das Kornhaus, das Salzstadel, der Nordflügel des Rathauses oder der Neubau des Zeughauses.

In die Jahre zwischen 1610 und 1633 fällt die Bauzeit einer Ulmer Besonderheit: auf einem Teil der Stadtmauer wurden kleine Häuschen (die Graben-Häuschen) gebaut, in welchen die Soldaten wohnen konnten; es waren oft bezahlte Soldaten, also Söldner. Die Häuschen gibt es zum Teil noch heute; damals war allerdings die „landseitige“ Gebäudefront von einer Brüstungsmauer begrenzt; dahinter folgte dann der Mauergraben, daher der Name der Häuser.

Als die Stadtmauern ihre Funktion verloren hatten, wurden die Gebäude bevorzugt an Angehörige der Ulmer Garnison und an Soldatenwitwen verkauft. Im Zweiten Weltkrieg wurden Teile der Grabenhäuschen zerstört und nach Kriegsende zum Teil wieder aufgebaut. Eine Sanierung Ende der 1980er Jahre brachte die Wohnhäuser auf einen aktuellen Standard.

Bild oben: Blick auf die über der alten Stadtmauer errichteten „Grabenhäuschen“ von der Heimstraße aus.

Bilder oben: zwischen Frauen-/Seelengraben und Heimstraße befinden sich auf der ehemaligen Stadtmauer die „Grabenhäuschen“.

Fortsetzung Stadt(bau)geschichte Ulms

Auf der Seite zum Tourismus kann man auf der Website der Stadt Ulm zum weiteren Gang der Stadgeschichte das Folgende lesen:

„Rund 5000 Menschen fallen 1634 und 1635 der in Ulm wütenden Pest zum Opfer. Zu diesem Schlag kommt 1648 noch ein weiterer hinzu: Die Stadt muss sich nach Ende des Dreißigjährigen Krieges an der vom Reich zu zahlenden Kriegsentschädigung mit 120000 Gulden beteiligen, nachdem der Krieg im Laufe der Jahre die Stadtkasse bereits mit insgesamt 3,5 Millionen Gulden belastet hatte. Kaum hat sich Ulm wieder etwas erholt, verwüstet 1688 ein französisches Heer das Territorium der Reichsstadt, und 1702 nehmen bayerische Truppen Ulm im Handstreich.

Bis 1704 abwechselnd von bayerischen und französischen Soldaten besetzt, muss die Stadt den Besatzern 415000 Ulmer Gulden bezahlen. Das verarmte Ulm steht um 1770 vollends vor dem Bankrott: Nach dem Siebenjährigen Krieg und einer Missernte hat sich der Schuldenberg auf vier Millionen Gulden aufgetürmt. In dieser bedrohlichen Finanzsituation kann auch der Kaiser nicht mehr untätig bleiben: Er ordnet einen Schuldentilgungsplan an. 1773 muss Ulm für 500000 Gulden die Herrschaft Wain verkaufen.

In der Folge bleibt der Reichsstadt aber kaum eine Möglichkeit, ihre Verschuldung weiter abzubauen. Im Gegenteil: 2,2 Millionen Gulden hat Ulm während des ersten Koalitionskrieges von 1796/97 zu zahlen. Allein 200000 Gulden verlangen die Franzosen für den Abzug aus der eroberten Stadt. Im zweiten Koalitionskrieg (1798 bis 1801/02) besetzten die Österreicher Ulm. Anschließend kommen wieder die Franzosen, und diese lassen die Festungsmauern niederreißen. Im Jahr 1802 ist es dann auch mit der noch auf dem Papier stehenden Unabhängigkeit vorbei: Als Entschädigung für die verlorenen Gebiete links des Rheins kommt Ulm zum Kurfürstentum Bayern und wird Hauptstadt der Provinz Schwaben. Doch nicht lange sind die Ulmer bayerische Untertanen: Durch einen Staatsvertrag zwischen Bayern und Württemberg wird Ulm gegen den Willen der Bevölkerung 1810 zu einer königlich württembergischen Stadt. Die Grenze zu Bayern ist die Donau. Für Ulm hat das fatale Folgen: die Ulmer Gebiete jenseits des Flusses sind nun “Ausland”, die Stadt ist von ihrem Hinterland abgeschnitten.“ (Das ist die heutige bayerische Stadt Neu-Ulm)

Fortsetzung der Stadt(bau)geschichte Ulms

Zwischen 1842 und 1859 wurde Ulm zur sogenannten Bundesfestung ausgebaut; ein guter Teil der damals errichteten massiven Befestigungsanlagen existieren auch heute noch. Durch die Stationierung von Soldaten wurde Ulm zu einer bedeutenden Garnisonsstadt. Durch die Bauarbeiten an diesen Anlagen, durch den Bahnanschluss der Stadt sowie durch die wachsende Industrialisierung (etwa Gründung der Firmen Magirus und Kässbohrer) nahm auch die Einwohnerzahl Ulms im 19. Jahrhundert stark zu. Zwischen 1844 und 1890 wurde auch der Bau des Ulmer Münsters vollendet. Die ursprünglich als Hallenkirche (mit einem Mittelschiff und zwei etwa gleich hohen Seitenschiffen) geplante Kirche wurde jetzt im spätgotischen Stil vollendet mit zwei kleineren Chor- und dem mächtigen Westturm und einer „Basilika-Form“ des Langhauses: ein höheres Mittelschiff mit zwei niedrigeren Seitenschiffen).

Um 1900 waren die Befestigungsanlagen durch den Fortschritt der Militärtechnik schon wieder bedeutungslos geworden; die Stadt erwarb viele dieser Anlagen und legte sie nieder; dadurch konnte sich die Stadt über die Altstadt und die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstandene Neustadt (nördlich der Altstadt) hinaus ausdehnen: die neue Weststadt wurde für den Wohnungsbau, aber auch die Industrieansiedlung genutzt. Durch Eingemeindungen benachbartes Orte (z. B. Söflingen) wuchs die Stadt weiter.

Ulmer Festungsanlagen und ihre unrühmliche Nachnutzung

Zwischen 1842 und 1859 wurde die Stadt Ulm zu einer Bundesfestung ausgebaut, die aus einer Vielzahl von Einzelanlagen bestand. Ein Bestandteil der Festungsbauten war das Fort Oberer Kuhberg, welches zwischen 1848 und 1857 errichtet wurde und aus umfangreichen Wallanlagen, Gräben, Mauern, Türmen und einem halbkreisförmigen Reduit bestand. Während des Deutsch-Französischen Krieges waren hier französische Kriegsgefangene untergebracht, nach dem Ersten Weltkrieg nutzte die Reichswehr die Anlagen.

1933 wurde hier von den Nationalsozialisten eines der ersten Konzentrationslager aufgebaut; zwischen 1933 und 1935 saßen hier vor allem politische Häftlinge ein.

Heute ist hier ein Dokumentationszentrum untergebracht. In direkter Nachbarschaft zum Fort Oberer Kuhberg wurden in den 1950er Jahren die Gebäude der Ulmer Hochschule für Gestaltung (HfG) errichtet.

Bilder oben: die mächtigen Befestigungsanlagen des Forts Oberer Kuhberg der ehemaligen Bundesfestung Ulm; zwischen 1933 und 1935 bauten die Nationalsozialisten hier ein erstes KZ auf, in dem vor allem politische Gefangene festgehalten wurden.

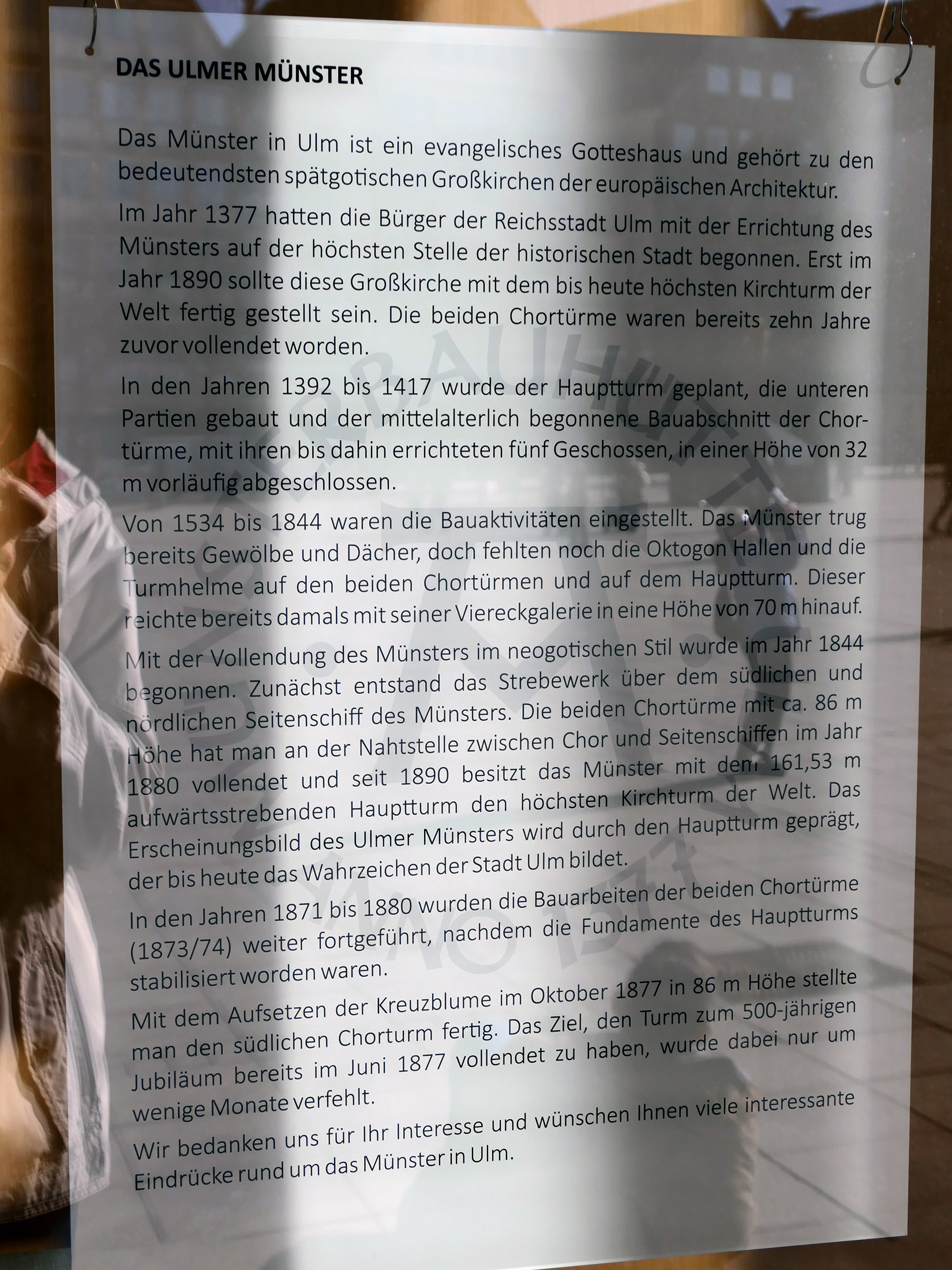

Das Ulmer Münster mit dem höchsten Kirchturm der Welt

Auf der Website tourismus.ulm.de kann man zum Wahrzeichen der Stadt Ulm das Folgende lesen:

„Seit Jahrhunderten prägt es Ulm und die Region, ist im In- und Ausland geradzu ein Synonym für die Stadt Ulm geworden: das Ulmer Münster. Diese Prominenz verdankt es vor allem seinem Turm, dem mit 161,53 Metern höchsten Kirchturm der Welt.

Wer die Stufen bis zur ersten Plattform auf 70 Metern Höhe erklimmt, hat nicht nur einen tollen Blick auf Ulm, Neu-Ulm und die Donau, sondern erfährt auch Interessantes über die Arbeit der Turmwärter des Ulmer Münsters. (…)

Grundsteinlegung war am 30. Juni 1377. Doch was veranlasste die Ulmer damals zu diesem sakralen Großprojekt, das nach Fertigstellung immerhin für 20.000 Menschen Platz bieten sollte? In erster Linie reine Sicherheitsaspekte, denn die frühere Pfarrkirche lag außerhalb der Stadtmauern und ein Besuch bedeutete während der damals häufigen kriegerischen Auseinandersetzungen ein hohes Risiko.

Berühmte Baumeister der damaligen Zeit waren mit dem Bau des Ulmer Münsters betraut: die Familien Parler von Ensingen, Matthäus Böblinger und Burkhard Engelberg zogen sämtliche Register und schufen ein imposantes Gesamtkunstwerk.“

(…)

Zum Bild: Westfassade mit dem 161 Meter hohe Westturm.

„1543 wurde der Bau aus Geldmangel eingestellt. Hierzu muss man wissen, dass das Ulmer Münster nicht von kirchlichen oder weltlichen Herrschern, sondern ausschließlich von den Bürgern der Stadt finanziert worden ist. Und denkt man an den Baubeginn, so kann man es sich heute kaum noch vorstellen, dass die Ulmer des ausgehenden 14. Jahrhunderts ein Bauprojekt angefangen haben, von dem sie wussten, dass sie seine Fertigstellung nicht erleben würden.

Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Bau fortgesetzt. Zunächst wurde das Kirchenschiff stabilisiert und dann die beiden Chortürme fertiggestellt. Schließlich wurden 1890 dann auch die Arbeiten am Hauptturm beendet. 513 Jahre nach Beginn der Bauarbeiten war das Ulmer Münster fertiggestellt!“ (…)

Auf der Website des Ulmer Stadtarchivs kann man Details zur Bauvollendung im 19. Jahrhundert nachlesen:

„Abgesehen von notwendigen Sicherungsarbeiten stand der Bau am Münster für 300 Jahre still (…). Übrigens – Ulm war da nicht allein. Auch in Köln etwa wurden die Bauarbeiten am Dom im 16. Jahrhundert eingestellt und erst im 19. Jahrhundert wieder aufgenommen. In Ulm wurde 1844 nicht zuletzt auf energisches Betreiben des 1841 gegründeten Vereins für Kunst und Altertum in Ulm und Oberschwaben mit der Restaurierung und dem Ausbau des Münsters begonnen. Unter dem ersten Baumeister Ferdinand Thrän (1844 -1870), der 1844 mit zwei Steinmetzen die Bauhütte neu gründete, erfolgte u.a. der Einbau des Strebewerks, unter seinem Nachfolger Ludwig Scheu (1871-1880) der Ausbau der Osttürme und unter dem Münsterbaumeister August Beyer zwischen 1885 und 1890 die Vollendung des Hauptturms auf seine volle Höhe von 161,53 Metern (…). Nach über 500 Jahren war damit 1890 der Bau der Bürgerkirche abgeschlossen, das Münster vollendet und ein Generationenwerk erfolgreich zu Ende gebracht.“

Bilder oben: die filigran gearbeitete neogotische Westfassade des Ulmer Münsters mit dem Hauptturm; letztes Bild: Kreuzblume auf der Turmspitze.

Bild oben: Löwenbrunnen auf dem Ulmer Münsterplatz mit Eingangsportal an der Westfassade des Münsters.

Bilder oben: Löwenbrunnen auf dem Ulmer Münsterplatz mit dem Münsterturm im Hintergrund; letztes Bild: auf dem Münsterplatz kontrastiert das von Richard Meier gebaute Stadthaus mit dem neogotischen Turm.

Bilder oben: Richard Meiers Stadthaus auf dem Münsterplatz mit Münster im Hintergrund. Weitere Bilder: der Chor des Münstergebäudes mit den beiden Chortürmen sowie Figurenschmuck am Chor.

Bilder oben: die Südseite des Ulmer Münsters; gut erkennbar ist das umfangreiche Strebewerk, welches den seitlichen Schub des Mittelschiffs und seines Daches abträgt.

Bilder oben: der Chor des Münstergebäudes mit den beiden Osttürmen (Chortürmen); im Vordergrund ist auf den Bildern z. T. die Valentinskapelle zu erkennen.

Bilder oben: Strebewerk mit Fialen (Türme auf den Strebepfeilern); alle konstruktiven Elemente sind im Stil der Gotik verziert; so tragen die Fialen Kreuzblumen, die Strebebögen Krabben; das Strebewerk ist mit Blendmaßwerk verziert. Wasserspeier leiten das Regenwasser vom Gebäude ab, ein Fries aus Akanthusblättern und eine Maßwerk-Brüstung schließen die Seitenwand der Seitenschiffe nach oben hin ab.

Bilder oben: reiche gotische Ornamentik an Turm und Chor.

Bilder oben: Details von Westfassade, Turm und Eingangsportal des Münsters.

Bild oben: Blick vom Münsterturm auf die Chortürme; der Blick wird durch das Sicherheitsnetz etwas getrübt, das wegen Restaurationsarbeiten gerade aufgespannt ist.

Bilder oben: ursprünglich rückte die umgebende Bebauung bis an die Außenmauern des Ulmer Münsters heran, so das Barfüßer-Kloster, welches erst im Zuge der Fertigstellung des Bauwerkes im 19. Jahrhundert (1880) abgerissen wurde; nach dem Zweiten Weltkrieg erstreckten sich einstöckige Ladengeschäfte entland der Nord- und Südseite des Münsters (Münsterbasar); die als provisorisch gedachten Gebäude wurden in den 1990er Jahren abgerissen; an der Nordseite wurden sie teilweise neu erbaut, außerdem befindet sich hier jetzt der Neubau der Münsterbauhütte. Die Südflanke des Münsters blieb frei. Vor dem Münster war bis Ende der 1980er Jahre ein Autoparkplatz; 1986 gewann der amerikanische Architekt Richard Meier den Wettbewerb um die Bebauung des Münstervorplatzes. Die dort befindliche barackenähnliche Touristen-Information wurde ersetzt durch das ganz in Weiß erstrahlende Stadthaus, welches typische Designelemente des Architekten aufweist und 1993 fertiggestellt wurde.

Bilder oben: die neue Münsterbauhütte an der Nordseite des Ulmer Münsters.

Bilder oben: Kunst am Bau: eine Kunst für sich ist wohl der Gerüstbau an einem Bauwerk wie dem Ulmer Münster.

Bilder oben: in der Adventszeit findet auf dem Münsterplatz mit dem Ulmer Münster als Kulisse ein Weihnachtsmarkt statt; die Verkaufsstände und die Randbebauung des Platzes sowie das Münster lassen sich am besten überblicken von der Dachterrasse des Ulmer Stadthauses aus.

Ulmer von oben – Blick vom Münsterturm

Je nach Bautätigkeit der Münsterbauhütte an der Bausubstanz des Münsters kann der Turm gelegentlich einige Monate oder Jahre lang nicht bis zur Spitze erstiegen werden. Eine erste Aussichtsmöglichkeit ergibt sich auf Höhe des Geläuts in etwa 70 Metern Höhe. Insgesamt muss man 768 Stufen ersteigen, bis man es zur Spitze des Münsterturms geschafft hat.

Bilder oben: Blick vom Münsterturm nach Westen, auf die Häuserzeile am westlichen Münsterplatz und auf das Stadthaus von Richard Meier.

Bilder oben: Blick vom Münsterturm nach Westen ins Blautal; weitere Fotos: der „Neue Bau“ unweit des Münsterplatzes wurde im Stil der Renaissance zwischen 1584 und 1593 vor allem als städtisches Lagerhaus errichtet; hier wurden Getreide, Salz und Wein gelagert; der Bau enthielt aber auch repräsentative Räume, in denen Versammlungen, etwa des Rates, stattfinden konnten. Der fünfeckige Backsteinbau wurde 1924 bei einem Brand stark beschädigt, anschließend aber etwas verändert wieder aufgebaut; jetzt zog hier die Württembergische Polizeidirektion ein. Auch im Zweiten Weltkrieg wurde das Bauwerk beschädigt, nach dem Krieg aber wieder hergestellt; es wird auch jetzt wieder von der Polizeidirektion genutzt.

Das Ulmer Justizgebäude

Auf der Website des Landgerichts Ulm kann man zu dem Gebäude das Folgende lesen: „Das Justizgebäude Ulm wurde von 1894 bis 1898 im Stile italienischer Renaissance auf Grund der Pläne der Architekten von Bok und von Sauter auf einem Teil der früher an dieser Stelle verlaufenden Stadtmauer erbaut. Das Gebäude ist in Sandstein ausgeführt und mit einem steilen Schieferdach gedeckt.

(…)

Die beiden die Freitreppe flankierenden Löwen wurden von Georg Emil Rheineck geschaffen. Von Hofbildhauer Karl Federlin aus Ulm stammen die beiden Figuren am Haupteingang, Themis und Dike, die die schützende und strafende Gerechtigkeit versinnbildlichen. Auf der Attika stehen sechs von den Bildhauern Donndorf und Bausch geschaffene Statuen, die Tugenden Gottesfurcht, Standhaftigkeit, Friedfertigkeit, Wahrhaftigkeit, Weisheit und Besonnenheit.“

Bilder oben: das Ende des 19. Jahrhunderts im Renaissance-Stil erbaute Justizgebäude.

Bilder oben: zwei Löwen flankieren die Treppe am Hauptportal; die zwei Figuren am Haupteingang symbolisieren das Wirken der Justiz.

Bilder oben: während der NS-Diktatur war das Gebäude Sitz des sogenannten „Erbgesundheitsgerichtes“; von hier gingen Euthanasieurteile aus; das Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg (wo während der NS-Zeit ein Konzentrationslager untergebracht war) hat in Zusammenarbeit mit Stadt, Land und Landgericht sowie dem Ulmer Stadtarchiv am Gebäude im Herbst 2019 ein „Erinnerungszeichen“ anbringen lassen, ein Mahnmal mit Informationstisch über die Ulmer Opfer von Zwangssterilisation und Euthanasie.

Neuere Stadtgeschichte Ulms – Zweiter Weltkrieg, Wiederaufbau und Entwicklung zur „Wissenschaftsstadt“

Im 20. Jahrhundert litt Ulm zunächst unter den (wirtschaftlichen) Auswirkungen des Ersten Weltkriegs und durch die Weltwirtschaftskrise. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es einen großen Nachholbedarf im Wohnungsbau; neue Wohngebiete wurden am Galgenberg, am Kuhberg und am Michelsberg erschlossen. In 1926 wurde zunächst Grimmelfingen eingemeindet, ein Jahr später Wiblingen.

Am gravierendsten in der Geschichte der städtebaulichen Entwicklung Ulms haben sich die Folgen der Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg erwiesen. Besonders ein Großangriff im Dezember 1944 führte dazu, dass gegen Kriegsende über 80 Prozent aller Gebäude in der Altstadt zerstört waren.

Der Enttrümmerung folgte nach dem Krieg der Wiederaufbau; hauptsächlich wurden Gebäude im Stil der 1950er und 1960er Jahre errichtet; nur wenige historische Gebäude wurden rekonstruiert. Oberste Priorität beim Wiederaufbau hatte die Wiederherstellung der Brückenverbindungen über die Donau und der sonstigen Verkehrswege (Straßenbahnlinien, Linien für Oberleitungsbusse) sowie der Wohnungsbau (z. B. Wohnhochhäuser am Eselsberg); auch neue Industriegebiete wurden angelegt (Donautal).

Die Neue Straße wurde als breite „Stadtautobahn“ angelegt; die Herstellung einer „autogerechten“ Stadt erforderte sogar den Abriss mancher Gebäude, welche die Angriffe überlebt hatten. Erst mit dem Bau der „Neuen Mitte“ in jüngster Zeit (erste Planungen mit Bürgerbeteilung ab 1993 bis zur Fertigstellung in 2006) wurden die Bausünden der Nachkriegszeit wieder korrigiert.

Im Bildungsbereich sind die Einrichtung und der Bau der HfG 1953 (Hochschule für Gestaltung am Kuhberg), einer Fachhochschule (1960) sowie die Gründung einer Universität (1967) auf dem Eselsberg zu nennen. Dort entstand in der Folgezeit die „Wissenschaftsstadt Ulm“ mit namhaften Forschungseinrichtungen der Industrie oder von Forschungsgesellschaften (Helmholtz-Institut, ZSW – Zentrum für Solar- und Wasserstoff-Forschung) usw.

1969 wurde das neue Gebäude für das Ulmer Theater fertiggestellt; geplant hatte es der Ulmer Architekt Fritz Schäfer.

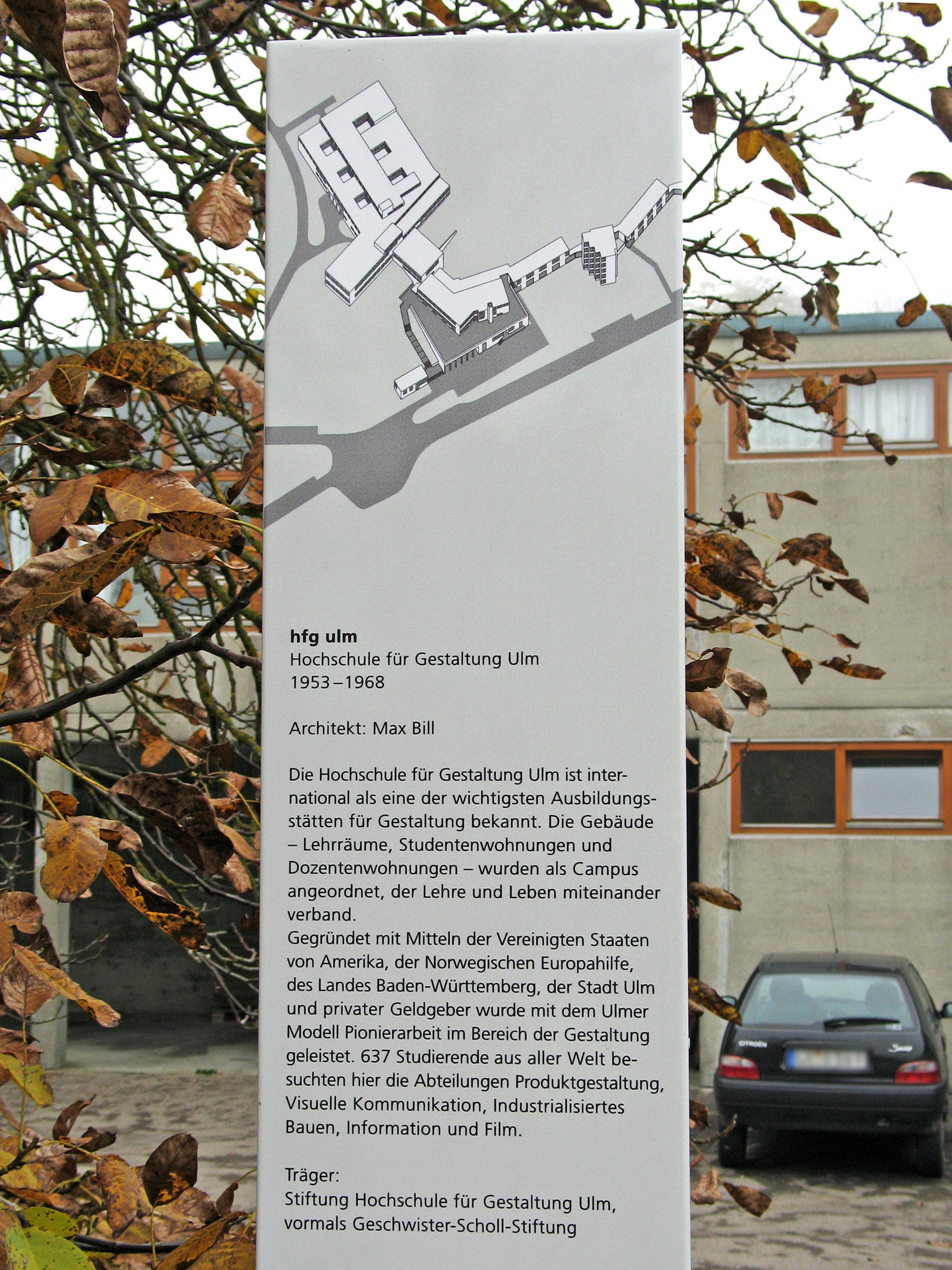

Die Ulmer Hochschule für Gestaltung (HfG)

Nachdem Inge Scholl bereits ein Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg die Ulmer Volkshochschule gegründet hatte, arbeitete sie mit Otl Aicher (den sie 1952 heiratete) und dem schweizerischen Künstler, Architekten und Bauhaus-Schüler Max Bill ab 1951 an den Planungen zur Gründung einer Hochschule für Gestaltung.

1953 wurde diese eröffnet, Max Bill hatte die Gebäude der Hochschule entworfen. Zum Lehrkörper gehörten zu Beginn Josef Albers, Johannes Itten, Walter Peterhans und Helene Nonné-Schmidt, die schon am Weimarer und später am Dessauer Bauhaus gelehrt hatten. Erster Rektor war (bis 1956) Max Bill.

Zum Bild: die Gebäude der HfG passen sich perfekt in die Topografie des Standortes ein.

Zum Lehrangebot der Hochschule kann man auf der Website der HfG das Folgende lesen:

„Das Ausbildungskonzept steht unter dem übergreifenden Vorzeichen, wissenschaftlich-technische sowie künstlerisch-gestalterische Fähigkeiten und Kenntnisse mit dem Bewusstsein gesellschaftspolitischer Verantwortung und Bildung zu verbinden. Fünf Fachrichtungen werden angeboten: Information, Visuelle Gestaltung (später Visuelle Kommunikation), Produktgestaltung sowie Industrialisiertes Bauen.“

Der Fachbereich Film wurde später aus der HfG ausgegliedert.

Zwischen den Unterstützern der verschiedenen Richtungen, nach denen die Lehre ausgerichtet sein sollte, gab es später Streit und Max Bill legte sein Rektoramt nieder. Die Hochschule existierte nur bis 1968. Dann war der Träger der Hochschule, die Geschwister-Scholl-Stiftung, aus finanziellen Gründen (nach Einstellung der Förderung durch das Land Baden-Württemberg) genötigt, den Betrieb einzustellen.

Das Wirken der HfG muss trotz ihrer kurzen Existenz als hoch eingeschätzt werden, was ihren Einfluss auf modernes (Industrie-)Design und Gestaltung anbelangt; Otl Aicher gestaltete auch das Erscheinungsbild der Olympischen Spiele 1972 in München; seine von ihm damals entworfenen Piktogramme sind heute aus dem öffentlichen Leben gar nicht mehr wegzudenken.

Zum Bild: auf dem Hochschulgelände ist eine Info-Stele aufgestellt, die über die Entstehungsgeschichte der HfG informiert.

Für die an der HfG Lehrenden und Studierenden spielte die Architektur der Lehr-, Gemeinschafts- und Wohngebäude eine zentrale Rolle; auch hier wirkten die Bauten (wie bei einer Schule) als „dritter Pädagoge“.

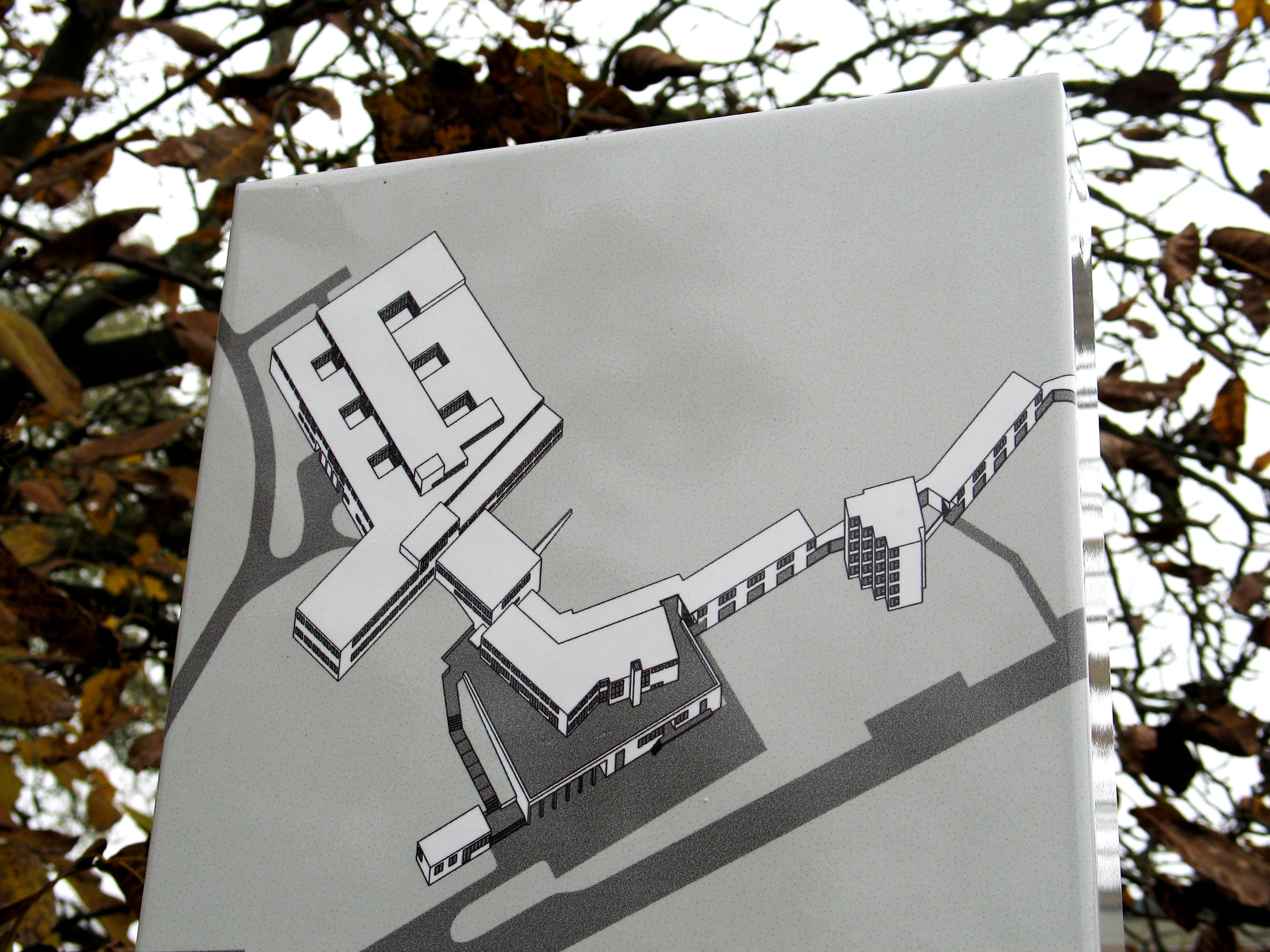

Zu der Architektur der Gebäude kann man auf der HfG-Website das Folgende lesen: „Der Gebäudekomplex der von 1953 bis 1968 existenten Hochschule für Gestaltung auf dem Oberen Kuhberg in Ulm zählt zu den bedeutendsten baulichen Manifestationen in der jungen Bundesrepublik und ist ein exponiertes Beispiel für »Konkrete Architektur«. Entworfen von dem Schweizer Architekten, Künstler und Gestalter Max Bill, der Bauhaus-Schüler und späterer Gründungsrektor der HfG war, ist er zugleich dessen architektonisches Hauptwerk. Seit 1979 ist die Gesamtanlage als ein Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung ausgewiesen.“

Zum Bild: Lageplan der Gebäude der HfG.

Bild oben: Außenfassade des Lehrgebäudes.

Seit 1986 ist die Stiftung Hochschule für Gestaltung Nachfolgerin der Geschwister-Scholl-Stiftung. Sie ist auch zum Gebäudeerhalt verpflichtet. Die Gebäude der HfG waren lange Zeit an die Uni Ulm vermietet; zwischen 2012 und 2015 erfolgte eine Generalsanierung/-Renovierung (durch das Ulmer Architekturbüro hochstrasser. gesellschaft für architektur mbh). Heute gibt es für die Gebäulichkeiten ein eigenes Nutzungskonzept; der jetzt als „Zentrum für Gestaltung“ bezeichnete Gebäudekomplex beherbergt als Abteilung des Museums Ulm das HfG-Archiv. Die ehemalige Mensa, die Hörsäle und die Erschließungsflächen werden heute für Veranstaltungen aller Art genutzt und manche Räume werden auch an Firmen im Designbereich als Büros vermietet.

Bilder oben: Lehrgebäude der Ulmer Hochschule für Gestaltung (HfG); heute: „Zentrum für Gestaltung“.

Bilder oben: Zugang zum Campus: das Hausmeistergebäude.

Bilder oben: wie beim Bauhaus in Dessau gibt es auch an der HfG Wohngebäude für das Lehrpersonal (Dozentenhäuser). Zweites Bild: die charakteristischen Fenster in den Lehrgebäuden der HfG.

Bilder oben: Wohnturm der HfG; nach dem Ende des Lehrbetriebes an der HfG waren die Gebäude an die Uni Ulm vermietet und im Wohnturm waren Studentenwohnungen untergebracht.

Bilder oben: auch die Atelier-Wohnungen waren in der Nachnutzung ein Studentenwohnheim der Universität Ulm; jede Maisonette-Wohnung wird über einen Eingang im Arkadengang (als Zweispänner) erschlossen; die Wohnungen bestehen aus einem Raum, der sich aber über zwei Etagen erstreckt; auf Höhe der Arkade ist der Arbeits- und Küchenbereich mit großem Fenster ins Grüne; geht man in der Wohnung eine Treppe nach oben, kommt man zum Wohn- und Schlafbereich.

Bilder oben: Flure im Hauptgebäude der HfG; hier ist heute u.a. das HfG-Archiv untergebracht. Hier gibt es auch Ausstellungsräume; die Dauerausstellung stellt die gesamte Geschichte der HfG dar; Wechselausstellungen greifen unterschiedliche Themen auf. Etliche Firmen / Agenturen aus dem Kreativbereich haben im Haus Räume gemietet. Letzte beide Bilder: die Mensa der HfG.

Der Neubau für das Ulmer Theater (1969)

Seit Beginn des 16. Jahrhunderts wird in Ulm Theater gespielt; das Ulmer Theater gehört damit zu den ältesten Stadt-Theatern. Ende des 18. Jahrhunderts wurde an Stelle des ehemaligen Kutschenhauses ein Theatergebäude errichtet, welches – mit verschiedenen Umbauten im Laufe der Zeit – bis zum Zweiten Weltkrieg genutzt wurde. Bei den Bombardements im Dezember 1944 wurde auch dieses Gebäude zerstört. Nach dem Krieg kam das Ensemble in einem provisorium (der Sporthalle einer Schule) unter. Und da Provisorien bekanntermaßen sehr langlebig sein könnten, blieb dies die Spielstätte des Ulmer Theaters bis zur Fertigstellung des Neubaus am der Olgastraße 1969.

Bild oben: Das Gebäude des Ulmer Theaters, das alle Sparten (Schauspiel, Oper, Operette, Musical, Ballett) abdeckt; auch Konzerte können in den multifunktionalen Räumlichkeiten stattfinden.

Zum aktuellen Theatergebäude kann man auf der Website des Ulmer Theaters das Folgende lesen:

„Die moderne Stadt erhielt einen wichtigen äußeren Markierungspunkt, als im Herbst 1969 der Theaterneubau (errichtet nach den Plänen und unter der Leitung des Ulmer Architekten Fritz Schäfer) an der Olgastraße mit 817 Sitzplätzen vor der Hauptbühne und bis zu 200 Sitzplätzen im Untergeschoss Studiotheater Podium eröffnet werden konnte.

Das vor mehr als 200 Jahren eröffnete Stadttheater mit kontinuierlicher Spieltradition präsentiert sich in seiner heutigen Bauform als Sechseck-Raumgefüge, ein für Schauspiel, Oper, Operette, Musical, Ballett, Konzerte und unterschiedliche, auch experimentelle Theaterformen besonders variables Haus in dieser Größenordnung.

Zu Beginn der Spielzeit 2006/07 wurde das Haus von „Ulmer Theater“ in „Theater Ulm“ umbenannt. Seit 2008 und in den acht Folgejahren werden jeweils in der Sommerpause Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten vorgenommen, die neben der Beseitigung baulicher Mängel auch die Technik auf den neuesten Stand bringen werden. In der Theaterdebatte, die im Gemeinderat im Sommer 2010 geführt wurde, hat sich die Politik trotzt schwieriger finanzieller Zeiten einhellig zum Fortbestand des Theaters Ulm als Dreisparten-Haus ausgesprochen.“

Bilder oben: das 1969 fertiggestellte Theaterhaus wurde immer wieder saniert und renoviert.

Bilder oben:eine tanzende Figur auf dem Dach des Eingangsbereichs deutet auf die verschiedenen Nutzungen des Gebäudes hin.

Das Stadthaus am Münsterplatz (1993)

Mit der Situation, dass vor dem Münster vor allem Autos parken, musste man sich bis in die 1980er Jahre hinein abfinden. Eine Dauerlösung war das aber nicht. Die Findung einer ansprechenden baulichen Alternative zog sich über viele Jahre hin; es wurden Bürgerbefragungen durchgeführt und Architekturwettbewerbe veranstaltet.

1986 gewann Richard Meier schließlich einen Wettbewerb mit seinem Vorschlag eines Gebäudes, das mehrere Nutzungen in sich vereinigen sollte: Bürgerforum, Ausstellungshaus, Tourismusinformation und Veranstaltungsort für Vorträge oder Konzerte; auch ein Café-Restaurant war vorgesehen. Die Form des Gebäudes war aber sehr umstritten.1993 konnte das multifunktionale Gebäude eröffnet werden. Mittlerweile haben sich die Ulmer wohl mit dem modernen Gegenstück zum Münster abgefunden oder es sogar lieben gelernt. Jedenfalls wurde das Bauwerk 2019 unter Denkmalschutz gestellt.

Auf der Website des Architekten Richard Meier (meier partners) kann man zu dem Gebäude das Folgende lesen: „Designed to introduce important new civic functions into the primarily commercial Münsterplatz, the dynamic new building houses a visitors’ center, a ticket office, and a café terrace on the ground floor, combining these programs with a top-lit, multilevel gallery space-cum-lecture hall on the floors above.“

Zum Bild: der Münsterturm überragt das Ulmer Stadthaus, das der amerikanische Architekt Richard Meier hier 1993 fertiggestellt hat.

Fortsetzung des Zitats: „The building offers a powerful focal point to visitors entering the square along the main axes of pedestrian access, which flow from the west and southwest. Once visitors arrive at the building, an asymmetrical stair and a freestanding elevator afford access from the ground floor to the lecture hall and exhibition spaces above, while a bridge at the upper level links the restaurant to both the entry foyer on the ground floor and the exhibition spaces above. All of the building’s interior spaces have been designed to provide framed views of the cathedral and the square. The northwest perimeter of the square is planted with sycamore trees to create an intimate pedestrian scale along the commercial frontage.“ (…).

Bild oben: wie dramatisch der Eingriff in das Stadtbild durch den Bau des Stadthauses war, kann man anhand dieses Bildes von 1977 ermessen: der Platz vor dem Münster diente als Parkplatz und nur am südlichen Rand befand sich ein langgestreckter eingeschossiger Pavillon.

Bild oben: Blick vom Münsterturm auf das Stadthaus von Richard Meier. Foto (©) : M. Neumann (Stuttgart), 2008.

Bilder oben: das Gebäude setzt sich aus einfachen geometrischen Körpern zusammen: Quader, Dreieckssäule, Zylinder…. Die Außembegrenzung des Zylinders ist mehrfach durchbrochen; besonders der kreisförmige Säulengang, der sich im Untergeschoss ergibt, öffnet das Haus zum Münsterplatz hin und lädt Besucher/innen mit dieser Geste förmlich ein.

Bilder oben: der weiße Baukörper des Ulmer Stadthauses vor dem spätgotischen Turm des Münsters.

Bilder oben: Gebäudedetails: in den oberen Etagen öffnet sich die Außenhaut des Gebäudes immer wieder für Galerien; der zylindrische Baukörper wird von einem dreigliedrigen Sheddach gekrönt, welches Licht in das oberste Stockwerk lässt.

Bilder oben: das Ulmer Stadthaus auf dem Münsterplatz.

Bilder oben: im Stadthaus ist auch ein Café mit Außenterrasse untergebracht.

Bilder oben: Gebäudedetails.

Bild oben: nach dem Willen des Architekten Richard Meier sollte das Ulmer Stadthaus ein den Bürgern gegenüber offenes und freundliches Haus sein. Für den Besuch von Ausstellungen wird daher auch nie eine Eintrittsgebühr verlangt.

Der „Kristall“ – mutige Bibliotheksarchitektur von Gottfried Böhm

Ende der 1990er Jahre war der Medienbestand der Ulmer Stadtbibliothek so weit angewachsen, dass im bestehenden Bibliotheksgebäude, dem Schwörhaus, nur ein Bruchteil der Bücher im Freihandbereich den Nutzern/innen direkt verfügbar gemacht werden konnte. Daher veranstaltete die Stadt Ulm 1998 einen Architekturwettbewerb für ein neues Bibliotheksgebäude, das auf einer (durch die Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg entstandenen) Freifläche direkt neben dem Rathaus, welche bisher als Autoparkplatz genutzt wurde, entstehen sollte.

Nach Änderung seines Ursprungsentwurfes erhielt schließlich Gottfried Böhm den Auftrag, die neue Zentralbibliothek zu errichten. 2004 konnte der Neubau bezogen werden. Auf einer quadratischen Grundfläche mit knapp 30 Metern Kantenlänge ist ein ganz besonderes Bauwerk entstanden; die ersten Obergeschosse kragen zunächst stufenförmig immer weiter aus um dann in Form einer quadratischen Pyramide steil zur Spitze zuzulaufen. Die komplette Außenhülle des Hauses ist aus Glas; durch die Ausführung in Sonnenschutzverglasung und durch eine Doppelfassadenkonstruktion mit zwischenliegenden Sonnenschutzeinrichtungen sowie durch eine ausgeklügelte Lüftungstechnik und eine Bauteilaktivierung zur Klimatisierung kann auch an heißen Sommertagen eine erträgliche Temperatur eingehalten werden.

Zum Bild: wie historische Fachwerkhäuser kragt auch das neue Bibliotheksgebäude von Gottfried Böhm im ersten und zweiten Obergeschoss zunächst aus, bevor der obere Gebäudeteil dann die Form einer steilen quadratischen Pyramide annimmt.

Die Erschließung der oberen Etagen geschieht über eine Aufzugsanlage, um die sich eine doppelläufige Windeltreppe schlingt. Der Haupteingang befindet sich im Osten direkt am Marktplatz hinter dem historischen Rathaus; einen weiteren Zugang gibt es im Untergeschoss auf der gegenüberliegenden Seite, den man über eine amphitheaterförmige halbrunde Treppe erreicht.

Form und Materialität der neuen Ulmer Zentralbibliothek waren und sind bei der Ulmer Bürgerschaft nicht unumstritten; werden die positiven Aspekte des Gebäudes thematisiert, ist oft von einem „Kristall“ in der historischen Stadtmitte die Rede.

Bilder oben: als Solitär steht das Gebäude der neuen Ulmer Zentralbibiothek in unmittelbarer Nachbarschaft des Rathauses.

Bilder oben: in der Glasfassade des Bibliotheksgebäudes spiegeln sich die Häuser der Umgebung.

Bilder oben: beim Gang durch die Altstadtgassen ein unerwarteter Anblick…

Bilder oben: der Platz südlich des Bibliotheksgebäudes dient benachbarten Gastronomiebetrieben als Außenterrasse.

Bilder oben: Reflexion und Transparenz: in der teilweise mit horizontalen Streifen bedruckten Glasfassade der Bibliothek spiegelt sich das historische Rathaus; außerdem kann man von außen schon den Buchbestand im Inneren sehen.

Bilder oben: das steile Pyramidendach mit Sonnenschutz und Lüftungsklappen.

Bilder oben: hinter den Gebäuden der Ulmer „Neuen Mitte“ erhebt sich der Turm des Münsters.

Bilder oben: der Haupteingang zur Bibliothek am Marktplatz.

Bilder oben: auf der dem Marktplatz entgegengesetzten Seite gibt es einen weiteren Eingang zur Bibliothek im Untergeschoss, der über eine amphitheaterförmig geformte Treppe erreicht werden kann.

Bilder oben: der zentral gelegene Aufzugsschacht mit Wendeltreppen; Bibliotheknutzer in einer der oberen Etagen.

Bild oben: von den oberen Stockwerken der Bibliothek kann man die Südseite des Münsters sehen.

Bild oben: die Blätter einer Zimmerpalme in der Ulmer Zentralbibliothek und das Druckmuster auf der Glasfassade überschneiden sich.

„Neue Mitte“ statt Neue Straße – ein Stadtreparaturprojekt

Auf der Website des Architekten Stephan Braunfels (Stepahn Braunfels Architekten, SBA, Berlin) kann man zu dem Stadtbauprojekt das Folgende lesen: „Die Neue Mitte Ulm: ein selten gewordenes Beispiel dafür, wie zerstörte Stadtzentren nicht nur mit historisierenden Rekonstruktionen gerettet werden können, sondern mit dezidiert moderner Architektur.“

Die Planungen an der Umgestaltung der Ulmer „Stadtautobahn“ Neue Straße begannen 1990. Mit dieser vierspurigen Straße wurde beim Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg eine Verkehrsschneise in die Ulmer Innenstadt geschlagen. Mit der Schaffung der „Neuen Mitte“ wurde diese „Bausünde“ der unmittelbaren Nachkriegszeit, als es um die Anlage einer „autogerechten Stadt“ ging, wieder behoben. Seit 2007 sind die Autos nun auf zwei recht schmale und geschwindigkeitsbeschränkte Fahrspuren verbannt, der stehende Verkehr kommt in einer gestalterisch außergewöhnlichen Tiefgarage unter, die als „schönste Parkgarage Europas“ eingestuft wird (Scherr+Klimke, Ulm, hochtrasser architekten, Neu-Ulm).

Bild oben: die Tiefgarage in Ulms „Neuer Mitte“. Quasi auf dem „roten Teppich“, gesäumt von einer Säulenreihe aus Rundstützen, bewegt man sich durch den langgestreckten Bau zu seinem abgestellten Fahrzeug.

2003 konnte Stephan Braunfels einen Architekturwettbewerb für die westliche Bebauung der „Neuen Mitte“ für sich entscheiden; sie besteht aus zwei Gebäuden auf jeweils dreieckigem Grundriss: dem Sparkassengebäude einerseits und dem Kaufhaus „Münstertor“ andererseits; beide Bauten zeigen ein voll verglastes Erdgeschoss, auf dem die oberen Stockwerke mit einer Sichtbetonfassade ruhen. Der Münchner Architekt Wolfram Wöhr baute im Auftrag des Unternehmers und Kunstfreundes Siegfried Weishaupt die „Kunsthalle Weishaupt“. Zwischen ihr und den Gebäuden im Westen entstand ein neuer Platz, der nach Hans und Sophie Scholl benannt wurde.

Bild oben: Blick durch die Drehtür der Kunsthalle Weishaupt auf den Hans-und-Sophie-Scholl-Platz und die westlichen Gebäude von Ulms „Neuer Mitte“.

Bild oben: Blick vom Stadthaus auf die Baustelle der Gebäude von Stephan Braunfels für die „Neue Mitte“ Ulms (Herbst 2005).

Bilder oben: die neuen Gebäude „Münstertor“ und „Rathausarkaden“ der „Neuen Mitte“; letztes Bild: Blick vom Hans-und-Sophie-Scholl-Platz durch die nördliche Häuserzeile zum Münster.

Bilder oben: Ladengeschäfte in den „Rathausarkaden“.

Im Süden grenzt das historische Rathaus an die „Neue Mitte“, gegenüber der „Kunsthalle Weishaupt“ reihen sich die Gebäude des Ulmer Stadtmuseums und im Norden sticht das neue Doppelgiebelhaus von Architekt Herbert Schaudt aus der Häuserzeile heraus mit seiner Fassade aus weinroten Lamellen; hier ist die Museumsgesellschaft untergekommen. Das fünfstöckige Gebäude ersetzt einen Nachkriegsbau aus den 1950er Jahren; mit dem Neubau wurde die Bauhöhe und die Dachlandschaft der gieblständigen Häuserzeile wieder vereinheitlicht.

Bild oben: das Doppelgiebelhaus von Architekt Herbert Schaudt für die Ulmer Museumsgesellschaft; rechts im Bild das Kunstmuseum „Kunsthalle Weishaupt“.

Bilder oben: der neu entstandene Hans-und-Sophie-Scholl-Platz in der Ulmer „Neuen Mitte“ wird im Süden begrenzt vom Rathaus, im Norden von einer Häuserzeile mit dem neuen Doppelgiebelhaus für die Ulmer Museumsgesellschaft, im Westen von den Gebäuden „Münstertor“ und „Rathausarkaden“ von Architekt Stephan Braunfels und schließlich im Osten vom Museumsgebäude der „Kunsthalle Weishaupt“ von Architekt Wolfram Wöhr.

Bilder oben: Das Haus der Ulmer Museumsgesellschaft mit vorgehängter Metall-Lamellen-Fassade.

Bilder oben: an der Neuen Straße am Eingang zur „Neuen Mitte“ Ulms hat das Architekturbüro Lederer Ragnarsdóttir Oei (LRO) 2007 ein Verwaltungsgebäude für die Ulmer Sparkasse fertiggestellt („Haus der Immobilie“); das Mauerwerk des Gebäudes besteht aus Backsteinen, die beim Abbruch von Mauerstrukturen am Bauplatz gewonnen wurden. Die Fensterbänder sind gefaltet, so dass eine größere Fassadentiefe entsteht. Durch die hochglänzende Edelstahl-Oberfläche spiegeln sich umgebende Gebäude, etwa der „Neue Bau“ aus dem 16. Jahrhundert auf den die Architekten bei der Verwendung von (alten) Backsteinen Bezug genommen haben.

Bilder oben: die der Neuen Straße abgewandte Seite des Gebäudes mit der Brücke zum benachbarten Bankgebäude.

Bilder oben: das Haus der Immobilie mit den gefalteten Fensterbändern; über eine Brücke verbunden: das benachbarte Bankgebäude.

Bilder oben: die Fensterbänder.

Bilder oben: vom Büro Lederer Ragnarsdóttir Oei oft benutzte Formen: bullaugenartige Rundfenster.

Der „Schneider von Ulm“ erhält ein Denkmal

Albrecht Ludwig Berblinger (1770-1829) war in Ulm Schneider und Flugpionier; er entwickelte ein Gleitfluggerät, mit dem er am Michelberg Flugversuche unternahm. 1811 sollte er sein Fluggefährt einer größeren Öffentlichkeit (und dem König) demonstrieren. Der Flugversuch fand an der Adlerbastei statt, wo er ein Gerüst errichtete, um auf die nötige Abflughöhe zu kommen. Leider spielte das Wetter nicht mit und weil er sich trotzdem gedrängt fühlte, die Wartenden nicht zu enttäuschen, startete er einen Flugversuch, der aber scheitern musste. Er stürzte in die Donau und sein Ruf war ruiniert. Zum 250. Jahrtag seiner Geburt wurde an der Adlerbastei am historischen Absprungort in 2020 ein 20 Meter hoher, leicht geneigter Turm mit Spindeltreppe errichtet; die Plattform befindet sich in 14 Metern Höhe, 20 Meter über dem Wasser der Donau. Damit befindet man sich hier in genau der Höhe, aus welcher Albrecht Berblinger bei seiner Flugvorführung absprang. Die Stufen der Treppe sind in Form und Farbgebung an den Flugapparat des „Schneiders von Ulm“ angelehnt.

Bilder oben: in Erinnerung an Albrecht Ludwig Berblinger, den „Schneider von Ulm“ steht seit Anfang 2020 an der Adlerbastei am Donau-Ufer dieser 20 Meter hohe Turm. Die Plattform in 14 Metern Höhe führt die Besucher/innen auf die Absprunghöhe von Berblingers Flugversuch.

Bilder oben: Stufenform und Farbgebung der Treppe des „Berblinger-Turms“ nehmen Bezug auf den historischen Flugapparat. Der Berblinger-Turm befindet sich an der Adlerbastei, direkt am Ufer der Donau; im Hintergrund ist das Ulmer Kongress-Zentrum zu sehen.

Das Ulmer Fischer- und Gerber-Viertel

Auf der Tourismus-Seite der Website der Stadt Ulm kann man zu dem historischen Stadtviertel an Blau und Donau das Folgende lesen: „Nirgendwo vergisst man die Gegenwart so schön wie bei einem Spaziergang durch das Ulmer Fischerviertel. Wenige Schritte südlich der modernen Stadtmitte beginnt seine verwunschene Welt, in der Fachwerkhäuser vom Wasser umspielt werden. Glitzerndes Blau, tropfende Mühlräder, Spatzengezwitscher. Die Gassen verlaufen bis zu den Toren der Stadtmauer, wo sich der herrliche Blick auf die Donau eröffnet. All das macht das einstige Handwerkerquartier nach dem Münster zur beliebtesten Sehenswürdigkeit.

Zwei Flussarme der Blau durchfließen das Viertel und münden schließlich in die Donau. Viele der malerischen Gebäude aus dem 15. bis 17. Jahrhundert stehen mit einem Teil ihres Fundaments direkt im Wasser. Weil der weiche Untergrund nachgab, senkten sie sich im Lauf der Zeit ab. Diese Schieflage verleiht dem Fischerviertel seinen typischen Charme.

Die Fischer siedelten sich im Mittelalter auf dem Gelände an. Sie fuhren mit kleinen Booten auf die Donau hinaus und kehrten mit frischem Fisch zurück. Später wurde der Schiffbau zu einem wichtigen Wirtschaftszweig. Es entstanden flache Holzboote mit kastenförmigen Aufbauten, die aufgrund ihrer Form als „Ulmer Schachteln“ bekannt wurden. Sie transportierten Menschen und Waren in die donauabwärts gelegenen Länder.

Auch wenn man meist vom Fischerviertel spricht, heißt das Gebiet korrekterweise „Fischer- und Gerberviertel“. Denn die Lage am fließenden Wasser war auch für die Gerber ideal. Ihre Häuser zeugen eindrucksvoll von der Herstellung des Leders. Auf Holzpfählen im seichten Wasser erheben sich Galerien (Balkone), auf denen die Tierhäute bearbeitet und zum Abtropfen aufgehängt wurden. Darüber hinaus hielt die Wasserkraft insgesamt sieben Mühlräder am Laufen.“ (…)

Bilder oben: Fachwerkhäuser im Fischer- und Gerberviertel.

Das Kornhaus

Wie das „Salzstadel“ (in dem heute das „Museum Brot und Kunst“ untergebracht ist, stammt auch das „Kornhaus“ aus dem 16. Jahrhundert; beide Gebäude wurde im Renaissance-Stil fast zeitgleich errichtet. Das Gebäude diente der Einlagerung von Getreide. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges wurde auch dieses Gebäude durch Bombardements stark zerstört, aber Anfang der 1960er Jahre wieder aufgebaut, im Inneren aber zum Veranstaltungsgebäude umgestaltet; in einem großen Saal kann man heute Konzertveranstaltungen besuchen.

Die Fassade scheint aus Natursteinen zu bestehen mit Rustica-Elementen im Erdgeschoss; das ist aber nur „aufgemalt“; die Bossierung ist in Sgraffito-Technik entstanden.

Bilder oben: im ehemaligen Getreidespeicher der Stadt, dem Kornhaus, kann man heute Konzerte besuchen.

Die Ulmer Volkshochschule im Einstein-Haus

Die Ulmer Volkshochschule (vh) wurde ein Jahr nach Kriegsende (1946) von Inge Scholl, der älteren Schwester von Sophie und Hans Scholl gegründet; Inge Scholl war die erste Leiterin der Ulmer Volkshochschule; Inge Scholl war später (1953) verheiratet mit Otl Aicher; auch er wirkte im Kuratorium der Institution mit. Otl Aicher, Inge Aicher-Scholl und der schweizerische Architekt und Künstler Max Bill, ein Bauhausschüler, gründeten in Ulm 1953 auch die Hochschule für Gestaltung (HfG).

Das aktuelle Gebäude (Einstein-Haus), in dem die Ulmer Volkshochschule untergebracht ist, befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kornhaus; es wurde 1968 erbaut und 2010 aufwändig renoviert und energetisch ertüchtigt. Mittlerweile steht das Haus unter Denkmalschutz.

Zur Architektur und Geschichte des Gebäudes kann man auf der Website www.moderne-regional.de das Folgende lesen: „(…) Es folgt den Prinzipien der Ulmer Hochschule für Gestaltung (HfG), mit der die vh, nicht zuletzt durch Inge Aicher-Scholl und Otl Aicher, eng verknüpft war. Geplant wurde das Haus vom Ulmer Büro Eychmüller, Sykora und Krauss. Der zur Stadt hin offene Stahlskelettbau steht, so die Presse, vor allem “für den demokratischen Aufbruch der Nachkriegszeit”. Die Innenräume sind vollständig mit Teppichboden ausgelegt, einem weichen Kontrast zu den Sichtbetonwänden und Wandmodulen. Besonders der “Club Orange” besticht durch die erhaltenen, orangene Eames-Möblierung. (…)“

Bilder oben: das Gebäude der Ulmer Volkshochschule. Zum Baustil des Gebäudes kann man auf der Website von baunetz-architekten.de (hochstrasser architekten) das Folgende lesen:

„das gebäude der ulmer volkshochschule, das einsteinhaus am kornhausplatz, wurde 1968 im stil des ulmer funktionalismus fertig gestellt. es bietet in den verschiedensten räumen platz für tagungen und konferenzen und in den großzügigen foyers platz für ausstellungen, präsentationen und feste. das gebäude spielte seit jeher eine tragende rolle für die ulmer gesellschaft. legendär wurde dabei der „club orange“ als größter veranstaltungsraum. das dreigeschossige gebäude ist durch splitlevelgeschosse mit offenem treppenraum und großen foyers sehr freizügig gestaltet. der hellbeige teppich, die weißen paneeldecken und die treppenelemente aus sichtbeton zeugen vom zeitlosen stil des ulmer funktionalismus. das minimalistische äußere mit weißen fassadenplatten, schwarzen sonnenschutzbügeln und kubischen formen ist typisch für diesen baustil. als wichtiger zeitzeuge dieses stils wurde das gebäude zwischenzeitlich zum denkmal ernannt. (…)“

Seit einer energetischen Sanierung in 2010 besteht die Fassade jetzt aus pulverbeschichteten Aluminium-Kassetten.

Das Congress Centrum Ulm (CCU)

Das Ulmer Kongresszentrum (Congress Centrum Ulm, CCU) ist mit einem Maritim-Hotel verbunden und liegt direkt an der Donau am Valckenburgufer unweit des neu errichteten Berblinger-Turms.

Das Kongresszentrum umfasst mehrere Veranstaltungssäle, darunter den Einsteinsaal mit 1500 Plätzen oder den Keplersaal mit über 300 Plätzen.

Bild oben: das Ulmer Kongresszentrum (CCU) mit angeschlossenem Hotel.

Bilder oben: die Gebäude des Congress Centrum Ulm mit Hotel-Hochhaus.

Bilder oben: Gebäudedetails: Kunst am Bau, gläserne Verbindungsstege, Versammlungssäle…

Die Heimstraße

Die Ulmer Heimstraße verläuft entlang der ehemaligen Stadtmauer außerhalb des damaligen befestigten Stadtgebiets. Die Straße wird auf der einen Seite gesäumt von villenartigen Bauten, die wohl vom Ende des 19. Jahrhunderts stammen. Auf der anderen Straßenseite ragt die Stadtmauer mit den darauf errichteten „Grabenhäuschen“ auf.

Bilder oben: Gebäude an der Ulmer Heimstraße mit üppiger Fassadengestaltung durch Erker, Balkone, Bossierungen, Fensterverdachungen und Figurenschmuck auf dem Abschlussgesims.

Brauerei und Gaststätte mit Geschichte: die „Drei Kannen“

Auf der Website der Gaststätte kann man zur Geschichte des Anwesens das Folgende lesen: „Mit dem historischen Brauhaus Drei Kannen lebt eine über Jahrhunderte gewachsene Gaststättentradition weiter. (…)

Erstmalig erbaut wurde dieses Gebäude im Jahr 1550 und wegen seines stattlichen Aussehens häufig „Schlößle“ genannt. Für die heutige Nutzung war das Jahr 1832 ein ganz entscheidendes.

Durch ein Dekret der Königlichen Regierung für den Donaukreis vom 14. Oktober 1831 wurde die „dingliche Gerechtigkeit“ zu einer Bierbrauerei erlassen. Ab dieser Zeit fand diese Braustätte und beliebte Einkehr einen regen Zuspruch bei der Ulmer Bevölkerung.

Der Grundstein, für den bis heute wohl schönsten Biergarten im Herzen von Ulm wurde 1912 gelegt. In diesem Jahr wurde der idyllische Innenhof mit der herrlichen, grün umrankten Laube errichtet. Übrigens ein Muss bei jeder Stadtführung. Selbst nach den Neubauaktivitäten wurde diese historische Laube mit liebevollem Aufwand erhalten.“

(…)

Zum Bild: Wappen der Gaststätte an der Fassade neben dem Eingangstor.

Bilder oben: die Gaststätte „Drei Kannen“ mit Laube im Innenhof.

Neue Architektur – Sporthalle für das Kepler- und das Humboldt-Gymnasium

Steht man vor dem 3-geschössigen Gebäude, kann man sich nicht so recht vorstellen, zu welchem Zweck es gebaut wurde; durch die verdrillten Aluminiumlamellen, welche die Fassade verkleiden, kann man aber ein bisschen Einblick ins Innere erhalten: hier haben h4a Gessert + Randecker Generalplaner GmbH 2015 für zwei in unmittelbarer Nachbarschaft befindliche Gymnasien eine dreifache Sporthalle errichtet, welche 2017 mit dem Hugo-Häring-Preis ausgezeichnet wurde.

Auf der Website www.baunetz-architekten.de heißt es zu dem Gebäude:

„Durch die repräsentative städtebauliche Anordnung bildet die Sporthalle einen Auftakt beziehungsweise Endpunkt im Schulareal. Die vertikal gegliederte, vorhangartige Fassadengestaltung aus Aluminiumlamellen inszeniert den Neubau eindrucksvoll im Stadtbild. Je nach Nutzung der Räumlichkeiten ist die Fassade von massiv und geschlossen bis leicht und offen ausgeführt. Gezielte Einblicke in den Sporthallenbereich schaffen Bezüge zum Innenraum und machen die Nutzung des Gebäudes transparent.“

Bilder oben: die neue Dreifach-Sporthalle von h4a architekten.

Bilder oben: im Atrium der Dreifachsporthalle hat der Künstler GOIN sein Werk „Wissen ist der Schlüssel zum Frieden“ installiert.

Kirchen in Ulm

Die katholische St. Georgskirche

Die Kirche St. Georg wurde 1904 von Max Meckel als katholische Garnisonskirche im neogotischen Stil erbaut. Später wurde sie Pfarrkirche. Das Gebäude wurde aus Backstein mit hellen Kalksteinelementen errichtet. Es handelt sich um eine dreischiffige Basilika. Auffallend ist der sehr breite Westturm mit den gotischen Schallfenstern für das Geläut; er wird gekrönt von einem 5-spitzigen kupfergedeckten Turmhelm.

Bilder oben: die Ulmer St. Georgs-Kirche; der breite Westturm besteht aus Backsteinmauerwerk und hellem Kalkstein.

Bilder oben: Turmuhr am Westturm zum Langhaus hin.

Bilder oben: Strebepfeiler, Gebäudedetails.

Bilder oben: direkt an die Kirche grenzt das Gemeindehaus der Kirchengemeinde St. Georg.

Bilder oben: die St. Georgs-Kirche mit Westturm; der Turm trägt einen fünfspitzigen Turmhelm.

Bilder oben: Details am Haupteingang am Westturm und Seiteneingang am Langhaus.

Bilder oben: der Innenraum der St. Georgskirche mit Kreuzrippengewölbe und Orgel.

Die evangelische Pauluskirche

Die Pauluskirche wurde zwischen 1908 und 1910 von Theodor Fischer (München) ebenfalls zunächst als Garnisonskirche erbaut. Das Jugendstilgebäude fällt vor allem durch seine beiden miteinander verbundenen Rundtürmen am Chor auf; zwischen ihnen verläuft eine Glocken-Arkade. Im Westen erhebt sich ebenfalls ein Rundturm aus Backstein und Beton; der Turm ist teilweise offen mit ionischen Säulen. Die Spannbetonbogen, welche das Dach im Inneren tragen, verlaufen an den Längswänden wie Strebepfeiler. Die Pauluskirche war das erste in Deutschland in Stahlbetonweise errichtete Kirchengebäude.

Bilder oben: die evangelische Pauluskirche; die beiden Rundtürme im osten sind durch eine Arkadengang verbunden; ein größerer Rundturm befindet sich an der Westfassade.

Bilder oben: der runde Westturm mit Jugendstilornamentik.

Bilder oben: Innenraum der Kirche mit den großen Stahlbetonbogen; die im Westen auf der Empore befindliche Orgel.

Die Dreifaltigkeitskirche

Die Dreifaltigkeitskirche wurde zwischen 1617 und 1621 erbaut; die Renaissance-Saalkirche mit gotischem Chor und Zwiebelturm brannte bei den Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg aus und wurde erst sehr viel später wieder in stark veränderter Form hergestellt; seit 1984 hat hier das „Haus der Begegnung“ der Evangelischen Kirchengemeinde seinen Sitz; im Haus finden Veranstaltungen verschiedener Art statt wie Konzerte oder Vorträge.

Bilder oben: die Dreifaltigkeitskirche in Ulm mit einer Brunnen-Figur des Hl. Petrus; erstes Bild: Spiegelung in der Fassade der Kunsthalle Weishaupt.

Die neue Ulmer Synagoge

An der Fassade der neuen Ulmer Synagoge ist eine Infotafel mit nachfolgendem Text angebracht: „Am 2. Dezember 2012 wurde die neue Ulmer Synagoge eingeweiht. Sie steht unweit des Standortes, wo die seit 1840 wieder in Ulm ansässige jüdische Gemeinde ihre Synagoge erbaut hatte. In der Pogromnacht vom 9. November 1938 wurde sie angezündet und im März 1939 abgebrochen.“

Auf der Website www.baunetz.de kann man zu dem Sakarlbau das Folgende lesen: „In Ulm wird am Sonntag der dritte neue Synagogenbau, der in Baden-Württemberg nach dem zweiten Weltkrieg entstanden ist, eröffnet. Der Neubau, vom Kölner Büro Kister Scheithauer Gross (KSG) entworfen, steht am Rande des Platzes am Weinhof, gegenüber der ehemaligen, während des Novemberprogroms 1938 zerstörten Synagoge. Der viergeschossige Gebäudekubus ist in der fertig gestellten Version kürzer als die in der 2010 aus dem Wettbewerb als Sieger hervorgegangenen Variante. Er misst nun 24 Meter in der Breite, 16 in der Tiefe und ist 17 Metern hoch.

(…)

Alle Nutzungen, Foyer, Synagoge, Mikwe, Versammlungssaal, Schul- und Verwaltungsräume sowie die Kindertagesstätte wurden in einem monolithischen Baukörper untergebracht. Die Räume sind orthogonal organisiert. Nur die Synagoge ist um die einzige freistehende Stütze des Gebäudes gedreht, ihre Achse verlagert sich in die Diagonale. Der Ausrichtung der Synagoge nach Südosten erklärt sich aus der Orientierung des Raumes in Richtung Jerusalem.

Durch diese diagonale Ausrichtung entsteht auch das vielleicht prägnanteste Element des Entwurfs, das Eckfenster, das mit dem Motiv des Davidsternes als Raumfachwerk spielt. Das „Jerusalemfenster“ illuminiert den Gebetsraum mit 600 kleinteiliegen Öffnungen. Der für die jüdisch-orthodoxe Gemeinde konzipierte Gebetsraum bietet – inklusive der 40 Sitze auf der Frauenempore – Platz für 125 Personen.“

Die Gestaltung der Südostecke wird auf der Website des Architekturbüros KSG so beschrieben: „Durch den diagonal ausgerichteten Sakralraum entsteht das Eckfenster, welches mit dem Motiv des Davidsternes als Raumfachwerk spielt. Anhand von über 600 einzelne Fenster ergibt sich in der Synagoge ein vielfach illuminierter Raum mit Schwerpunkt auf dem liturgischen Herzstück, dem Thoraschrein. Die perforierte Steinfassade umspielt innen den Schrein und bildet nach außen die Synagoge ab.“

Bild oben: der Neubau der Ulmer Synagoge befindet sich am Weinhof in Nachbarschaft zum Schwörhaus (links); im Hintergrund das Sparkassengebäude der Ulmer Neuen Mitte und dahinter der Turm des Ulmer Münsters.

Bilder oben: die neue Ulmer Synagoge steht auf dem Weinhof in direkter Nachbarschaft zum Schwörhaus; das Gebäude wurde vom Kölner Architekturbüro Kister Scheithauer Gross (KSG) geplant und gebaut.