Stuttgart Neuere Architektur

Neuere Bauten in Stuttgart

Auf dieser Seite werden beispielhaft einige neuere Bauwerke (ab etwa der 1980er / 1990er Jahre) dargestellt. Die neuere Wohnungsbau-Architektur findet man hier.

Die allerneuesten Bauten (ab etwa 2020) findet man auf der Seite „Stuttgart – Neueste Architektur„.

Das Züblin-Haus, Gottfried Böhm, 1984

1982 beauftragte der Stuttgarter Baukonzern Ed. Züblin AG den Kölner Architekten Gottfried Böhm mit dem Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes. Zur Zeit seiner Fertigstellung befand sich das monumentale Bauwerk weitgehend auf freiem Feld im Stadtteil Möhringen. Mittlerweile sind weitere Bürobauten des Unternehmens an das Gebäude herangewachsen („Züblin Campus“) und auch die nähere Umgebung wurde besiedelt (z. B. durch den neuen Wohnpark am Probstsee).

Das Verwaltungsgebäude besteht aus zwei parallel verlaufenden, über 90 Meter längen Flügelbauten und einer dazwischenliegenden, verglasten, 60 Meter langen Halle, deren sattelförmiges Glasdach den Raum stützenfrei überspannt.

Böhm konstruierte den Bau aus rot eingefärbten Beton-Fertigteilen; die beiden Flügelbauten werden durch Brücken in der Glashalle in allen Etagen miteinander verbunden, gläserne und begrünte Treppen- und Aufzugstürme sorgen für die vertikale Erschließung. Nach außen hin wird die Gebäudelängsfront durch drei Treppentürme gegliedert.

Der gläserne Mittelbau eignet sich gut zur Abhaltung verschiedenster Veranstaltungen, so finden hier auch Konzert- und Opernaufführungen statt.

Bilder oben: das Züblin-Haus („Z1“) von 1984, oft als „Büro-Kathedrale“ bezeichnet.

Bilder oben: der gläserne Mittelbau des Züblin-Hauses wird auch für Veranstaltungen aller Art genutzt.

Bilder oben: im Inneren des gläsernen Mittelbaus; Treppen- und Aufzügstürme erschließen die Bürotrakte vertikal, horizontal sind die beiden parallel verlaufenden Seitenflügel durch Brücken in jeder Etage verbunden.

Das „Z2“, 2002

In den Jahren 2000 bis 2002 wurde in unmittelbarer Nachbarschaft des Böhm-Baus ein weiteres Bürogebäude für das Unternehmen errichtet, welches „Z2“ genannt wurde; Pläne und Ausführung stammten von Eike Becker Architekten (Berlin). Auf der Website des Architekturbüros kann man zu dem Gebäude das Folgende lesen:

„Südlich der stark befahrenen Vaihinger Straße und umgeben von Bürobauten der 1970er- und 1980er-Jahre, liegt die von Gottfried Böhm entworfene und 1984 bezogene Zentrale des Baukonzerns. An der Ostseite des aufgrund seines Atriums wie aufgrund seiner vier rötlichen Fassaden mit industriell fabrizierten Brüstungsplatten und Fensterpfosten ungemein markanten Gebäudes steht die siebzehn Jahre später errichtete Erweiterung. Diese Architektur greift zwar die Proportionen des großen Nachbarn willig auf, geht aber in Formen und Farben, in Material und Konstruktion völlig eigene Wege.

Dass der Blick längs der waagrechten Bänder – Schichten im Wechsel von Glas und Aluminium – in einer einzigen Bewegung ohne Kanten und Ecken um das gesamte Gebäude führt; dass die Langseiten von etwa 94 Metern eine Art weichen Wellenschlag bieten; dass je ein konkaves Element den Nord- wie den Südeingang und die beiden Treppenhäuser betont; dass die Schmalseiten von etwa 14 Metern sich dem Betrachter entgegen wölben; dass ihre Streifen von unten nach oben erst rück-, dann vorspringen: All das ist ein reduzierter, konzentrierter Dynamismus in der Tradition eines Erich Mendelsohn.“

(…)

Bilder oben: Züblin-Erweiterungsgebäude „Z2“ aus dem Jahr 2002.

Bild oben: neben dem Züblin-Bau von Gottfried Böhm, dem „Z1“ sind nach und nach weitere Verwaltungsgebäude für das Unternehmen entstanden; hier (im Vordergrund) das „Z3“ von 2012.

Das „Z3“, 2012

Im Jahr 2012 wurde dann ein weiterer Verwaltungsbau für die Sparte Züblin Timber (Holzbau) errichtet: das Bürogebäude Z3 von MHM Architects (Wien). Auf der Website www.arcguide.de kann man zu dem Nullenergie-Gebäude das Folgende lesen:

„Architektonisch einzigartig und zugleich energieeffizient zeigt sich das von MHM-Architects aus Wien geplante, neu errichtete Bürogebäude der Ed. Züblin AG in Stuttgart, einem der führenden deutschen Baukonzerne. Rubner Holzbau zeichnet verantwortlich für den Bau der Gebäudehülle. Das Unternehmen konnte im Zuge der Ausschreibung durch ihre langjährige Erfahrung in den Bereichen der vorgefertigten Wandelemente und Komplettlösungen überzeugen. Das 5-geschossige Gebäude unterscheidet sich durch seine markante Außenwandkonstruktion – bestehend aus vorgefertigten Holzelementen – von den zwei vorhandenen Bürobauten am Hauptsitz des Konzerns.“

Auf der Website von www.kieback-peter.com, einem Unternehmen, das sich der Gebäudetechnik (Klima- und Gesundheitsschutz, Automatisierung etc.) verschrieben hat, kann man zum „Z3“ das Folgende lesen:

„Die von MHM-Architects aus Wien als Niedrigstenergiegebäude konzipierte und in 2012 fertiggestellte Immobilie bietet den ZÜBLIN-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern ein attraktives, hochwertiges Arbeitsumfeld – ausgestattet mit markanter Fassadengestaltung aus Lärchenholzlisenen und smarter Gebäude- und Raumautomation von Kieback&Peter.

Für seine hohen baulichen und energetisch nachhaltigen Qualitätsstandards wurde der fünfgeschossige Würfelbau von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) mit dem Platin-Zertifikat ausgezeichnet. Damit ist ZÜBLIN das erste Unternehmen in Deutschland, das für jedes Gebäude am Firmensitz DGNB-Zertifikate erhalten hat.“

Bilder oben: MHM Architects aus Wien planten und bauten 2012 ein weiteres Bürogebäude für die Ed. Züblin AG.

Bild oben: in der Fassade des „Z3“ spiegelt sich das „Z2“-Gebäude.

Das „Haus der Abgeordneten“ (1987)

1980 wurde ein Architekturwettbewerb zum Bau von Gebäuden für die Landtagsabgeordneten und für die Musikhochschule ausgeschrieben, die beide an der „Kulturmeile“, in direkter Nachbarschaft zur Neuen Staatsgalerie errichtet werden sollten. Dieses postmoderne Gebäude wurde 1984 fertiggestellt.

Als Sieger aus dem Wettbewerb ging das Stuttgarter Büro Zinsmeister und Scheffler hervor. Sie bauten in den Jahren 1984 – 1987 das „Haus der Abgeordneten“. Das nahezu quadratische Gebäude weist vier Flügel um einen Innenhof auf und verfügt über ein Erdgeschoss, drei Obergeschosse und ein etwas zurückgesetztes Dachgeschoss. Bei der Materialität der Fassade (Travertin) nimmt das Haus Bezug auf die Neue Staatsgalerie.

Bilder oben: Blick von oben auf das „Haus der Abgeordneten“ vom Turm der Musikhochschule aus.

Bilder oben: Blick vom Riesenrad im Hof des Neuen Schlosses aus auf das „Haus der Abgeordneten“ (rechts hinter dem Landtagsgebäude). Zweites Bild: vom Neubau der Landesbibliothek aus sieht man die Gebäudefassade entlang der Ulrichstraße.

Bilder oben: das „Haus der Abgeordneten“ befindet sich direkt neben dem Turm der Muskhochschule und dem „Haus der Geschichte“, die sich in den Fensterflächen spiegeln.

Bilder oben: Aufgangstreppe vom Straßenniveau der B14 zum Hof zwischen Musikhochschule, „Haus der Geschichte“ und „Haus der Abgeordneten“.

Bilder oben: Glasfassade des Gebäudes an der B14.

Bilder oben: Blick auf das Gebäude von der Ulrichstraße aus.

Bilder oben: das „Haus der Angeordneten“ mit markantem Lüftungskamin.

Bilder oben: Blick von oben auf das Gebäude mit Innenhof und Ansicht vom Platz vor dem „Haus der Geschichte“ aus.

Der Bülow-Turm, 1991

Direkt neben der Löwentorbrücke an der Heilbronner Straße ragt seit 1991 ein großer runder, voll verglaster Büroturm in die Höhe. Das Gebäudedesign stammt vom Architekturbüro Kieferle & Partner, gebaut hat die Bülow AG, was dem Gebäude auch den Namen gab. Der 15-geschossige Turm ist 56 Meter hoch, wobei die oberen Stockwerke einen geringeren Durchmesser haben (Staffelgeschosse). Auf dem Dach ist eine Segel-artige Konstruktion montiert die dreh- und beleuchtbar ist.

Je nach Jahreszeit, Wetter und Tageszeit erscheint der Turm durch die stark spiegelnde Glashaut stets im wahrsten Sinne des Wortes „in neuem Licht“.

In den Jahren 2012 bis 2013 wurde das Gebäude saniert, insbesondere im Hinblick auf bessere Energieeffizienz (es erreicht damit den Green Building LEED Gold-Standard).

Auf der Website www.buelow-tower.de kann man zu der Immobilie das Folgende lesen:

„Mit über 56 Metern bildet der Bülow Tower ein unverwechselbares Architekturzeichen. Der zylindrische Turm mit seiner eleganten, verspiegelten Glasfassade ist zusammen mit dem drehbaren, beleuchteten Dachsegel weithin sichtbar.

Der Gesamtkomplex gliedert sich in drei windradförmig angelagerte Gebäudeflügel und den zentralen 15-geschossigen Turm. Die Erschließung aller Mieteinheiten erfolgt zentral über den Kern des Turms. Die Büroräume sind zur Fassade hin ausgerichtet und bieten so einen fantastischen Rundum-Blick über die Stadt und Landschaft. Der von den Architekten Kieferle & Partner geplante und von der Bülow AG entwickelte Bülow Tower besticht durch seine klare Formensprache und zeitloses, kontrastreiches Design.“

Die DWS Investment GmbH (https://www.dws.de) schreibt über das Gebäude das Folgende:

„Arbeiten mit Blick über die Stadt

Bei dem Büroobjekt „Bülow Tower“ handelt es sich um einen weithin sichtbaren 15-geschossigen, runden Büroturm mit Staffelgeschoss. Als eine der höchsten Immobilien der Umgebung bietet sie einen schönen Blick über einen Großteil der Stadt Stuttgart. Im Erdgeschoss befinden sich neben einer Kindertagesstätte eine Einzelhandelsfläche, die an ein Möbelunternehmen vermietet ist, das dort einen Showroom einrichtet hat. (…)

Der Bülow Tower liegt in gut einsichtiger, dominanter Ecklage im etablierten Bürostandort Löwentorzentrum im Stuttgarter Norden, der über eine sehr gute Verkehrsanbindung verfügt und auch hervorragend an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden ist. Bus- und Bahnstationen sind nur wenige Gehminuten von der Büroimmobilie entfernt.“ (…)

Bilder oben: der Bülow-Turm zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten; Blick vom Killesberg oder von der Stresemannstraße aus. Das Parkgelände im Vordergrund ist das Wartberg-Gelände mit dem Egelsee.

Bilder oben: seitlich am Turm schmiegen sich niedrigere Gebäudeteile an.

Bilder oben: Eingangsbereich des Gebäudes bei abendlicher Beleuchtung.

Bilder oben: Turm- und Gebäudedetails.

Bilder oben: in unmittelbarer Nachbarschaft zum Turm führt eine Fußgängerbrücke über die Heilbronner Straße.

Das Gebäude der Volkshochschule Stuttgart – „Treffpunkt Rotebühlplatz“, 1992

Bilder oben: der „Treffpunkt Rotebühlplatz“; bei nächtlicher Beleuchtung wird die Gebäudestruktur nach außen hin sichtbar: ein gläsernes Atrium dient der Erschließung der Räume in den verschiedenen Etagen.

Vor dem Bau des zentralen Gebäudes am Rotebühlplatz war die VHS mit ihren Angeboten und Veranstaltungen in unterschiedlichen Räumlichkeiten der Stadt, v.a. auch in Schulen, zu Gast.

Auf Anregung des damaligen Direktors der Volkshochschule, Heinrich Schneider, hielt man in den 1980er Jahren Ausschau nach einem geeigneten Standort. In dem Brachegelände am Bollwerk an der Fritz-Elsas-Straße, welches vor allem von parkenden Autos genutzt wurde, fand man einen guten Bauplatz. Im Frühjahr 1988 fasste der Gemeinderat den entsprechenden Baubeschluss und in den Jahren bis 1992 setzte der Stuttgarter Architekt Horst Haag seine Pläne um. Es entstand ein Komplex mit 374 Räumen, darunter fünf größeren Veranstaltungssälen. Erschlossen werden sie alle über die weitläufige Treppenanlage mit mehreren Galerien auf den unterschiedlichen Etagen im großen gläsernen Atrium, welches im Erdgeschoss eine Passage durch das ganze Gebäude beinhaltet.

Im Gebäude wurden auch ein Kochstudio und eine Mediothek eingerichtet sowie ein Restaurant/Cafe im ersten Obergeschoss mit Blick auf den Rotebühlplatz. Im Gebäude untergekommen ist aber nicht nur die Volkshochschule: auch die Robert-Mayer- sowie die benachbarte Max-Eyth-Berufsschule haben hier Räumlichkeiten, ebenso die Stuttgarter Musikschule und der „Treffpunkt Senior“ (später: „Treffpunkt 50+“). Entstanden ist also ein Zentrum für Kultur und Bildung: der „Treffpunkt Rotebühlplatz“. Sehr günstig für die täglich etwa 3000 Besucher/innen ist auch die Lage des Gebäudes direkt an der S- und U-Bahnhaltestelle „Stadtmitte“.

Die feierliche Eröffnung des als „Kultur-Schiff“ apostrophierten Bauwerkes erfolgte Mitte Januar 1992 durch den damaligen Oberbürgermeister Manfred Rommel.

In den Jahren 2016 bis 2019 wurden die öffentlichen Bereiche des Gebäudes, insbesondere das Atrium, neu gestaltet; dabei wurden die Galerien und das Erdgeschoss neu möbliert und auch das Informationssystem und die Kundenschalter modernisiert.

Vor dem Gebäudehaupteingang steht eine rot lackierte Großplastik aus Stahl. Das Kunstwerk nennt sich „Lobotchevsky“ und stammt vom US-amerikanischen Künstler Mark di Suvero aus dem Jahr 1988.

Bilder oben: erstes Bild: Blick auf die Einfahrt zur Tiefgarage am Jobstweg; zweites Bild: an das zentrale gläserne Atrium reihen sich 5 Baukörper zum Rotebühlbau hin; letztes Bild: Blick von einer Galerie im Atrium auf zwei Trakte mit Seminarräumen und auf den Rotebühlbau.

Bilder oben: die seitlichen Flügel weisen dieselbe architektonische Formensprache auf wie das Hauptgebäude.

Bilder oben: Gebäudefront entlang der Rotebühlstraße mit abgerundeter und abgestuft zurückspringender Gebäudeecke; hier befindet sich auch der Haupteingang zum Gebäude und im ersten Obergeschoss das Café.

Bilder oben: vor dem Haupteingang steht die rot lackierte Großplastik „Lobotchevsky“ vom US-amerikanischen Künstler Mark di Suvero.

Gebäude der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), 1996, 2004

Auf dem ehemaligen Gelände des Rangier- und Güterbahnhofs hinter dem Stuttgarter Hauptbahnhof entstand nach dessen Schließung in den 1980er Jahren ab etwa 1990 auf einem großen dreieckigen Grundstück das so genannte Europaviertel. Es ist begrenzt von der Wolframstraße, der Heilbronner Straße, den noch oberirdisch verlaufenden Gleisanlagen des Hauptbahnhofs und vom Kurt-Georg-Kiesinger-Platz; letzterer ist seit Beginn der Bauarbeiten für das Durchgangsbahnhofs-Projekt „Stuttgart 21“ nicht mehr existent.

Die Deutsche Bahn hatte 1986 beschlossen, das Gelände an die Stadt Stuttgart zu verkaufen; einen ersten Bebauungsplan für das Gebiet erstellte die Stuttgarter Baufirma Ed. Züblin AG; er sah eine gemischte Bebauung vor. Nach Wertsteigerung des Geländes kam allerdings eine gemischte Nutzung nicht mehr zur Umsetzung. Stattdessen wurde jetzt die Ansiedlung von Dienstleistungsbetrieben aus dem Bankensektor favorisiert.

Als erste Gebäude entstanden so zwischen 1989 und 1996 hier der Komplex der Hauptverwaltung der LBBW sowie ein Gebäude als Hauptsitz der Sparda-Bank Baden-Württemberg. Der Raumbedarf für die LBBW war aber höher; daher wurden später drei weitere Gebäude nördlich angeschlossen, darunter ein Hochhaus, der LBBW City Tower.

Später kamen das Einkaufszentrum „Milaneo“, das Gebäude der neuen Stuttgarter Stadtbibliothek, ein Hotelturm, ein Wohnhochhaus sowie weitere Bank- und Versicherungsgebäude hinzu.

Städtebaulich ist das Viertel wenig überzeugend; besonders im Bereich der LBBW-Bauten und am Pariser Platz mag man sich eigentlich nicht aufhalten. Es gibt im Erdgeschoss keinerlei Gastronomie oder Läden, die Flächen sind weitgehend versiegelt, es gibt wenig Grün oder Sitzgelegenheiten.

Bilder oben: wenig Aufenthaltsqualität hat der Pariser Platz.

Bank- und Verwaltungszentrum LBBW, 1994

Als erstes Gebäude im Baufeld A1 des Projektes „Stuttgart 21“ realisierten vielmo architekten gmbh (Stuttgart / Berlin) direkt am Bonatz-Bau des Hauptbahnhof einen Bürokomplex für die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Das Architektenbüro von Hans-Georg Brunnert, Hasso Mory, Wolfgang Osterwalder und Manfred Vielmo gewann 1989 den Realisierungswettbewerb; die Bauarbeiten dauerten von 1989 bis 1994. Der Bürokomplex besteht aus einem langgestreckten Bau auf rechteckigem Grundriss mit drei öffentlich begehbaren Innenhöfen und einer konkav gekrümmten Fassade zum Hauptbahnhof hin. Der Bank- und Verwaltungskomplex beinhaltet auch ein Kunstforum mit Ausstellungsräumlichkeiten.

Die Gestaltung der Außenanlagen und Innenhöfe übernahm Kienleplan (Leinfelden-Echterdingen); auf deren Website (http://www.kienleplan.de/) kann man dazu das Folgende lesen:

„Die Außenanlagen werden von zumeist intensiven Dachgärten auf sieben Ebenen inszeniert. Die Höfe im Erdgeschoß sind durch drei Hauptthemen konzeptionell gegliedert:

- Der erste Hof ist der `Steinerne Hof´, der als Vorplatz und erster Hof das Foyer bildet.

- Im zweiten zentralen Innenhof, dem `Wasser Hof´, weiten große Wasserflächen den Raum und hellen ihn durch Lichtspiegelungen auf. Die Wasserflächen werden von der Abluft der Tiefgarage durchströmt und so eisfrei gehalten.

- Der `Garten Hof´ bildet den dritten Hof. Diesem liegt die Idee eines Sonnenkalenders zu Grunde. Der wandernde Schatten der Gebäudelinien gibt den Jahresverlauf der Sonne wieder. Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Winteranfang werden an Kalenderlinien ablesbar, die als farbige Klinkerbänder Pflanzflächen und Wege strukturieren.“

Bilder oben: die mit Kalkstein verkleidete konkav gekrümmte Fassade des Bankgebäudes zum Nordeingang des Hauptbahnhofs hin (Kurz Georg Kiesinger-Platz).

Bilder oben: der Platz zwischen dem LBBW-Gebäude und dem Nordeingang des Bonatz-Baus des Hauptbahnhofs vor Beginn der Bauarbeiten zu „Stuttgart 21“ (Aufnahme vom Sommer 2009) war nach dem dritten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Kurt Georg Kiesinger benannt.

Bilder oben: Fassade entlang der Straße „Am Hauptbahnhof“.

Bild oben: Überdachter Eingangsbereich an der Straße „Am Hauptbahnhof“; hier gibt es auch einen Durchgang zum ersten „Steinernen Hof“; über eine Rampe/Treppe überwindet man den Höhenunterschied zum Niveau des Bahnhofsvorplatzes; die Tragkonstruktion der Rampe leuchtet in Signal-Gelb.

Bilder oben: die Rampe im gepflasterten ersten Innenhof des Bankkomplexes. Bei dieser Stahl-Fachwerk-Konstruktion handelt es sich nicht nur um eine Ingenieurbau-Leistung, sondern um das Kunstwerk „Bridge / Ramp“ des iranisch-stämmigen, US-amerikanischen Künstlers Siah Armajani aus dem Jahr 1984.

Bilder oben: der „Wasserhof“ und der „Gartenhof“.

Bilder oben: der glas-überdachte Eingangsbereich.

Erweiterungsgebäude der LBBW, 2004

Auf den nördlicheren Baufeldern 1 und 2 entstanden zwischen 2001 und 2004 zwei 7-stöckige Gebäude, die über ein gemeinsames Dach miteinander verbunden sind, sowie nach Plänen von Wolfram Wöhr, Jörg Mieslinger und Gerold Heugenhauser (wma, Stuttgart, München) der LBBW City Tower, ein 60 Meter hoher Büroturm mit einer markanten Spitze zur Heilbronner Straße hin.

Die 7-stöckigen Gebäude bilden mit dem zwischen ihnen liegenden Dach einen „Torbogen“ zum Pariser Platz. Dieser wirkt – steingepflastert, ausgedehnt, kaum begrünt – etwas aus der Zeit gefallen. Ein Platz, auf dem man sich nicht gerne aufhält, insbesondere im Sommer, wenn das Pflaster sich aufheizt und nichts da ist, was Schatten spenden könnte.

Bilder oben: die beiden 7-stöckigen Gebäude der LBBW sind über ein gemeinsames, zum Teil verglastes Dach verbunden.

Dienstleistungszentrum der LBBW (Landesbank Baden-Württemberg) am Bollwerk, 1997

1991 gewann das Architekturbüro Behnisch Architekten von Stefan Behnisch (Sohn von Günter Behnisch) den Wettbewerb zum Bau eines Bankgebäudes an der Fritz-Elsas-Straße. Der einen ganzen Block einnehmende Gebäudekomplex steht auf dem „Bollwerk“, einer früheren Stadtbefestigungsanlage. Für Planung und Bau des Bürogebäudes vergingen fünf Jahre (1992 – 1997).

Das als fünfstöckig erscheinende Gebäude orientiert sich dabei an der Bauhöhe der umliegenden Bebauung. Wenn man genauer hinschaut bzw. von oben auf das Gebäude blicken kann, sieht man drei weitere Staffelgeschosse, die stufenartig zurückspringen und so Dachterrassen möglich machen.

Im Erdgeschoss öffnet sich der Bürobau der Öffentlichkeit mit einem Restaurant sowie dem Programmkino „Atelier am Bollwerk“. Die Gebäudeflügel am Blockrand haben eine relativ geringe Tiefe, so dass die Büroräume von allen Seiten viel Tageslicht erhalten. Der Gebäudekomplex umschließt seinen großen Innenhof. Hier verläuft diagonal ein gläsernes Schrägdach, welches auch den Haupteingangsbereich einschließt. Die andere dreieckige Hälfte des fast quadratischen Hofes war von einer Wasserfläche bedeckt, in der sich Skulpturen befanden. Später wurde das Wasser, in dem sich die angrenzenden Gebäudefassaden spiegelten, durch eine Kiesschüttung ersetzt, was den ästhetischen Reiz der Wasserfläche natürlich zunichte gemacht hat.

Besonders auffällig am Gebäude sind ein weit über die Fassade hin auskragender verglaster quaderförmiger Baukörper sowie der aufgeständerte Gebäuderiegel zur Fritz-Elsas-Straße hin.

Die LBBW ist schon seit einigen Jahren aus dem Komplex ausgezogen; aktuell (2025) wird das Gebäude saniert und technisch auf einen zeitgemäßen Stand gebracht, bevor die Stadt Stuttgart die Büroflächen für städtische Ämter und Dienstleistungseinrichtungen anmieten wird. Der Innenhof soll im Zuge der Revitalisierungsmaßnahmen begrünt werden.

Bilder oben: Blick vom Bosch-Areal am Berliner Platz auf die Fritz-Elsas-Straße mit dem ehemaligen Dienstleistungszentrum der LBBW. Zweites Bild: Blick aus dem Innenhof des Gebäudes.

Bilder oben: Gebäudefront zur Fritz-Elsas-Straße hin; Die Max-Eyth-Schule ist der direkte Nachbar zum ehemaligen Dienstleistungszentrum der LBBW am Bollwerk (Street Art des Stuttgarter Street-Art-Künstlers Jeroo.)

Bild oben: Eingangsbereich des Bürogebäudes; rechts das schräge Glasdach im Innenhof.

Bilder oben: Innenhof des Gebäudekomplexes.

Bilder oben: Blick auf das Gebäude von der Leuschner-Straße aus (hier befindet sich auch eine Feuerwache der Stuttgarter Feuerwehr).

Bilder oben: Innenhof des Gebäudekomplexes mit Wasserbecken (Aufnahmen von 2004) und mit Kiesschüttung (Aufnahmen von 2023); Fassade der Gebäudeflügel zum Innenhof hin.

Bilder oben: der Haupteingangsbereich des Gebäudes.

Bilder oben: im Erdgeschoss zur Fritz-Elsas-Straße hin gibt es ein Restaurant.

Bilder oben: in einem Seitenflügel ist das Programmkino „Atelier am Bollwerk“ untergebracht.

Etwas später, nämlich von 1998 bis 2002, realisierte das Architekturbüro Behnisch Architekten das Verwaltungsgebäude der Norddeutschen Landesbank in Hannover. Gewisse Ähnlichkeiten mit dem Bau in Stuttgart sind augenfällig. Allerdings ist das Gebäude der Nord LB, insbesondere der über 70 Meter hohe Turm, deutlich expressiver gestaltet. Auch der Gebäudekomplex der Nord LB hat einen Innenhof mit Wasserbecken, einem abgeschrägten Glasdach und im Erdgeschoss gibt es ebenfalls Geschäfte, Cafés und Restaurants.

Bilder oben: die ebenfalls von Behnisch Architekten entworfene und gebaute Zentrale der Norddeutschen Landesbank (Nord LB) in Hannover. Auch hier gibt es einen Innenhof mit abgeschrägtem Glasdach und ein Wasserbecken (mit der Plastik „Tulips“ von Jeff Koons).

Häussler CityPlaza, 1998-2002

Bild oben: Blick auf das nächtlich beleuchtete Büro- und Geschäftsgebäude.

Auf dem Gelände des legendären früheren Geschäftshauses „Radio Barth“ ist in den Jahren 1998 bis 2002 das „Häussler CityPlaza“ entstanden. Das Vorgängergebäude war ein Werk von Paul Stohrer aus dem Jahr 1966. „Radio Barth“ war DAS Haus für Musikinstrumente und Unterhaltungselektronik, bis 1995 der Betrieb eingestellt wurde. Nach einer 5-jährigen Zwischennutzungsphase wurde das Nachkriegsbauwerk schließlich abgerissen.

Das Büro- und Geschäftsgebäude „Häussler CityPlaza“ füllt das spitzwinklig-dreieckige Grundstück zur Gänze aus und weist daher ebenfalls einen spitzwinkligen dreieckigen Grundriss auf. Für den Immobilieninvestor Rudi Häussler war das Architekturbüro Belz, Kucher und Partner tätig. Auffällig an dem 8-stöckigen Gebäude ist neben dem lagebedingten Grundriss die große, glasüberdachte Rotunde, welche sich in die Gebäudefront auf der Hypothenuse des Dreiecks einschneidet. Von hier aus schließt sich auch eine Passage durch das Gebäude hindurch an, welche für Fußgänger/innen Sophienstraße und Rotebühlstraße miteinander verbindet.

Bild oben: durch das Gebäude hindurch führt eine Passage, welche Rotebühlplatz und Sophienstraße miteinander verbindet.

Im Erdgeschoss des Gebäudes und in der Passage sind verschiedene Ladengeschäfte, eine Postfiliale sowie Gastronomie untergebracht; außerdem gibt es von der Passage aus einen direkten Zugang zur U- und S-Bahnhaltestelle „Stadtmitte“. Die Obergeschosse werden von verschiedenen Firmen als Büroräume genutzt; zudem gibt es hier ein Fitnessstudio und Arztpraxen.

Bilder oben: Blick auf das Gebäude vom gegenüber liegenden Gebäude der Volkshochschule aus.

Bilder oben: in die Fassade eingeschnitten ist eine glasüberdachte Rotunde.

Bilder oben: die glasüberdachte Rotunde.

Bilder oben: die glasüberdachte Rotunde bei abendlicher Beleuchtung.

Bilder oben: die rechtwinklig aufeinander stoßenden Gebäudeseiten am Rotebühlplatz; das oberste Stockwerk ist als Staffelgeschoss ausgebildet.

Bilder oben: die spitzwinklig zulaufende Gebäudeseite.

Bilder oben: ein Bügel markiert die Ecke zum Rotebühlplatz hin; hier sind auch kleine Loggien angeordnet.

Bilder oben: der überstehende Bügel ist mit einer Glasfassung umrahmt.

Bilder oben: markante Gebäudeecken am Häussler CityPlaza.

Der LBBW City Tower (2004)

Das erste Gebäude für die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) entstand zwischen 1989 und 1994 auf dem ehemaligen Güterbahnhofsgelände am Stuttgarter Hauptbahnhof; wegen größerem Raumbedarf kamen später weitere Bauten hinzu, im Jahr 2004 ein markanter Büroturm an der Heilbronner Straße, der „LBBW City Tower“.

Das 18-stöckige Hochhaus hat eine Doppelfassade; die äußere ist eine Stahl-/Weißglas-Fassade, die innere ist eine in Holz ausgeführte Pfosten-Riegel-Konstruktion mit einer Dreifachverglasung. Die Gebäudespitze zur Heilbronner Straße hin ist nur von der äußeren Fassadenschicht umhüllt.

Bilder oben: die markante dreieckige Gebäudespitze.

Bilder oben: der Büroturm setzt im Stadtbild eine Markierung. In der Fassade des Gebäudes spiegelt sich das Kopfgebäude des „Post-Dörfle“ an der Heilbronner Straße (jetzt ein Hotel).

Bilder oben: der Büroturm von der Heilbronner Straße aus gesehen, sowie von der Terrasse am GENO-Haus aus (rechts im Bild das Bürogebäude Z Up).

Bilder oben: der LBBW City Tower und das Anschlussgebäude vom Pariser Platz aus gesehen.

Bilder oben: der LBBW City Tower (Spiegelung in der Glasfassade des Bürohauses Z Up; der Bürotum bei nächtlicher Beleuchtung.

Bilder oben: der 7-stöckige Baukörper schmiegt sich an die Rundung des City Towers an.

Bilder oben: Baudetails: die Gebäudespitze, das transparente Treppenhaus und die Aufzugstürme.

Bilder oben: der gerundeten Seite des City Towers passt sich das Begleitgebäude an.

Bilder oben: der Bürokomplex bei Nacht.

Bilder oben: das Gebäudeensemble mit dem City Tower.

Das Business-Center Bülowbogen an der Heilbronner Straße (2005)

Bei einem Architekturwettbewerb für ein Bürogebäude (Business-Center) an der Heilbronner Straße in der Nähe des Pragsattel gewann bogevischs buero (Rainer Hofmann und Ritz Ritzer) den 1. Preis. Bauherr war die Bülow AG. Gebaut wurde zwischen 2003 und 2005. Das Gebäude steht in exponierter Halbhöhenlage und verfügt über optimale Anbindung an den ÖPNV: eine Haltestelle der U-Bahn (Stadtbahn) liegt quasi vor der Tür.

Das Gebäude fällt insbesondere aufgrund seiner dynamisch geschwungenen Form und wegen des weit auskragenden Flugdaches sowie der vollverglasten Fassaden ins Auge. Umgesetzt hat den Bau ein Team von bogevischs buero, bestehend aus Andreas Gröne, Ulli Gebele, Bettina Weiss, Stephen Blowers (PM); als Landschaftsarchitekten waren Markus Roos Landschaftsarchitekten tätig.

Auf der Website des Architekturbüros (www.bogevisch.de) kann man zu dem Gebäude das Folgende lesen: „Der Entwurf interpretiert die besondere Lage des Grundstückes im Kontext. Der Baukörper ist zeichenhaft und kompakt. Die Adresse wird für den von außen Kommenden zum Stadttor der City von Stuttgart – aus der Stadt kommend bildet es den Auftakt einer Akkumulation von verschiedensten Bürogebäuden.

Die dynamische Baukörperform eröffnet eine sich permanent verändernde Perspektive, die Fassade bietet keine definitive Oberfläche, der Multifunktionalität der Nutzung wird ein vielschichtiges Gebäude gegenübergesetzt. Die Minimierung der Grundrissfläche und das Abdrehen des Gebäudes birgt stadtökologisch große Vorteile: die Frischluftzufuhr bleibt begünstigt, Schallreflexionen werden minimiert.

Die Fassade zur Straße wird als schlanke, fugenoffene Doppelfassade ausgeformt. Sie ermöglicht trotz der hohen Lärm- und Windbelastung eine natürliche Belüftung der Arbeitsplätze.“

Bilder oben: das Gebäude befindet sich an der Heilbronner Straße, gleich gegenüber einer Halltestelle der Stuttgarter Stadtbahn.

Bilder oben: Blick von der Rathenaustraße (Weißenhof-Siedlung) auf den „Bülow-Bogen“ und ins Neckartal Richtung Untertürkheim.

Architekt Rainer Hofmann von bogevisch’s buero schreibt (auf der Website Bau/Beratung/Architektur) über seinen Entwurf das Folgende: „Die Besonderheit des Grundrisses am Rande eines Verkehrsknotens, die ungewöhnliche Geometrie und die starke Topografie des Grundstücks inspirierte uns, das Gebäude gegenüber der Blockrandbebauung der Nachbarn zu differenzieren und eine dynamische Bauskulptur zu entwickeln.

Es entstand ein kompakter zeichenhafter Baukörper. Das Gebäude wird für den aus Norden Kommenden zum Stadttor der Stuttgart-City, aus der Stadt kommend, bildet es den Auftakt des Löwentorzentrums.

Ähnlich einer barocken Skulptur bietet die dynamische Baukörperform sich permanent verändernde Perspektiven. Die Minimierung der Grundfläche und das Abdrehen des Gebäudes bergen stadtökologisch große Vorteile:

Bilder oben: Gebäudedetails: das auskragende Dach und Spiegelungen in der Fassade aufgrund des abknickenden Gebäudegrundrisses.im Gartengeschoss grenzt an den Eingangsbereich eine Terrasse.

Bilder oben: das abendlich beleuchtete Bürogebäude.

Das Büro- und Geschäftshaus „Scala“ (2005)

Direkt neben dem Kunstmuseum Stuttgart am Kleinen Schlossplatz realisierte das Architekturbüro Hascher Jehle (Berlin) ein großvolumiges Büro- und Geschäftshaus und komplettierte damit die Neuordnung dieses vormals städtebaulich problematischen Bereiches: hier befand sich zuvor die betonierte Überdeckelung eines städtischen Verkehrsknotenpunktes mit wahrlich wenig Charme und Aufenthaltsqualität. Auch das Kunstmuseum selbst stammt aus der Feder dieses Architekturbüros.

Das neue Büro- und Geschäftshaus besteht aus zwei Baukörpern: einem Riegel mit 6 Stockwerken (an der Fürstenstraße), parallel zu dem Gebäude der Königsbau Passagen, sowie einem fünfgeschossigen Bau auf dreiekigem Grundriss mit einer spitz zulaufenden Gebäudeecke an der Theodor-Heuss-Straße / Friedrichstraße. Das Scala-Gebäude vereinigt unterschiedliche Nutzungen in sich: im Erdgeschoss gibt es Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomie, die oberen Etagen sind den Büros vorbehalten. Außerdem nimmt das Gebäude Funktionsräume für das angrenzende Kunstmuseum auf; hier sind Werkstätten, Verwaltungsräumlichkeiten sowie Magazine untergebracht.

Während das Erdgeschoss weitgehend verglast ist, besteht die Fassade der derüberligenden Stockwerke aus anthrazitfarbenen Basalt-Platten. Durch den Gebäudekomplex hindurch führen Passagen, welche so die angrenzenden Straßen und Plätze miteinander verbinden.

Zum Bild: zwischen Friedrichstraße und Theodor-Heuss-Straße bildet das Gebäude einen spitzen Winkel.

Bilder oben: das „Scala“ vereint viele Funktionen in sich (Verwaltungs- und Magazinräume für das Kunstmuseum, Ladengeschäfte, Gastronomie und Büros) und überbrückt die Höhenunterschiede zwischen Kleinem Schlossplatz, Königsstraße, Fürstenstraße und Friedrichstraße.

Bilder oben: in den Jahren direkt nach der Fertigstellung von Kunstmuseum (2004) und „Scala“ (2005) verlief quer über den Kleinen Schlossplatz ein gläsernes Band: das waren die Oberlichter für das Untergeschoss des Kunstmuseums. Später wurden die empfindlichen Glasflächen durch Betonplatten ersetzt. Der Skateboard-Benutzung waren sie nicht gewachsen.

Bilder oben: die Skulptur „Polylit“ von Karsten Nicolai auf dem Kleinen Schlossplatz; rechts im Hintergrund das Büro- und Geschäftshaus „Scala“.

Bilder oben: das nächtlich beleuchtete „Scala“ auf dem Kleinen Schlossplatz.

Bilder oben: das aus zwei Baukörpern bestehende Gebäude hat eine sehr komplexe Geometrie und verbindet mit den das Haus durchlaufenden Passagen die angrenzenden Straßen und Plätze.

Bilder oben: zur Gestaltung des Gebäudes am nördlichen Zugang zum Kleinen Schlossplatz schreiben die Architekten Hascher Jehle auf ihrer Website das Folgende: „(…) Ein über vier Geschosse reichendes gläsernes Band setzt an der Ecke des Gebäudes einen deutlichen architektonischen Akzent und markiert so den nördlichen Zugang zum Kleinen Schlossplatz. (…)“

Bilder oben: die spitz zulaufende Gebäudeecke zwischen Friedrichstraße und Theodor-Heuss-Straße.

Bilder oben: Spiegelung des „Scala“-Gebäudes in der Glasfassade des Kunstmuseums und Innenraum.

Die (neue) Messe Stuttgart (2007)

Von den 1950er Jahres bis 2007 war der Killesberg Standort der Stuttgarter Messe. Hier waren die Messehallen und Parkgelegenheiten im Lauf der Jahrzehnte stetig ausgebaut worden; dennoch stieß das Gelände schließlich an Kapazitätsgrenzen.

Die Planungen für die neue Messe auf der Filderebene bei Leinfelden-Echterdingen in unmittelbarer Nachbarschaft zum Flughafen reichen bis Anfang der 1990er Jahre zurück. Schließlich wurde der Neubau und Umzug der Messe beschlossen und ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Gewinner war das Stuttgarter Büro Wulf & Partner. 2004 wurde mit den Bauarbeiten begonnen, 2007 konnten die Hallen dann ihrer Bestimmung übergeben werden.

Gebaut wurden u.a. sieben ähnlich gestaltete Messehallen, zwischen 2016 und 2018 wurde (auf einem vorherigen Parkplatzbereich eine weitere Messehalle vom selben Architekturbüro hinzugefügt. Weitere Gebäude ergänzen den Messestandort; u.a. gibt es eine Hochhalle für kulturelle und sportliche Veranstaltungen, ein Bürogebäude für die Messegesellschaft und das Internationale Congress-Centrum Stuttgart (ICS).

Die reinen Messehallen haben Hängedächer mit einem Tragwerk aus Stahl (bei der Halle 10 aus Holz); durch diese gewählte Tragwerkskonstruktion bleibt die gesamte Halle mittelstützenfrei.

Die Messe Stuttgart ist optimal an den Nah- und Fernverkehr angebunden: die Bundesstraße B27 und die Autobahn A8 führen am Gelände vorbei, der Flughafen ist nur wenige Schritte entfernt, die S-Bahn-Linien S2 und S3 führen hierher und seit 2021 besteht mit der Linie U6 auch eine Anbindung an das Straßenbahnnetz (Stadtbahn).

Auf dem Gelände gibt es mittlerweile mehrere große Parkhäuser (die auch vom Flughafen mitbenutzt werden) und auch der Fernbus-Bahnhof befindet sich hier. Auch etliche Bürogebäude und Hotels wurden im Bereich Messe/Flughafen angesiedelt.

Bilder oben: Abbrucharbeiten am alten Messestandort auf dem Killesberg.

Bild oben: zwischen 2004 und 2007 wurden die Gebäude für die neue Messe Stuttgart errichtet.

Bilder oben: Messehallen und sonstige Gebäude der neuen Messe Stuttgart auf den Fildern; letztes Bild: von hier aus leitet die Messegesellschaft den Messebetrieb.

Domsingschule, 2007

Bild oben: die Fassade der Domsingschule spiegelt sich im Lack eines geparkten Autos.

Seit 2007 hat die Katholische Gesamtkirchengemeinde in Stuttgart für die Chorarbeit ein eigenes Gebäude, die Domsingschule in der Landhausstraße. Das Gebäude fügt sich in die Umgebungsbebauung aus Nachkriegsarchitektur und Gründerzeithäusern ein, sticht aber durch die Fassadengestaltung und deren Materialität hervor: wie ein wehender Vorhang umhüllt eine vorgemauerte, nicht tragende Fassade aus ockerfarbenen Klinkerziegeln die Stockwerke. Die beiden oberen der 5 Geschosse beinhalten Wohnungen, die anderen nehmen Chor-, Archiv und Aufenthaltsräume auf. Geplant und gebaut hat das Stuttgarter Architekturbüro „no w here Architekten“. Das Gebäude besteht aus einem Vorderhaus an der Straße und einem über ein Foyer verbundenes Hinterhaus mit Innenhof.

Zum Bild: die Domsingschule und die Nachbargebäude an der Stuttgarter Landhausstraße.

Auf der Website www.baunetzwissen.de kann man zu dem Gebäude das Folgende lesen:

„Inmitten einer für Stuttgart typischen Hanglage mit zum Teil noch intakter Gründerzeitbebauung gelegen, vermeidet das fünfgeschossige Gebäude jegliche Unterscheidung zwischen hinten und vorne: Als raumbildendes und gestaltprägendes Element windet und faltet sich die Ziegelfassade bis in die Tiefe des Grundstücks hinein und umschließt damit sämtliche Nutzungsbereiche.

Die Farbe der ockerfarbenen Ziegelsteine changiert je nach Lichteinfall und Tageszeit zwischen Gelb und hellem Rot. Um die Fassade lebendig zu gestalten und den harten Charakter zu mildern, wurden etwa 10 % der Ziegel mit der Rückseite nach außen vermauert. Im Bereich des Laubengangs der beiden Wohnungsgeschosse löst sich die Ziegelhaut in eine gitterartige Struktur auf.

Die durch Einschnitte entstehenden Öffnungen dienen der Belichtung sowie als Ein- und Ausgänge. Als geschlossene Bereiche werden auch die beiden Kernelemente des Gebäudes – der große und der kleine Chorsaal – von außen ablesbar. Die verschiedenen Räume gruppieren sich um einen kleinen zentralen Hof im hinteren Bereich des Grundstücks.“

Zum Bild: In den beiden Obergeschossen gibt es Wohnungen.

Bild oben: in den beiden oberen Geschossen sind Wohnungen untergebracht.

Bilder oben: die Ziegelfassade ist nicht tragend und der Betonaußenwand vorgesetzt.

Bilder oben: die präzise gemauerte Ziegelfassade.

Bilder oben: der Eingangsbereich ist in die Fassade eingeschnitten.

Das Bürohaus „Z-Up“ an der Heilbronner Straße (2009)

Zwischen 2007 und 2009 hat Wolfgang Kergaßner (Architekturbüro Kergaßner, Ostfildern/Stuttgart) in exponierter Lage an der Heilbronner Straße und in unmittelbarer Nachbarschaft zum GENO-Haus ein Büro- und ein Wohngebäude errichtet.

Das „Z up“ genannte Bürohaus fällt vor allem aufgrund seiner Fassadengestaltung auf und auch der Grundriss ist ungewöhnlich, nämlich Z-förmig, wie der Name schon suggeriert. In einer freien Ecke des „Z“ steht nun ein mehrstöckiges Wohnhaus und die gegenüberliegende Ecke ist ein freier Platz vor dem Gebäude, der einige Meter über dem Straßenniveau liegt. Insgesamt muss der Bau einen Höhenunterschied von zehn Metern kompensieren.

Zum Bild: während der Bauarbeiten.

Über das prägnante Bauwerk kann man bei baunetz.de vom Oktober 2009 die folgende Meldung lesen: „In Stuttgart wurde ein neues Bürohaus mit dem bezeichnenden Namen Z-Up im Frühjahr dieses Jahres fertig gestellt. Der Entwurf stammt aus der Feder des Ostfildener Architekturbüro Wolfgang Kergaßner. Während die Mieter – darunter hauptsächlich der Reader’s Digest Verlag – nach und nach ihr neues Firmendomizil beziehen, stehen die Außenanlagen mit neuem Platz und großzügiger Freitreppe als Entrée kurz vor der Fertigstellung.

Das markante Gebäude mit den runden Ecken liegt zentral in der Nähe des Hauptbahnhofs an der Ecke Vordernbergstraße/ Heilbronner Straße. Das „Z“ steht für die Form des Grundrisses, während „UP“ auf die Hanglage über der Stadt verweisen soll (…). Die weißen, abgerundeten Fensterlaibungen zeigen sich im Retro-Look der sechziger und frühen siebziger Jahre und dominieren das Erscheinungsbild der Doppelfassade.“

Die abgerundeten Fassadenbänder befinden sich als zweite Fassade vor der eigentlichen Außenhaut des Gebäudes; die Sonnenschutz-Jalousien sind zwischen diesen beiden Schichten angebracht. Das neue Bürogebäude ersetzt eine an diesem Ort zuvor befindliche Tankstelle.

Bilder oben: Abriss der vorherigen Bauten und Bauarbeiten am Fundament des neuen Bürogebäudes; vorbereitete Stahlbewehrung vor dem Gießen des Betons.

Bilder oben: das Z-UP liegt an der Heilbronner Straße direkt neben dem GENO-Hochhaus.

Bilder oben: schräg gegenüber vom Gebäude ragt der Turm der LBBW in die Höhe.

Bilder oben: Das Sockelgebäude des GENO-Komplexes setzt seit der letzten Renovierung markante Farbkontraste.

Bilder oben: Freitreppe zum Haupteingang des Z-Up und Fassadenspiegelungen.

Bilder oben: das Bürogebäude am Abend.

Bilder oben: durch die gerundeten und ungleich großen Fassadenelemente ist das neue Bürogebäude kein langweiliger Kubus.

EnBW-City, die neue Firmenzentrale des Energieversorgers EnBW, 2008/2009

Im Industriegebiet Fasanenhof wurde 2008/2009 die EBW-City fertiggestellt, die neue Stuttgarter Zentrale des Energieversorger EnBW. Der bisherige Standort in der Innenstadt (Kriegsbergstraße) wurde dazu aufgegeben. Die Gesamtplanung oblag dem Düsseldorfer Architekturbüro Rhode Kellermann Wawrowsky (RKW). Über den Neubau kann man auf der Website von RKW das Folgende lesen:

„Ein gemeinsames Dach für verschiedene Standorte (…)

Das sechzehngeschossige Hochhaus im Industriegebiet Fasanenhof stellt einen weithin sichtbaren Orientierungspunkt dar. Auf einem etwa 62.000 Quadratmeter umfassenden Areal realisierten wir neben dem Hochhaus für die neue Bürostadt drei Büroriegel, jeweils sechs Geschosse hoch, und ein siebengeschossiges Forum. Als Energieversorger stand die EnBW in der Pflicht, den Bürokomplex umweltfreundlich zu bauen. Im Vergleich zum geforderten Bürohausstandard werden rund 40 Prozent der Heizenergie und 60 Prozent der Kühlenergie eingespart. Für sein innovatives Lichtkonzept erhielt das Projekt im Jahr 2009 den GE Edison Award.“

Bilder oben: die neue EnBW-Firmenzentrale während der Bauarbeiten (Ende 2007 / Mitte 2008).

Bilder oben: die Gebäude der EnBW-City während der Bauarbeiten.

Bilder oben: bei den Gebäuden handelt es sich um Stahlbeton-Skelettbauten mit vorgehängter Fassade, die aus Glas und z. T aus Mesh-Gitter-Paneelen besteht.

Das Bild oben: zeigt sehr schön, den Aufgabenbereich der EnBW als Energieversorger Baden-Württembergs: direkt an der Firmenzentrale verläuft eine Hochspannungsleitung.

Und auf der Website www.baunetz-architekten.de steht zu dem neuen Büroareal das Folgende:

„Im Gewerbegebiet Fasanenhof-Ost in Stuttgart-Möhringen entsteht ein neuer zentraler Verwaltungskomplex der EnBW Energie-Baden-Württemberg AG. Auf ca. 35.000 Quadratmetern wachsen drei sechsgeschossige Büroriegel, ein siebengeschossiges Forum und ein 16 Etagen umfassendes Hochhaus für rund 2.000 Beschäftigte. Ihre moderne, funktionelle und energieeffiziente Gestaltung verankert die Marke EnBW als weithin sichtbaren Orientierungspunkt in der Stadtsilhouette.

Die gestalterische Sprache greift Themen wie Klarheit, Sachlichkeit und Transparenz auf und findet dafür auch poetische Momente in der Mehrschichtigkeit der Hochhausfassade. Das Gebäude verwandelt seine Erscheinung im Laufe des Tages durch seine vielseitige Edelstahlgewebefläche und macht somit die Energie spürbar. Mit zukunftsweisenden und umweltschonenden Techniken wie Betonkernaktivierung und Erdwärmenutzung in Kombination mit Lichtdomen, Fensterbeschattung, Lüftung und Kühlung soll das Projekt die strengen Vorgaben der Energieeinsparverordnung sogar deutlich unterschreiten. Ziel ist es, den Primärenergieverbrauch der EnBW-City um 54 Prozent im Vergleich zu anderen Bürogebäuden zu reduzieren. Mit seinen zukunftsweisenden Arbeitswelten, hochwertigen Außenanlagen und einem vielfältigen Nutzungsangebot wird die EnBW-City zum zentralen Instrument einer leistungsstarken Unternehmenskultur.“

Bilder oben: Gebäudedetails: Eingangsbereich zum Büro-Hochhaus; Gebäude an der gemeinsamen Piazza; Fassadendetails.

Bilder oben: zur EnBW-City gehören außer dem Büroturm noch weitere, jeweils 6-stöckige Bürogebäude.

Bilder oben: der 16-geschossige Büroturm der EnBW-Firmenzentrale und die Skulptur „Meteorit“ auf der zentralen Piazza.

Auf der Piazza vor dem Turm ruht ein (tagsüber) schwarzer großer Klumpen; es handelt sich um die Skulptur „Meteorit“ des Düsseldorfer Medienkünstlers und Professors an der Kölner Kunsthochschule Mischa Kuball. Nachts wird der aus glasfaser-verstärktem Polyesterharz gefertigte „Meteor“ beleuchtet und glüht wie nach Eintritt durch die Erdatmosphäre in einem changierenden Farbspiel. Für die Skulptur war ein Wettbewerb ausgeschrieben worden; das Objekt sollte dem Titel „Energie“ genügen.

Bilder oben: die Skulptur „Meteorit“ auf der Piazza vor dem Büroturm.

Bilder oben: der 16-geschossige Büroturm der EnBW-Firmenzentrale und die Skulptur „Meteorit“ auf der zentralen Piazza.

Geschäfts- und Bürogebäude „Window’s“ 2009

Bild oben: Blick vom Wirtschaftsministerium aus über die Theodor-Heuss-Straße hinweg auf das Büro- und Geschäftshaus „Window’s“.

2006 wurde ein Wettbewerb für ein neues Geschäfts- und Bürohaus an der Theodor-Heuss-Straße ausgeschrieben. Den 1. Preis gewann Günter Schaller von Schaller Architekten, Stuttgart. Auf dem zwischen Theodor-Heuss-Straße und Calwer Straße gelegenen Grundstück wurden beim Vorgängerbau die oberirdischen Stockwerke abgerissen, die unterirdischen saniert und umgebaut. In den Jahren 2007 bis 2009 ist hier ein neues, 7-stöckiges Geschäfts- und Bürogebäude mit markantem Fassadendesign entstanden. Im Erdgeschoss gibt es Handel und Gastronomie, die oberen Geschosse werden (von der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG als Hauptmieter) als Büros genutzt.

Auf der Website von KBP Ingenieure, München (www.kbp.de) kann man zu dem Gebäude das Folgende lesen:

„Mit dem Bürogebäude „Window’s“ am Rande der Stuttgarter Innenstadt ist ein städtebaulicher Baustein an der Theodor-Heuss-Straße entstanden. Mit seiner offenen Fassade trägt das Gebäude zur Aufwertung der Umgebung bei. Der Neubau umfasst insgesamt vier Untergeschosse und acht Obergeschosse mit Einzelhandels- Gastronomie- und Büroflächen. Die Untergeschosse werden neben der Tiefgarage für Technik- und Lagerflächen genutzt.“

Und das Architekturbüro Schaller & Petry Architekten, Stuttgart schreibt auf seiner Website:

„Das Bürogebäude Windows hat zwei Seiten: Zum Stadtboulevard Theodor-Heuss-Straße hin ragen die namengebenden Kuben aus dem Glaskörper. Von hier aus ist über die repräsentative Haupttreppe das erste Obergeschoss erreichbar. Es ist das Herz des Gebäudes mit zweigeschossigem Foyer und Konferenzbereich. Über das Treppenhaus, oder einen der drei Aufzüge, sind die Bürogeschosse zugänglich. Diese lassen sich flexibel aufteilen. Die zwei großen Besprechungsräume im siebten Obergeschoss führen beide auf die Dachterrasse mit Blick über die Stadt. Auf der anderen Seite, zur Calwerstraße hin, integriert sich das Gebäude fein gezackt in den hier engeren Straßenraum mit seiner kleinmaßstäblichen Prägung und beherbergt im Erdgeschoss Ladenflächen. Die viergeschossige Tiefgarage bietet circa 100 Parkmöglichkeiten.“

Bilder oben: Blick auf die Fassade des Gebäudes zur Theodor-Heuss-Straße hin.

Bilder oben: Herbstlaub an der Allee vor dem Gebäude.

Bilder oben: die gefaltete Fassade zur Calwer Straße hin (Ecke Kienestraße).

Bilder oben: Fassadendetails.

Die Galerie ABTART in Stuttgart-Möhringen, 2011

Das Gebäude der Galerie ABTART an der Rembrandtstraße im Stadtteil Stuttgart-Möhringen wurde 2011 von NIXDORF CONSULT Architekten + Ingenieure geplant und gebaut und sticht aufgrund seiner Gestaltung aus der Umgebungsbebauung deutlich hervor: aus einem Baukörper mit dreieckigem Grundriss aus dunkelgrauen Ziegeln kragen quaderförmige „Schaufenster-Boxen“ mit einer bronzefarbenen Metallverkleidung über die Fassade aus. Das Gebäude verfügt im Inneren über drei Ausstellungsebenen; was man von der Straße aus nicht sehen kann, ist der als Skulpturenhof genutzte Innenhof. Von hier aus werden auch die Ausstellungsräume belichtet. Auf der Website der Galerie http://www.abtart.com/ kann man über die Architektur des Hauses das Folgende lesen:

„Das Galeriegebäude setzt konsequent auf ein zeitgenössisches Erscheinungsbild als Zeichen für einen besonderen Ort zur Präsentation und Vermittlung junger Gegenwartskunst.

Im Äußeren ist das kubisch gegliederte Bauwerk geprägt durch ein ausgewogenes Gegenüber von dunklen Ziegeln, Glas und Bronze. Die beiden »Stadtfenster« mit ihren auskragenden Räumen und Rücksprünge in der Fassade führen zu einer spannungsvollen, plastischen Komposition, die nicht auf spektakuläre Effekte aus ist.

Entsprechend der räumlichen Idee des Außenkörpers entstehen auch im Inneren ablesbare Raumfolgen, denen verschiedenartige Nutzungen zugeordnet werden können.“ (…)

Zum Bild: die „Schauboxen“ ermöglichen schon von der Straße aus Einblick in die Ausstellungsräume.

Bilder oben: das Gebäude der Galerie ABTART besticht auch von der Materialkombination her: anthrazitfarbene Ziegel, bronzefarbenes Metall und großflächige Glasscheiben.

Der Hospitalhof (Lederer, Ragnarsdóttir, Oei, 2014)

Das Architekturbüro LRO (Lederer, Ragnarsdóttir, Oei) hat zwischen 2012 und 2014 nach einem Architekturwettbewerb in 2009 neben der Hospitalkirche das Verwaltungs- und Seminargebäude der Evangelischen Kirche (in den 1960er Jahren von Wolf Irion erbaut) durch einen Neubau ersetzt.

Der Hospitalhof ist aber nicht nur ein Büro- bzw. Verwaltungsgebäude, sondern auch ein Bildungszentrum der Evangelischen Kirche, ein Haus, in dem alle möglichen Veranstaltungen: Seminare, Konzerte, Ausstellungen oder Tagungen stattfinden können.

An dem Ort befand sich ursprünglich das 1473 von Graf Ulrich V. gegründete Dominikanerkloster. Die Klosterkirche, die (spätere) Hospitalkirche, wurde zwei Jahre zuvor von Aberlin Jörg erbaut. Im 18. Jahrhundert wurde deren Turm durch eine barocke Variante ersetzt. Im Zuge der Reformation wurde das Kloster 1536 aufgelöst und die Gebäude von der Stadt als Hospital genutzt; daher der Name von Kirche und Verwaltungsbau. Das Bürger-Hospital wurde bis 1894 dort unterhalten.

Dann zog die Stuttgarter Polizei in die Gebäude ein. In einem oberen Stockwerk wurden auch Arrestzellen untergebracht. Während der nationalsozialistischen Herrschaft wurden einige Polizeiabteilungen an andere Standorte verlegt, nur die Kriminalpolizei blieb hier ansässig, die nicht nur für Stuttgart, sondern für ganz Württemberg zuständig war. Es gab wohl auch eine enge Kooperation mit der Gestapo, die ihren Sitz im „Hotel Silber“ hatte.

Die Gebäude der Kriminalpolizei wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört und auch die Kirche wurde schwer getroffen. Rudolf Lempp baute sie verkleinert in anderer Form in den 1950er Jahren wieder auf; die vom Langhaus übrig gebliebene Südwand blieb als Ruinenteil erhalten. An Stelle der ehemaligen Polizeigebäude wurde in den 1960er Jahren von Wolf Irion im Auftrag der evangelischen Kirchengemeinde ein Verwaltungs- und Tagungszentrum errichtet, der Hospitalhof.

Das neue Hospitalhofgebäude, welches den Vorgängerbau ab 2014 ersetzte, bildet einen halböffentlichen Innenhof, der an den Kreuzgang des früheren Klosters erinnert. Verstärkt wird dieser Eindruck noch dadurch, dass in den angrenzenden Gebäudeflügeln zum Hof hin die Flure mit stockwerkshohen Fenstertüren angeordnet sind. Die Fassade des Gebäudes besteht aus hellen Ziegeln; die zum Teil runden Fenster und die Fensterverdachungen sind typische Stilmerkmale der Bauten des Büros von Arno Lederer.

Eine Ausnahme bei der Fensterform bildet die Gebäudeseite, mit der die ruinenhafte Außenmauer der kriegszerstörten Kirche auf die ursprüngliche Länge fortgesetzt wird: hier nehmen schmale Spitzbogenfenster das historische Vorbild auf.

Bilder oben: der Neubau schließt sich den Ruinenwänden der Hospitalkirche an.

Bilder oben: Keine Gebäudeseite ist wie die andere; die Formensprache ist reich an gestalterischen Ideen.

Bilder oben: Gebäudedetails: „Bullaugen-Fenster“ mit Sonneschutz, Fensterverdachungen und Ziegel-Lamellen.

Bilder oben: mit den pinkfarbenen Markisen zeigt der sich hier erstreckende Gebäudeflügel ein freundliches Gesicht.

Bilder oben: überdachter Verbindungsgang vom Neubau zur Hospitalkirche; der Innenhof erinnert an den Kreuzgang des ursprüglich hier befindlichen Dominikanerklosters.

Bild oben: in den Fenstern der zum Innenhof hin zeigenden Gebäudeseite spiegelt sich die Hospitalkirche.

Bild oben: Eingangsbereich zum Hospitalhof.

Bilder oben: Fassade an der Gymnasiumstraße mit Dreiecksfenstern im Erdgeschoss.

Bilder oben: Großer Saal im Hospitalhof mit einer Deckenverkleidung aus Holzlamellen.

Das Bülow-Carré, 2015

In dem Gebäudeblock zwischen Thouret-, Lautenschlager- und Stephanstraße, wo sich zuvor der Verwaltungskomplex der TWS (Technische Werke Stuttgart), später Neckarwerke bzw. EnBW befunden hat, ist zwischen 2013 und 2015 das so genannte Bülow-Carré entstanden. Bauträger war die Bülow AG, Pläne und Umsetzung kamen vom Architekturbüro IPB Pralle + Hübenbecker (Stuttgart).

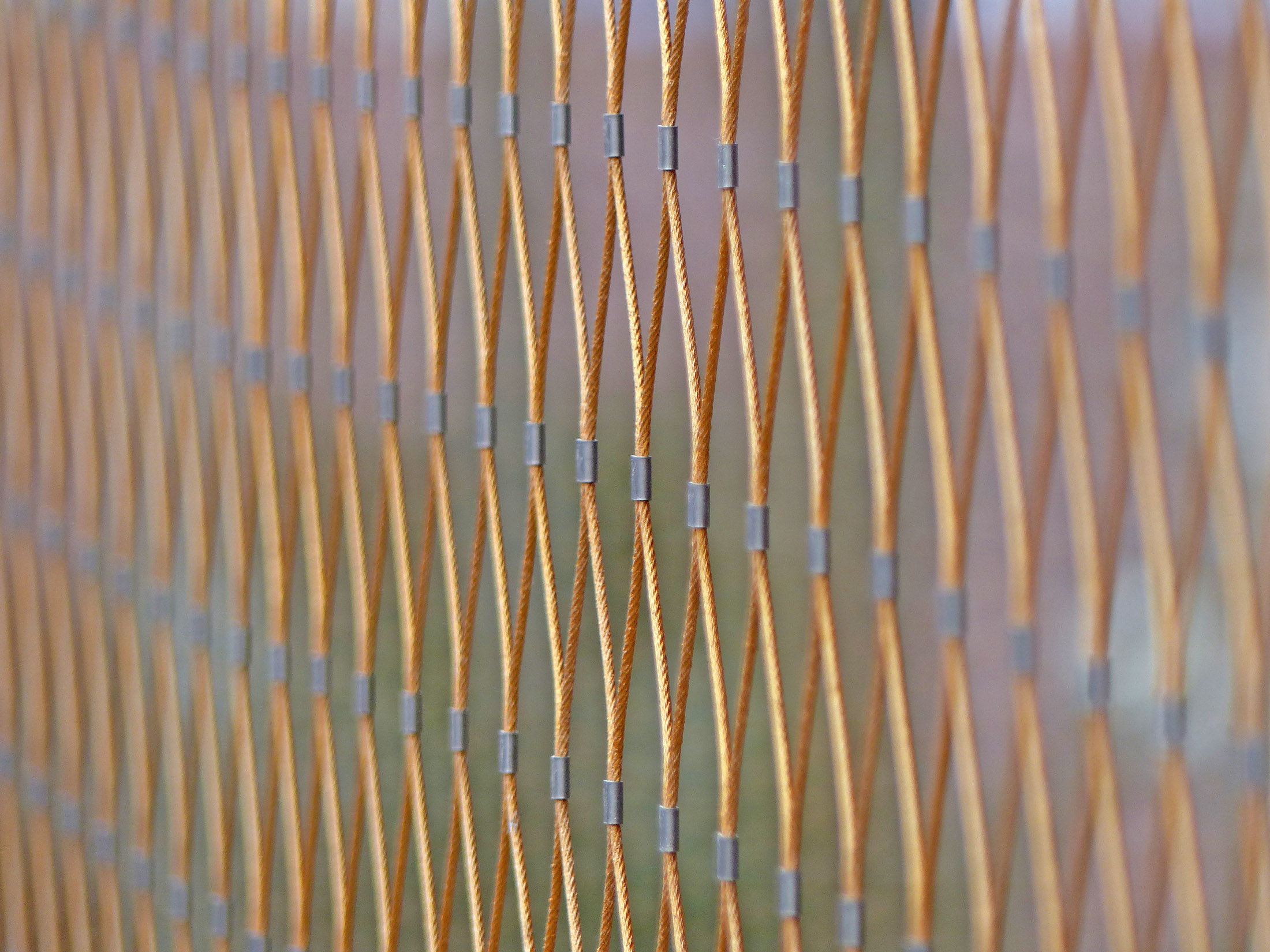

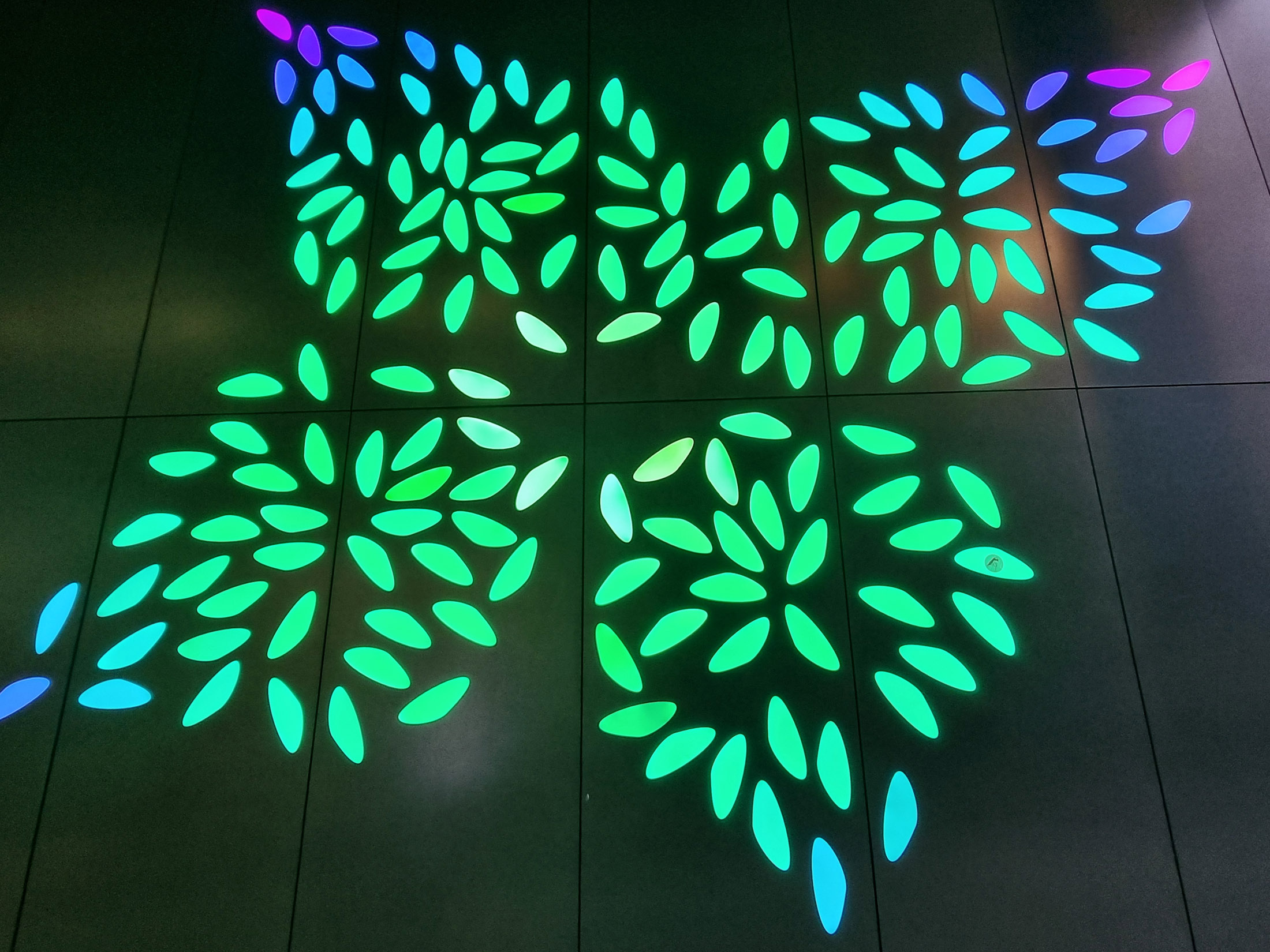

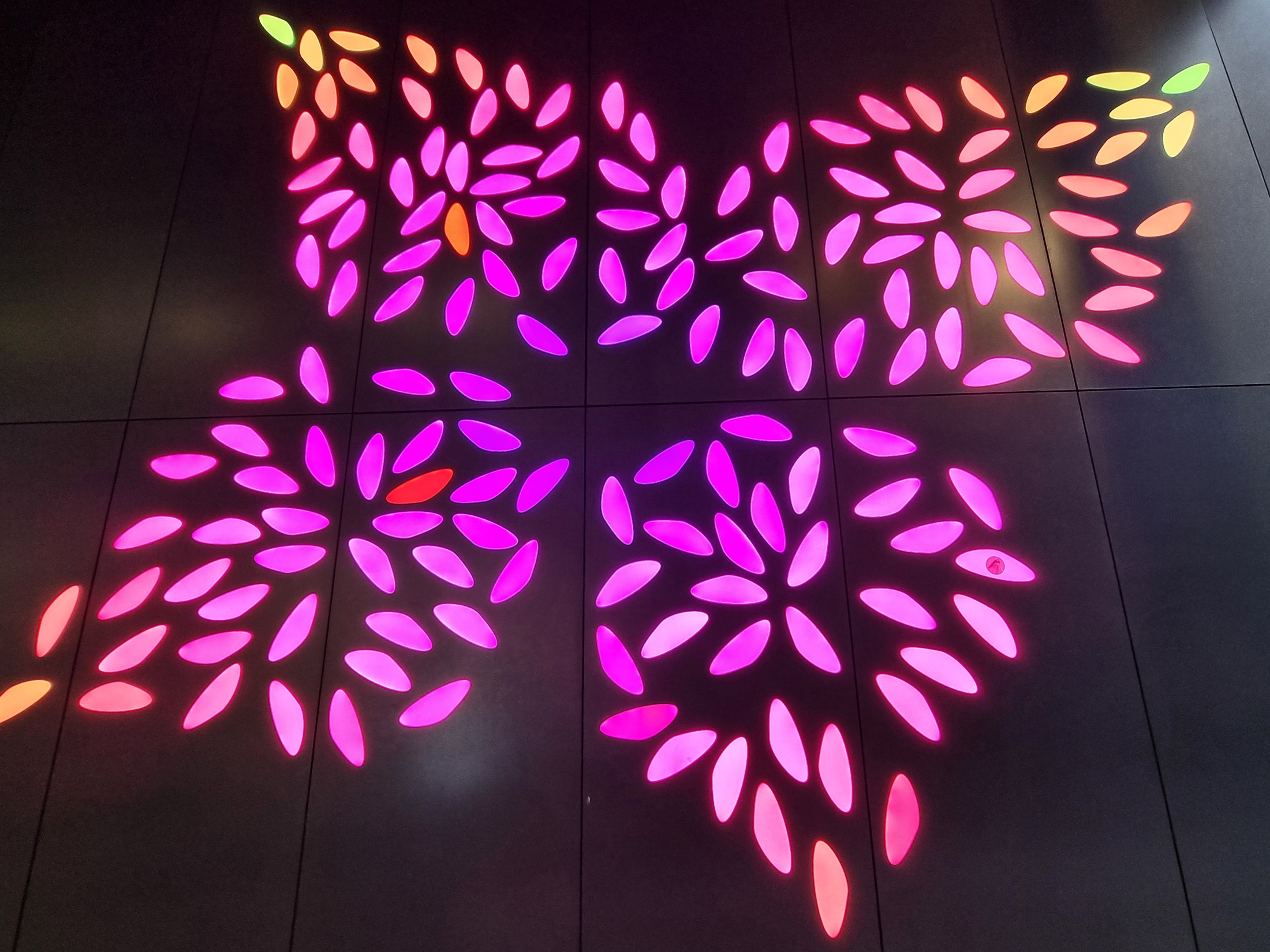

Die Licht- und Fassadengestaltung erfolgte in Zusammenarbeit mit der Künstlerin und Metallbildhauerin Simone Jasinski (Dortmund). Nicht nur die Außenfassade zu den angrenzenden Straßen hin, sondern auch die Passage zwischen der Stephan- und der Lautenschlagerstraße mit der Lichtinstallation „Blattwerk“ wurden von der Künstlerin entworfen. Diese Lichtinstallation besteht aus Aluminiumblechen, in welche elliptische Formen gestanzt wurden; die Bleche sind von LED-Strahlern hinterleuchtet, welche jede einzeln in unterschiedlichen Farben leuchten können. Die Fassade ist einerseits verglast, die Flächen zwischen den Fenstern bestehen aus siebbedruckten Glaselementen, die eine Aluminiumfolien-Struktur zeigen. Besonders lichttechnisch hervorgehoben ist auch der Dachabschluss im obersten (Staffel-)Geschoss.

Im Gebäude sind v.a. Büros (für eine Bank und eine Anwaltskanzlei) entstanden, im Erdgeschoss gibt es aber auch Läden und Gastronomie.

Bilder oben: das Bülow-Carré füllt in der Stuttgarter Innenstadt einen kompletten Baublock aus.

Bilder oben: die bedruckten Fassadenelemente bei Tag….

Bilder oben: … und bei Nacht.

Bilder oben: die Passage von der Lautenschlager- zur Stephanstraße.

Bilder oben: Lichtinstallation „Blattwerk“ von Simone Jasinski in der Gebäude-Passage (in Realität findet ein langsamer und kontinuierlicher Übergang zwischen den Farben statt).

Das Kinderhaus Franziskus, 2015

Neben der katholischen Kirche St. Antonius und dem Gemeindehaus in Stuttgart-Kaltental wurde 2015 von Kuhn und Lehmann Architekten (Freiburg) das zwei-/dreigeschossige Kinderhaus Franziskus für die Ganztagesbetreuung fertiggestellt.

Der in Holzständerbauweise errichtete Kubus wird nach außen hin von umlaufenden Fluchtbalkonen umschlossen. Da das Gebäude am Hang liegt, ist die Ostseite, wo auch der Haupteingang liegt, nur zweistöckig. Hier kommt man zu ebener Erde in das Gebäude, befindet sich dann aber im 1. Obergeschoss.

Auf der Website baunetz-wissen.de kann man zu der Fassadengestaltung des Gebäudes das Folgende lesen: „Eine filigrane weiße Stahlkonstruktion trägt die umlaufenden Fluchtbalkone mit Betonfertigteilen als Lauffläche. Sie bildet eine zweite, der vertikal strukturierten Lärchenholzfassade vorgesetzte Fassadenebene. Ihr leichtes, stellenweise transluzentes Erscheinungsbild verleiht dem schlichten Baukörper eine gewisse Eleganz – insbesondere an der Westseite, wo weiße Streckmetallgitter im Wechsel als Sonnenschutz oder Geländerfüllung den oberen bzw. unteren Teil der Geschosszonen verhüllen.“

Bilder oben: das Kinderhaus Franziskus ergänzt Kirche und Gemeindehaus in Stuttgart-Kaltental.

Bilder oben: Fassadendetails.

Bilder oben: im ersten und zweiten Obergeschoss gibt es umlaufende Fluchtbalkone.

Bilder oben: Haupteingang zum Gebäude im Osten; beidseits des Eingangs schließen sich die einläufigen Treppen zu den Fluchtbalkonen an

Büro- und Geschäftshaus Citygate, 2015

Bild oben: das neue Büro- und Geschäftsgebäude „Citygate“ von oben betrachtet.

2015 haben KSP Jürgen Engel Architekten gegenüber dem Stuttgarter Hauptbahnhof an der Friedrichstraße den Neubau eines 11-geschossigen, 40 Meter hohen Büro- und Geschäftshauses vollendet, welches die Bezeichnung „Citygate“ trägt. „Tor zur Stadt“ stimmt insofern, als man, von der Heilbronner Straße kommend, hier in die Innenstadt einfährt.

Für den Neubau wurde 2008 ein Wettbewerb ausgeschrieben, den das Büro KSP für sich entscheiden konnte. Das zuvor an dieser Stelle befindliche 13-stöckige „Versatel-Hochhaus“ aus dem Jahr 1966, das zuletzt vom Energieversorger EnBW genutzt wurde, musste dafür weichen. Nach dreijährigem Leerstand wurde das Gebäude 2011 abgerissen und durch das neue Gebäude ersetzt.

Bild oben: das ehemalige Versatel-Gebäude, welches für den Bau des „Citygate“-Komplexes abgerissen wurde (Aufnahme vom Herbst 2007). Rechts im Bild das Gebäude der Bahndirektion.

Das neue Bürohaus besteht eigentlich aus zwei Baukörpern, die durch einen verglasten Erschließungsbereich miteinander verbunden sind. Auffallend sind die rot lackierten Fensterlaibungen und die helle Natursteinfassade. Zur Kriegsbergstraße / Heilbronner Straße hin kragt ein dreieckiger Gebäudeteil über die Fassade der darunter liegenden Stockwerke aus.

Bilder oben: das „Citygate“ während der Bauarbeiten im Oktober 2013; der auskragende Gebäudeteil wird während des Baus durch Stahlstützen getragen.

Bilder oben: Blick von der Friedrichstraße auf das neue Bürohaus.

Bilder oben: die Geometrie des Hauses ist recht komplex und aufgrund der roten Fensterlaibungen erregt das Gebäude auch Aufmerksamkeit.

Bilder oben: an der Nordostseite des Gebäudes kragen die oberen 5 Etagen über die unteren Stockwerke aus.

Bilder oben: Baudetails: die Erdgeschosszone entlang der Friedrichstraße und die eigenwillige Gestaltung der Fensterrahmungen: ein schmaler seitlicher Bereich ist mit einem gestuften Lochblech verblendet, ansonsten ist die Fensterlaibung jeweils rot lackiert.

Bild oben: Blick von der Ossietzkystraße auf das „Citygate“-Bürohaus; links ein Mural des Londoner Künstlers Will Gates, bekannt unter seinem Künstlernamen Roids, an einem Gebäude an der Kriegsbergstraße.

Bilder oben: die Nordwest-Seite des Gebäudes (an der Kriegsbergstraße).

Bilder oben: das Büro- und Geschäftshaus „Citygate“ von KSP Jürgen Engel Architekten.

Bilder oben: der Gebäudekomplex besteht aus zwei Baukörpern, die durch einen verglasten Erschließungsbereich verbunden sind.

Kleines Haus mit (großer?) sozialer Wirkung – der Begegnungsraum, 2017

Am Rande des Innenstadtcampus der Uni Stuttgart in unmittelbarer Nachbarschaft zu einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete ist 2017 an der Breitscheidstraße ein kleines Gebäude errichtet worden, welches einer Initiative von Architekturstudierenden an der Universität Stuttgart entsprungen ist. Das Projekt nennt sich „Begegnungsraum Stuttgart“.

Auf der Website begegnungsraum-stuttgart.com kann man zu der genauen Entstehungsgeschichte das Folgende lesen: „Die Idee ‚Begegnungsraum‘ entstand im Jahr 2015, anlässlich der Auseinandersetzung von Architekturstudent*innen mit der sozialen Verantwortung von Architekt*innen innerhalb der Zuwanderungsdebatte. Im Rahmen ihrer gemeinsamen Masterthesis entwarfen Tine Teiml und Meike Hammer einen Raum, der Geflüchtete und Stuttgarter Bürger*innen im städtischen Milieu zusammenführen sollte.

Nach vielen Gesprächen, u. a. mit der Stadt Stuttgart, Trägern von Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete und Sozialarbeiter*innen, wurde das Vorhaben in Kooperation mit der Universität Stuttgart in den Jahren 2016-2017 ausgeführt.

Mittels Fördergelder und zahlreicher Spenden erbauten Studierende gemeinsam mit Bewohner*innen der benachbarten Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete und weiteren Engagierten den Pavillon in der Stuttgarter Breitscheidstraße. Beim Bauen wurden größtenteils natürliche Materialien wie Holz, Lehm und Ton verwendet, um den ökologischen Fußabdruck möglichst gering zu halten.“

Der an der Gebäudefassade als „Urban Living Room“ (Städtisches Wohnzimmer) bezeichnete Raum ist gedacht als Treffpunkt für „alle in Stuttgart lebenden Menschen“. Die Initiator/innen des Projekts wollten mit dem Raum den Austausch zwischen Menschen fördern, die einen sehr unterschiedlichen kulturellen, religiösen oder sozialen Hintergrund haben, insbesondere zwischen den Bewohner/innen der benachbarten Gemeinschaftsunterkunft und der Stadtgesellschaft. Über das Programm bzw. die Aktivitäten, die der Begegnungsraum den Besucher/innen bietet, steht auf der o.g. Website: „Die Bandbreite, der im Begegnungsraum realisierten Aktivitäten reicht von Kreativ- und Lernangeboten, Diskussions-, Informations- und Beratungsforen, über Kulturveranstaltungen bis hin zu open space Formaten. Darüber hinaus stehen die Räumlichkeiten den Bewohner*innen der benachbarten Gemeinschaftsunterkunft bei Bedarf für die private Nutzung zur Verfügung.“

Bilder oben: der „Begegnungsraum Stuttgart“ in der Breitscheidstraße. Bei dem Zeilenbau im Hintergrund handelt es sich um ein Gebäude der Uni Stuttgart (Breitscheid 2).

Das Dorotheenquartier (DOQU), 2017

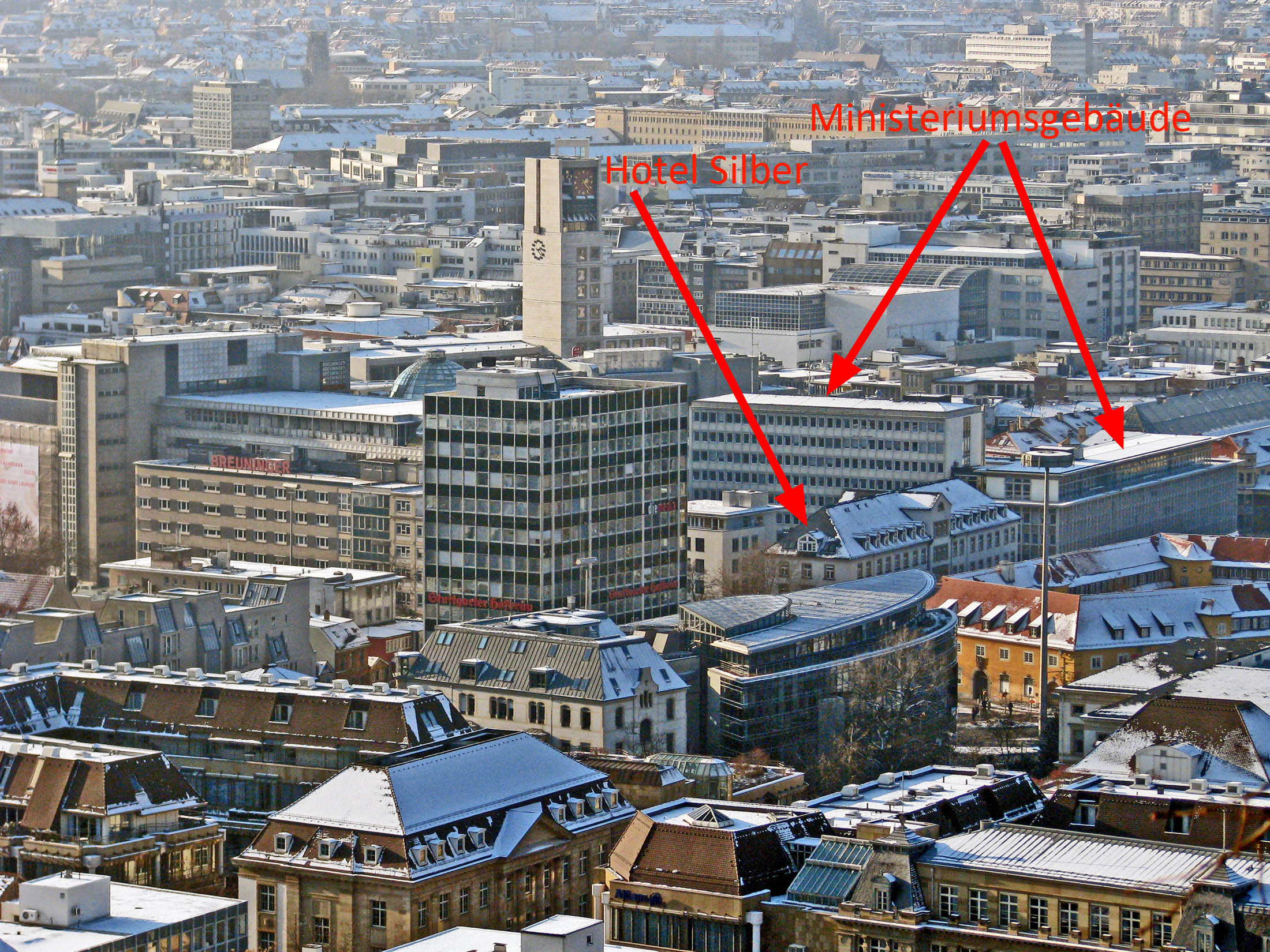

Am Stuttgarter Karlsplatz an der Dorotheenstraße, wurden in den Nachkriegsjahren 1955 bis 1958 von den Architekten Claudius Coulin und Karl Schwaderer Gebäude für das Innenministerium und das Finanzministerium des Landes Baden-Württemberg neu errichtet. Der Vorgängerbau an gleicher Stelle war im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Den Gebäuden benachbart befindet sich das „Hotel Silber“ und der Gebäudekomplex des alteingesessenen Kaufhauses Breuninger.

Bilder oben: die früheren Ministeriumsbauten an der Dorotheenstraße zwischen Breuninger-Kaufhaus, Hotel Silber und Markthalle.

Bild oben: Blick von der Arkade der Stuttgarter Markthalle auf die Ministeriumsgebäude vor deren Abriss (Aufnahme von 2011).

Seit 2007 plante Breuninger eine Neugestaltung des Viertels, insbesondere auch, weil der Bereich zwischen Breuninger-Gebäude und Ministeriumsbauten als „Hinterhofsituation“ empfunden wurde. Dazu wurde 2009 ein internationaler Architekturwettbewerb ausgeschrieben, an dem sich so renommierte deutsche und internationale Büros beteiligten wie Behnisch Architekten, Kleihus + Kleihus, Sauerbruch Hutton, Foster & Partners, UN Studio, gmp (Gerkan, Marg und Partner), BRT (Bothe, Richter, Teherani), Henning Larsen, Blocher Blocher Partners, Richard Meier und Rafael Viñoly. Stefan Behnisch (Behnisch Architekten) gewann den Wettbewerb. Nach seinen Planungen war nicht nur der Abriss der Ministeriumsgebäude und des Geschäftshauses „Betten Braun“, sondern auch des (nach dem Krieg wieder aufgebauten) Hotel Silber vorgesehen. Zwei große Baublöcke sollten das Grundstück füllen.

Das Hotel Silber war in der Zeit der Naziherrschaft von 1937 bis 1945 Sitz der Gestapo-Zentrale für Württemberg und Hohenzollern (siehe diese Website unter Stuttgart / Museen). Gegen den Abriss des Gebäudes regte sich aber heftiger Widerstand aus der Stadtgesellschaft; die Bürgerinitiative „Lern- und Gedenkort Hotel Silber e.V.“ erreichte schließlich, dass das Land Baden-Württemberg 2011 beschloss, das Haus zu erhalten und zu einem Lern- und Gedenkort auszubauen.

Das Architekturbüro Behnisch änderte daraufhin die Planungen; anstelle von zwei großen Baublöcken waren nun 3 separate Bauten (geringerer Bauhöhe) unter Erhalt des Hotel Silber vorgesehen. Im Jahr 2013 zog das Innenministerium schließlich aus dem Gebäude an der Dorotheenstraße aus und in die Ministeriumsneubauten an der Willi-Brandt-Straße um, anschließend wurden die Bestandsbauten abgerissen und der Grundstein für das neue „Dorotheenquartier“ wurde gelegt. Die Bauarbeiten dauerten bis 2017; im Mai dieses Jahres wurde das Quartier eröffnet.

Bilder oben: die drei Baublöcke des Dorotheenquartiers fallen besonders durch die Dachgestaltung auf.

Zum Dorotheenquartier kann man auf der Website des Architekturbüros Behnisch das Folgende lesen:

„Die Neuplanung des Dorotheen Quartiers schafft nicht nur neue Flächen für die öffentliche Nutzung, sondern bietet auch die einmalige Gelegenheit, das Verhältnis zur Karlsplatzpassage neu zu bewerten. Diese Durchgangsstraße galt bislang immer als das weniger wichtige „Rückgrat“ des Geländes, das sich hinter dem Kaufhaus Breuninger befindet und in Richtung Sporerstraße und Karlstraße führt. Mit diesem Projekt, das drei gemischt genutzte Gebäude mit Büros, kleinteiligem Einzelhandel und urbanem Wohnen umfasst, erhält der sehr wertvolle zentrale Stadtkern eine neue Identität und Vitalität – mit einem breiten Angebot an Nutzeraktivitäten. Damit ergänzt das neue Areal das bestehende, florierende Netz belebter Fußgängerzonen in Stuttgart.“

Bilder oben: Blick von der Dorotheenstraße auf das neue Quartier; im Hintergrund das Hotel Silber.

Bilder oben: der Dorotheenplatz ist durch die Gebäudeanordnung neu entstanden; an einer Seite grenzt das Breuninger-Kaufhaus an ihn (mit der durch das Gebäude verlaufenden Karlspassage).

Bilder oben: die Erdgeschosszone wird von verschiedenen Gastronomie-Einrichtungen und Marken-Shops geprägt.

Bilder oben: das neue Quartier nimmt Bezug auf die Umgebungsbebauung: Blick von der Dorotheenstraße auf das Quartier und die Markthalle im Hintergrund; Blick von der Markthalle auf das Dorotheenquartier und (letztes Bild): auch die Gebäude an der Dorotheenstraße zeigen zur Straße hin eine Arkade, die sich auf der Sichtachse mit derjenigen an der Markthalle befindet.

Bilder oben: das Dorotheenquartier bei abendlicher bzw. vorweihnachtlicher Beleuchtung und Dekoration.

Durch die neuen Gebäude, die mit der Eduard-Breuninger-Straße, der Karl-Straße und der Else-Josenhans-Straße öffentliche Durchgänge durch das Areal bieten, sind auch zwei Plätze neu entstanden bzw. durch ihre Anlage aufgewertet worden: der Dorotheenplatz an der Sporerstraße am nordöstlichen Eingangsbereich des Breuninger-Kaufhauses sowie der Sporerplatz zwischen Breuninger, Dorotheenquartier und Markthalle. Insbesondere der Dorotheenplatz hat den bisherigen Charakter dieses Platzes als „Hinterausgang“ des Breuninger-Kaufhauses völlig verändert.

Der Name Dorotheenquartier geht auf die Gattin von Herzog Ferdinand Eugen von Württemberg zurück, auf die Herzogin Friederike Dorothea Sophie von Württemberg.

Bild oben: die Dachgeschosse sind mit bedrucktem Glas verkleidet.

Bild oben: in einem der Gebäude ist auch das Verkehrsministerium des Landes Baden-Württemberg untergebracht.

Besonders auffallend an den gemischt genutzten Gebäuden, die Marken-Shops, Gastronomieangebote, Büros (z. T. auch für Ministerien) sowie Wohnungen beinhalten und die sich auf bis zu neun Stockwerke ausdehnen, ist die markante Dachlandschaft; dabei entfallen 4-5 Stockwerke auf den „Gebäudesockel“ und 3-4 Stockwerke auf die Dachgeschosse. Die zurückspringenden, abgeschrägten Dächer sind mit gedrucktem Glas eingedeckt und bieten, wenn man von der Straße nach oben schaut, durch Reflexionen einen gleitenden Übergang zum Himmel. Die begrünten Dachterrassen sind von der Straße aus nicht sichtbar. Die Fassaden der „Gebäudesockel“ bestehen aus Kalkstein und Glas.

Aufgrund der Kessel-Lage des Stuttgarter Stadtzentrums spielen die Dächer der Gebäude, auf die man von den Höhenlagen hinunterblicken kann, oftmals als „fünfte Fassade“ tituliert, eine große gestalterische Rolle.

Bild oben: fließender Übergang zum Himmel.

Bilder oben: die markante Dachlandschaft der Gebäude.

Bilder oben: Fassadendetails: Natursteinplatten an den Sockelgeschossen, Glas und Aluminium bei den Fensterbändern.

Bilder oben: in den Fensterscheiben des Gebäudes an der Else-Josenhans-Straße spiegelt sich die Fassade des Hotel Silber; und (zweites Bild:) Blick von der Arkade der Markthalle auf das Dorotheenquartier.

Kinderhaus Kirchhaldenschule, Botnang, 2018

Im Stuttgarter Stadtteil Botnang haben für die Landeshauptstadt als Bauherr Günter Hermann Architekten die dortige Kirchhaldenschule um ein so genannter „Kinderhaus“ ergänzt. Hier ist im Erdgeschoss eine Ganztagsbetreuung und in den beiden Obergeschossen eine Kindertagesstätte untergebracht. Im Gebäude gibt es auch einen großen Mensa-Raum, welcher auch für andere Veranstaltungen genutzt werden kann. Das Gebäude ist mit einer Holzfassade aus vorgegrautem Lärchenholz versehen; auf drei Seiten gibt es umlaufende Fluchtbalkone; ein bronzefarbenes Edelstahlnetz dient der Absturzsicherung.

Das in den Hang hinein gebaute und sehr kompakte Gebäude ist mit den Bestandsbauten durch einen überdachten Gang verbunden. 2018 wurde das Kinderhaus fertiggestellt. Es ist für den DAM-Preis des Deutschen Architekturmuseums Frankfurt im „Architekturführer Deutschland 2020“ gelistet.

Bilder oben: das Gebäude ist in den Hang hinein geschoben; von oben sieht man nur die beiden Obergeschosse, vom Hof aus kommt man auch in das Erdgeschoss.

Bilder oben: Gebäudedetails; die beiden Obergeschosse sind mit Lärchenholz verkleidet; vertikale Lichtbänder sind in die Fläche eingelassen.

„LOOK 21“, (2019) – Büro- und Veranstaltungszentrum

An der Heilbronner Straße, Ecke Türlenstraße wurde 2019 ein Gebäudekomplex fertiggestellt, der zum einen Sitz von Südwestmetall ist, zum anderen Veranstaltungsräume für Konferenzen und Tagungen bietet. Der Komplex mit der Bezeichnung „LOOK 21“ nimmt einen ganzen Häuserblock ein und besteht aus zwei Baukörpern; im rückwärtigen, ruhigeren Bereich, getrennt durch einen begrünten Innenhof ist ein Wohnblock entstanden.

Auf der Website www.look21.de kann man zu dem Gebäude das Folgende lesen:

„Seit Mitte 2019 erstrahlt an zentraler Stelle in Stuttgart das LOOK 21, der neue Hauptsitz der Arbeitgeberverbände im Südwesten.

Mit seiner markanten äußeren Form ist das Gebäude eine wichtige Location im Gefüge der Landeshauptstadt. Neben zeitgemäßen Büroarbeitsplätzen bietet es einen Konferenzbereich mit einem Veranstaltungssaal für bis zu 500 Personen sowie weiteren Seminar- und Tagungsräumen.

Eine großzügige, nach außen offen und transparent wirkende Eingangshalle empfängt die Gäste und Besucher im LOOK 21. Von hier führt eine frei geformte Treppenanlage nach oben in den Veranstaltungsbereich, der sich wiederum zu einem begrünten Innenhof hin öffnet. Durch eine differenzierte Lichtgestaltung lassen sich sowohl im Inneren als auch im Äußeren unterschiedliche Lichtszenarien erzeugen.“

Und auf der Website des ausführenden Architekturbüros Schaller Petri Architekten steht das Folgende:

„Auf dem Grundstück der ehemaligen Mercedes Benz Niederlassung in Stuttgart wurde das Quartier Look21 realisiert, mit dem neuen Hauptsitz des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall, weiteren Büroflächen und einem separaten Gebäude mit über 200 Wohnungen. Das Bürogebäude folgt den Grundstücksgrenzen und stabilisiert die Straßenräume. Mit seiner markanten Form soll das Bürogebäude das neben zeitgemäßen Büroarbeitsplätzen, einen Konferenzbereich mit Veranstaltungssaal für 500 Personen, sowie weiteren Seminar- und Tagungsräumen beinhaltet, diese wichtige Stelle im städtischen Gefüge betonen.

Die Wohnbebauung liegt im ruhigen und vor Lärm geschützten rückwärtigen Bereich des Grundstücks. Im Zentrum des Quartiers entwickelt sich ein begrünter Innenhof, der das ruhige und grüne Herz der gesamten Anlage bildet.“

Bilder oben: das LOOK 21-Gebäude scheint auf dem Erdgeschoss zu schweben.

Bilder oben: das Büro-/Veranstaltungsgebäude „LOOK 21“; im Hintergrund (jenseits der Heilbronner Straße) das Einkaufszentrum Milaneo.

Bilder oben: Gebäudedetails; letztes Bild: im Hintergrund der Hotel/Wohn-Turm „Cloud No. 7“.

Bilder oben: Eingangsbereich an der Ecke Türlenstraße / Heilbronner Straße mit Zugangstreppe zur Stadtbahnhaltestelle (Handwerkskammer / Stadtbibliothek).

Bilder oben: Fassade entlang der Heilbronner Straße; letztes Bild: rückwärtige Fassade zum Innenhof hin.

Bilder oben: das nächtlich beleuchtete Gebäude.

Neubau eines Verwaltungsgebäudes für die Deutsche Rentenversicherung (2019)

Am Hauptsitz der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg im Stuttgarter Stadtteil Mühlhausen-Freiberg wurden von 2014 bis 2019/21 im laufenden Betrieb neue Verwaltungsgebäude errichtet. Dazu wurden Teile des Bestandsgebäudes von Otto Jäger und Werner Müller aus dem Jahr 1975, welches modernen energetischen Anforderungen nicht mehr gerecht wurde und welches Büroraumzuschnitte aufwies, die heutigen Arbeitsbedingungen nicht mehr entsprechen, bis auf das Unter- und das Erdgeschoss zurückgebaut. Auf den verbliebenen Fundamenten und Stützen wurden anschließend 9 zusätzliche Stockwerke errichtet. Der Neubau besteht aus zwei miteinander verbundenen abknickenden Baukörpern, die Innenhöfe umschließen. Dadurch haben alle Büros Tageslicht. Ein Teil des Bestandsgebäudes blieb erhalten und wurde saniert, ebenso erhalten blieben das Eingangs- und das Technik-Gebäude.

Da Rückbau und Neubau parallel abliefen, konnten die Neubauten in zwei Schritten in 2016 bzw. 2019 schließlich bezogen werden; die Rückbaumaßnahmen am Bestandsgebäude dauerten bis 2021, 2023 waren dann auch die Erd- und Landschaftsbaumaßnahmen um den Gebäudekomplex herum vollendet. Die Neubauten werden komplett durch Geothermie und Bauteilaktivierung gekühlt bzw. beheizt. Ein Teil der benötigten elektrischen Energie wird von Photovoltaik-Modulen auf den Dächern erzeugt. Die Tragwerksplanung der Neubauten stammt vom Büro Werber Sobek.

Bilder oben: Fassade der Neubauten zur Mönchfeldstraße hin.

Bilder oben: die gerundeten Neubauten und der vrebliebene Teil des Bestandsgebäudes.

Bilder oben: eleganter Faltenwurf – die beiden Baukörper des Neubaus haben gerundete Ecken und zeigen einen komplizierten Grundriss: die riegelförmigen Gebäudeteile knicken jeweils ab und bildeten mehrere Innenhöfe.

Bilder oben: der neu gestaltete Eingangsbereich; im Vordergrund ein verbliebener Teil des Bestandsgebäudes.

Bilder oben: Neubau und Bestandsgebäude; letztes Bild: Skulptur im Eingangsbereich des Gebäudekomplexes.