Oslo – neuere Architektur

Nachkriegsarchitektur, neuere und neueste Architektur

Auf dieser Seite wird die städtebauliche Entwicklung Oslos nach dem Zweiten Weltkrieg anhand einiger Bauten und Projekte dargestellt. Auch auf neuere und neueste Architektur wird hier exemplarisch eingegangen. Dabei handelt es sich des Öfteren nicht eigentlich um einen Neubau, sondern um einen Umbau, Ausbau bzw. eine Konversion eines Bestandsgebäudes für eine neue Nutzung.

Bereits in den 1960er und 1970er Jahren wurden in Oslo erste innerstädtische Bereiche saniert, modernisiert und verdichtet. In den 1980ern wurde der Bezirk Aker Brygge, wo sich große Werftanlagen befanden, teilweise unter Umnutzung von Bestandsgebäuden in ein städtisches Quartier mit Büros, Wohnungen, Handel und Gastronomie verwandelt. Eine ähnliche Entwicklung erfuhr der sich südlich anschließende Bereich Tjuvholmen.

Das größte (aktuelle) Stadtentwicklungsprojekt ist „Fjordbyen“ (Fjord-Stadt), das weiter unten auf dieser Seite dargestellt wird. Die Um- und Neugestaltung von Tjuvholmen war bereits eine Maßnahme im Rahmen des Fjord-Stadt-Programms.

Ein typischer Nachkriegsbau: die amerikanische Botschaft (1959)

Bild oben: das Gebäude der ehemaligen amerikanischen Botschaft in Oslo; an der langen Seite entlang der Ibsens gate befindet sich der Haupteingang; durch den Eingang an der Hansteens gate kam man in die Bibliothek.

Die amerikanische Botschaft in Oslo siedelte sich in direkter Nachbarschaft von Königlichem Schloss und Schlosspark an der Henrik Ibsens gate unweit des Ibsen-Museums an. Das Gebäude wurde vom finnisch-amerikanischen Architekten Eero Saarinen (Sohn von Eliel Saarinen) im Jahr 1950 fertiggestellt. Angepasst an die Geometrie des Grundstücks, auf dem das Botschaftsgebäude steht, hat es einen Grundriss in Form eines annähernd gleichseitigen Dreiecks. In Gebäudemitte gibt es ein großes glasüberdachtes Atrium, die tragende Fassade besteht aus Beton mit eingelagertem Labradorit.

Das Botschaftsgebäude verkörperte zur damaligen Zeit typisch amerikanische Architektur des „International Style“. Mit seiner großen Buch- und Musik-Bibliothek und der Aufführung amerikanischer Filme war die Botschaft auch ein offenes Kulturhaus für die Öffentlichkeit. Man konnte hier im zweiten Stockwerk Bücher und Schallplatten ausleihen oder einen der über 60 Leseplätze nutzen.

Mit zunehmenden Sicherheitsmaßnahmen schirmte sich das Haus aber ab den 1990er Jahren immer mehr ab und war der Bevölkerung nicht mehr so frei zugänglich. Schließlich zog das Botschaftspersonal 2017 in ein neues Gebäude außerhalb der Kernstadt (in Huseby) um.

Ein privater Investor (der Immobilienentwickler Fredensborg) hat das Gebäude gekauft, saniert und unter Beachtung von Denkmalschutzauflagen (von Lundhagem Architekten, Atelier Oslo & Concept design) behutsam umbauen lassen. Heute wird das Haus von diesem Immobilienunternehmen genutzt und es beherbergt auch den norwegischen Hauptsitz von Amnesty International. Die (von Einheimischen so bezeichnete) „Festung Amerika“ ist nun wieder zu einem zugänglicheren Bauwerk mutiert.

Bilder oben: das ehemalige Botschaftsgebäude besitzt einen dreieckigen Grundriss.

Bilder oben: Fassade zur Ibsens gate hin (mit Haupteingang); letztes Bild: Gebäudefront zum Løkkeveien.

Wohnhochhäuser im Stadtteil Enerhaugen (1960-65)

Das auf einem Hügel gelegene Gebiet nördlich vom Stadtteil Grønland wurde erstmals anfangs des 19. Jahrhunderts (v.a. mit kleineren Holz- und Fachwerkhäusern) bebaut und befand sich zu dieser Zeit noch außerhalb de Stadtgrenzen. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Siedlung dann eingemeindet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die alten Gebäude dann teilweise abgerissen, einige davon wurden in das Freilichtmuseum für Kulturgeschichte in Bygdøy verbracht. An ihrer Stelle entstanden dann in den Jahren 1960 bis 1965 durch eine Wohngsbaugesellschaft vier 13- bis 15-stöckige sehr ähnlich gestaltete Wohnblocks. Architekt der Wohngebäude war Sofus Haugen.

Mit dem Bau größerer Wohnsiedlungen, oftmals eher am Rande der Stadt, kam man in den 1960er und 1970er Jahren auch der erhöhten Nachfrage nach Wohnraum entgegen: während direkt nach dem Zweiten Weltkrieg etwa die Hälfte der norwegischen Bevölkerung in Städten lebte, waren es (durch Zuzug aus ländlichen Gegenden) in den 197oer Jahren bereits zwei Drittel.

Bilder oben: Blick von der Aussichtsplattform am Ekeberg-Restaurant auf die Stadt; die vier großen Wohnblocks im Stadtteil Enerhaugen sind schon von weitem gut erkennbar.

Bilder oben: die Straße Åkebergveien führt am steilen Hang entlang zu den Wohnblocks.

Bilder oben: Architekt Sofus Haugen hat die vier Wohnhochhäuser alle ähnlich gestaltet. Zwischen den beiden Blöcken an der Hangkante gibt es einen großen Grünbereich mit Spielplatz und Sitzgelegenheiten. Von hier aus kann man zur Grønland Kircke hinüberschauen.

In den letzten Jahren sorgten verschiedene Stadtentwicklungsmaßnahmen für eine Verbesserung des Wohnumfeldes durch die Anlage von Spielplätzen und parkähnlichen Bereichen mit hoher Aufenthaltsqualität.

Entlang des Erschließungsweges ist an der Außenwand von technischen Anlagen eine Outdoor-Boulderwand (Enerhaugen buldrevegg) entstanden, die laut Auskunft von Anwohnern gut angenommen wird.

Bilder oben: Im Umfeld der Wohnblocks wurden Spielplätze, Aufenthaltsmöglichkeiten und Fußgängerwege neu angelegt; Städteplaner sprechen dabei von „Mikro-Interventionen“, also von kleinen Eingriffen, die aber doch große Verbesserungen für die Anwohner/innen bringen können.

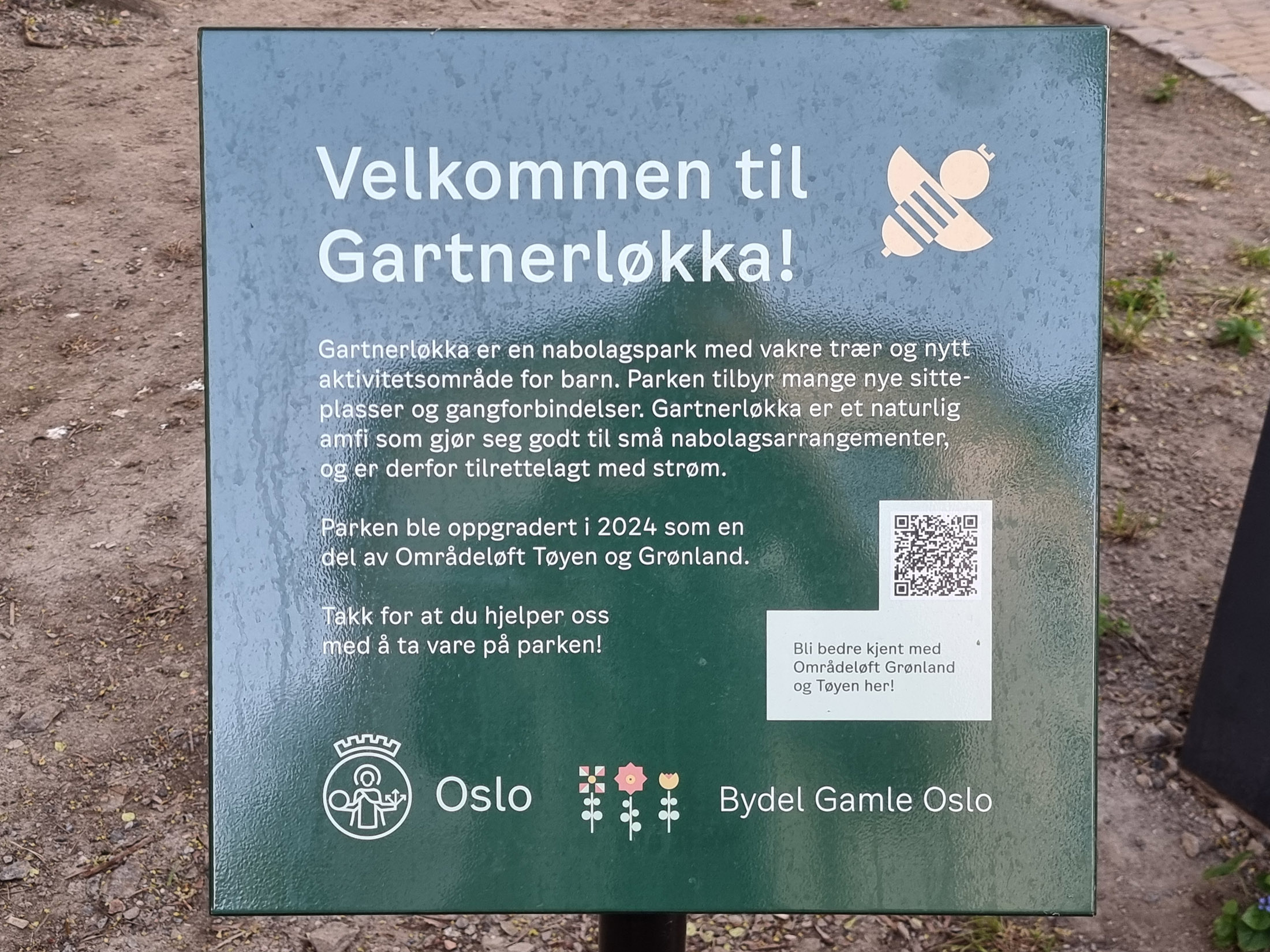

Infotafel (übersetzt mit DeepL.com): „Gartnerløkka ist ein Stadtteilpark mit schönen Bäumen und einem neuen Aktivitätsbereich für Kinder. Der Park bietet viele neue Sitzgelegenheiten und Wege für Fußgänger. Gartnerløkka ist ein natürliches Amphitheater, das sich gut für kleine Veranstaltungen in der Nachbarschaft eignet und deshalb mit einer Stromversorgung ausgestattet ist.

Der Park wurde im Jahr 2024 im Rahmen der Områdeløft Tøyen og Grønland (Quartiersentwicklung Tøyen und Grønland) aufgewertet.

Danke, dass Sie uns helfen, den Park zu pflegen!“

Bürogebäude Storebrand (1963)

Für das Versicherungsunternehmen Storebrand bauten die Architekten Rune Lund, Alf Valentin und Frithjof Stoud Platou 1963 in Nachbarschaft zum Osloer Konzerthaus (Oslo Konserthus) an der Haakon VIIs gate 10 ein großes Bürogebäude. Ungewöhnlich ist der bikonkave Grundriss des Hauses mit einer Einschnürung in Gebäudemitte. Die Fassade besteht aus vorgefertigten Betonelementen.

Heute wird das Bürogebäude auch von Anwaltskanzleien genutzt.

Bild oben: Blick von den Vika-Terrassen auf das Gebäude.

Bilder oben: das Storebrand-Gebäude von 1963 fällt durch seinen ungewöhnlichen bikonkaven Grundriss auf: sowohl im Südosten als auch im Nordwesten wölbt sich die Fassade konkav nach innen.

Bild oben: vor dem Haupteingang befindet sich eine Edelstahlskulptur.

Industries og Eksporten hus, kurz: Ind-Eks-huset (Industrie-/Export-Haus), 1964

An der Henrik Ibsens gate bzw. am Solli plass befindet sich die 1964 von John Engh errichtete Niederlassung für den Norwegischen Industrieverband und den Norwegischen Handelsrat, bestehend aus drei Gebäuden: einem 17-stöckigen (57 Meter hohen) Büroturm und zwei niedrigeren Baukörpern sowie einem einstöckigen Flachbau, in dem verschiedene Handelsgeschäfte untergebracht sind.

Das mittlerweile denkmalgeschützte Gebäude hat eine markante Raster-Fassade aus vorgefertigten Betonelementen. 2010 wurde das Haus umfassend saniert, die geschützte Fassade blieb unangetastet. Auffallend an dem Gebäude ist die filigrane Pergola auch dem Dach des Büroturms.

Wie bei vielen brutalistischen Gebäuden aus den 1960er und 1970er Jahren wird die Sichtbeton-Optik dieser Bauten und ihre oftmals massive Gestalt nicht von der gesamten Bevölkerung geschätzt; so soll das Ind-Eks-huset von einer Mehrheit der Osloer als „hässlichstes Gebäude der Stadt“ eingestuft worden sein.

Bild oben: die Fassade aus Beton-Fertigelementen.

Bilder oben: am Solli plass, unweit der Nationalbibliothek, befindet sich das Industries og Eksporten hus, das John Engh hier 1064 errichtet hat. Auch die Pergola auf dem Dach des Büroturms besteht aus Betonelementen.

Grefsen Terrassehus (Terrassenhaus im Stadtteil Grefsen), 1974

In den Jahren 1973 und 1974 wurde am Grefsenkollveien im Stadtteil Grefsen nach den Plänen des in der Schweiz ausgebildeten norwegischen Architekten Harald Hille eine große Anlage aus Terrassenwohngebäuden errichtet. Sie besteht aus fünf über Fußgängerbrücken in mehreren Etagen miteinander verbundenen 10-stöckigen Blöcken mit insgesamt 360 unterschiedlich großen Wohnungen. Bei den im Komplex wohnenden Kindern sind die Fußgängerbrücken besonders beliebt, denn dadurch kann man auf der ganzen Länge der fünf Gebäude durch die Flure toben.

Mit der gewählten Konzeption sollte eine Wohnform entstehen, die den Bewohnern/innen außer der reinen Wohnfunktion eine breite Palette gemeinschaftlich genutzter Räume und Dienstleistungen anbietet.

So gibt es einen Versammlungsraum, einen Fitnessraum, eine Gemeinschaftswäscherei, einen Fahrrad-Service, eine Mikrobrauerei, einen Kindergarten sowie eine Eisbahn, Tennisplätze, Spielplätze für Kinder, Gästeparkplätze und eine Autowaschanlage; in neuerer Zeit sind Ladestationen für Elektroautos und ein Car-Sharing-Angebot hinzugekommen.

Viele Bewohner/innen wohnen seit der Fertigstellung des Gebäudekomplexes hier; für die Selbstverwaltung gibt es einen Vorstand. Die Wohnanlage funktioniert wie eine kleine Gemeinde.

Durch den Öffentlichen Personennahverkehr ist die Terrassenwohnanlage gut erschlossen. Insbesondere von den oberen Stockwerken hat man einen ausgezeichneten Panoramablick auf die Stadt und den Fjord. Die Bewohner/innen unterhalten sogar eine eigene Website (grefsenterrassehus.no/) für die „Klein-Gemeinde“, die auch wie ein digitales Brett funktioniert und etwa über Veranstaltungen oder Handwerkereinsätze informiert.

Auf der genannten Website der Wohnanlage kann man folgende Beschreibung lesen:

„Grefsen Terrassehus besteht aus fünf miteinander verbundenen zehnstöckigen Wohnblocks. Die Blöcke wurden Anfang der 1970er Jahre vom Architekten Harald Hille entworfen, und die Gebäude stehen für den Funktionalismus jener Zeit. Die Gebäude dominieren die Landschaft, besitzen jedoch unterschiedliche Stockwerke mit markanten Details und breite Blumenkästen, die den Eindruck mildern. Große Glasflächen sorgen für ein luftiges und elegantes Gefühl.

Bilder oben: die Terrassenhaussiedlung in Grefsen; im Untergeschoss gibt es Autostellplätze und Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge.

Bilder oben: die Balkone und Terrassen sind unterschiedlich gestaltet und von den Bewohner/innen meist begrünt. Fußgängerbrücken verbinden die fünf Blöcke in mehreren Etagen.

Bilder oben: die rückwärtige Gebäudeseite.

Bild oben: vor dem Kindergarten im Erdgeschoss gibt es einen großen Spielplatz.

Postgirobygget / Posthuset (Postgiro-Hochhaus, 1975)

Das Postgirobygget (Postgiro-Gebäude) bestimmt die Skyline Oslos mit. Ursprünglich bauten die Architekten Ott Borgrud Pedersen und Rolf Christian Krognes dieses Hochhaus für die Post im „International Style“, ganz typisch mit einer Vorhangfassade aus Aluminium und Glas.

Als Postgirobygget hielt das damals 19-geschossige Hochhaus (mit einer Höhe von 85 Metern) den Titel des höchsten Gebäudes in ganz Norwegen. Anfang der 2000er Jahre kaufte die größte norwegische Zeitung (Aftenposten) die Immobilie und ließ sie vom Büro HRTB Arkitekter modernisieren und um 4 bzw. 6 Etagen auf nun 111 Meter Höhe aufstocken. Dabei wurde die eine Gebäudehälfte stärker aufgestockt als die andere, sodass jetzt der Eindruck entsteht, es handele sich um Doppeltürme. Durch eine Einrückung in Fassadenmitte wird dieser Eindruck noch verstärkt. 2003 waren die Renovierungs- und Umbaumaßnahmen beendet; seitdem besteht die Fassade weitgehend aus blauem Glas.

Im Gebäude ist jetzt auch wieder die norwegische Post (Posten Norge, jetzt Posten Bring) als Mieter ansässig.

Bilder oben: Blick von Enerhaugen auf den Posthuset-Turm und das Radisson Blu Plaza-Hotelhochhaus; Blick auf das Posthusetgebäude von der Hafenpromenade in der Bjørvika-Bucht aus.

Bilder oben: erstes Bild: das Posthuset-Hochhaus und die Fußgängerbrücke am Sonja Henies plass, welche das Einkaufszentrum Galleri Oslo (mit dem zentralen Busterminal) mit dem Einkaufszentrum Byporten und dem Hauptbahnhof verbindet. Weitere Bilder: vor der Renovierung und dem Umbau war das Posthuset-Gebäude ein quaderförmiger Block; durch den Rücksprung in Fassadenmitte entsteht jetzt der Eindruck eines Doppelturms.

Bilder oben: das Posthuset-Hochhaus ragt hinter dem ehemaligen Ostbahnhofsgebäude auf (heute Einkaufszentrum Østbanehallen). Im Vordergrund die Brunnenanlage auf dem Christian Frederiks plass mit der Skulptur „Erde und Sonne“.

Bilder oben: das Posthuset-Hochhaus.

Radisson Blu Plaza Hotel, 1989

In Nachbarschaft zum Osloer Busterminal und der Multifunktionsarena Oslo Spektrum wurde 1989 das höchste Gebäude der Stadt fertiggestellt: das damals als „Radisson SAS Plaza“ bezeichnete Hotel hat 37 Stockwerke und misst in der Höhe 117 Meter. Gebaut wurde es vom schwedischen Architekturbüro White Arkitekter. Der Grundriss des Gebäudes bildet ein schmales Rechteck, sodass das Gebäude, je nachdem aus welcher Richtung man schaut, einmal sehr breit und dominant und im anderen Fall ganz filigran und schlank aussieht.

Zur Gebäudespitze hin ist der Baukörper mit einem steilen, einseitigen Schrägdach (Pultdach) versehen. An einer Gebäudeecke verläuft ein gläserner Personenaufzug. Dem Turm angeschlossen ist ein flacher, dreigeschossiger Bau, in dem sich der Eingangsbereich, die Hotel-Lobby sowie Restaurants und Konferenzräume befinden. Die Glasfassade des Gebäudes reflektiert stark seine Umgebung sowie das Licht des Himmels.

Bild oben: die spiegelnde Glasfassade des Hotelgebäudes im Abendlicht.

Bilder oben: das „Radisson Blu Plaza Hotel“ befindet sich in der Nähe des Hauptbahnhofs, des zentralen Bus-Terminals und des Posthuset-Hochhauses.

Bilder oben: das Hotelgebäude grenzt auch an den Fluss Akerselva.

Bilder oben: auffallend an dem Hotelhochhaus sind das steile Pultdach und der außen angebrachte gläserne Aufzug.

Neuere städtebauliche Entwicklungen – Aker Brygge, 1985-1998, 2016

Aker Brygge ist ein Stadtbezirk im Stadtteil Frogner; geografisch gesehen ist es die westliche Flanke der Bucht Pipervika, während sich auf dem östlichen Pendant die Festung Akershus befindet und im Norden der Rathausplatz mit dem mächtigen Osloer Rathaus. Städtebaulich ist Aker Brygge geradezu ein Paradebeispiel für ein Transformationsprojekt: hier befand sich bis 1982 das Werftgelände der Akers Mekaniske Verksted AS. Auf der Werft wurden Schiffe gebaut und nach Entdeckung von Öl in der Nordsee auch Bohrinseln.

Einen Wettbewerb zur Umgestaltung dieses ehemaligen Industriegeländes gewann das Architekturbüro Telje-Torp-Aasen 1985, den Zuschlag für die Landschaftsplanung erhielt das Büro LINK Landskap.

In der Folge wurden einige der Werftgebäude abgerissen, viele jedoch blieben erhalten und wurden für die Büro- oder andere Nutzung umgebaut. Der Bau von neuen Wohn-, Geschäfts- und Bürogebäuden erfolgte in mehreren Bauabschnitten, wovon der erste 1986 abgeschlossen wurde; vollständig umgesetzt waren die Planungen dann 1998. Der ehemalige Trockendock ist jetzt ein Kanal.

Heute gehört Aker Brygge zu den lebendigsten Vierteln der norwegischen Hauptstadt, der von mehreren Milllionen Menschen jährlich besucht wird; hier gibt es jede Menge Ladengeschäfte, Cafés, Restaurants und Bars und ein Kino. Die Uferpromenade „Stranden“ ist Teil eines größeren Projektes, welches die komplette Uferlinie der Stadt wieder mehr den Menschen unmittelbar zugänglich macht. Mittlerweile kann man auf 12 Kilometern Länge vom Osten bis zum Westen am Ufer des Oslofjords entlangspazieren. Die Promenade und die anderen Straßen und Plätze im Viertel wurden vom gleichen Landschaftsarchitekturbüro (LINK Landskap), welches die ursprüngliche Gestaltung innehatte, zwischen 2014 und 2016 nochmals überarbeitet. So wurde etwa die Uferpromenade mit viel Stadtmobiliar und Kunst im öffentlichen Raum ausgestattet und auf breiten Treppenanlagen kann man jetzt am Ufer sitzen und zur Festung Akershus hinüberschauen.

Bild oben: die neu gestaltete Uferpromenade; im Hintergrund rechts das Rathaus.

Bild oben: Kanal zwischen Tjuvholmen im Süden (links im Bild) und Aker Brygge im Norden (rechts im Bild).

Bilder oben: die Uferpromenade „Stranden“ und neue Bebauung; nach der letzten Umgestaltung kann man jetzt auch auf breiten Treppen am Ufer des Oslofjords sitzen.

Zur dieser Umgestaltung kann man von LINK Landskap auf der Website archello.com das Folgende lesen: (…) „Die neu gestaltete Strandpromenade „Stranden“ hat das Viertel neu belebt und einem wichtigen Zentrum für soziale Interaktion und Aktivität in Oslo neues Leben und Interesse eingehaucht.

Die Landschaftssanierung erhöht den visuellen und physischen Kontakt mit Oslos herrlichem Fjord und fördert gleichzeitig die soziale Interaktion und Vielfalt entlang der Uferpromenade. Eine der größten Herausforderungen des Projekts bestand darin, den Querschnitt von „Stranden“ neu zu konfigurieren und zu vereinfachen. Neuordnung und Konsolidierung der Promenade, um eine breitere, großzügigere, öffentlich zugängliche Uferpromenade zu schaffen. Das schafft mehr Platz zum Flanieren, „Verweilen“ und erhöht die Flexibilität für andere spontane und ungeplante Aktivitäten. Das Ergebnis ist ein dynamischeres Erleben der Fjordlandschaft und mehr „Raum für Leben“.

LINK Landskap entwickelte ein ortsspezifisches Konzept für Stadtmobiliar und „Bleiben“, das die Rolle des sozialen Miteinanders im öffentlichen Raum pflegt und zelebriert. Das Konzept für das Stadtmobiliar wurde in Zusammenarbeit mit Vestre – einem norwegischen Unternehmen, das sich auf das Design und die Herstellung von Stadtmöbeln spezialisiert hat – und den Möbeldesignern Lars Tornøe und Atle Tveit entwickelt. Das Konzept basiert auf der Vielfalt der Aktivitäten und der Flexibilität der Nutzung. Die charakteristische Farbe des Projekts ist von „Signal Orange“ inspiriert. ein Überbleibsel der maritimen Geschichte Oslos, das oft entlang der (post-)industriellen Uferpromenade verstreut zu finden ist.

Heute ist es mehr denn je möglich, sich hinzusetzen, zu liegen, zu essen, zu lesen, zu plaudern oder ruhig zu spazieren und dabei die herrliche Fjordlandschaft auf sich wirken zu lassen, ohne Gast in einem der vielen Restaurants oder Bars der Gegend sein zu müssen“.

Bilder oben: Blick von der Festung Akershus aus auf die Uferpromenade und die Neubauten auf Aker Brygge.

Bilder oben: Blick auf die Marina (den Jachthafen) vor Aker Brygge, die Uferpromenade und das Osloer Rathaus. Auf dem Pier haben die Architekturbüros Alliance Arkitekter (Norwegen) und MAPT (Dänemark) 2011 ein Restaurantgebäude fertiggestellt, dessen vielfach gekrümmtes Holzdach an eine Welle erinnert, daher der Name „Onda“.

Bilder oben: ein Teil der Industriebauten wurde erhalten und für neue Nutzungen umgebaut. Das „Latter“ (auf Deutsch: Gelächter) ist die größte Comedy-Bühne in ganz Skandinavien; in diesem ehemaligen Werftgebäude gibt es nicht nur ein Restaurant mit Außenterrasse und etliche Bars, sondern auch einen großen und zwei kleinere Veranstaltungsräume des Comedy-Theaters.

Bilder oben: Geschäfts- und Büro- sowie Wohnbauten auf Aker Brygge. Das Viertel wird von Kanälen durchzogen, die z. T. aus den Docks der früheren Werftanlagen entstanden sind.

Bilder oben: ein zentraler Platz von Aker Brygge ist der Aker Brygge torget. Die den Platz säumenden Gebäude wurden in den 1980er Jahren gebaut, diejenigen auf der linken Seite (im Bild) hat das Architekturbüro von Niels Torp entworfen.

Bilder oben: Geschäts-, Büro- und Wohnbauten am Aker Brygge torget. Im Erdgeschoss gibt es Ladengeschäfte und Gastronomie.

Bilder oben: das Gebäude Stranden 15 steht geradezu repräsentativ für die Architektur und die städtebauliche Zielsetzung bei der Transformation von Aker Brygge; gebaut hat es Niels Torp mit Fertigstellung im Jahr 1988. Mit seinen Säulen und dem Rundfenster (als Zitat einer Rosette) könnte man das Werk wohl der Postmoderne zuordnen. Über das Gebäude schreiben Henning Nielsen und Ulf Meyer im „Architectural Guide Oslo“ (DOM publishers, Berlin, 2019) das Folgende (sinngemäß übersetzt aus dem Englischen:) „Niels Torp entwarf die meisten der neuen Gebäude im Hafen-Entwicklungsgebiet Aker Brygge. Die meisten davon sind multifunktional, wie Miniatur-Städte: Läden und Restaurants in den unteren Geschossen, Büros in den mittleren Etagen und Wohnungen in den Obergeschossen. Eine große Bandbreite von Motiven, Baudetails und Materialien wurden benutzt, um eine urbane Atmosphäre zu erzeugen und, wie der Architekt erklärt, ‚um dem Quartier eine Identität, eine Intimität, Drama, Monumentalität, Freundlichkeit, Kontraste, Humor und ein festliches Ambiente zu verleihen‘.“ (…)

Bilder oben: auf einem dreieckig zugeschnittenen Grundstück am nördlichen Ende von Aker Brygge steht dieses Bürogebäude mit einer leicht gekrümmten Glasfassade; davor ist der Taxistand für das Viertel.

Bilder oben: Spielplatz mit Rutsche in Form eines Hummers und die Plastik „What’s next“ des amerikanischen Künstlers Brendan Murphy, eine 7 Meter hohe und über eine Tonne schwere Astronautenfigur.

Bilder oben: Bürogebäude an der Holmens gate.

Bilder oben: alt und neu in Aker Brygge.

Die Halbinsel Tjuvholmen („Inselchen der Diebe“), 2005-2014

Südwestlich an Aker Brygge grenzt Tjuvholmen (zu deutsch: „Inselchen der Diebe“), bestehend aus einer Halbinsel und zwei kleinen Inselchen. Der Name erklärt sich aus der Geschichte der Insel: im 17. Jahrhundert wurden hier Straftäter hingerichtet. Nach Abschluss der Stadtentwicklungsmaßnahmen auf Aker Brygge wurden auf Tjuvholmen im Rahmen des „Fjordbyen“-Projektes („Fjordtstadt“) hier anstelle der früheren Hafenanlagen in den Jahren 2005 bis 2014 Wohnhäuser und Bürogebäude errichtet; mit dem Bau des Astrup Fearnley Museums für Moderne Kunst durch das Architekturbüro von Renzo Piano in 2012 kam auch die vorgesehene kulturelle Komponente hinzu.

Die Gesamtplanung für das Konversionsprojekt oblag dem Büro von Niels Torp, nachdem dieses in 2002 einen entsprechenden Wettbewerb für sich entschieden hatte. Die bebaubare Fläche wurde durch Aufschüttungen wesentlich erweitert. Im Gegensatz zu Aker Brygge gibt es hier weniger Bürobauten und dafür mehr Wohnungen. Zudem wurde bei den Planungen entschieden, jedes Gebäude von einem anderen Architekturbüro planen und bauen zu lassen, was zu einem deutlich heterogeneren Erscheinungsbild beiträgt.

Auf dem Parkgelände, welches das Astrup Fearnley Museum umgibt, gibt es auch ein Strandbad; alternativ kann man vom Pier an der Südspitze der Insel ins Wasser des Oslofjords springen.

Bild oben: Blick über die Marina vor Aker Brygge auf Tjuvholmen mit dem Astrup Fearnley Museum.

Bilder oben: Wohnblocks am Kanal, der die nördlichere Halbinsel von Tjuvholmen von en beiden kleineres südlichen Inselchen trennt.

Bilder oben: Appartementhaus und Gebäude der Handelsbank (rechts im Bild); das mit einer braunen Metallfassade gekleidete Bürogebäude wurde 2010 vom Architekturbüro Schmidt Hammer Lassen fertiggestellt.

Bilder oben: die Appartementgebäude sind teilweise zylindrisch oder zumindest halbrund.

Bilder oben: Wohnkomplex am Olav Selvaags Platz (erstes Bild) und kühn geformte Balkone an einem Wohnblock.

Bilder oben: mehrfach gestufte Fassade an einem Wohnblock; Fassadendetails.

Bilder oben: Bauten an der Südspitze von Tjuvholmen; hier gibt es auch eine große Treppe, auf der man am Wasser sitzen kann sowie einen Bade-Pier.

Bilder oben: an der Südspitze von Tjuvholmen steht der Aussichtsturm „Sneak Peak“.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (Architektur- und Design-Hochschule Oslo), 1938 / 2001

1945 wurde die Architektur- und Design-Hochschule Oslo (damals nur als Architekturhochschule) gegründet. Sie bietet als öffentliche Forschungshochschule ein Studium in den Fachbereichen Architektur, Städtebau und Landschaftsplanung sowie für Design an. Die Einrichtung war viele Jahre in einem ehemaligen und für diese Zwecke viel zu kleinen Wohngebäude untergebracht. Im Jahr 2001 zog die Institution dann in ein ehemaliges Industrieareal aus dem Jahr 1938 an der Akerselva. Hier war ursprünglich die Elektrizitätsgesellschaft Oslo mit einer Trafostation sowie Lager- und Verwaltungsräumen ansässig.

Den Um- und Ausbau des ehemaligen Industriebaus zur Hochschule mit Mensa, Bibliothek, Hörsälen sowie Ausstellungs- und Werkstatträumen besorgte das Architekturbüro Jarmund/Vigsnæs AS Architects MNAL in den Jahren 1998 bis 2001, nachdem es einen offenen Wettbewerb in 1998 gewonnen hatte.

Das Äußere des Gebäudekomplexes steht unter Denkmalschutz. Aus dem Bestandsgebäude schnitten die Architekten einen Zugangsbereich heraus, so dass Licht in die Räume im Erdgeschoss fällt und ein U-förmiger Gebäudezuschnitt entstand. Die beiden Seiten des „U“ wurden durch neue Unterrichtsräume in einer verglasten Brücke miteinander verbunden. Das Dach des Erdgeschosses wurde begrünt, erhielt Lichtkuppeln und ist durch eine breite Treppe erreichbar und begehbar. Alle Designstudios und Lehrsäle befinden sich im 1. Obergeschoss, im 2. Obergeschoss sind die Büros für die Verwaltung und Räume für das Forschungspersonal untergebracht.

Bilder oben: Zugang zum Innenhof des Gebäudekomplexes.

Bilder oben: das Äußere der Gebäude steht unter Denkmalschutz.

Bilder oben: im Erdgeschoss sind unter anderem die Werkstätten untergebracht.

Bilder oben: Zugang zum begrünten Dach, Brücke mit den Lehrsälen und Lichtkuppeln auf dem Dach. Letztes Bild: vermutlich eine Projektarbeit der Studierenden.

Hauptsitz der norwegischen Telefongesellschaft Telenor (2001)

Nachdem 1998 der neue Hauptstadtflughafen in Gardermoen in Betrieb ging und der bisherige in Fornebu stillgelegt wurde, siedelten sich auf dem ehemaligen Flughafengelände am Lysakerfjord nach und nach viele Unternehmen an.

2001 wurde auf dem Gelände der ehemaligen Landebahn (Snarøyveien 30) ein riesiger Gebäudekomplex als Hauptverwaltungssitz des Telekommunikationsunternehmens Telenor nach den Plänen von NBBJ Architects, HUS arkitekter und Per Knudsen Arkitektkontor AS (PKA) fertiggestellt.

Der Gebäudegrundriss lehnt sich an das (frühere) Telenor-Logo an: ein symbolisches Auge, bestehend aus einem Punkt in der Mitte und zwei oval zu ihm hin gebogenen Linien beidseits dieses Punktes. So ist nun auch das von den Dimensionen her beachtliche Gebäudeensemble angelegt: in der Mitte eines großen, mit Lichtstelen-Reihen versehenen Platzes (Telenortorget) befindet sich ein zentrales Konferenz- und Begegnungszentrum (genannt „The Hub“); südlich und nördlich davon ziehen sich etwa 300 Meter lange konkav zum Hub hin gekrümmte, mehrstöckige Trakte mit einer Glasfassade hin, von denen jeweils vier fünfstöckige Blöcke mit Büroräumen abgehen, welche selbst wieder aus mehreren Baukörpern bestehen, die über ein gläsernes Atrium erschlossen werden. Am Ostende des nördlichen Gebäuderiegels ragt ein voll verglaster Anbau in den blauen Himmel am Fjord; dabei handelt es sich um ein weiteres Konferenzzentrum, „Expo“ genannt.

Mittlerweile hat sich das Telekommunikationsunternehmen allerdings ein neues Logo gegeben. Außerdem wurde das Gebäude an eine Immobilienfirma verkauft und die benötigten Büroräume wurden langfristig angemietet; im Gebäudekomplex sind auch andere Firmen ansässig, so etwa ABB oder das Norwegian Fashion Center.

Am nördlichen Gebäuderiegel ist unterhalb der Dachkante ein großes LED-Band angebracht; es handelt sich um ein Kunstwerk, das die amerikanische Künstlerin Jenny Holzer in Zusammenarbeit mit Telenor dort hat installieren lassen. Eine von links nach rechts scrollende Laufschrift zeigt Texte von Jenny Holzer an. Die Installation nennt sich „Running Letters“.

Bilder oben: Info-Stelen am Eingang zum Gelände verschaffen den nötigen Überblick.

Bild oben: die komplexe Struktur des Telenor-Gebäudes kann man am besten aus der Luft überblicken; Screenshot aus © Google Earth.

Bilder oben: Zugang zum Telenor-Platz (Telenortorget) vom Parkplatz oder der Bushaltestelle aus.

Bild oben: „The Hub“ ist das zentrale Konferenz- und Veranstaltungszentrum in der Mitte des Telenor-Platzes (im Bild rechts).

Bilder oben: das Gebäude in der Platzmitte nennt sich „The Hub“ und dient als Konferenzzentrum.

Bilder oben: der nördliche Gebäuderiegel

Bilder oben: die Eingänge sind mit dem Buchstaben des Gebäudeabschnitts gekennzeichnet. Direkt unter der Dachkante zieht sich ein LED-Band hin; es handelt sich um das Kunstwerk „Running Letters“ von Jenny Holzer.

Bilder oben: sieht aus wie ein großer, geschliffener Kristall: das Konferenzzentrum „Expo“ am Ost-Ende des nördlichen Gebäudetraktes.

Bilder oben: verglaste Brücken im ersten Obergeschoss verbinden die Gebäuderiegel und den Hub miteinander.

Bilder oben: der südliche Gebäudetrakt.

Bilder oben: das östliche Ende des südlichen Gebäudetraktes; von diesem zweigen – wie auch vom nördlichen – vier Gebäudegruppen ab.

Bilder oben: westliches Ende des nördlichen Gebäudetraktes.

Die Villa Hareløkken , 1911 / 2000

Etwas unterhalb (südlich) des Telenor-Komplexes befindet sich eine freistehende Villa mit der Anmutung eines Herrenhauses, die Villa Hareløkken. Das Haus wurde von Architekt Arnstein Arneberg entworfen und für den Industriellen Halvdan Mustad gebaut. Ursprünglich war nur ein Ferienhäuschen für den Sommer geplant, aber als Mustad sich dann hier niederlassen wollte, wurde das Haus zum vollwertigen Wohnsitz ausgebaut.

Als in den 1960er Jahren eine Erweiterung des benachbarten Flughafens Fornebu anstand, wurde das Haus enteignet und in ihm eine Flughafenbehörde untergebracht. Mittlerweile ist der Flughafen aber von Fornebu nach Gardermoen umgezogen und Telenor hat die Villa im Jahr 2000 erworben. Sie wird von dem Telekommunikationsunternehmen nun für Repräsentations- und Konferenzzwecke genutzt. Das nahe der Villa befindliche Badehaus im Fjord gehört ebenfalls Telenor und wird vom Konzern instand gehalten.

Bilder oben: die Villa Hareløkken dient dem Telenor-Konzern zu Repräsentations- und Konferenzzwecken.

Bilder oben: das Badehäuschen im Fjord wurde von Telenor restauriert und wird auch vom Konzern unterhalten.

Das „Fjordstadt“-Projekt

nach der Jahrtausendwende (ab ca. 2002) begannen die Planungen für Umnutzungsmaßnahmen im Rahmen des Fjordbyen-Projektes (Fjordstadt-Projekt): ehemalige Hafen-, Werft- und Lagerhausgebiete sowie Verkehrsinfrastrukturbauten sollten durch Bürobauten und Wohnsiedlungen sowie Gebäude für Kultur-, Freizeit- und Tourismuseinrichtungen (Museen, Bibliothek, Oper, Schwimmbad, …) ersetzt werden. Die Stadt sollte sich wieder mehr zum Fjord hin orientieren. Der Masterplan für die Gestaltung des öffentlichen Raumes stammt vom dänischen Architekten und Stadtplaner Jan Gehl (bekannt durch sein Buch „Städte für Menschen“), genauer: von Gehl Architects und dem ebenfalls dänischen Architekturbüro SLA.

Ein Ziel der Umgestaltungsmaßnahmen war die bessere Zugänglichkeit zum Fjord; mittlerweile ist fast die gesamte 12 Kilometer lange Uferlinie in Form einer Kaipromenade erschlossen, Plätze wurden autofrei gemacht (z. B. der Rathausplatz) und mehrspurige Autostraßen in Tunnels verlegt.

Das Fjordstadt-Projekt war und ist auch eine Image-Maßnahme, der Stadt sozusagen ein neues „Branding“ zu verleihen: Oslo ist nicht mehr die von Industrie, Werften, Hafenlogistik und Lagerhäusern geprägte „Hafenstadt“, sondern eine der Natur zugewandte „Fjordstadt“. Dabei hat die Stadt die Hafenfunktion aber nicht verloren: die Hafenanlagen sind (mit Ausnahme des Passagier- und Kreuzfahrtverkehrs) nur mehr an den Rand gerückt und haben durch den Übergang zum Containerumschlag ein cleaneres Erscheinungsbild. Der neue Containerhafen Yilport ist seit 2015 in Betrieb; er liegt südwestlich der Innenstadt auf der Halbinsel Sjursøya und ist der größte Containerhafen Norwegens.

Bilder oben: Blick vom Aussichtspunkt am Ekeberg-Restaurant auf die Stadt, Blick von der Festung Akershus auf die Buchten Pipervika und Bjørvika sowie (letztes Bild) auf den Fjord und die darin befindlichen Inseln.

Prominente Bauten, die im Rahmen des Fjordstadt-Projektes entstanden sind, sind die neue Oper, die neue Zentralbibliothek Deichmann und das neue Munch-Museum. Siehe dazu die Seiten „Oslo – Kulturbauten“ und „Oslo-Bibliotheken“. Auch die Transformation von Tjuvholmen vom ehemaligen Hafengelände zum gemischten urbanen Viertel wurde im Rahmen des Fjordbyen-Projektes umgesetzt.

Das Barcode-Projekt, 2007-2016

In der Bjørvika-Bucht, an der Dronning Eufemias Gate, nördlich des Operngebäudes und südlich vom Bahngelände des Osloer Hauptbahnhofs, reihen sich ein Dutzend Hochhäuser mit Büros und zum Teil auch Wohnungen so aneinander, dass die Schmalseiten der scheibenförmigen Bauten (in einem Fall nur ca. 8 Meter breit!) parallel mit geringem Abstand nebeneinanderstehen und so wie die Striche eines Strichcodes (Barcode) auf Verkaufsverpackungen wirken – daher auch die Bezeichnung für das Projekt.

Zwischen den Gebäuden gibt es bis auf eine Ausnahme nur schmale Erschließungsstraßen, die in der Regel dem Fußgängerverkehr vorbehalten sind. Die Höhen der Gebäude variieren von 12 bis 18 Stockwerken.

Ausgeschrieben wurde das gesamte Projekt im Jahr 2003 im Rahmen des Fjordstadt-Projektes; gewonnen haben den Wettbewerb die Büros MVRDV aus den Niederlanden und die Büros a-lab und DARK Arkitekter (beide aus Norwegen). Die insgesamt 12 Einzelgebäude wurden von verschiedenen Architekten entworfen und unterscheiden sich somit stark hinsichtlich Materialeinsatz, Gebäudedimensionen und Architekturstilen. Das Projekt wurde und wird in der Öffentlichkeit kritisch diskutiert; u.a. wurde die maximale Bauhöhe in der Planungsphase noch etwas reduziert. Um die Gebäudezeile nicht zu verschlossen wirken zu lassen, wurde im Erdgeschoss jeweils eine Nutzung durch Handel oder Gastronomie vorgesehen.

Gebaut wurde dann zwischen 2007 und 2016.

Zu den Bildern: das höchste Gebäude in der Reihe ist das DEG16 (Dronning Eufemias gate 16) von DARK Arkitekter (Blick vom Munch-Museum), Bild Nr. 49; das schmalste Hochhaus ist mit 7,80 Metern Breite das Wohngebäude „MAD“ vom Architekturbüro MAD aus dem Jahr 2013.

Bild oben: Blick auf Bjørvika mit den Gebäuden des Barcode-Projektes entlang der Dronning Eufemias gate vom Höhenzug Ekeberg aus. Hinter der Gebäudezeile ragen der Posthuset-Turm und das Hotel Radisson Blu Plaza auf, ganz im Hintergrund ist die Skisprungschanze auf dem Holmenkollen zu sehen, im Vordergrund der Mittelalter-Park (mit See).

Bilder oben: die Gebäude des Barcode-Projektes vom Ekeberg aus gesehen.

Bild oben: die Gebäude des Barcode-Projektes vom Hauptbahnhof aus gesehen.

Bilder oben: die Barcode-Gebäude liegen an der Nordseite der Dronning Eufemias gate, auf der Rückseite grenzt der Bereich an das Gleisfeld am Hauptbahnhof.

Bilder oben: dieses abgestufte Gebäude mit der auffallenden Schräge ist eines der drei zum DNB-Komplex gehörenden Bürobauten. Hier ist der Hauptsitz der Bank DNB ASA. Das Haus liegt westlich der Wismargata und wurde im Jahr 2003 vom Architekturbüro DARK Arkitekter fertiggestellt.

Bilder oben: Blick vom Munch-Museum auf die Häuser des Barcode-Projektes: das Mittelgebäude des DNB-Komplexes gehört zu den Strukturen mit dem größten Bauvolumen. Es hat 17 Stockwerke. Dieses Hochhaus wurde von MVRDV in Zusammenarbeit mit a-lab und DARK Arkitekter geplant und 2012 fertiggestellt. Die Fassade besteht aus Ziegeln; auf dem gestuften Dach befinden sich Dachterrassen und Penthouse-Boxen aus einer Glas-/Aluminium-Konstruktion. Der Haupteingang befindet sich an der Südostecke des Gebäudes; hier sind die unteren Etagen etwas zurückgesetzt, so dass die Stockwerke 4 und 5 auskragen und den Eingangsbereich überdachen. rechts neben dem Mittelgebäude befindet sich das Ostgebäude, das ebenfalls Dachabstufungen aufweist.

Bilder oben: das DNB-Mittelgebäude von der Straße aus gesehen.

Bilder oben: das ist das Ost-Gebäude des DNB-Komplexes; es wurde 2014 fertiggestellt und hat 15 Stockwerke; die unteren Etagen werden für Büros genutzt, in den oberen gibt es auch Wohnungen (durch die Abstufungen mit Dachterrassen).

Bilder oben: das am weitesten westlich stehende Gebäude wurde als erstes gebaut; Mieter ist hier die Unternehmensberatung PwC (PricewaterhouseCooper); das 13-stöckige Gebäude wurde von a-lab geplant und gebaut und war 2007 bezugsfertig. Auffallend am Bau ist die sich im Westen über 5 Etagen öffnende Fassade. Das 13. Stockwerk wurde erst später (2020) hinzugefügt.

Bilder oben: von der Fassadengestaltung her auffallend (Glas und weiß lackierte Alu-Bleche) ist das Deloitte-Bürogebäude, das den Spitznamen „Eisberg“ erhalten hat und vom Büro Snøhetta gebaut wurde. Es grenzt an die etwas breitere Erschließungsstraße Stasjonsallmenningen an und ragt im Norden höher auf als am südlichen Ende; die seitliche Fassade zu dieser Querspange hin wird durch einen verglasten, diagonalen Einschnitt gekennzeichnet. Insgesamt ergibt sich tatsächlich die Anmutung eines Eisberges. Das 15 Stockwerke hohe Gebäude wurde 2013 fertiggestellt.

Bilder oben: das mittlere Gebäude der Barcode-Reihe, der VISMA-Büroturm (jetzt DEG16), besteht aus drei Baukörpern, welche über die Sockelgeschosse mit einem dreistöckigen Atrium miteinander verbunden sind. Die beiden äußeren Türme sind höher als der mittlere; auf seinem Dach befindet sich eine begrünte und so auch geschützte Terrasse. Die Fassade ist sehr dunkel gehalten, mit horizontalen Fenstern, die unregelmäßig angeordnet sind. Das DEG16 ist das höchste der Barcode-Gebäude (17 Stockwerke, 67 Meter) und wurde von DARK Arkitekter geplant.

Bilder oben: Die Fassade hat tiefe Einschnitte, in welchen die gekreuzten Versteifungselemente des Tragwerks eingelassen sind.

Bilder oben: Eingangsbereich des DEG16 und die Treppenanlage, die zur etwas tiefer gelegenen Dronning Eufemias gate führt.

Bilder oben: das KLP-Gebäude wurde vom Architekturbüro SJ Arkitekter geplant und 2010 fertiggestellt. Mieter ist die Versicherungsgesellschaft KLP (Kommunal Landspensjonskasse). Die Gebäudestruktur erkennt man erst von oben (Blick vom Munch-Museum aus).

Bilder oben: ganz im Osten der Gebäudereihe an der Dronning Eufemias gate wurden auf einem etwa rechteckigen Grundstück (dem B13-Feld) vier Wohnhochhäuser gebaut, die nicht nur nebeneinander, sondern auch – leicht versetzt – hintereinander angeordnet sind. Das Wohnhochhaus links im Bild (Turm A) ist mit 20 Stockwerken der höchste der vier Wohntürme und wurde 2014 fertiggestellt. Wie die Türme B und D wurde auch Turm A vom Büro Lund Hagem geplant und gebaut.

Das Gebäude mit der Backsteinfassade rechts im Bild nennt sich „The Wedge“ aufgrund seines keilförmigen Grundrisses. Gebaut hat es a-lab im Jahr 2016.

Bilder oben: Turm D der Wohnhochhäuser stammt ebenfalls von Lund Hagem. Die obere Gebäudehälfte kragt über den unteren Stockwerken ein gutes Stück aus; das Haus heißt deshalb auch „Cliff Hanger“.

Autofreie Innenstadt – Öffentlicher Personen-Nahverkehr

In den Jahren 2015 bis 2019 wurde nach Voruntersuchungen durch den dänischen Städteplaner Jan Gehl die komplette Innenstadt (Sentrum) autofrei gemacht; ehemalige Verkehrs- und Parkplatzflächen wurden zu Fußgänger- und Radfahrwegen sowie Plätzen mit Spielmöglichkeiten und hoher Aufenthaltsqualität umgestaltet. Die über 40 Meter breite Hauptverkehrsachse Dronning Eufemias Gate wurde in eine Allee mit einer begrünten Straßenbahntrasse umgewandelt. Der Öffentlichen Personennahverkehr wurde ausgebaut und attraktiver gemacht, etwa durch hohe Taktzahlen der Bus- und Tramlinien oder durch gesenkte Ticketpreise sowie eine komfortable App zur Nutzung der Angebote. So ist der Anteil der durch Autos zurückgelegten Wege in Oslo zwischen 2005 und 2019 nach einer Untersuchung des Instituts für Verkehrswissenschaften von 46 % auf 33 % gesunken, die Nutzung des ÖPNV von 22 % auf 30 % gestiegen und auch der Verkehr zu Fuß hat leicht zugenommen: von 27 % auf 29 %.

Näheres zum Öffentlichen Personennahverkehr und zu den verkehrsinfrastruktur-Bauten finden Sie auf der Seite Oslo – Verkehrsinfrastruktur.

Bild oben: die Dronning Eufemias gate (Königin Eufemia Straße) wurde in eine Allee verwandelt, die Trambahn verkehrt auf begrünten Fahrstreifen. Links im Bild die Gebäude des Barcode-Projekts, rechts die neue Deichmann-Zentralbibliothek.

Die wichtige Verbindungsstraße ist nach Euphemia von Rügen benannt; sie heiratete Ende des 13. Jahrhunderts Herzog Håkon Magnusson, der kurze Zeit später als Håkon V. zum König gekrönt wurde.

Akerselva Atrium (2009)

An der Kreuzung Hausmanns gate und dem Flüsschen Akerselva an der Brücke Hausmanns bru haben Peter Pran von Pran Arkitekter (Oslo) in Zusammenarbeit mit dem Designbüro NBBJ ein auffälliges 10-stöckiges Bürogebäude errichtet, in dem Ämter der Stadtverwaltung untergebracht sind und als Hauptmieter die Redaktion des führenden Wirtschaftsblattes in Norwegen, dem „Dagens Næringsliv“.

Der 2009 vollendete Gebäudeblock besteht aus zwei Baukörpern, die durch ein Atrium, dessen Fassade nach innen geneigt ist und komplett aus orangefarbenem Glas besteht, verbunden sind. Die Fassaden der beiden Gebäudeteile sind gerundet und geneigt und verleihen dem Bauwerk ein dynamisches Aussehen.

Bilder oben: das Gebäude Akerselva Atrium steht direkt am Flüsschen Akerselva.

Bilder oben: das gläserne Atrium zieht sich diagonal durch das Gebäude; hier die Nordseite.

Bilder oben: Südostseite des Bürogebäudes und Baudetails: Eingangsbereich an der Akerselva und Treppenanlage vom Straßenniveau (Hausmanns gate) zum Flussufer.

Bilder oben: das mutig geformte Gebäude bietet aus jeder Richtung reizvolle Anblicke.

Bilder oben: das nächtlich effektvoll beleuchtete Gebäude.

Das Bellona-Gebäude (Bellonahuset) (2010)

Wie der Umbau der Osloer Markthalle (Mathallen) stammt auch der Neubau des gegenüber platzierten Bellona-Gebäudes von LPO Arkitekter. Hier ist der Sitz der 1986 gegründeten norwegischen Umweltstiftung Bellona („Bellona Environmental Foundation).

Zur Zeit der Fertigstellung des Gebäudes hatte der Bau Passivhaus-Standard und war das energieeffizienteste Gebäude in Norwegen. Eine Besonderheit am Gebäudedesign ist die sägezahnartig gefaltete Fassade mit nach unten geneigten Fensterbändern und nach oben geneigten Brüstungen, die Solarkollektoren aufnehmen. Hier wird zusätzlich mit geothermischen Wärmepumpen Warmwasser für die Heizung des Gebäudes selbst und auch von Nachbargebäuden erzeugt. Auf dem Dach sind Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung aufgestellt.

Auf der Website des Architekturbüros LPO kann man zum Konzept des Hauses das Folgende lesen:

„Das Gebäude ist so konzipiert, dass es dazu beiträgt, die Sonnenwärme funktional zu nutzen und gleichzeitig die Sonneneinstrahlung auf die Fensterpartien trotz der großen Glasflächen nach Süden zu begrenzen. Bei der sägezahnförmigen Südfassade sind die Glasflächen nach unten gerichtet und schirmen mit Hilfe von Sonnenkollektoren, die an der Oberseite einen Rand bilden, gegen Überhitzung ab.“

Im Erdgeschoss gibt es ein Restaurant und Café; die Büroräume der Stiftung befinden sich in den Etagen darüber.

Bilder oben: das Gebäude der Bellona-Stiftung von LPO Arkitekter mit der energieoptimierten Südfassade.

Der neue Firmensitz des norwegischen staatlichen Ölkonzerns Equinor (2012)

Das Osloer Architekturbüro A-Lab hat in 2012 nach etwa zweijähriger Bauzeit das neue Hauptquartier des norwegischen Öl- und Gaskonzerns Equinor (früher Statoil) fertiggestellt. Das aus fünf quaderförmigen Baukörpern bestehende Gebäude, die in bis zu drei Lagen sich überschneidend übereinandergestapelt sind, befindet sich etwas südlich des ehemaligen Osloer Flughafens Fornebu im Stadtteil Bærum, direkt am Lysakerfjord inmitten eines von den Landschaftsarchitekten Østengen og Bengo und Rambøll Norge gestalteten weitläufigen Park-Areals, welches früher als Parkplatz (mit Parkhaus) des früheren Flughafens diente.

Die gestapelten Quader kragen dabei bis zu 30 Meter über die darunter liegenden Riegel aus. Die Unterseite dieser Auskragungen tragen auf der Seite des Haupteingangs zum Gebäudekomplex Kunstwerke, z.T. in digitaler Form.

Die Fassaden der fünf Baukörper bestehen aus insgesamt 1600 Elementen, die alle vorgefertigt mit dreifachverglasten Fenstern, mit Wärmedämmung und Sonnenschutz auf der Baustelle zum Einsatz kamen. Die fünf Quader sind alle gleich groß: 140 Meter lang und 23 Meter breit sowie je drei Stockwerke hoch. Am Überschneidungspunkt bilden die Quader im Inneren ein verbindendes Atrium, welches von einem speziellen Glasdach überwölbt wird.

Zum Bild: das neue Verwaltungsgebäude des staatlichen Ölgesellschaft Equinor (früher: Statoil) befindet sich in der Nähe des früheren Flughafens Fornebu am Lysaker-Fjord. Das Gebäude wurde mehrfach mit Architekturpreisen ausgezeichnet.

Bilder oben: die komplexe Struktur des Gebäudes wird erst aus der Vogelperspektive richtig sichtbar. Bei den obigen Bildern handelt es sich um Screenshots von © Google Earth / Landsat Copernicus.

Bilder oben: Gebäude (Tower) des früheren Osloer Flughafens Fornebu (erstes Bild) am Lysakerfjord; auf dem ehemaligen Flughafengelände haben sich jetzt verschiedene Firmen angesiedelt, u.a. der norwegische Mobilfunkkonzern Telenor; auch das neue Hauptquartier des staatlichen Ölkonzerns Equinor befindet sich hier. In Strandnähe liegt ein Badehäuschen, das von Telenor unterhalten wird.

Bilder oben: Haupteingangsbereich der Equinor-Zentrale.

Bilder oben: wie Spielklötzchen aufeinander geschichtet: die 5 jeweils 130 Meter langen Quader des Bürogebäudes.

Bilder oben: am Kreuzungspunkt der übereinander geschichteten Quader befindet sich das glasüberdachte Atrium, von dem aus die Bürotrakte erschlossen werden.

Bilder oben: Haupteingang zum Gebäudekomplex am Martin Linges vei.

Bilder oben: die Unterseiten der beiden Quader im Bereich des Haupteingangs: moderne Variante des Decken-Freskos.

Bilder oben: Kunst am Bau: bunte geometrische Körper zwischen zwei Gebäude-Quadern.

Bilder oben: die Zufahrt zum Equinor-Hauptquartier erfolgt über den Martin Linges vei. Hier befindet sich auch eine markante Spiegel-Skulptur.

„Vertikal Nydalen“ – ein Triple-Zero-Solution-Gebäude von Snøhetta (2015-2024) im Stadtentwicklungsgebiet Nydalen

Bild oben: links das „Vertikal Nydalen“ vom Osloer Architekturbüro Snøhetta (Fertigstellung 2024), rechts das von Kristin Jarmund Arkitekter 2016 umgebaute Multifunktionsgebäude „Torgbygget Nydalen“.

Am Gullhaug Torg im Osloer Stadtteil Nydalen, direkt neben dem vorbeifließenden Flüsschen Akerselva, hat das Architektur- und Design-Büro Snøhetta in den Jahren 2015 bis 2024, begleitet von Forschungsprojekten, ein so genanntes „Triple-Zero-Solution“-Gebäude entwickelt und gebaut.

Das aus zwei miteinander verbundenen, turmartigen Baukörpern bestehende Mehrfunktionsgebäude „Vertikal Nydalen“ steht auf einem ehemaligen Parkplatz in einem Stadtentwicklungsgebiet, das sich vom Industriestandort zu einem modernen, lebendigen Wohn- und Geschäftsviertel wandelt. Während der eine Baukörper 7 Etagen hoch ist, bringt es sein Nachbar auf 18 Stockwerke; zwischen den beiden Gebäudeteilen gibt es auf drei Etagen eine Verbindung und im Erdgeschoss einen öffentlichen Durchgang.

Die beiden untersten Stockwerke werden (mit doppelter Raumhöhe) von Restaurants genutzt, darüber folgen fünf Etagen mit Büronutzung und im höheren der beiden Gebäudeteile schließen sich nochmal 11 Stockwerke mit Wohnungen unterschiedlicher Größe und unterschiedlichen Zuschnitts an.

Bei dem Gebäude handelt es sich um eine Konstruktion mit einem Stahltragwerk mit einem Betonkern und Betondecken, während die Außenfassade aus Holzelementen mit Kiefernholz an der Außenseite bestehen, welches in den nächsten Jahren natürlich vergrauen wird. Revolutionär ist die Klimatisierung des Gebäudes: weder für die Heizung, noch die Kühlung und auch nicht für die Belüftung wird Energie aus den Versorgungsnetzen benötigt werden: die Wärmepumpen, welche über ein Geothermie-System mit bis zu 1200 Meter tiefen Bohrungen für Beheizung und Kühlung des Gebäudes sorgen, werden mit Strom aus Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern der Gebäudeteile versorgt.

Die Heizung und Kühlung der Räume funktioniert über ein Niedertemperatursystem durch Aktivierung der Betondecken und der Lehmwände als thermische Massen. Dazu zirkuliert das Wasser aus den Geothermie-Brunnen in Decken und Wänden.

Raffiniert geformt sind die vielfach schräg stehenden Außenwände der Baukörper, die einen Grundriss in Form unregelmäßiger Sechsecke aufweisen. Dazu entstehen bei Wind bzw. bereits bei Temperaturunterschieden unterschiedlich große Drucke auf die Außenwände. Diese haben Lüftungsklappen, die sich automatisch öffnen oder schließen und so für eine Luftzirkulation im Gebäudeinneren sorgen. Durch die Betonkernaktivierung und die natürliche Belüftung des Gebäudes können in den Büroräumen und den Wohnungen abgehängte Decken und aufwändige technische Installationen entfallen, was zu größeren Raumhöhen und einem offeneren und helleren Ambiente führt.

Bilder oben: das Triple-Zero-Solutions-Gebäude in Nydalen.

Bilder oben: das Gebäude besteht aus zwei unterschiedlich hohen Baukörpern (7 und 18 Stockwerke hoch).

Bilder oben: das Gebäude liegt direkt am Flüsschen Akerselva, über das vor dem Haus eine Brücke führt.

Für die Gestaltung des Stadtplatzes und der engeren Umgebung des Gebäudes war das Landschaftsarchitekturbüro LALA Tøyen zuständig.

Die Wohnetagen verfügen über insgesamt 43 unterschiedlich geformte Balkone auf einem Stahltragwerk mit perforierten Blechen als Brüstungen. Mit dem nach außen hin wie ein Holzhochhaus wirkenden Mischnutzungsgebäude haben die Planer/innen von Snøhetta das erste natürlich klimatisierte Haus dieser Art realisiert.

Detailliertere Informationen und auch Bilder von der Innenraumgestaltung des Gebäudes gibt es auf der Website das Architekturbüros Snøhetta.

Bilder oben: die beiden Baukörper sind bis zur 5 Etage durch verglaste Brücken miteinander verbunden; im Erdgeschoss gibt es einen Durchgang für die Öffentlichkeit.

Bilder oben: die beiden Baukörper sind bis zur 5 Etage durch verglaste Brücken miteinander verbunden; im Erdgeschoss gibt es einen Durchgang für die Öffentlichkeit.

Bilder oben: die Wohnungen in den Stockwerken 8 bis 18 haben unregelmäßig geformte Balkone. Auf den Dächern beider Baukörper gibt es eine Dachterrasse, die sich unterhalb der aufgeständerten Photovoltaikanlagen befindet.

Stadtentwicklung im ehemaligen Industriegebiet an der Akerselva in Nydalen (2012, 2016)

Seit der Jahrtausendwende wurden in Nydalen vormals durch Industrie geprägte Bereiche in gemischt genutzte Gewerbe- und Wohngebiete verwandelt. Besonders das Areal um die U-Bahnhaltestelle Nydalen wurde in den letzten Jahren modernisiert und revitalisiert. Gleichzeitig ist das Areal auch von Natur geprägt: der Weg entlang des Flusses Akerselva lädt zum Fahrradfahren oder Spazierengehen ein und an manchen Stellen kann man im Fluss auch ein Bad nehmen.

In Nachbarschaft zu „Vertikal Nydalen“ befindet sich die Zentrale des Riksteatret (Reichstheater), dem staatlichen norwegischen Tourneetheater. Geprobt wird in diesem Gebäude und auch die Kulissen für die Wandertheater-Aufführungen werden hier produziert.

Bilder oben: direkt neben dem „Vertikal Nydalen“ befindet sich die Zentrale des norwegischen Reichstheaters. Hier finden Proben und der Bau der Kulissen statt. Das Ensemble tritt dann in verschiedenen Städten in Norwegen auf.

Umbau eines Bestandsgebäudes: Torgbygget (2016)

Ebenfalls Bestandteil des Konversionsprozesses der ehemaligen Industrielandschaft in ein lebendiges, urbanes Geschäfts- und Wohnviertel in Nydalen ist der Umbau eines Bestandsgebäudes (Nydalsveien 33) durch das Architekturbüro Kristin Jarmund Arkitekter (in 2016).

Auf der Website des Büros kann man zu dem Umbau das Folgende lesen:

„Torgbygget oder ‚Das Gebäude auf dem Platz‘ befindet sich am Ufer des Flusses Akerselva im Stadtteil Nydalen in Oslo. Ein ehemaliges Leichtindustriegebiet, das sich schnell zu einem pulsierenden Teil der Stadt entwickelt.

Das gemischt genutzte Gebäude besteht aus Büros, Boutiquen, Restaurants, Cafés sowie einer Zahn- und Gesundheitsklinik und befindet sich über dem Westeingang der U-Bahn-Station Nydalen. Das Gebäude wurde mit einer neuen Fassade und Innenausstattung sowie Verbesserungen am Eingang der U-Bahn-Station renoviert. Die neue Fassade hat einen starken vertikalen Rhythmus, der aus Fenstern besteht, die sich im Relief mit isolierten Elementen abwechseln, die mit Rauchglas verkleidet sind, und einer farbigen Rückwand. Die Westfassade wird von einer Reihe von extrudierten Kästen unterbrochen, die mit orangefarbenem Glas umrandet sind und über den Fluss auskragen (…).“

Bilder oben: das „Torgbygget“ von Kristin Jarmund Arkitekter; ein Vorgängergebäude wurde völlig umgestaltet. Es befindet sich in Nachbarschaft zum „Vertikal Nydalen“ (das sich in seiner Fassade spiegelt – siehe letztes Bild).

Bilder oben: Vom Büro Mad Arkitekter stammen mehrere ähnlich gestaltete Bürogebäude am Nydalsveien (2012).

Das neue Wohnquartier Bispevika, 2020

In der Stadtbucht Oslos (Bjørvika) ist auf dem Bispevika benannten Bucht-Areal in direkter Nachbarschaft zum neuen ikonischen Munch-Museum in 2020 ein neues Stadtquartier vollendet worden. Die städtebauliche Gesamtplanung oblag Leonard Design Architects (Nottingham, Großbritannien), die Planung der Gebäude stammt vom Büro Vandkunsten Architects aus Kopenhagen.

Bei den neun Bauten handelt es sich um Solitäre mit 4 bis 8 Geschossen, die wie bei einem natürlich gewachsenen Stadtteil mal mehr, mal weniger dicht beieinander stehen. Auch die Anordnung erfolgte nicht „in Reih‘ und Glied“, vielmehr sind die unregelmäßig geformten Gebäude leicht gegeneinander verdreht und versetzt, so dass das Durchstreifen der Siedlung immer mal wieder überraschende Ein- Aus- und Durchblicke oder Hindernisse liefert. Blickt man von oben (etwa von der Dachterrasse des Munch-Museums) auf das Quartier, erkennt man die einheitliche Gestaltung der Fassaden und Dächer: sie sind gedeckt mit Platten aus norwegischem Oppdal-Schiefer in unterschiedlichen Grautönen. Alle Häuser haben Erkerfenster, auskragende Balkone und Dachterrassen, wobei die Dachflächen unterschiedlich stark geneigt sind und ein sehr lebendiges Gesamtbild abgeben.

Das Wasser ist den Gebäuden überall sehr nah, zumal die Siedlung nicht nur an den Fjord grenzt, sondern auch im Inneren noch von Wasserflächen durchzogen ist; eine Brücke verbindet gegenüber liegende Bauten. Zum Wasser hin gibt es breite Treppen und über eine Badesteg kann man an warmen Tagen auch im Fjord baden.

Die Gebäude sind gemischt genutzt: Wohnungen befinden sich in den oberen Etagen, im Erdgeschoss gibt es einen Mix von Cafés, Restaurants, Läden und kulturellen Einrichtungen.

Bilder oben: das neue Wohnquartier Bispevika mit Treppe und Badesteg zum Oslofjord.

Bilder oben: nah am Wasser – das Surfbrett in der Tiefgarage.

Bilder oben: Blick von der Dachterrasse des Munch-Museums auf die sich in grauen Schiefer hüllenden Wohnbauten von Bispevika. Die roten Ziegelgebäude gehören zum Wohnviertel Munch Brygge; hinter den Wohnbauten von Bispevika ragen die Hochhäuser des Barcode-Projektes auf.

Bilder oben: das neue Wohnquartier vor der Silhouette der Hochhäuser des Barcode-Projektes.

Auf der Website www.baunetz.de kann man unter der Überschrift „Munch im Blick“ zu dem neuen Wohnquartier das Folgende lesen: (…)

„Der Plan von Vandkunsten sieht eine dichte Bebauung in Form von unterschiedlich hohen Punkthäusern vor. Die Gebäude stehen leicht versetzt zueinander. So ergeben sich mannigfaltige Blickbeziehungen zum Wasser und zur Stadt. Damit nicht nur all jene Gebäude, die direkt an der Hafenkante errichtet werden, einen Wasserzugang erhalten, schaffen die Architekt/innen Wasserflächen zwischen den geplanten Gebäuden. So entsteht ein urbaner Archipel aus schmalen Gassen mit Nischen, Winkeln, niedrigen Brücken und Plätzen, die als Treffpunkt für die Anwohner des Quartiers dienen. In den Erdgeschossbereichen, die zur Promenade und zum Straßenraum hin orientiert sind, befinden sich vorrangig Nutzungen wie Einzelhandel, Restaurants und Cafés, aber auch einige Wohnungen, wenn diese zu den innenliegenden und damit privaten Bereichen des Ensembles ausgerichtet sind.

Die kompakten Baukörper mit den schrägen Dächern sind zwischen sechs und acht Geschossen hoch. Der Abstand zwischen den Häusern beträgt an mancher Stelle lediglich sechs Meter. Umso besser also, wenn das Fassadenmaterial Licht und Wasser reflektiert – man rufe sich nur einmal die kurzen Tage des skandinavischen Winters ins Gedächtnis. Um das Monolithische der Baukörper zu unterstreichen, wählten die Architekten ein Material, das sich zur Dachdeckung und als Fassadenverkleidung eignet. Zugleich sollte der Baustoff langlebig und in der skandinavischen Bautradition verwurzelt sein. Daher fiel die Entscheidung auf Oppdal-Schieferplatten, die in Norwegen produziert und wegen ihrer hohen Widerstandsfähigkeit häufig verwendet werden.“

Bilder oben: hohe Aufenthaltsqualität im neuen Quartier mit den kleinen Plätzen und verwinkelten Straßen.

Sørenga – neues Wohngebiet an der Bucht Bispevika, 2019

Das Stadtviertel Sørenga ist auf dem Gelände des früheren Containerhafens in den Jahren 2009 bis 2019 im Rahmen des Fjordbyen-Projektes (Fjord-Stadt) entstanden. Wo einst Hafenkräne arbeiteten und vor allem Container gelagert wurden, erstreckt sich heute ein gemischtes Wohngebiet mit mehrstöckigen Wohngebäuden in Blockrandbebauung, vielen Restaurants und seit 2015 einem Meerwasserschwimmbad an der Südsptze der Halbinsel, dem Sørenga sjøbad.

Sørenga liegt östlich der Meeresbuchten Bjørvika und Bispevika; wo sich früher der Kai befand, verläuft heute die Straße Sørengkaia. Die Bucht Bispevika kann man über eine Fußgängerbrücke überqueren und so von Bjørvika mit dem Munch-Museum und der Oper nach Sørenga gelangen.

Bilder oben: Blick vom Ekeberg auf Sørenga.

Bilder oben: Blick über die Bade- und Sauna-Insel Sukkerbiten auf die Wohngebäude von Sørenga.

Bilder oben: auf Sørenga ist der Fjord überall nah und erreichbar: an der Uferpromenade sind überall kleine Leitern montiert, über die man ins Wasser steigen kann.

Bilder oben: der Fußgängersteg Bispebroen verbindet Sørenga mit Sukkerbiten.

Neues Wohnquartier Munch Brygge, 2019

Nördlich des Munch-Museums an der Bucht Bispevika haben Lund+Slaatto Arkitekter das Wohnprojekt Munch Brygge realisiert; im Gegensatz zum Bispevika-Wohnprojekt, dessen Gebäude alle in graue Schieferplatten gehüllt sind, besteht die Außenhaut der Wohngebäude hier aus Terracotta-farbenen Ziegeln; sie verleihen dem ganzen Komplex einen warmen Rot-Ton. Auf der Website www.architectum.com/de/ kann man zu dem Wohnprojekt das Folgende lesen:

„Munch Brygge ist eine urbane Wohngegend mitten im Zentrum Oslos, am Ende des Oslo-Fjordes zwischen Munch-Museum und Opernhaus. Mit 152 Wohneinheiten, einem Kindergarten sowie zahlreichen Shops und Restaurants im Erdgeschoss entspricht das Wohnprojekt den Ansprüchen moderner Stadtmenschen.

Detailverliebtheit am Wohnbau

Die Material- und Farbwahl der Fassade war ein zentraler Punkt in der Projektplanung: Das benachbarte Bjørvika-Viertel ist von grauen, monotonen Vertäfelungen und wenig Farbe geprägt. Im Gegensatz dazu sollte die rote Ziegelfassade von Munch Brygge Wärme in die Gegend bringen und sich gleichzeitig als sofort erkennbarer, zusammenhängender Baukomplex von der Umgebung abheben. (…)

Die Architekten wollten das Gebäude mit zahlreichen kleineren und größeren optischen Überraschungen versehen, wofür sich die Materialwahl gut eignete. So wurden in den Eingangsbereichen Muster in die Fassade integriert und hier und da kragen Sitzgelegenheiten aus der Wand aus. „Munch Brygge wurde für die Ewigkeit gebaut“, betonen die Planer von Lund+Slaatto Arkitekter. Auch in 100 Jahren sollen dieselbe ästhetische Qualität und Funktionalität am Projekt erfahrbar sein. Diese Anforderung war ein weiterer Grund für die Wahl robuster und wartungsarmer Materialien, die auch ihre Optik über die Jahre behalten.

Der Fjord als Treffpunkt

Die öffentlich zugänglichen Bereiche der Wohnanlage sind mit Flächen für private und gemeinschaftliche Gemüse- und Obst-Kultivierung ausgestattet, außerdem gibt es Kompostanlagen und Ziergärten. Die Dächer sind mit Pflanzen, Gras und Sedum begrünt, die für eine geringere Hitzeentwicklung im Sommer und im Winter für eine bessere Deckenisolierung sorgen. Ein weiterer Grund für die Begrünung war die Absorption von Regenwasser, was Überflutungen verhindert. Auch der Oslo-Fjord wurde mit Holzterrassen und Begrünungsstreifen zugänglich gemacht. Er soll als hochwertiger Aufenthaltsraum dienen, wo sich die Bewohner gemeinsam mit Besuchern des Viertels aufhalten können. (…)

Bilder oben: Blockrandbebauung des neuen Wohnviertels Munch Brygge, nördlich des Munch Museums gelegen.

Bilder oben: im Erdgeschoss gibt es auch Gastronomie.

Bilder oben: Blick vom Munch-Museum auf das Wohnquartier Munch Brygge und das (östlich liegende) benachbarte Bispevika-Quartier.

Bilder oben: Innenhof mit Aufenthalts- und Spielmöglichkeiten.

Bild oben: nördliche Anschlussbebauung jenseits der Operngata; im Hintergrund Bauten des Barcode-Projektes.

Das Projekt Valle im Stadtteil Helsfyr (2019-2023)

Helsfyr ist ein aufstrebendes Industrie-, Büro- und Wohngebiet im Stadtteil Valle-Hovin nordöstlich des Stadtzentrums von Oslo. Mit dem Bau der U-Bahnstation (T-Bane) Helsfyr (1966) und insbesondere nach der Einrichtung eines Knotenpunktes mehrerer Buslinien (auch für den Flughafenbus nach Gardermoen) entstanden im Umfeld viele Industrie- und Bürogebäude, u.a. siedelte sich hier die Norwegische Steuerbehörde (Skatteetaten) an. Und der Fußballverein Vålerenga ließ dort zwischen 2015 und 2017 ein großes Stadion (Intility Arena) bauen.

Bilder oben: die Bürogebäude reihen sich direkt neben der Autobahn E6, die über eine Anschlussstelle komfortabel erreichbar ist und in wenigen Minuten in die Osloer Innenstadt führt.

Bilder oben: die zwischen 2015 und 2017 erbaute Intility Arena, das Stadion für den Fußballverein Vålerenga Oslo.

Bilder oben: an diesem Verkehrsknotenpunkt in Helsfyr verkehren 4 der 5 U-Bahnlinien Oslos und etliche Buslinien der Nahverkehrsgesellschaft #Ruter; auch der Bus zum Flughafen Gardermoen fährt von hier aus.

Bilder oben: am Frederik Selmers Vei 6 steht dieses Bürogebäude, welches sich daher FS6 nennt.

Bilder oben: am Verkehrsknotenpunkt zwischen Bushaltestellen, Zugangsgebäude zu den U-Bahn-Linien und der Autobahn E6 steht eine große, 17 Meter hohe Edelstahlskulptur des norwegischen Künstlers Thor Sandborg. Bei der Figur, die sich „Higen“ nennt, handelt es sich um das Hauptwerk von Sandborg; das an eine menschliche Figur erinnernde Werk wurde 1978 hier aufgestellt.

Das Projekt Valle besteht aus mehreren Gebäuden, die nacheinander errichtet wurden: dem 7-stöckigen Holzgebäude Valle Wood (2019), dem 11-stöckigen Valle Value (2020), dem 13-stöckigen Valle View (2021) und dem 14-stöckigen Valle Vision (2023). Auftraggeber für die hauptsächlich für Büros genutzten Bauten war der Immobilienentwickler NCC, geplant und gebaut hat das Architekturbüro Lund + Slaatto Arkitekter AS. Die Bauten des Valle-Projektes sind Bestandteil des umfassenderen Stadtentwicklungsprojektes Hovenbyen; es enstanden auch Wohngebäude, eine weiterführende Schule, ein Kindergarten und im Umfeld der Intility-Arena eine Mehrzweckhalle und eine Eislaufbahn für Eishockey und Eisschnelllauf.

Auffallend an allen Gebäuden des Valle-Projektes sind deren Fassaden; beim Gebäude Valle Wood besteht die Fassade aus unsymmetrischen Holzpanelen, bei den anderen Bauten bestehen die plastischen und unsymmetrischen Panele aus Aluminium-Verbundplatten. Zur Fassadengestaltung kann man auf der Website des Architekturbüros Lund+Slaatto Arkitekter das Folgende lesen:

„Die Fassadenelemente von Valle Vision folgen demselben Bauprinzip wie die Nachbargebäude und sind eine Weiterentwicklung der charakteristischen geneigten Geometrie des restlichen Gebäudes, jedoch mit einer ausgeprägteren kristallinen Designsprache. Die Fassadenelemente von Valle Vision bestehen aus Aluminiumverbundplatten. Die vielen reflektierenden Oberflächen bilden ein Lichtspiel, das sich je nach Wetter und Tageszeit ständig verändert. Die Fensterbänke sind in hochglänzendem Orange gefärbt, was je nach Blickwinkel den Charakter der Fassade verändert.“

Am Verkehrsknoten Helsfyr verkehren vier der fünf T-Bane-Linien (U-Bahn) und etliche Buslinien der Nahverkehrsgesellschaft #Ruter. Vom Projektgelände aus kommt man auch direkt auf die vorbeiführende Autobahn E6.

Die Gebäude des Valle-Projektes sind nach BREEAM zertifiziert, einem Zertifizierungssystem, welches den gesamten Ökokreislauf eines Gebäudes berücksichtigt. Die Gebäude haben daher alle einen relativ niedrigen Energiebedarf (Photovoltaik auf den Dächern, Wärmepumpen zum Heizen, LED-Lampen für das nötige Licht und viele Ladestellen für Elektrofahrzeuge in der Tiefgarage) und sehr flexible Nutzungsmöglichkeiten der Räume je nach den Bedürfnissen der unterschiedlichen Mieter.

Das als erstes fertiggestellte Gebäude Valle Wood (2017-2019) übernimmt mit den hier untergebrachten Restaurants und Geschäften sowie Begegnungs- und Konferenzräumen auch eine gemeinsame Funktion für den ganzen Gebäudekomplex aus den Bürogeböuden und den Standort insgesamt. Das Valle Wood ist eine Massivholzkonstruktion aus Brettsperrholz und war 2019 bei Fertigstellung das größte Geschäftsgebäude in Massivholzbauweise in Norwegen.

Die Gebäude gruppieren sich um einen Innenhof, von dem aus auch der Zugang zu den einzelnen Bauten erfolgt.

Bilder oben: das 7-stöckige Holzgebäude Valle Wood und die anderen Gebäude des Valle-Projektes; für den ganzen Komplex gibt es eine gemeinsame Tiefgarage (erstes Bild).

Bilder oben: das in Massivholzbauweise errichtete Bürogebäude Valle Wood.

Bilder oben: die Fassaden der Valle-Bauten bestehen aus Aluminium-Verbundplatten, die unsymmetrisch geformt und plastisch gestaltet sind mit farblicher Akzentuierung der Fenster-Laibungen; daher schreiben die Architekten von Lund+Slaatto Arkitekter dazu das Folgende: „Die vielen reflektierenden Oberflächen bilden ein Lichtspiel, das sich je nach Wetter und Tageszeit ständig verändert.“

Bilder oben: die Gebäude des Valle-Projektes gruppieren sich um einen begrünten Innenhof.

Bilder oben: vom Innenhof aus werden die angrenzenden Gebäude auch erschlossen.

Das Bürogebäude Helsfyr Atrium (2010)

Direkt neben den Gebäuden des Valle-Projektes liegt das elegant geschwungene und aus zwei Flügeln bestehende Büro-Hochhaus Helsfyr Atrium (2010), welches ebenfalls von Lund + Slaatto Arkitekter AS gebaut wurde. Die beiden wellenartig geformten Baukörper sind durch ein gläsernes Atrium miteinander verbunden.

Bilder oben: die zur angrenzenden Autobahn E6 weisende geschwungene Fassade des Gebäudes.

Bilder oben: Gebäude- und Fassadendetails.

Bilder oben: der Haupteingang zum Gebäude führt direkt in das gläserne Atrium, welches die beiden geschwungenen Gebäudeflügel miteinander verbindet.

Helsfyr: Norwegische Steuerverwaltung (Skatteetaten), 1982, 2013

In unmittelbarer Nachbarschaft der Bürogebäude Helsfyr Atrium und derjenigen des Valle-Projektes befindet sich der Gebäudekomplex, in dem die Norwegische Steuerbehörde Hauptmieterin ist.

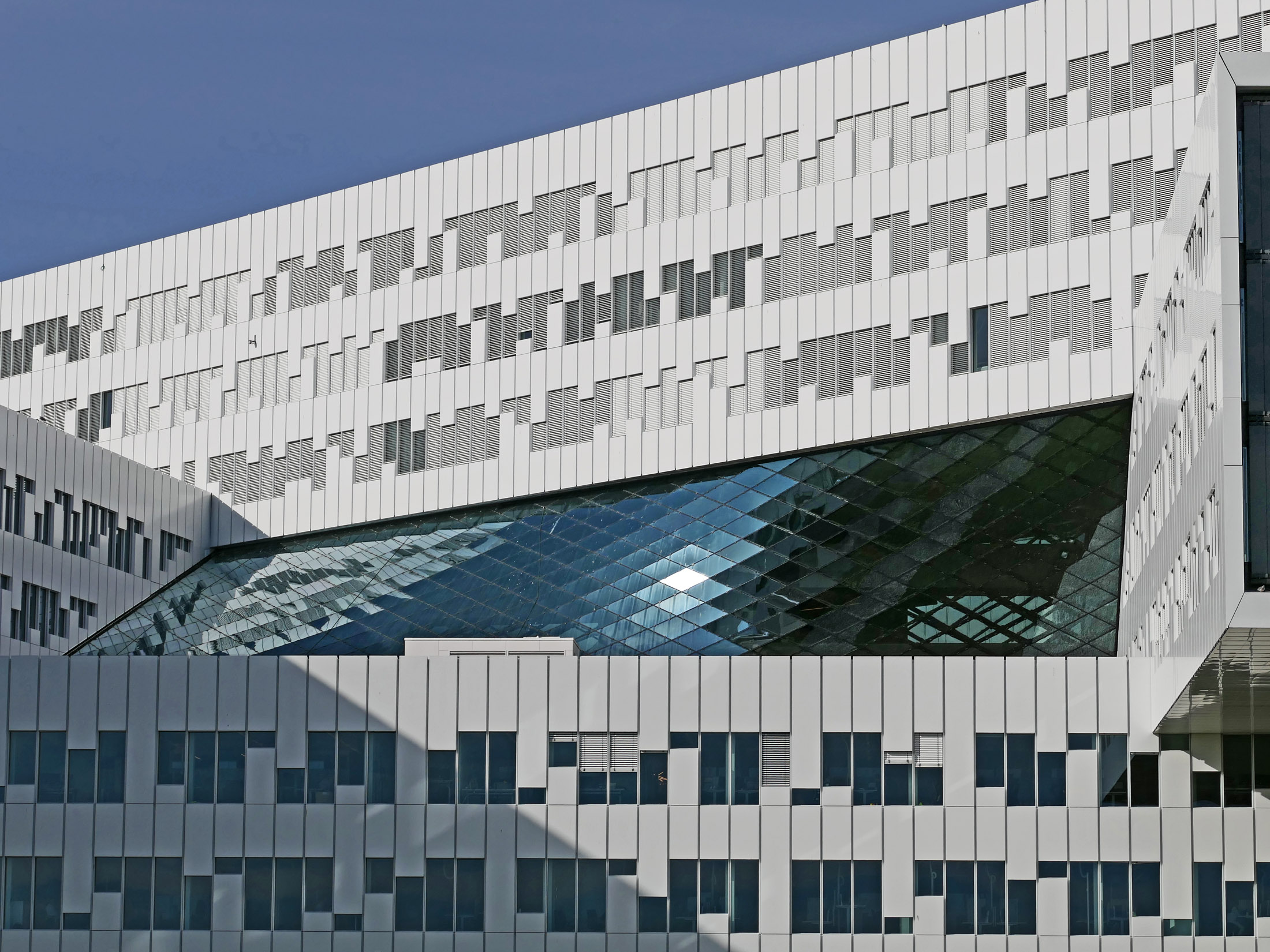

In diesem mehrteiligen Gebäude mit einer Büronutzfläche von 38 Tausend Quadratmetern im Fredrik Selmers vei 4 ist seit 2013 die Norwegische Steuerbehörde (Skatteetaten) untergekommen. Das Vorgängergebäude wurde zuvor im Auftrag des Immobilienunternehmens Entra von LPO arkitekter AS aufwändig umgebaut, saniert und mit einer neuen doppelten Fassade aus Recycling-Aluminium versehen, wodurch das Gebäude eine hohe Energieeffizienzklasse erreicht (Passivhaus-Standard). Der Gebäudekomplex besteht aus 5 unterschiedlich hohen Riegeln, die quer zur vorbeiführenden Autobahn angeordnet und leicht gegeneinander versetzt sind; durch Querspangen wurden diese Gebäudeteile bei den Umbaumaßnahmen miteinander horizontal verbunden.

Das Vorgängergebäude wurde vom Büro F.S. Platou AS entworfen und 1982 fertiggestellt.

Die Mietverträge der Steuerverwaltung laufen 2028 aus, weswegen diese bereits auf der Suche nach Nachfolgeräumlichkeiten ist.

Nachbar des Gebäudekomplexes ist das Bürohochhaus FS6 (Fredrik Selmers vei 6), welches ebenfalls vom Immobilienunternehmen Entra vermietet wird.

Bilder oben: der Gebäudekomplex für die Norwegische Steuerbehörde liegt in Helsfyr unmittelbar an der Autobahn E6.

Bilder oben: die äußere Fassade besteht aus Aluminium-Loch-Panelen.

Weiterbau am Fjordstadt-Projekt

Bilder oben: nördlichen der bestehenden Bebauung von Sørenga wird weitergearbeitet. Blick auf die Baustellen vom Ekeberg aus.

Bilder oben: Bauen am Wasser des Oslo-Fjords.

Bürogebäude (2024)

Bilder oben: gestapelte Klötzchen: an der Ecke Nylandsveien / Norbygata ist ein neues Bürogebäude entstanden.