Stuttgart Hochschulen

Stuttgart ist als Landeshauptstadt auch Universitätsstadt und verfügt über renommierte Forschungsinstitute und eine reiche Hochschullandschaft aus Universitäten, Technischer Hochschule, Kunstakademie usw. Einige davon werden hier ausführlicher beschrieben:

Hochschulbau nach dem Zweiten Weltkrieg – die Kollegiengebäude K1 und K2 auf dem Campus Stadtmitte (1954-63)

Nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere in den 1960er und 70er Jahren, nahmen die Studierendenzahlen in der ganzen Bundesrepublik dramatisch zu, was auch einen entsprechenden Ausbau der Bildungsbauten erforderte; in Baden-Württemberg versiebenfachte sich die Zahl der Studierenden etwa im Zeitraum von 1950 bis 1990. Maßgeblich an der Planung des Ausbaus der Hochschulenrichtungen in Baden-Württemberg beteiligt war Horst Linde, der Leiter der Staatlichen Hochbauverwaltung; eine seiner entscheidenden organisatorischen Maßnahmen war die Etablierung von Universitätsbauämtern an den Hochschulstandorten. In Stuttgart wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst die zerstörte Technische Hochschule wieder aufgebaut und dann ausgebaut. Es war aber bald klar, dass der Innenstadtcampus am Stadtgarten die nötigen Erweiterungen nicht aufnehmen konnte.

Bereits 1955 wurde daher die zukunftsweisende Entscheidung getroffen, in der Stadtmitte nur die Fakultäten für Architektur und die Geisteswissenschaften sowie die Uni-Verwaltung zu belassen, die Natur- und Ingenieurwissenschaften, sowie die Mathematik (und später die Informatik) sollten auf einem neuen Campus in Stuttgart-Vaihingen (Pfaffenwald) angesiedelt werden. Damit konnte auch der Stadtgarten als innerstädtischer Park weitgehend erhalten bleiben.

Im Lauf der Zeit ließen sich auf dem Vaihinger Campus auch weitere Hochschuleinrichtungen (etwa das Höchstleistungsrechenzentrum) und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen (z. B. Fraunhofer-Institut, DLR) nieder.

Die Kollegiengebäude K1 und K2

Rolf Gutbier (Erbauer des Geschäftshauses Speiser oder des Daimler-Hochhauses im Neckarpark und damals Professor an der Architekturfakultät der Technischen Hochschule Stuttgart) initiierte den Bau der Kollegiengebäude K1 und etwas später des K2; das erste Hochhaus wurde zwischen 1954 und 1960 errichtet, geplant von den drei Hochschulprofessoren Rolf Gutbier, Günter Siegel und Curt Wilhelm und gebaut von Heinle+Wischer.

Zunächst war nur ein Gebäude vorgesehen, aber der wachsende Raumbedarf erforderte den Bau eines zweiten Gebäudes (K2), des „Zwillings“ zum ersten (1960-63). Der Bau der Tiefenhörsäle schloss sich in den Jahren 1965 bis 1968 an.

Zum Bild: Fassadendetail am Kollegiengebäude K1.

Die beiden, die Stadtsilhouette im Zentrum bestimmenden Kollegiengebäude sind je 55 Meter hoch, 60 Meter lang und 25 Meter breit. Die Stahlbetonskelettbauten haben Treppenhäuser an den Enden der Schmalseiten und einen Aufzugskern in der Mitte mit mehreren Aufzügen. Im Inneren gibt es viel Sichtbeton, die Böden bestehen aus einem Terrazzo-Belag oder sind gefliest.

Die Stockwerksaufteilung in den beiden Split-Level-Gebäuden ist raffiniert gelöst: auf jeweils zwei (höhere) Stockwerke mit Arbeitsräumen im Norden kommen drei (niedrigere) Etagen mit Institutsbüros im Süden. Die höhenversetzten Flure werden durch Quertreppen erschlossen.

Zum Bild: die Treppen, die von einem höheren Stockwerk mit Aufzug-Halt zu dem darüber- und darunterliegenden Stockwerk auf der gegenüberliegenden Gebäudeseite führen.

Bild oben: durch die Split-Level-Bauweise hat die Nordseite der Zwillingsbauten (im Bild rechts) 10 und die Südseite (im Bild links) 15 Stockwerke.

Bild oben: das Kollegiengebäude K1.

Bild oben: die beiden Kollegiengebäude, das Hörsaalprovisorium und die Universitätsbibliothek befinden sich im (ehemaligen) Stadtgarten, der dadurch gegenüber der Situation vor dem Zweiten Weltkrieg an Fläche verloren hat. Die an einem Weg entlang aufgestellten Figuren stammen von der Fassade des Polytechnikums, dem Vorgänger der Technischen Hochschule, dessen Gebäude im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört wurde.

Bilder oben: die Zwillingshochhäuser der Kollegiengebäude der Universität am Stadtgarten.

Bilder oben: weitgehend ähnlich aufgebaut sind die beiden Kollegiengebäude; die Treppenhäuser an den Schmalseiten befinden sich hinter einem teilverglasten Einschnitt in der Fassade.

Bilder oben: die Fassade des Kollegiengebäudes K2; Blick vom Katharinenhospital.

Bilder oben: die Kollegiengebäude spiegeln sich in der Fassade eines benachbarten Bürohauses; letztes Bild: Spiegelbild des K2 in der Fassade des K1.

Bilder oben: die Schmalseiten der Gebäude mit den Treppenhäusern und die Kollegiengebäude K1 bzw. K2 am Abend.

Bilder oben: Eingangsbereich des K2. Durch den nicht mittigen Eingang gelangt man in das große, sich über zwei Etagen erstreckende Atrium des Gebäudes.

Bilder oben: Schmalseiten der Kollegiengebäude.

Bilder oben: Foyer des Kollegiengebäudes K2; hier geht es zu den Aufzugsanlagen und (eine Etage tiefer) zu den Tiefenhörsälen M17.01 und M17.02.

Bilder oben: Eingangsbereich/Windfang am Kollegiengebäude K2 – ganz charakteristisch sind die gewinkelten Handgriffe zum Öffnen der Türen; sie finden sich überall an den Gebäuden im Campus Stadtmitte.

Bilder oben: Abgang vom Erdgeschossniveau zu den Tiefenhörsälen im Kollegiengebäude K2; vor den Hörsälen M17.01 und dem kleineren M17.02 befindet sich eine ausgedehnte Lobby, in der Veranstaltungen stattfinden können; eine vorgestellte Seitenwand ist mit LED-Strahlern raffiniert hinterleuchtet.

Bilder oben: einer der Tiefenhörsäle.

Bilder oben: Blick vom Kollegiengebäude K1 auf das Gebäude der zentralen Univerwaltung (dieses Gebäude ist ein verbliebener Flügel eines größeren Gebäudes der ehemaligen Polytechnischen Hochschule), auf den Stadtgarten mit der Universitätsbibliothek (dahinter das Linden-Museum), auf die Gebäude der Technischen Hochschule und das Max-Kade-Hochhaus.

Bilder oben: in diesem Gebäudetrakt (Kepler 7) ist heute die Universitätsverwaltung (Rektorat) untergebracht.

Bilder oben: im Foyer des Kollegiengebäudes K1 sind immer wieder Pläne und Modelle von Studenten/innen der Fakultät für Architektur und Stadtplanung ausgestellt, im Juli die Arbeiten der Absolventen/innen.

Die Universitätsbibliothek im Stadtgarten (1958-61)

Etwa zeitgleich zum Bau der Kollegiengebäude der Universität bauten Hans Volkart, Klaus-Jürgen Zabel und Ulrich Klauss die Universitätsbibliothek; das Gebäude wurde 2018 unter Denkmalschutz gestellt. In einer Schrift der Unibibliothek (Stuttgart, 2020) zur Erklärung des Hauses als Kulturdenkmal „Funktional.Flexibel.Transparent – Kulturdenkmal 60 Jahre nach Grundsteinlegung“ kann man über die Unibibliothek das Folgende lesen:

„Geplant und gebaut von 1958 bis 1961 steht sie beispielhaft für die Architektur der deutschen Nachkriegsmoderne. US-amerikanische Vorbilder und Bibliotheksbauten der schweizerischen Moderne prägten Gestaltung und Planung des Architekten Hans Volkart. (…) Entstanden ist ein funktionales, nach den Prinzipen der Transparenz und Flexibilität gestaltetes Gebäude, das sich bis heute trotz der Nutzungversänderungen als zukunftsfähig erwiesen hat. Der nur 12 Meter hohe Flachdachbau fügt sich organisch in die Parklandschaft des Stadtgartens und seiner umliegenden Gebäude ein. Über dem niedrigen, mit Waschbetonplatten verzierten Sockelgeschoss, das Verwaltung, Werkstätten und das Eingangsfoyer beherbergt, erhebt sich der zweigeschossige verglaste Lesesaal. Seine Außenfassade wird von einer Reihe Betonrundpfeiler und auskragenden Sonnenschutzblenden gegliedert. In Kombination mit der waagrechten Attikazone aus Aluminiumwellblech spielt das Gebäude so auf antike Tempelbauten an und erhält repräsentativen Charakter.“

Im Inneren des Gebäudes wurde Wert darauf gelegt, dass die Bibliotheksnutzer/innen einen möglichst freien Zugang zu den Büchern haben sollten, was durch eine Aufhebung der Trennung von Büchermagazin und Lesesaal erreicht wurde.

In der Schrift „Denkmalpflege in Baden-Württemberg“, 4/2022 kann man im Aufsatz „Der Hochschulbau als Experimentierfeld moderner Architektur“ von Peter Huber zum Bau der Stuttgarter Universitätsbibliothek im Stadtgarten das Folgende lesen:

„Der flache kubische Baukörper mit Innenhof und zum Schlossgarten hin äußerst plastisch gerasterter Fassade war zu seiner Bauzeit ein extrem fortschrittlicher Bibliotheksbau. Anstatt der bis dahin in Deutschland üblichen Magazinbibliotheken mit hohem Magazinturm und kleinem Lesesaal (…) bevorzugten der Architekt Hans Volkhart und der Bibliotheksdirektor Manfred Koschlig eine große Freihandbibliothek nach angloamerikanischem Vorbild.

Ein großer Teil der Bücher war im großen Lesesaal vorhanden und frei zu entnehmen. Die nicht im Freibestand vorhandenen Bücher lagerten weitgehend im Untergeschoss des Gebäudes. Von der Ausleihstelle als Herzstück der Bibliothek wurden die Bücher über ein Rohrpostsystem im Magazin bestellt und landeten in kürzester Zeit über ein horizontales Förderbandsystem und vertikale Aufzüge an der Ausleihstelle. Die Bibliothek erhielt anders als die glatten Rasterfassaden der baulichen Vorbilder in den USA (Price-Gilbert Memorial-Library in Atlanta von 1953) eine stark gegliederte Fassade mit plastisch hervortretenden Stützen und Decken, die dem Gebäude einen monumentalen Eindruck verleihen und an einen antiken Tempel erinnern.“

Bilder oben: die Universitätsbibliothek im Stadtgarten. Um im Inneren bei der Raumaufteilung keine Rücksichten auf Stützen nehmen zu müssen, verlegten die Architekten die äußersten Stützen VOR die Fassade, was zu ihrem charakteristischen Erscheinungsbild wesentlich beiträgt.

Bilder oben: Blick auf und in den Lesesaal.

Das „Hörsaal-Provisorium“

Die beiden Tiefenhörsäle, die vom Kollegiengebäude K2 aus zugänglich sind, wurden erst einige Zeit nach der Vollendung von K1 und K2 gebaut. Was also zu Beginn der 1960er Jahre fehlte, waren sofort verfügbare und ausreichend große Hörsäle. 1961 wurde daher die Entscheidung getroffen, gegenüber der Universitätsbibliothek im Stadtgarten einen Interimsbau zu errichten, der bis zur Fertigstellung fester Bauten als Provisorium dienen sollte. Und wie das mit Provisorien so ist: das Gebäude steht heute noch.

Bilder oben: Hörsaal-„Provisorium“ im Stadtgarten (verglaste Schmalseite mit Eingang zum Saal M 2.01. und Details des Dachtragwerks).

Das ähnlich einer Messehalle errichtete 22 x 60 Meter große Hörsaalprovisorium ist mit einer elaborierten Rohrkonstruktion als Dach versehen und umfasste einen großen und einen etwas kleineren Hörsaal; nach 7-jähriger Zwischennutzung sollte das Haus wieder demontiert und andernorts weiterverwendet werden. Architekt des innovativen und modernen Gebäudes war Friedrich Wagner, der von 1961 bis 1971 auch Leiter des Hochschulbauamtes war. Die Bauzeit für das z. T. auch aus Fertigteilen errichtete Gebäude betrug gerade mal ein Dreiviertel Jahr und schon Ende 1962 konnten hier erste Vorlesungen gehalten werden. Die Fundamente, die Bodenplatte und der Gebäudekern mit den Dozentenräumen, den Toiletten und der Gebäudetechnik sind aus Beton, die Gebäudeschmalseiten wurden vollständig verglast; hier sind auch die Eingänge zu den Hörsälen. Die über Zweitausend Quadratmeter große Dachkonstruktion ist im Prinzip ein 3-dimensionales Fachwerk aus Stäben und kugelförmigen Knotenpunkten, das auf Stahlstützen ruht. 1990 wurde das Gebäude umgebaut: aus den ursprünglich zwei Hörsälen wurden damit drei.

Bilder oben: das ursprünglich nur als Interimslösung geplante Hörsaalgebäude auf dem Unicampus am Stadtgarten.

Drohnenflug-Video der Universität Stuttgart über und im Campus Vaihingen und in Stadtmitte

Auf der Website der Uni Stuttgart gibt es ein Drohnenflug-Video von den Gebäuden auf dem Uni-Campus in Stadtmitte und in Vaihingen; auch IN den Gebäuden ist die Drohne unterwegs (Flure, Hörsäle, etc.)

Link zum Video auf der Uni-Website:

Link zum Video auf YouTube:

Bild oben: Screenshot aus dem Drohnenflug-Video auf YouTube.

Das (ehemalige) Gastdozentenhaus in der Relenbergstraße

Zwar kein Hochschulgebäude, aber doch ein Haus, das für die Universität erbaut wurde, ist das Gastdozenten-Hochhaus (auch Horst-Seidel-Haus) in der Relenbergstraße. Mit dem zunehmenden internationalen Austausch der Universität kamen auch immer mehr ausländische Dozenten nach Stuttgart, die für einige Monate oder auch ein ganzes Jahr eine angemessene Bleibe benötigten. Das massive Hochhaus wurde zwischen 1973 und 1976 von Hans-Dieter Lutz und Roland Wick (Lutz&Wick) erbaut. Mit seine Fassade aus Sichtbeton stellt es ein Paradebeispiel des Brutalismus der 1970er Jahre dar. Das 16-stöckige Gebäude ist bis zur Dachterrasse 50 Meter hoch. Erschlossen werden die Wohnungen durch einen separaten Aufzugsturm, der aber nur jedes dritte Stockwerk anfährt; der Ausstieg erfolgt auf einen Balkon. Von hier aus gelangt man über Treppen zum darüber- und darunterliegenden Stockwerk.

Die massive Bauweise der Balkonbrüstungen verstärkt den insgesamt wuchtigen Eindruck des Gebäudes.Das Hochhaus wurde in Schottenbauweise errichtet, d.h. die Wände haben tragende Funktion, was eine sehr freie, unregelmäßige Gestaltung der Fassade erlaubt.

Ein eingeschossiger Anbau nahm die Dienst- und Hausmeisterwohnungen auf; das Flachdach ist als Terrasse gestaltet. Seit 1998 gibt es auch dem Campus in Vaihingen ein neues Gastdozentenhaus; die Appartements des Hochhauses in der Relenbergstraße wurden mittlerweile zu Eigentumswohnungen umgebaut, im Erdgeschoss gibt es eine Kindertagesstätte.

Zu den Bildern: Blick auf das ehemalige Gastdozentenhaus von der Schottstraße aus.

Bilder oben: das ehemalige Gastdozentenhaus der Uni Stuttgart (Blick von der Azenbergstraße aus) und dereingeschossige Anbau mit der Hausmeisterwohnung.

Bilder oben: durch die Schottenbauweise konnten die Architekten die Fassade relativ frei gestalten; sehr massiv wirken die Balkone und der Aufzugsturm.

Bilder oben: das ehemalige Gastdozenten-Hochhaus in der Relenbergstraße.

Die Kunstakademie abk (Campus Weißenhof)

Auf dem Campus Weißenhof befinden sich drei Gebäude für die Staatliche Akademie der Bildenden Künste (abk): der Altbau von 1913, der „Neubau 1“ oder „Architekturbau“ (Bauzeit 1964-68) mit Werkstattbau (1972) sowie der „Neubau 2“ von 1994.

Die Hochschule bietet ein breites Spektrum an Studiengängen in den Bereichen Architektur, Design, Kunst, Künstlerisches Lehramt sowie in Kunstwissenschaften und Restaurierung. Eine Besonderheit der Stuttgarter Staatlichen Akademie der Bildenden Künste ist das besonders umfangreiche Angebot an Werkstätten und die damit verbundene inhaltliche Zusammenführung der freien und der angewandten Künste.

Die Akademie ging aus der 1761 von Herzog Carl Eugen von Württemberg gegründeten Académie des Arts hervor. Diese „Academia artium Stuttgardensis“ wurde 1782 der Hohen Carlsschule angegliedert. Später war die Kunsthochschule im Gebäude der Königlichen Kunstschule mit Kunstsammlung untergebracht, dem zwischen 1834 und 1842 erbauten heutigen Altbau der Staatsgalerie. Danach zog sie in einen Neubau in der Urbanstraße um; dieses Gebäude wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört.

Bild oben: Glasmalerei in einem Treppenhaus im Altbau.

Parallel zu der Kunstschule entwickelte sich ab 1868 die Staatliche Kunstgewerbeschule mit Lehrwerkstätten. Diese Kunstgewerbeschule wurde von dem Maler, Designer und Architekten Bernhard Pankok geleitet, der 1913 den Bau eines eigenen Gebäudes anregte und auch mitplante – in ihm sollten alle Kunstlehranstalten unterkommen können. Gebaut wurde der heutige Altbau der Akademie der Bildenden Künste in den Jahren 1912/13 von Ludwig Eisenlohr und Oscar Pfennig.

Dazu schreibt Cord Beintman in seinem Buch „Reclam Städteführer Stuttgart / Architektur und Kunst“ (Reclam Verlag, Ditzingen, 2021) das Folgende: „Der 1912/13 errichtete Altbau mit seiner reduziert-klaren Fassade ist kaum noch historistisch geprägt, sondern hat eine funktionalistische Ausstrahlung. Nur das Eingangsportal mit seinen Kolossalhalbsäulen und das Kranzgesims intonieren noch historische Bezüge. An der Südflügelfassade sind sieben Kratzputzreliefs (Sgraffiti) miz Szenen von Rudolf Rochga (u. a. Maurer bei der Arbeit, Kunstgewerbe) aus den Jahren 1930-33 zu sehen. (…)“

Auf der Website der abk wird der Altbau als ein Gebäude beschrieben, das „den Idealen einer funktionalen und sachlichen Jugendstil-Architektur“ folgt.

Bilder oben: das Hauptgebäude (Altbau) der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste.

Bilder oben: der Altbau der abk hat einen neuen Anstrich bekommen (Herbst 2024).

Bilder oben: Sgraffiti von Rudolf Rochga an der Südfassade des Gebäudes. (Rochga war Lehrer an der Stuttgarter Kunstgewerbeschule.)

Bilder oben: als temporär erbaute Pavillons auf dem Gelände der Kunstakademie für das Projekt FLAG (Forschungs-Labor-Kunstakademie-Gymnasium). Auf der abk-Website kann man dazu das Folgende lesen: „

FLAG Forschungslabor (Third Space)

Im Rahmen des studentischen Architekturwettbewerbs wird ein Forschungslabor für die Aktivitäten der FLAG Inquiry Community entworfen und durch den Aufbau eines sogenannten Third Space als hybrider Raum die Aufspaltung in eine akademische und eine praktische Ausbildung aufgelöst. Damit wird ein intergenerationales und phasenübergreifendes Labor für Praxisforschung an der Schnittstelle von kunstakademischer LehrerInnen- und Lehrerbildung, den Seminaren und Gymnasien geschaffen.

Der Architekturwettbewerb findet statt in Kooperation mit dem Lehrstuhl für Entwerfen Architektur/Innovative Bau- und Raumkonzepte unter der Leitung von Prof. Dipl.-Ing. Tobias Wallisser M.SC.“

Fortsetzung: Geschichte der Kunstakademie

1941 wurden die Kunstakademie und die Kunstgewerbeschule zusammengeführt zur Akademie der Bildenden Künste. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 1946 Willi Baumsieter als Professor an die Kunstakademie berufen; die Akademie wurde in diesem Jahr wiedereröffnet.

Der „Neubau 1“ (auch „Architekturbau“) wurde nach Plänen von Manfred Aichele und Peter Schenk in den Jahren 1964-68 erbaut, das Werkstattgebäude wurde vier Jahre später fertiggestellt (1972).

Der „Neubau 2“, eine moderne Stahl-Glas-Konstruktion wurde 1994 von der Architektengemeinschaft MGF (Mahler, Gumpp, Schuster; Stuttgart) geplant und gebaut (und 1995 mit einer Anerkennung beim Deutschen Architekturpreis gewürdigt).

Zum Bild: im grünen Hof auf dem Campus sind immer wieder realisierte Projekte der Klasse „Konstruktives Entwerfen“ ausgestellt; so 2012 diese Holzstruktur, die sicher gut als „Stadtmöbel“ Nutzer/innen finden würde.

Bilder oben: Neubau 1 zu verschiedenen Jahres- und Tageszeiten.

Bilder oben: der Neubau 1 spiegelt sich in der Glasfassade des Neubaus 2; die Betonlamellen vor der eigentlichen Gebäudefassade.

Bilder oben: erinnert etwas an die „Wohnmaschinen“ von Le Corbusier: das Gebäude schwebt auf massiven Pilotis.

Bilder oben: die „Pilotis“, massive Stützen im Tragwerk des Gebäudes.

Bilder oben: Foyer des Neubaus 1 (während einer Ausstellung).

Bei der Ausstellung („Junge Unis in Baden-Württemberg / Hochschulbauten der Nachkriegs- und Postmoderne“ im Neubau 1 (Oktober 2023) wurde auch der dieses Gebäude der Kunstakademie beschrieben. „Das 1964-1970 geschaffene Lehrgebäude mit Werkstätten gehört zu den herausragenden Zeugnissen der modernen Architektur im deutschen Südwesten. Die Architekten Peter Schenk und Klaus Aichele, Schüler Rolf Gutbrods, waren von der Beton-Brut-Architektur Le Corbusiers inspiriert. (…) Die Fassade mit den kastenartigen Betonlamellen täuscht: im Inneren überraschen den Besucher offene Galerien und sorgen für ein vertikal-schluchtartiges Raumgefühl. Das Erdgeschoss besitzt einen lichten Glassaalunter einer kühnen Stützenkonstruktion.“

Bilder oben: das mit dem Neubau 1 verbundene Werkstattgebäude.

Bilder oben: der Neubau 2 von 1994; im Atrium ist eine komplette Wand mit einer Videoinstallation belegt.

Was sofort auffällt, wenn man sich dem Campus Weißenhof nähert, ist die gelbe Skulptur, die vor dem Neubau 1 in die Höhe ragt; dabei handelt es sich um den „Plastikturm“, ein Projekt, welches 2007 in der Klasse Konstruktives Entwerfen und Tragwerkslehre (Prof. Dr.-Ing. Stephan Engelsmann) ausgearbeitet und von den Studenten/innen aus faserverstärkten Kunststoffsegmenten auch realisiert wurde (Entwurf: Franciska Ganns, Apostolos Michailidis).

Bilder oben: der „Plastikturm“.

Die Stuttgarter Musikhochschule (1996/2002)

Bereits während der Zeit, in der das von James Stirling und Michael Wilford and Associates geplante Gebäude der Neuen Staatsgalerie errichtet wurde, gab es 1980 einen Architekturwettbewerb für den Bau eines Hauses für die Landtagsabgeordneten und für die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (HMDK) auf dem angrenzenden Grundstück. In dessen Preisgericht war auch James Stirling vertreten.

Sieger der Ausschreibung wurde das Stuttgarter Büro Zinsmeister und Scheffler. Sie realisierten von 1984 bis 1987 das „Haus der Abgeordneten“. Danach wurde die Planung für die Musikhochschule aber an das Büro von James Stirling neu vergeben.

Nach einer vierjährigen Planungs- und Genehmigungsphase wurde der Gebäudekomplex schließlich in zwei Abschnitten (1992-96 und 1999-2002) verwirklicht. Zwischenzeitlich (1992) verstarb James Stirling und die Ausführung wurde nun von Michael Wilford und Manuel Schupp geleitet. Die Bauten der Musikhochschule wurden zeitgleich mit dem Gebäude für das „Haus der Geschichte“ vollendet.

Die Musikhochschule besteht aus einem langgestreckten Flügel an der Urbanstraße und dem die Gesamterscheinung prägenden, 60 Meter hohen Rundturm. Im Turmuntergeschoss befindet sich ein großer Konzertsaal; des Weiteren gibt es hier einen Probenraum für Orchester, eine sich über zwei Stockwerke erstreckende Bibliothek und Räume für die Verwaltung und Leitung der Hochschule. Auf dem Dach des Turms gibt es eine Aussichtsterrasse.

Zu dem Gebäude der Muskhochschule kann man vom Autor Martin Hahn in „Denkmalpflege in Baden-Württemberg 1/2020“ das Folgende lesen:

„bottle and cork – Stirlings Stadtbaukunst an der Kulturmeile in Stuttgart

Im Europäischen Kulturerbe-Jahr ECHY 2018 hat das Landesamt für Denkmalpflege ein Schlüsselprojekt der europäischen Stadtbaugeschichte als Kulturdenkmal ausgewiesen. James Stirling setzte Ende der 1980er Jahre seine virtuose städtebauliche Gesamtplanung an der Kulturmeile in Stuttgart unter das griffige Motto „bottle and cork“. Die berühmte Rotunde der Neuen Staatsgalerie (bottle) findet in dem markanten Turm (cork) der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ein sprichwörtliches Gegenüber. (…)

Postmodernes Gesamtkunstwerk

Die Neue Staatsgalerie mit Kammertheater, die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst und das Haus der Geschichte können als eine große Gesamtheit einzelner Bauwerke mit einer gemeinsamen architektonisch-städtebaulichen Grundidee angesehen werden.

In diesem Gesamtkunstwerk der postmodernen Architektur und Stadtplanung kommen zeittypische Ideen einer zeichenhaften und figürlichen Architekturlandschaft sehr anschaulich zum Ausdruck, wie sie für das Schaffen von Stirling kennzeichnend sind. Besonders imposant zeigt sich diese collagenhafte Architektur in der sprichwörtlichen Zusammengehörigkeit, dem Gegenüber von bottle und cork (Rotunde der Neuen Staatsgalerie und Turm der HMDK). Die gestalterische Einheit wird durch die Materialien Naturstein (Cannstatter Travertin und Weiler Sandstein) und bunter Stahl betont. (…)“

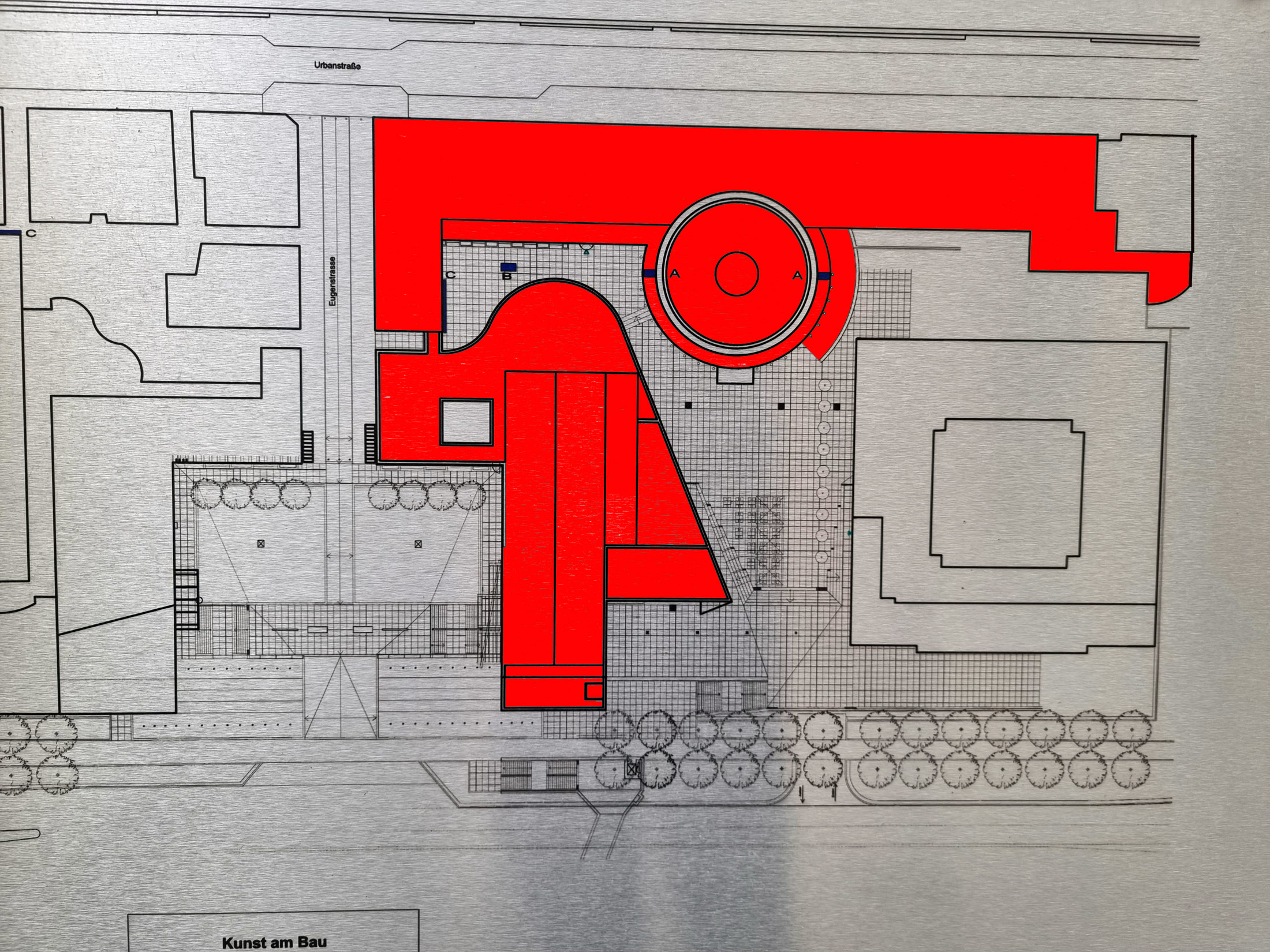

Bilder oben: am Gebäude ist eine Tafel mit dem recht komplexen Gebäudegrundriss (im Bild rot hervorgehoben) angebracht: links neben der Musikhochschule befindet sich das Haus der Geschichte, rechts das Haus der Abgeordneten des Landtages.

Bilder oben: Blick vom „Haus der Abgeordneten“ auf den Rundturm der Musikhochschule und: Blick von oben auf den Rundturm, im Hintergrund das Operngebäude und der Schlossgarten.

Bilder oben: zwischen dem „Haus der Geschichte und dem „Haus der Abgeordneten“ ist ein Hof entstanden, der im Süden vom Gebäude der Musikhochschule begrenzt wird.

Bilder oben: der Rundturm mit seinen umlaufenden Balkonen und der am Dach auskragenden „Halskrause“.

Bilder oben: der Rundturm mit verglastem Eingangsbereich.

Bilder oben: auf der Dachterrasse des Turms; runde „Bullaugen“ und rechteckige Fensterausschnitte wechseln sich ab.

Bilder oben. Blick von der Dachterrasse des Turms auf die Bebauung an der Gänsheide und nach Süden zum Bopser mit dem Fernsehturm.

Bilder oben: Blick von der Dachterrasse des Turms auf die Nachbargebäude und auf den sich zum Staatsarchiv hin erstreckenden Flügel des Gebäudekomplexes.

Bilder oben: der Gebäudeflügel an der Urbanstraße.

Bilder oben: Blick ins Gebäude-Innere – und Blick von innen nach außen.