Stuttgart Museen

Museen in Stuttgart

In Stuttgart gibt es eine Reihe bedeutender Kunst- und anderer Museen, die z. T. bundesweit bei der Besucherfrequenz ganz oben stehen.

- Staatsgalerie (alt und neu)

- Kunstmuseum Stuttgart

- Kunstgebäude

- Haus der Geschichte

- Außenstelle Erinnerungsort Hotel Silber

- Landesmuseum Württemberg im Alten Schloss (auf der Seite >Stuttgart – Schlösser<)

- Lindenmuseum (Ethnologisches Museum)

- Mercedes-Benz-Museum

- Porsche-Museum

- Staatliches Museum für Naturkunde Museum am Löwentor

- Staatliches Museum für Naturkunde Schloss Rosenstein (auf der Seite >Stuttgart – Schlösser<)

Die Alte und die Neue Staatsgalerie

Zwischen 1838 und 1843 wurde auf Anordnung von König Wilhelm I. von Württemberg in Stuttgart ein Kunstmuseum errichtet, das „Museum der Bildenden Künste“; dem Museum angeschlossen war die Kunstakademie – die gesammelten Werke des Museums dienten dabei als Lehrmaterial für die Studierenden.

Das Gebäude wurde von Gottlieb Georg Barth im klassizistischen Stil als Dreiflügelanlage konzipiert; die Seitenflügel schließen zur Konrad-Adenauer-Straße mit Eckpavillons, der Mittelrisalit nimmt das Eingangsportal auf. In den Jahren 1881-89 wurde die Anlage durch Albert von Bok um zwei rückwärtige Flügel erweitert.

Im Zweiten Weltkrieg wurde auch das Museumsgebäude stark beschädigt, das Äußere (mit modernerem Innenleben) aber bis 1958 wieder aufgebaut.

Bilder oben: Ehrenhof der Alten Staatsgalerie mit Reiterstandbild von König Wilhelm I.

Bilder oben: klassizistische Gebäudedetails: ionische Säulen am Eingangsportal, Strukturierung der Fassaden durch Pilaster, kunstvoll gearbeiteter Abschlussfries… Letztes Bild: „Draped Reclining Woman“ (kurz: „Die Liegende“), eine 1961 aufgestellte Skulptur von Henry Moore (jetzt im Eingangsbereich der Neuen Staatsgalerie).

Die Neue Staatsgalerie

Zu langen und sehr kontroversen Diskussionen führten Planung und Bau einer modernen Erweiterung des Museumsgebäudes, der Neuen Staatsgalerie. Den Zuschlag für die Umsetzung erhielten nach einer Ausschreibung im Jahr 1977 James Stirling, Michael Wilford + Associates (London), die das Paradebeispiel eines postmodernen Gebäudes errichteten. 1984 konnte der Erweiterungsbau zur Alten Staatsgalerie eingeweiht werden.

In „Reclams Städteführer / Stuttgart, Architektur und Kunst“, Philipp Reclam jun. Verlag, Ditzingen, 2021 (Autor: Cord Beintmann) kann man zum Gebäude das Folgende lesen:

„Die außergewöhnliche Mixtur aus Burg, Pop-Palast und Museum architektonischer Stilfiguren war bei Bürgern und Fachpublikum zunächst umstritten und gilt bis heute als herausragendes Werk postmoderner Architektur. Wie die Alte Staatgalerie ist der breit gelagerte Erweiterungsbau aus Sandstein, Travertin und Metallelementen eine Dreiflügelanlage, die aber keineswegs statisch-streng, sondern mit ihren runden Elementen, Terrassen, Rampen und popfarbenen Rohren wie ein dynamisch-komplexes Arrangement von Baukörpern wirkt.

Bild oben: wirkt wie gestellt, ist aber ein Schnappschuss: „Röhrentransport“ auf der durch das Gebäude führenden Rampe.

Von der zur Konrad-Adenauer-Straße hin gelegenen Terrasse führt ein öffentlicher Weg über eine Rampe zu einer offenen Rotunde, an deren Wand entlang und dann durch einen Gang zwischen Gebäudeteilen zur Urbanstraße. Damit ist das Gebäude, mit Blick in den von Skulpturen gesäumten Rotundenhof, auf besondere Weise erlebbar.

Durch zwei orangefarbene Zylinder mit Drehtüren betritt man das Foyer, dessen schräg-geschwungene Glasfassade giftgrün gerahmt ist. (…)“

Die Sammlung umfasst Malerei, Plastik und graphische Werke; vertreten sind Werke altdeutscher, italienischer und niederländischer Künstler sowie Arbeiten der klassischen Moderne.

Bilder oben: die Neue Staatsgalerie mit postmodernen Pop-Elementen in schrillen Farben.

Bilder oben: die Figur „Die Liegende“ von Henry Moore und das kühn aufgehängte Vordach vor dem Haupteingang des Museums.

Bild oben: Neue Staatsgalerie Stuttgart mit der Figur „Die Liegende“ von Henry Moore.

Bilder oben: die Handläufe an Rampen und Brüstungen in Form blauer und pinkfarbener Rohre sind das „Markenzeichen“ der Neuen Staatsgalerie.

Bilder oben: durch das Gebäude hindurch führt ein öffentlicher Weg, der den Höhenunterschied zwischen der Konrad-Adenauer- und der Urbanstraße überbrückt. Die Fassade des Gebäudes ist zu weiten Teilen mit Travertin-Platten verkleidet.

Bilder oben: Gebäudedetails: orange, tonnenförmige Schiebetüren, Abluftkamine der Lüftungsanlage oder der scheinbare „Durchbruch“ in der Wand der Tiefgarage, der Luft und Licht in den Parkraum gelangen lässt.

Bilder oben: das Museumscafé „Fresko“ mit der weitläufigen Terrasse.

Bilder oben: die Rückfront der Staatsgalerie zur Urbanstraße hin.

Bilder oben: 2002 wurde der von Wilfried und Katharina Steib (Basel) entworfene Erweiterungsbau der Staatsgalerie zur Aufnahme der grafischen Sammlung eröffnet.

In der beengten räumlichen Situation war nur der Bau eines langgestreckten (70 Meter) und schmalen, dafür aber fünf Stockwerke hohen Gebäudes möglich. Der Erweiterungsbau ist über Glasbrücken mit dem Obergeschoss der Alten Staatsgalerie verbunden. Das Dachgeschoss des Neubaus nimmt die Sammlung sowie eine Bibliothek und einen Studiensaal auf; Werkstätten und Depots sind in den unteren Etagen untergebracht.

Bilder oben: das Foyer des Museumsgebäudes wird auf einer Seite vom kreisrunden Innenhof begrenzt, auf der anderen von einem grünen gewellten „Vorhang“ aus Stahl und Glas. Einzigartig ist auch der grüne Noppenboden, der hier großflächig verlegt wurde.

Bilder oben: Rotonde im Foyer mit dem Ticketschalter und dem Museumsshop.

Bilder oben: ein gläserner Aufzug verbindet das Foyer mit dem Obergeschoss.

Bilder oben: in einem Seitenflügel der Neuen Staatsgalerie ist das Stuttgarter Kammertheater untergebracht. Im Vordergrund Springbrunnenanlage zwischen der Neuen Staatsgalerie und dem Haus der Geschichte.

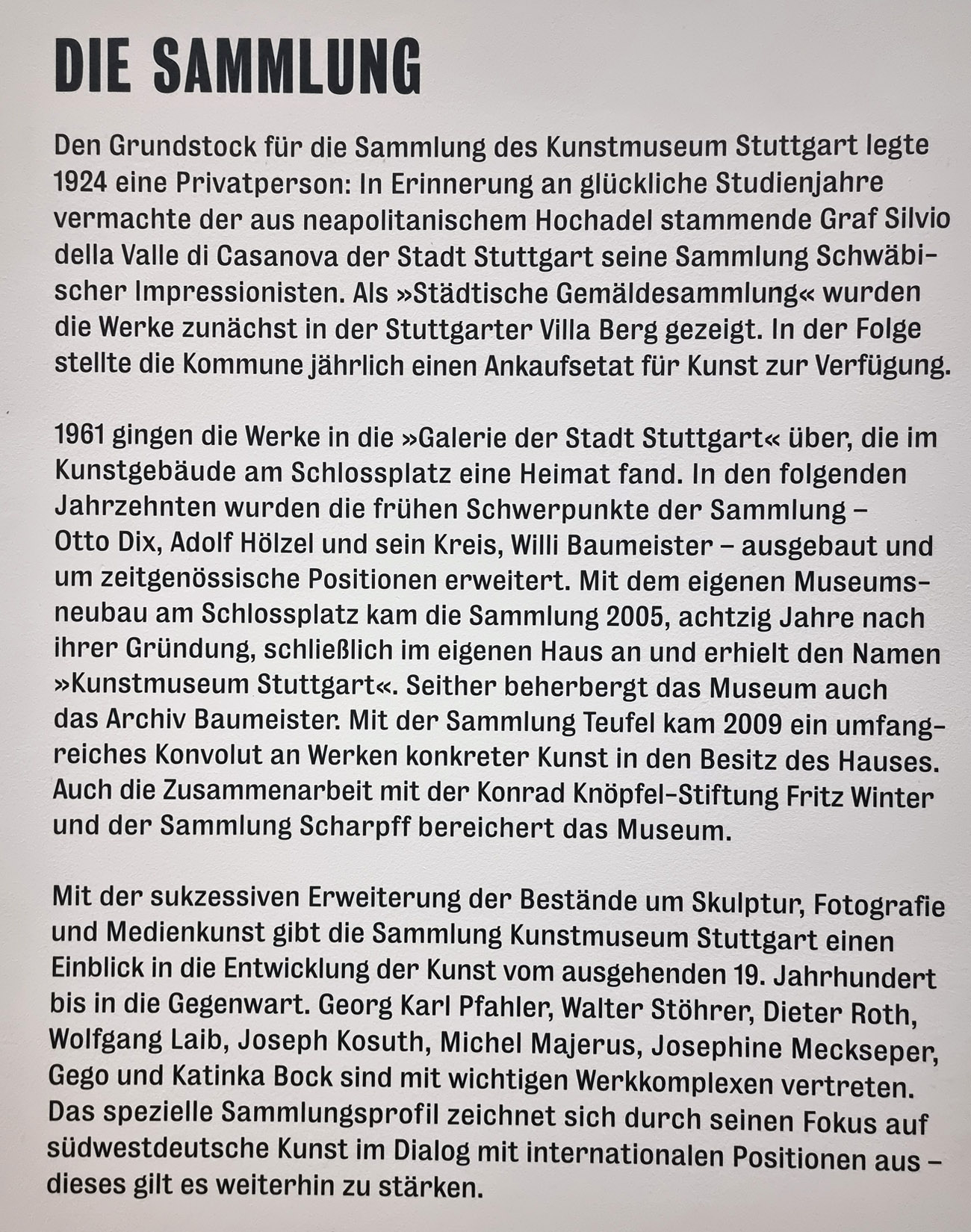

Das Kunstmuseum Stuttgart (Hascher Jehle und Assoziierte GmbH, 2004)

Bild oben: während der Bauarbeiten am Kunstmuseum (Januar 2003); rechts der Königsbau, links das Buchhaus Wittwer, im Hintergrund die BW-Bank am Kleinen Schlossplatz.

Das Kunstmuseum Stuttgart wurde an einem sensiblen Platz in der Stuttgarter Innenstadt erbaut; hier befand sich vor dem Zweiten Weltkrieg das Kronprinzenpalais; es war bei Bombenangriffen zwar auch beschädigt worden, aber weniger als etwa das Neue Schloss. Es hätte also auch wieder rekonstruiert werden können; in den Wirtschaftswunderjahren aber setzte die Stadt mehr auf den Ausbau von Straßen für die autogerechte Stadt und so wurde das Palais 1963 schließlich abgerissen und an seiner Stelle eine Tunnelschneise (Querspange) durch die Innenstadt geschlagen. Oberhalb der Tunnelbauwerke entstand der „Kleine Schlossplatz“, mehr oder weniger eine Betonwüste mit einigen Bungalowbauten, die Gastronomie, Einzelhandelsgeschäfte und das Ticketbüro der Stadt aufnahmen.

Mit dem Bau des Museums wurden die Bausünden der 1960er/70er-Jahre teilweise wieder getilgt. Nicht mehr benötigte Tunnelröhren wurden zu unterirdischen Ausstellungsräumen für das neue Kunstmuseum umgebaut, welches als gläserner Würfel am Rand des Schlossplatzes, in gebührendem Abstand zum Königsbau über dem Straßenniveau zu schweben scheint. Eine große Freitreppe zwischen dem Museumsgebäude und dem Königsbau lädt zum Verweilen, zum Sehen und Gesehenwerden.

Die gläserne Außenhaus des Gebäudes umschließt im Abstand von Treppen und Erschließungsgängen einen steinernen inneren Würfel, welcher – fast fensterlos – auf drei Etagen die Ausstellungsräume für Wechselausstellungen aufnimmt. Die Dauerausstellung der Kunstsammlung des Museums befindet sich dagegen im unterirdischen Geschoss (s.o.).

Die oberste Ebene des Kubus beherbergt als – allerdings nicht offene, sondern wintergartenähnliche „Dachterrasse“ ein Restaurant. Von den Stegen zwischen äußerer Glashaut und innerem Würfel hat man auf jedem Stockwerk einen freien Ausblick auf den Schlossplatz, das Neue und das Alte Schloss und den benachbarten Königsbau.

Bilder oben: das Kunstmuseum Stuttgart vom Schlossplatz (Vorderansicht) und vom Kleinen Schlossplatz aus gesehen (Rückansicht). Vor der Gebäuderückseite auf dem Kleinen Schlossplatz befindet sich seit 2006 die Stele „Polylit“ des Künstlers Carsten Nicolai. Die Stele ist 10 Meter hoch und besteht aus einer Tragkonstruktion aus Stahl und Spiegelglas.

Bild oben: Gesamtkunstwerk: in der gläsernen Hülle des Kunstmuseums spiegelt sich die städtische Umgebung; stets werden Sonderausstellungen auf der Fassade in Großbuchstaben angekündigt. Direkt vor dem Museum auf der Königstraße steht seit 1991 das dreibeinige, 8 Meter hohe Riesen-Mobile „Crinkly avec disque rouge“ von Alexander Calder.

Bild oben: das Kunstmuseum Stuttgart befindet sich am Stuttgarter Schlossplatz / der Königstraße in Nachbarschaft zum Königsbau (rechts) und zum Buchhaus Thalia/Wittwer (links).

Bilder oben: das Kunstmuseum am Stuttgarter Schlossplatz.

Bilder oben: neben dem Museumsgebäude führt eine große Freitreppe mit Sitzgelegenheiten zum Kleinen Schlossplatz hoch; im Haus gibt es auch ein Café mit Außenbewirtung in den warmen Monaten des Jahres.

Bilder oben: die Rückseite des Gebäudes zum Kleinen Schlossplatz hin; hier steht eine Stele des Künstlers Carsten Nicolai („Polylit“).

Bilder oben: Blick auf das Kunstmuseum von oben (aus der Gondel eines im Schlosshof aufgestellten Riesenrades).

Bilder oben: Blick von einer Galerie im Gebäudeinneren (zwischen gläserner Außenhaut und innerem Gebäudewürfel) auf die Königstraße bzw. den Königsbau und den Schlossplatz. Letzte beiden Bilder: Eingangsbereich des Gebäudes und Blick von innen auf die Außenterrasse des Museums-Cafés (im Hintergrund das Neue Schloss und das Stadt-Palais).

Bilder oben: in den ersten Jahren nach Fertigstellung des Gebäudes zog sich über den Kleinen Schlossplatz ein Oberlichtband für die darunter liegenden Ausstellungsräume des Museums. Leider wurden die Glaselemente durch Skater immer wieder beschädigt; sie wurden daher später durch einen Pflasterbelag ersetzt.

Bilder oben: Reinigung der Glasfassade.

Bilder oben: der „Glaswürfel“ des Stuttgarter Kunstmuseums bei Nacht.

Bilder oben: bei nächtlicher Beleuchtung offenbart sich die Konstruktion des Gebäudes; Rückfront des Gebäudes und Treppen zu den oberen Stockwerken.

Bilder oben: Eingangsbereich des Museums mit Bar, Ticketschalter, Aufzug und Treppen zum unteren und zu den oberen Ausstellungsebenen.

Bilder oben: Treppen und Galerien.

Bilder oben: auf der obersten Etage gibt es ein Restaurant; von der Galerie aus hat man einen wunderbaren Ausblick auf den Schlossplatz und das Neue Schloss.

Das Kunstgebäude

Direkt am Schlossplatz, neben dem Neuen Schloss auf der einen und dem Königin-Olga-Bau auf der anderen Seite befindet sich das Kunstgebäude. Es wurde ursprünglich zwischen 1909 und 1913 von Theodor Fischer (der auch das Gustav-Siegle-Haus baute und etliche Jahre lang Professor an der Technischen Hochschule Stuttgart war) erbaut und sollte dem Mangel an Kunst-Ausstellungsflächen Abhilfe schaffen. Vormals befand sich an gleicher Stelle das Neue Lusthaus, erbaut Ende des 16. Jahrhunderts. Dieses wurde im 18. Jahrhundert zum Opernhaus umgebaut und im 19. Jahrhundert schließlich zum Hoftheater. 1902 brannte es fast vollständig aus und dem Bau eines Ausstellungsgebäudes für die Kunst wurde anschließend gegenüber einer Rekonstruktion des Hoftheaters der Vorzug gegeben.

Bild oben: (ältere Aufnahme vom Februar 2008:) das Kunstgebäude, vom Turm der Musikhochschule aus gesehen; links im Bild das Landtagsgebäude. Links der historische Gebäudeteil mit dem 12-eckigen Kuppelsaal mit Laterne und Kuppel, rechts der moderne Nachkriegs-Anbau mit Sheddach.

Bild oben: das Kunstgebäude; Blick von der Wandelhalle des Landtagsgebäudes aus.

Im Zweiten Weltkrieg wurde auch das Kunstgebäude stark zerstört, die Kuppel und der darauf befindliche goldene Hirsch blieben aber erhalten. In den Jahren 1956-61 wurde das Gebäude von einem Schüler von Paul Bonatz, von Günter Wilhelm, wieder aufgebaut, allerdings in veränderter und z. T. stark vereinfachter Form. Erhalten blieben die Arkaden-Vorhalle sowie der zwölfeckige Kuppelsaal, der von einer Laterne mit Kuppel bekrönt wird. Die Vergoldung der auf der Kuppel stehenden Hirsch-Figur wurde erneuert. Im Anschluss an die Wiederherstellung des Kunstgebäudes plante und baute Wilhelm auch einen modernen Erweiterungsbau auf quadratischem Grundriss, der ein Sheddach trägt, welches Tageslicht in den Ausstellungsraum lässt.

Der neue Anbau ist Ausstellungsort für Werke des Württembergischen Kunstvereins Stuttgart, während der Kuppelsaal und die angrenzenden Säle von der Staatsgalerie genutzt werden. Während des Umbaus des Landtagsgebäudes (2016-20) fanden im dafür umgestalteten Kunstgebäude die Plenarsitzungen statt.

Zwischen 2021 und 2024 wurde das Kunstgebäude durch blocher partners, Stuttgart grundlegend renoviert und zum Teil auch umgebaut („revitalisiert“). So zieht das vorher im ersten Obergeschoss untergebrachte Café nun um ins Erdgeschoss mit Terrasse zur Stauffenbergstraße hin.

Bild oben: der Kuppelsaal erhält Tageslicht über die Laterne auf dem Dach.

Bilder oben: das Kunstgebäude am Schlossplatz im Winter (letztes Bild:) und die Arkadenhalle vor dem Umbau von 2024.

Bilder oben: unverwechselbares Merkmal für das Kunstgebäude: der goldene Hirsch auf der Kuppel.

Bilder oben: das Kunstgebäude spiegelt sich im Wasser des Eckensees.

Bilder oben: das Kunstgebäude mit Arkadenvorhalle am Schlossplatz (nach Umbaumaßnahmen im Frühjahr 2024).

Bilder oben: Baudetails.

Bilder oben: Eingangsbereich mit Schriftzug „Kunstgebäude“.

Bilder oben: der neu gestaltete Eingangsbereich (Foyer).

Bild oben: der abendlich beleuchtete Arkadengang und Eingangsbereich des Kunstgebäudes.

Bilder oben: der Erweiterungsbau.

Haus der Geschichte (2002)

Das „Haus der Geschichte“ befindet sich an der Stuttgarter „Museumsmeile“ (an der B14) zwischen dem Bau der Musikhochschule und dem Gebäudekomplex der Neuen Staatsgalerie (mit Kammertheater). Die Gesamtplanung geht auf einen Wettbewerb zurück, den James Stirling, Michael Wilford and Associates 1977 gewonnen hatten. Das „Haus der Geschichte“ wurde schließlich zwischen 1999 und 2002 von Michael Wilford und Manuel Schupp erbaut; James Stirling war 1992 verstorben.

Auch die sich dem Gebäude des Geschichtsmuseums anschließende Musikhochschule stammt aus der Feder dieser Architekten; bei den Materialien für das Gebäude des „Hauses der Geschichte“ orientierten sie sich gemäß Generalplan an den Nachbargebäuden.

Im „Haus der Geschichte“ wird die Geschichte des Bundeslandes Baden-Württemberg in einer Dauerausstellung und immer wieder neuen Sonderausstellungen dargestellt.

Auf der Website www.baunetz.de kann man (Dezember 2002) zur Fertigstellung des Gebäudes das Folgende lesen:

„Am 13. Dezember 2002 wurde in Stuttgart das „Haus der Geschichte“ feierlich eröffnet. Der Neubau an der Konrad-Adenauer-Straße, der der Geschichte Baden-Württembergs gewidmet ist, wurde von Michael Wilford und Manuel Schupp als städtebauliche Vollendung des in den siebziger und achtziger Jahren konzipierten Ensembles aus Museums- und Hochschulbauten entwickelt, das gleichfalls von Wilford und seinem verstorbenen Partner James Stirling geplant wurde.

Bilder oben: kräftige Farbtöne in den Erschließungsbereichen des Gebäudes.

Das achsensymmetrische Ensemble besteht im Grundriss aus zwei L-förmigen Baukörpern, die spiegelverkehrt gegeneinander verschoben sind. Mit der Staatsgalerie und dem Kammertheater bildet der Neubau einen dreiseitig umschlossenen Platz am Fuß der Eugenstraße. Zwischen dem Platz und dem neuen „Museumsgarten“ führt ein Durchgang die Besucher in ein großzügiges Foyer, dessen Blickfang die mit poppigen Farben gestrichene Treppe ist, die zu den verschiedenen Ausstellungsbereichen und Vortragssälen führt. (…)“

Bild oben: Blick vom Gebäude der Neuen Staatsgalerie (mit dem Kammertheater) auf den Eingangsbereich des „Hauses der Geschichte“.

Bilder oben: zwischen dem „Haus der Geschichte“ und der Neuen Staatsgalerie befindet sich ein großer, leicht ansteigender Platz mit Wasserspielen und einer Skulptur von Tony Cragg. Die Eingangsüberdachung und die Treppenbrüstungen nehmen die Farben auf, die auch die poppigen Elemente am Gebäude der Neuen Staatsgalerie aufweisen.

Bilder oben: Aufgang zum Vorplatz des „Hauses der Geschichte“ und Fassade des Gebäudes zur B14 hin.

Bilder oben: Erkerfenster im Obergeschoss des „Hauses der Geschichte“ und Spiegelung in den Fenstern des Hauses der Abgeordneten.

Bilder oben: zwischen dem „Haus der Geschichte“ (mit Museums-Café im Erdgeschoss), der Musikhochschule und dem Haus der Abgeordneten ist ein gepflasterter Platz entstanden.

Bilder oben: Blick von oben auf das Museumsgebäude.

Bilder oben: das „Haus der Geschichte“ bei Nacht; im Durchgang und vor dem Museumscafé sind Ausstellungsvitrinen aufgestellt, die nachts beleuchtet werden.

Bilder oben: im Haus ist auch ein Café/Restaurant untergebracht.

Bilder oben: Eingangsbereich und Treppenhaus im „Haus der Geschichte Baden-Württemberg“.

Bilder oben: ausgesprochen intensive Farbigkeit in den Verkehrsbereichen des Hauses, dem Treppenaufgang zu den beiden Obergeschossen und in den Fluren. Im zweiten Obergeschoss gibt es auch eine Dachterrasse.

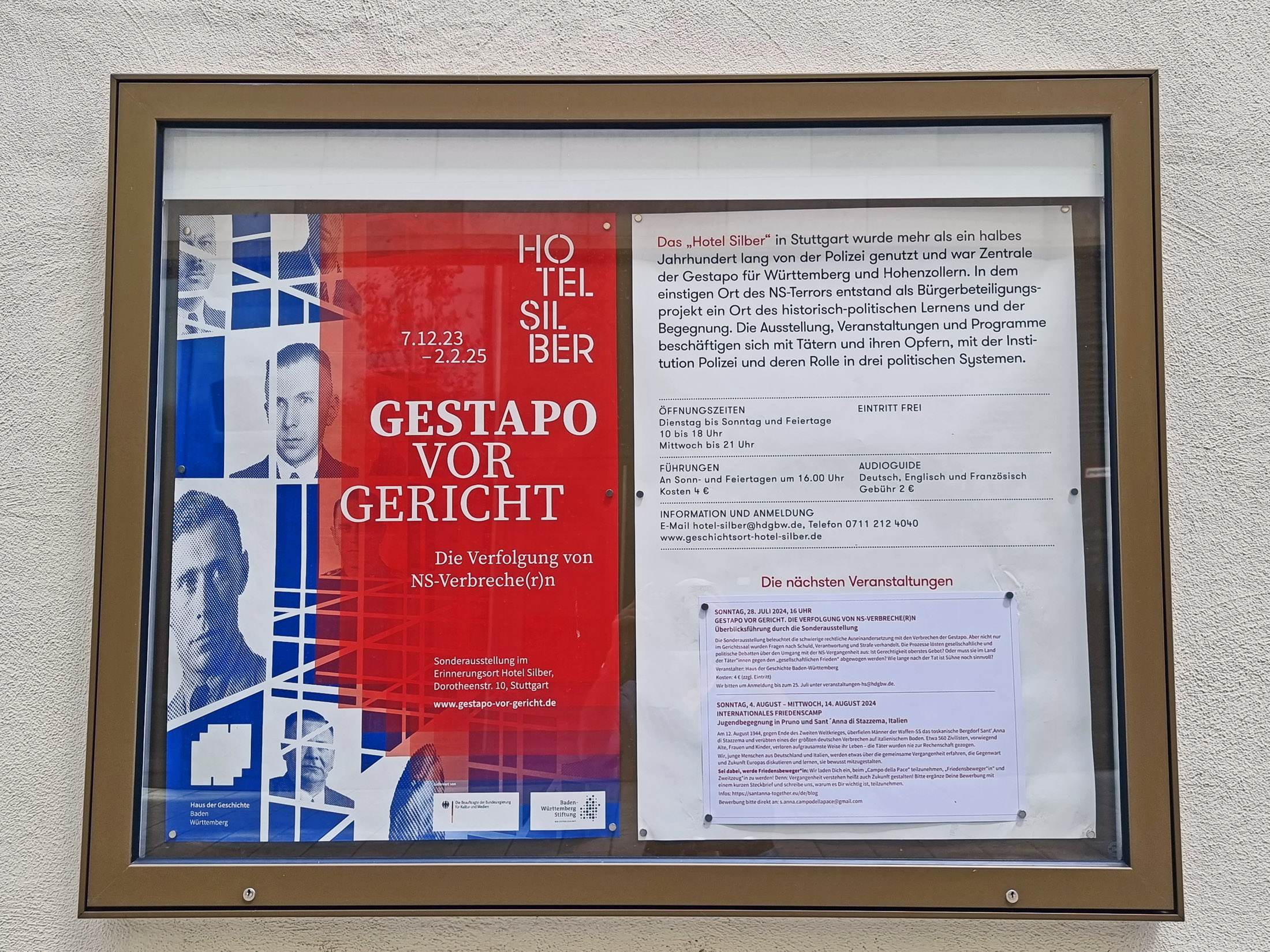

Erinnerungsort „Hotel Silber“, Außenstelle des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg

Direkt neben dem ifa (Institut für Auslandsbeziehungen) und dem Stuttgarter Karlsplatz im neu gestalteten Dorotheen-Quartier befindet sich das Hotel Silber; das 1816 erbaute Gebäude war ursprünglich ein Gasthaus („Zum Bayerischen Hof) und wurde 1873 von Heinrich Silber übernommen, zum Hotel umgebaut und erweitert und nach ihm benannt. In der Folgezeit wechselte das Haus mehrfach den Eigentümer, bis es schließlich 1919 in den Besitz des Landes Württemberg kam.

Zunächst diente es zunächst der Oberpostdirektion als Domizil; 1928 übernahm das Stuttgarter Polizeipräsidium die Liegenschaft. Während der nationalsozialistischen Herrschaft war hier die politische Polizei zuhause, ab 1936 die Gestapo; jetzt war das Haus in der Dorotheenstraße 10 Sitz der Gestapo-Zentrale für Württemberg und Hohenzollern mit Arrestzellen im Kellergeschoss. Hier wurden Menschen inhaftiert, die dem System politisch nicht genehm waren, von hier aus wurde der NS-Terror mit organisiert.

Bei alliierten Luftangriffen in 1944 wurde auch das Hotel Silber teilweise zerstört. Nach dem Krieg wurde das Gebäude wieder aufgebaut und danach von der Stuttgarter Kriminalpolizei bis 1984 genutzt. Polizeidienststellen dreier politischer Systeme waren im Hotel Silber also kontinuierlich untergebracht.

Bilder oben: das Gebäude des Hotel Silber wurde im Inneren zum Museum / Erinnerungsort umgebaut.

Bild oben: das Hotel Silber; im Hintergrund die Stuttgarter Stiftskirche, rechts das Institut für Auslandsbeziehungen (ifa).

Von 1988 bis 2008 nutzte das Innenministerium Baden-Württemberg den Bau. Die ersten Planungen für das neue Dorotheen-Quartier sahen den Abriss der geschichtsträchtigen Immobilie vor, doch die Zivilgesellschaft stellte sich in Form der Bürgerinitiative „Lern- und Gedenkort Hotel Silber e.V.“ dem entgegen. Der Verein erreichte schließlich, dass das Gebäude erhalten blieb, zum Museum umgestaltet und 2018 als „Erinnerungsort Hotel Silber“ (Website: www.geschichtsort-hotel-silber.de) und Außenstelle des Stuttgarter „Hauses der Geschichte Baden-Württemberg“ eröffnet wurde.

Das Haus ist heute also ein Gedenk- und Erinnerungsort und eine Institution zur historisch-politischen Bildung. Die Dauerausstellung zeigt die Geschichte der Nutzung durch Polizei und Gestapo und der politischen Verfolgung. Insbesondere auch Schulen sind angesprochen, das Informationsangebot zu nutzen.

Bilder oben: Eingangsbereich.

Das Linden-Museum – Staatliches Museum für Völkerkunde (Ethnologisches Museum)

Das Linden-Museum Stuttgart befindet sich am Hegelplatz in Nachbarschaft zum Gelände des Katharinenhospitals. Das heutige Staatliche Museum für Völkerkunde geht auf das vom „Württembergischen Verein für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Ausland“ im jahr 1884 gegründeten „Handelsgeographischen Museum“ zurück, in dem vor allem Importwaren, Warenproben sowie Produktmuster aus Textilien und Tropenhölzern präsentiert wurden. Das heutige neoklassizsitische Museumsgebäude wurde von Georg Eser sowie dem Stuttgarter Architekturbüro Biehl&Woltz zwischen 1910 und 1911 erbaut.

Das Museum zeigt Objekte aus Afrika, Süd- und Nordamerika, aus Südost- und Ostasien sowie Ozeanien und gilt als eines der großen ethnologischen Museen in Europa. Benannt ist das Museum nach Karl Graf von Linden, der 1889 den Vorsitz des o.g. Vereins übernahm und die Museumsorientierung mehr in ethnologische Richtung steuerte und – v.a. auch befördert durch das kolonialistische Auftreten in den genannten Regionen der Erde – den Sammlungsumfang dramatisch erweiterte (was heute zu verstärkter Forschung bezüglich der Provenienz und der Rechtmäßigkeit der Aneignung von Sammlungsobjekten führt).

Zum Bild: Eingangsportal des Museums; das Museum forscht heute intensiv in der kolonialen Vergangenheit des Museums und schreibt auf seiner Website zu dieser Darstellung: „Das Eingangsportal zeigt stereotype kolonialzeitliche Darstellungen von Menschen. Das Linden-Museum möchte auf diese Darstellungen aufmerksam machen, da sie nicht unserer heutigen Sichtweise entsprechen. Hier können Sie mehr über die Geschichte und Deutungsmöglichkeiten des Portals erfahren.“

Bild oben: Blick auf das Linden-Museum von der Schottstraße aus; rechts das Kade-Hochhaus, links das Landesamt für Geo-Information.

Im Zweiten Weltkrieg wurden rechtzeitig viele (leicht bewegliche) Objekte des Museums in ein Salzbergwerk ausgelagert. Unbewegliche Sammlungsgegenstände und große Teile des Gebäudes fielen einem auf Bombenangriffe folgenden Brand zum Opfer.

Nach dem Krieg bemühte sich der Vorstand des Museumsvereins, Theodor Wanner, um einen raschen Wiederaufbau, der tatsächlich auch sehr schnell bereits bis 1949 erfolgte. Die Stadt Stuttgart und später auch das Land Baden-Württemberg unterstützten Verein und Museum finanziell; seit 1973 ist es Staatliches Museum und wird alleine vom Land getragen. In den 1980er Jahren gab es umfangreiche Sanierungsarbeiten am Gebäude und die Sammlungspräsentation wird sukzessive neu aufgebaut.

Auf der Website des Museums findet man detaillierte Informationen zur Geschichte, zu den Sammlungen und zum heutigen Verständnis der Museumsarbeit und -präsentation.

Bilder oben: Blick auf das Lindenmuseum mit seinem markanten Turm.

Bilder oben: Blick auf das winterlich verschneite Lindenmuseum (Blick vom benachbarten Katharinenhospital).

Bilder oben: Gebäudefassade zur Hegelstraße hin und Eingangsbereich am Hegelplatz.

Bilder oben: Lindenmuseum; herbstliche Ansicht vom Hegelplatz aus.

Bilder oben: abendlich beleuchtetes Lindenmuseum.

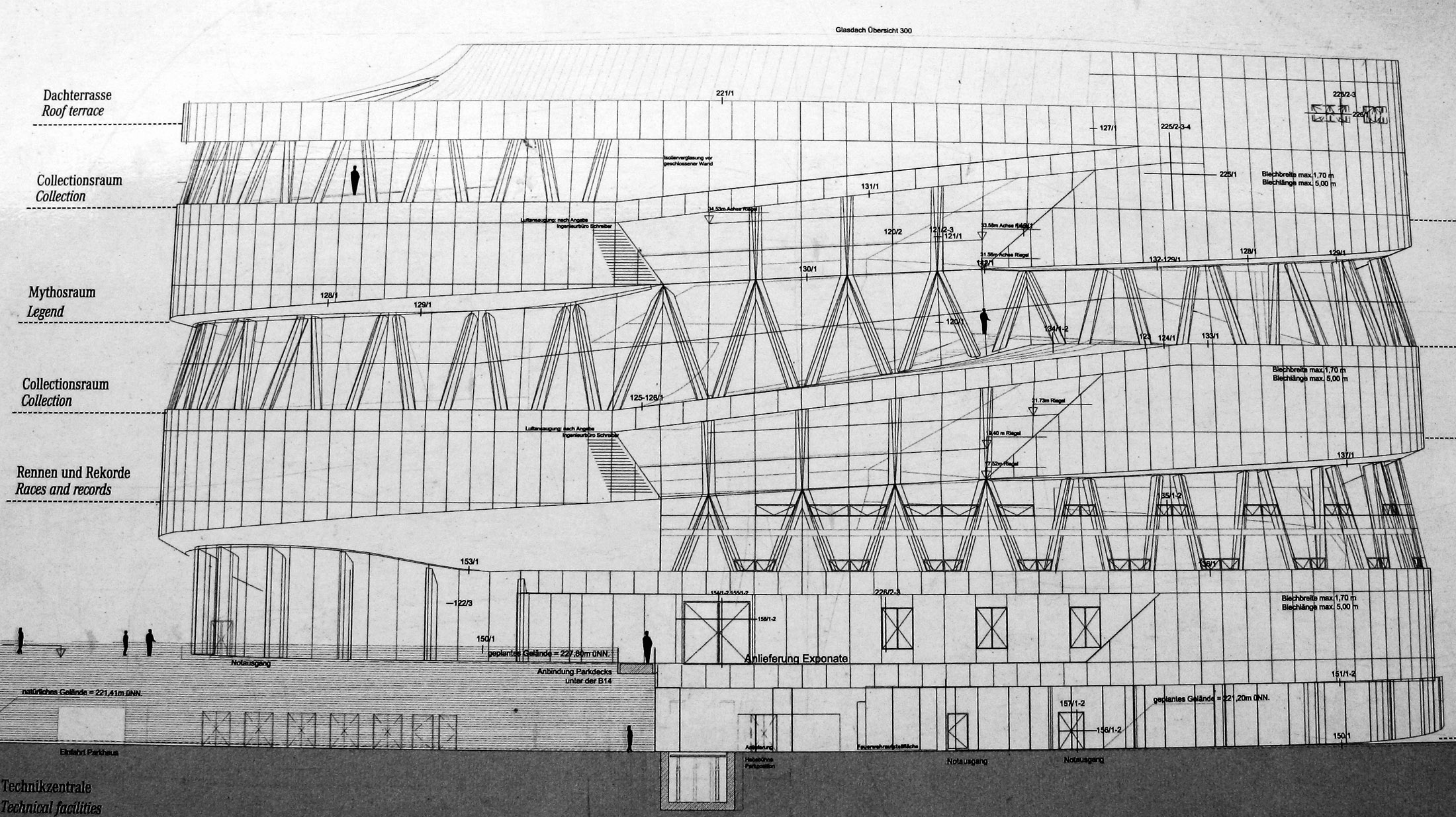

Das Mercedes-Benz-Museum

Das 47 Meter hohe Gebäude wurde in den Jahren 2003 bis 2006 nach Plänen des holländischen Architekturbüros UN studio van Berkel & Bos sowie Werner Sobek und Tobias Walliser erbaut mit dem musealen Konzept von HG Merz.

Das Bauwerk hat einen sehr komplexen Aufbau; der Grundriss entspricht zwei ineinandergeschobenen und abgerundeten Dreiecken mit einem ebenfalls abgerundet dreieckigen Atrium.

Die Besucher/innen des Museums fahren zunächst mit einem Aufzug in das 8. Stockwerk und werden dann auf zwei sich nach unten und umeinander windenden schrägen Ebenen (wie bei einer Doppelhelix) durch die 130-jährigen Automobil- und Markengeschichte geführt, mit einer Ausstellung von PKWs und Nutzfahrzeugen.

In der metallenen Außenhaut sind für die Fensterbänder1800 jeweils unterschiedlich geformte dreieckige Scheibensegmente eingesetzt. Bei nächtlicher Beleuchtung kann man von außen auch die Tragstruktur des Gebäudes erkennen. Im Haus gibt es auch einen Museumsshop sowie ein Restaurant. Das Mercedes-Benz-Museum ist das publikumsstärkste Museum der Stadt.

Bild oben: während der Bauphase (Frühjahr 2006) war auf der Bautafel vor der Baustelle ein Seitenriss des Bauwerkes ausgestellt.

Bild oben: das Gebäude während der Bauarbeiten im Frühjahr 2005.

Bilder oben: während der Bauphase auf der Bautafel zu sehen: Lageplan des Geländes, Grundriss des Museumsgebäudes und Information zum Bauwerk.

Bilder oben: einen guten Überblick über die Gebäudestruktur erhält man bei der Fahrt auf der am Museum vorbeiführenden Bundessstraße B14.

Bilder oben: der ikonische Bau des Mercedes-Benz-Museums ist schon von weitem zu sehen; rechts neben dem Museum das Entwicklungszentrum von Daimler Benz in Untertürkheim; im Hintergrund die B14 ins Remstal und Weinberge.

Bilder oben: das Gebäude kurz nach Fertigstellung (2006).

Bilder oben: das Museumsgebäude im Jahr 2016.

Bilder oben: die Außenhaut des Museumsgebäudes aus Metall und Glas.

Bilder oben: Das Museumsgebäude sitzt auf einem kleinen Hügel.

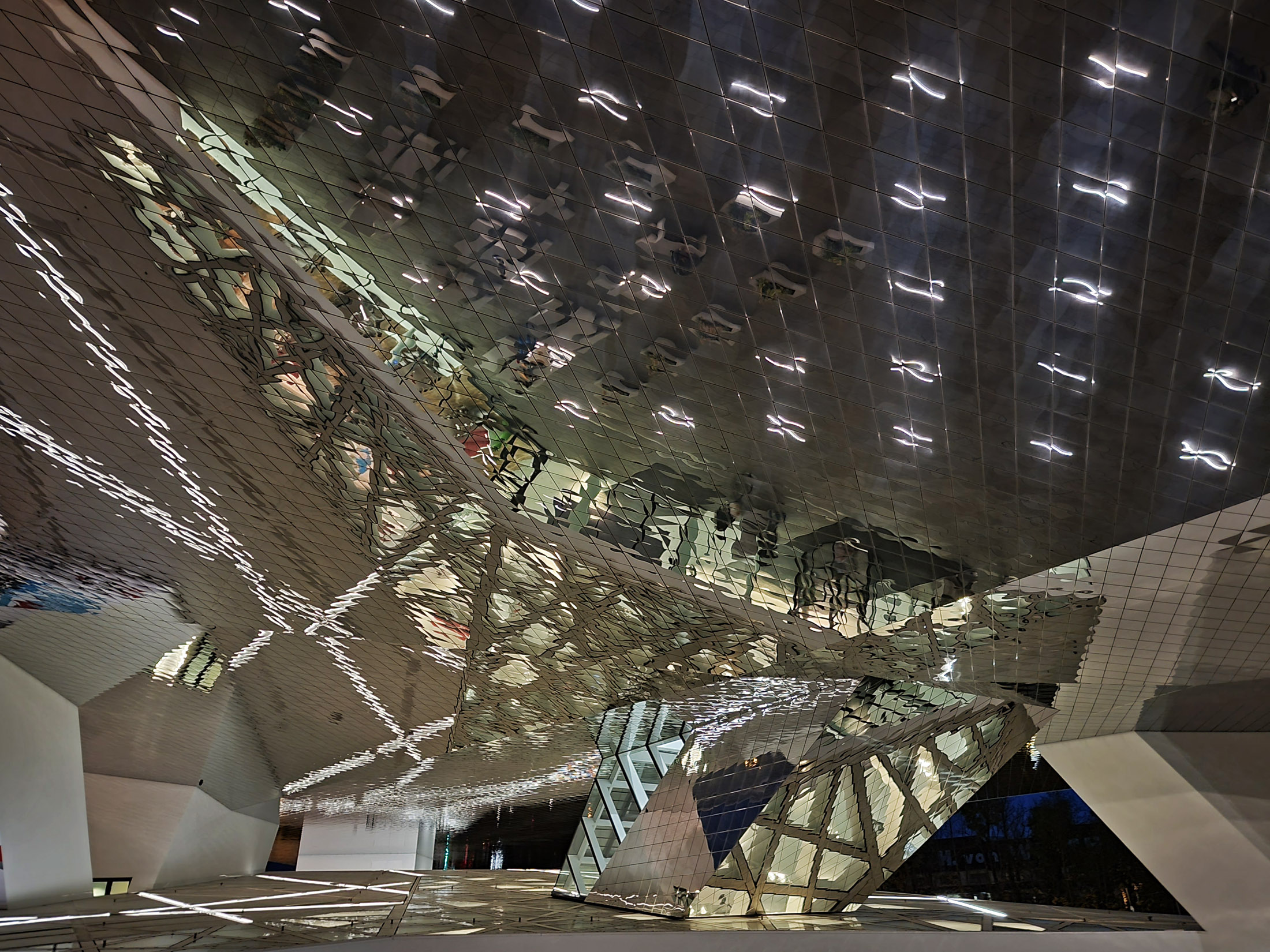

Das Porsche-Museum

Unmittelbar neben dem Fabrikationsgelände des Automobilherstellers Porsche in Zuffenhausen ist in dreijähriger Bauzeit ein Marken-Museum für die Firmengeschichte und die Fahrzeuge des Autobauers entstanden. Das schneeweiße Gebäude mit komplex geknickter Form ruht auf drei Stützen; für die Konstruktion wurden Unmengen an Stahl benötigt, um die Ausstellungsräume auf den Stützen „schweben“ zu lassen.

In „Reclams Städteführer Stuttgart / Architektur und Kunst“ (Reclam-Verlag, 2021, Ditzingen) schreibt der Autor Cord Beintmann zum Museumsbau das Folgende: „Das Porsche Museum präsentiert sich in einem deutlichen Gegensatz zum fließenden Design der Porsche-Modelle. Auf drei mächtige Stützen setzte das Büro Delugan Meissl Associated Architects 2005-08 einen wuchtigen Baukörper mit kühnen Kanten. Der polygonale, skulptural wirkende Monolith ist ein ganz eigenwilliger, kraftvoller Bau. Er ist mit weißen Aluminiumplatten verkleidet, zum Porsche-Platz hin richtet sich eine fassadengroße Fensterfläche. Die spiegelnde Edelstahl-Unterseite des Gebäudes reduziert ein wenig dessen fast monströse Schwere. (…)“

Bild oben: das Porsche-Museum am Zuffenhausener Porsche-Platz, erbaut 2005-08 nach Plänen des Wiener Büros Delugan Meissl.

Bilder oben: das Porsche-Museum während der Bauarbeiten in 2007/08. Der auf den drei Stützen „schwebende“ Baukörper bezieht seine Stabilität aus einem Tragwerk in Form eines dreidimensionalen Fachwerkes aus Stahlträgern.

Bilder oben: ein Kunstwerk der Stahlbetonbauer: die Verschalung der drei Stützen und das Einbringen der Bewehrung.

Bilder oben: das Stahlfachwerk wurde zum Brandschutz mit Spritzbeton ummantelt.

Bilder oben: die Gerüstbauer haben die Fassade umhüllt, um die Anbringung der Aluminium-Platten und der Fensterelemente zu ermöglichen (2008).

Bild oben: während der Bauphase des Museums: ein Baukran spiegelt sich in einem Fahrzeug des Autobauers (2008).

Bilder oben: die mit spiegelnden Edelstahlplatten verkleidete Unterseite des Baukörpers. Reinigungskräfte legen (Januar 2009) letzte Hand an.

Bilder oben: das Porsche-Museum in Stuttgart-Zuffenhausen; Spiegelung in der Glasfassade des Verkaufsgebäudes und Spiegelung des Produktionswerkes in der Glasfassade im Sockel des Museumsgebäudes.

Bilder oben: Fotograf vor dem neuen Museumsgebäude (2009).

Bilder oben: Im Porsche-Museum werden die Firmengeschichte und die gebauten Fahrzeuge präsentiert.

Bilder oben: das Museumsgebäude bei Nacht.

Bilder oben: Blick vom Museumsgebäude zum Hauptgebäude der Firma Porsche in Stuttgart-Zuffenhausen.

Staatliches Museum für Naturkunde – Museum am Löwentor

Ein weiteres Museum im Rosensteinpark ist nach dem Staatlichen Museum für Naturkunde / Schloss Rosenstein (in dem die biologische bzw. naturhistorische Sammlung mit den aktuell lebenden Tierarten untergebracht ist) das Staatliche Museum für Naturkunde / Museum am Löwentor, kurz Löwentormuseum genannt.

Hierbei handelt es sich um den paläontologisch/geologischen Zweig des Naturkundemuseums mit einer sehr lebendig und ansprechend aufgemachten Präsentation von Fossilien und dem Leben der Vorzeit in Südwestdeutschland; lebensecht wirkende Dioramen zeigen das Leben in der Tiefsee, den Höhlenbären, das Leben urzeitlicher Menschen (des Steinheimer Urmenschen) und im Freibereich der sich über drei Etagen erstreckenden und 14 Meter hohen Ausstellungshalle begegnet man einem Mammut mit seinem Nachwuchs oder verschiedenen Saurierarten. Sehenswert ist auch das Bernsteinkabinett.

Bild oben: der Verwaltungs-, Labor- und Magazinbau.

Das Gebäude besteht aus zwei Baukörpern, die unterirdisch miteinander verbunden sind. Im nördlichen befinden sich die Ausstellungsräume sowie der Museumsshop und ein Museumscafé (mit Terrasse zum Rosensteinpark), im anderen südöstlichen Teil befinden sich auf mehreren Etagen Büros, Magazine, Forschungslabors, die Museumsdirektion und Werkstätten und Arbeitsräume, in denen die Exponate vorbereitet und mit Hilfe von Dioramen in einen Zusammenhang gestellt werden.

Die Gebäude wurden zwischen 1981 und 1985 von den Architekten Curt Siegel, Rudolf Wonneberg + Partner geplant und gebaut; das Ausstellungsgebäude hat eine komplexe polygonale Geometrie und liegt zu fast der Hälfte unter der Erde. Der Architekt Curt Siegel war auch Professor an der Stuttgarter Technischen Hochschule und baute zusammen mit Rolf Gutbier und Günter Wilhelm das Kollegiengebäude K1 auf dem Stuttgarter Innenstadtcampus.

Vor dem Gebäude befinden sich Saurierfiguren und die Stahlskulptur „Saurier“ von Bernhard Luginbühl, die er 1982-84 aus Schrott-Teilen auf einer Hamburger Werft zusammengeschweißt hat.

Bilder oben: Eingangsbereich zum Löwentor-Museum; die Saurier weisen auf Exponate der paläontologischen Sammlung im Gebäude hin.

Bilder oben: die große Ausstellungshalle öffnet sich zum Rosensteinpark hin mit einer raumhohen Verglasung; hier ist ein urzeitliches Tier ausgestellt.

Bilder oben: vom Museumscafé aus kommt man zur Gartenterrasse am Rosensteinpark.

Bilder oben: in einem eigenen Baukörper südöstlich des Museumsbaus sind die Büros, Magazine, Forschungslabors, die Museumsdirektion, Werkstätten und Arbeitsräume untergebracht.