Stuttgart Nachkriegsarchitektur

Nachkriegsjahre und Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg

Über die Nachkriegsarchitektur schreibt Gilbert Lupfer in Band 19 (Nr. 1 von 1991) in der Zeitschrift „Kritische Berichte“ (Zeitschrift für Kunst- und Kulturwissenschaften des Ulmer Vereins „Verband für Kunst- und Kulturwissenschaften e.V.“) das Folgende:

„Bauten aus den 50er Jahren werden meist mit einem bestimmten Etikett bedacht: »Nierentischstil«, »Rasterarchitektur« oder »Armseligkeit«. Diese Begriffe verweisen auf Unterschiedliches, Widersprüchliches. Die Architektur der 50er Jahre war eben gerade nicht homogen, sondern durchaus heterogen und vielfältig. Unterschiedliche Traditionen und Vorbilder wurden verarbeitet, adaptiert, weiterentwickelt. Das 12 Jahre lang verfemte Neue Bauen wurde genauso wieder aufgegriffen wie die organhafte und die expressionistische Architektur. Der sogenannte Heimatschutzstil lebte relativ ungebrochen und unangefochten weiter; so wie er die Alltagsarchitektur des Dritten Reiches dominiert hatte, so bediente er den durchschnittlichen Geschmack nach 1945. Auch die nationalsozialistische Repräsentationsarchitektur blieb nicht ganz ohne Nachfolge.“

Verbunden mit der Trümmerräumung, die bis 1953 andauerte, war der Wiederaufbau der Infrastruktur: zerstörte Brücken mussten neu erbaut werden (10 der 12 Neckarbrücken waren von den Alliierten gesprengt worden), Straßen und Bahnlinien sowie die Energieversorgung waren wieder herzustellen. Um einen Wildwuchs bei der Wiederbebauung zu verhindern oder zumindest zu erschweren, wurde 1946 ein „Bausperrzonenplan“ erlassen, der u.a. eine Meldepflicht für alle Neubauprojekte vorsah und eine koordinierte Planung der Bauten garantieren sollte; trotzdem entstanden viele illegale Behelfsbauten – etwa eingeschossige Ladenbaracken – die bis in die 1960er Jahre erhalten blieben.

Das Max-Kade-Heim

Aus den zermahlenen Trümmern der Stadt wurden Baustoffe für neue Gebäude gewonnen, so auch der Beton für das Max-Kade-Studentenwohnheim, welches von Wilhelm Tiedje und Ludwig Hillmar Kresse entworfen worden war. Das 20-stöckige Hochhaus, welches sich neben der Stuttgarter Liederhalle und gegenüber der Universitätsbibliothek an der Holzgartenstraße befindet, wurde in nur einem Jahr Bauzeit von 1952 bis 1953 errichtet.

Bilder oben: das Max-Kade-Heim war eines der ersten größeren neu errichteten Gebäude nach dem Zweiten Weltkrieg.

Die Universitäts-Mensa an der Holzgartenstraße

Das Mensa-Gebäude für die Stuttgarter Uni in der Nähe des Campus am Stadtgarten wurde in der Holzgartenstraße, direkt neben dem Studentenwohnheim Max-Kade-Haus erbaut. Gebaut haben sie – wie auch das Wohnhochhaus für die Studenten/innen Wilhelm Tiedje und Ludwig Hillmar Kresse – direkt nach dessen Fertigstellung in den Jahren 1953-56.

Für den Bau von Wohnheim und Mensa musste der benachbarte Hoppenlau-Friedhof eine Randfläche abgeben. Das quaderförmige Mensagebäude hat eine Grundfläche von 35 x 44 Metern und ist drei Stockwerke hoch. Die Ost-Fassade der beiden Obergeschosse zur Holzgartenstraße hin wurde vom Maler und Bildhauer Hans Bäurle mit einem die ganze Breite einnehmenden und über 8 Meter hohen Mosaik aus 20 Tausend Klinkerplatten in drei unterschiedlichen Grautönen gestaltet. Die Platten haben zwei unterschiedliche Größen und wurden teils quer und teils hochkant angebracht.

Bild oben: Haupteingang zur Uni-Mensa (Aufnahme: April 2011).

Die beiden Architekten schrieben in einem Beitrag für die Festschrift zur Eröffnung des Gebäudes: „Der Saal zeigt sich zur Straßenseite hin als fensterlose mächtige Wand. Eine Fläche von diesem Ausmaß bedurfte besonderer Mittel der Gestaltung. Die Frage der rhythmischen Gliederung war Gegenstand eines Wettbewerbes unter fünf jüngeren Künstlern. Das Kuratorium, beraten durch Fachpreisrichter, entschied sich für den Entwurf des jungen Malers Bäurle, der auch zur Ausführung kam. Der Versuch, mit genormten Industrieplatten in zwei Größen und in drei Schattierungen eine lebendige Gestaltung zu erreichen, darf wohl als geglückt bezeichnet werden.“

Urspünglich war die Wand tatsächlich fensterlos; in den 1980er Jahren wurden aber die jetzt sichtbaren fünf Erkerfenster eingesetzt. Das Erdgeschoss ist mit roten Klinkersteinen verblendet, auf der Seite zum Max-Kade-Haus gibt es vor der gebäudehohen Vollverglasung eine die ganze Länge einnehmende Terrasse. Die Seite zum Hoppenlau-Friedhof hin zeigt in beiden Obergeschossen eine jeweils durchlaufende Loggia. Diese West-Seite ist ebenfalls verglast. Zwischen Max-Kade-Heim und Mensa verläuft ein überdachter Gang.

Das Gebäude befindet sich zur Zeit in einem längeren Prozess der Sanierung. Im Haus waren zwei unterschiedliche große Speisesäle untergebracht, die man über geschwungene Treppen vom Foyer aus erreichen konnte, dazu eine Milchbar und eine Bierbar sowie Klubräume. Auch die Wirtschaftsräume zum Betrieb der Mensa befanden sich natürlich im Gebäude und das Studentenwerk besaß hier verschiedene Räumlichkeiten.

Bilder oben: etwas versteckt hinter Alleebäumen und sonstigem Baumbewuchs befindet sich das Mensagebäude der Uni gleich neben dem Max-Kade-Studentenwohnheim. Ein 35 Meter langer „Wandteppich“ aus unterschiedlich großen und unterschiedlich gefärbten Klinkerplatten ziert die Ostfassade.

Die „autogerechte Stadt“

Entscheidend für die städtebauliche Neugestaltung Stuttgarts beim Wiederaufbau waren insbesondere Pläne, die Strukturen im Hinblick auf die wachsende Bedeutung des Inividualverkehrs mit dem Automobil zu „optimieren“ (Schlagwort „autogerechte Stadt“). Das beinhaltete einerseits die Verbreiterung bestehender Straßen im Bereich der Innenstadt als auch die Anlage neuer Verkehrsachsen und der Einfallsstraßen. Dazu erarbeitete die „Zentrale für den Aufbau der Stadt Stuttgart“ (ZAS), das spätere Stadtplanungsamt, 1947 einen „Verkehrsgerippeplan“, der dem Generalbebauungsplan zugrundegelegt wurde.

Zum Bild: Die autogerechte Stadt: die B14 (Konrad-Adenauer-Straße) zerschneidet die Stadt; Charlottenplatz im Jahr 2005 (im Vordergrund die Landesbibliothek) sowie im Jahr 2022.

Erschlossen wird die Stadt demnach durch Führung der Bundesstraßen 10 und 27 bis in den Stuttgarter Kessel hinein, als Durchgangsstraßen wurden die Achsen Adenauer-/Hauptstätter Straße sowie Heilbronner Straße ausgebaut; als Querspangen zwischen diesen dienen die Planie, sowie Eberhard-, Tor- und Sophienstraße. Für die Breite der Durchgangsstraßen waren 30 Meter vorgesehen und somit entstand um die Innenstadt ein Rechteck aus Tangenten, welche den Citybereich und die außenliegenden Bereiche voneinander trennen (der so genannte „City-Ring“). Diese Trennung der gegenüberliegenden Straßenseiten durch „Stadt-Autobahnen“ kann bis heute an der B14 gut nachvollzogen werden; zwischenzeitlich wurden durch teilweise Überdeckelung sowie durch Verengungen und Füßgängerüberwege die schlimmsten Auswirkungen etwas abgemildert.

Bild oben: die autogerechte Stadt – auch die Theodor-Heuss-Straße verläuft zum Teil sechsspurig durch die Innenstadt (Fußgängerüberweg am „Palast der Republik“ Richtung Lautenschlagerstraße).

Generalbebauungsplan 1948

Anders als etwa im zerstörten französischen Le Havre oder im zerbombten Stadtzentrum von Rotterdam ging die Stadt Stuttgart beim Wiederaufbau nicht den Weg der völligen Neugestaltung des Stadtgrundrisses, der Straßenführung sowie der Parzellierung. Einer der Gründe für die Beibehaltung des bestehenden Rasters war der Umstand, dass die technische Infrastruktur (Wasser-, Abwasser- und Stromnetz) dem Bombardement weitgehend standgehalten hatte. Auch hätte eine Neustrukturierung langwieriger Umlegungsverfahren von Grundstücken bedurft, was einen raschen Wiederaufbau behindert hätte.

Der Generalbebauungsplan von 1948 sah bezüglich der Innenstadt eine Funktionstrennung vor (ein Leitbild, das in der „Charta von Athen“ von der CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne) 1933 formuliert wurde und das heute im Hinblick auf die Schaffung funktionierender, lebendiger urbaner Bezirke als überholt bzw. als Irrweg gelten muss): im Zentrum sollten sich Dienstleistungen, Handel, Regierung und Verwaltung konzentrieren, umgeben von einer Zone mit gemischterer Nutzung; hier sollten vor allem Hochschuleinrichtungen sowie Kulturbauten entstehen (Technische Hochschule/Universität, Liederhalle, Museen,…). Die Bereiche außerhalb der City sollten selbständige Wohn- und Wirtschaftsgebiete formen, welche sich locker um den Stadtkern anordnen. Durch die Entstehungsgeschichte der Stadt – nämlich das Zusammenwachsen durch die Eingemeindung ursprünglich selbständiger Vororte – war diese Struktur aber bereits weitgehend vorgegeben.

Neugeburt der Innenstadt

Bereits um 1960 war die Innenstadt bis auf einige Lücken wieder aufgebaut und zwar nicht nur durch Rekonstruktion im ursprünglichen Baustil oder in konservativen Formen, sondern zunehmend auch im Stil moderner, zeitgenössischer Architekturvorstellungen, etwa beim Neubau des Rathauses oder der Zeilenbebauung am Marktplatz mit Flachdachbauten. In vielerlei Hinsicht wurde beim Wiederaufbau auch sehr innovativ verfahren, so wurde etwa die Schulstraße 1957 zur bundesweit ersten Fußgängerzone.

Viele historische Gebäude, welche das Stadtbild prägten und prägen, wurden nach dem Krieg – zumindest bezüglich ihrer äußeren Gestaltung – rekonstruiert; im Inneren wurden sie aber oft entsprechend den modernen Anforderungen und angepasst an ihre beabsichtigte weitere Nutzung neu ausgebaut.

Zu den Bildern: das neue Rathaus, Randbebauung am Marktplatz und die erste Fußgängerzone (Schulstraße).

Marktplatz-Randbebauung nach dem Zweiten Weltkrieg

Eine wirklich signifikante – auch privatwirtschaftliche – Bautätigkeit setzte erst nach der Währungsreform im Juni 1948 ein (Bau von Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäuden).

Da die Bebauung im Altstadtbereich um Rathaus und Marktplatz (meist giebelständige Fachwerksbauten in engen Gassen) fast vollständig zerstört war und diesen Gebäuden nicht die Bedeutung von Baudenkmalen wie dem Alten oder dem Neuen Schloss beigemessen wurde, kam eine Rekonstruktion nicht in Frage.

Die Frage nach der Art des neuen Bauens musste zu einem Kompromiss zwischen Modernisten und Traditionalisten führen, die auch im ZAS (der Zentrale für den Aufbau der Stadt Stuttgart) aufeinandertrafen. Der Bebauungsplan hielt an der bisherigen Parzellierung der Grundstücke und auch weitgehend am bisherigen Straßenverlauf fest.

Ansonsten gab es detaillierte Vorgaben bezüglich der Gebäudehöhe und der Gebäudegestaltung: der Plan sah fünf Geschosse vor, wobei sich das oberste z. T. durch eine Loggia zum Marktplatz hin öffnen sollte; die Erdgeschosse mit den vollverglasten Laden- und Geschäftsräumen sollten etwas zurückgesetzt sein und auch die Bedachung mit Flachdächern war festgelegt. Selbst die Farbgebung der Fassaden war vorgegeben.

Die Bauphase der Marktplatzrandbebauung dauerte bis 1956. Die Gebäude für die Firmen Spielwaren Kurtz und Koch wurden vom Stuttgarter Architekten Fritz Weckerle entworfen und gebaut, wie auch andere Gebäude in diesem Bereich.

Vielen Zeitgenossen und auch der Presse war das Ergebnis der Neubebauung dann wohl doch ZU modern; die Häuser wurden aufgrund ihres quaderförmigen Bauvolumens und der sichtbaren Rasterung (die dem Tragwerk folgt) als „Konditorschachteln“ verspottet.

Bilder oben: Blick vom Rathaus (Foyer vor dem Großen Ratssaal im 4. Stockwerk – erstes Bild) auf den Marktplatz mit der nach dem Zweiten Weltkrieg errichteten Randbebauung. Im Hintergrund (links) die Stiftskirche und das Alte Schloss.

Bilder oben: die Randbebauung des Marktplatzes; nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs wurden der Straßenverlauf und die Parzellierung weitgehend beibehalten. Die Staffelung der Fassaden der Geschäftshäuser und die etwas unterschiedliche Fassadengestaltung sowie die Farbgebung sind eine Referenz an die historische Bebauung mit giebelständigen Fachwerkbauten; die Kleinteiligkeit der Marktplatzbebauung sollte zumindest optisch beibehalten werden.

Die dem Rathaus gegenüberliegenden Häuser haben Loggien im obersten Geschoss und die Flachdächer kragen etwas vor. Der Marktplatz selbst wurde unlängst neu gepflastert und es wurden Wasserspiele angelegt.

Bilder oben: die Randbebauung des Marktplatzes während des Weihnachtsmarktes.

Das Rimowa-Haus (Textilhaus Oberwegner und Seifen Haag), 1952-54

Die Architekten Ernst+Hermann Eckert erbauten zwischen 1952 und 1954 für das Textilhaus Oberwegner und für die Firma Seifen Haag ein Geschäftshaus in unmittelbarer Nachbarschaft zur Stiftskirche an der Ecke Stiftstraße / Kirchstraße. Weil das Terrain zur Stiftskirche und zur Königstraße hin leicht ansteigt, entstand zwischen der Nordostwand des Gebäudes und der Stiftskirche ein leicht erhöhter, über einige Treppenstufen zu erreichender baumbestandener Kirchen-Vorplatz.

Das Gebäude hat einen sehr interessanten Grundriss in Form eines geknickten Rechtecks. Das Erdgeschoss ist ganz leicht zurückgesetzt und nimmt zwischen Flächen aus polierten Natursteinplatten große Schaufenster auf; die Obergeschosse kragen demnach etwas aus. Im Gegensatz zu den Gebäuden am Marktplatz trägt das Haus kein Flach- sondern ein Walmdach mit Gauben. Die Obergeschosse weisen große Sprossenfenster auf, die aber – ganz im Stil des „Neuen Bauens“ bündig in die Fassade eingelassen und zu Gruppen zusammengefasst sind.

Gilbert Lupfer äußert in seinem Buch „Architektur der fünfziger Jahre in Stuttgart“ (Silberburg-Verlag, Tübingen und Stuttgart, 1997) zum „vage historisierenden Charakter“ dieses Gebäudes, mit einem Aufbau der „an ein Fachwerkhaus (…) mit vorkragenden Obergeschossen und ausladendem Walmdach, Dachgauben, Fenstersprossen (…)“ erinnert, die folgende Kritik: „Das Geschäftshaus Oberwegner und Haag gibt also eine Antwort auf die Frage, wie wiederaufgebaut werden sollte: „nämlich als Anpassungsarchitektur in frei nachempfundenen historischen Formen (…).“

Bilder oben: das heutige „Rimowa-Haus“, zwischen 1952 und 1954 für das Textilhaus Oberwegner und für Seifen Haag errichtet.

Wiederaufbau und Neubau des Rathauses (1953, 1956)

Das alte Rathausgebäude entstand nach einem 1894 ausgeschriebenen Architekturwettbewerb im (für Rathäuser verbreitet üblich) gotisch-flämischen Stil nach Entwürfen der Architekten Jassoy und Vollmer (Berlin); der vierflügelige Bau wurde 1905 fertiggestellt. Sein 68 Meter hoher Turm überragte selbst Türme der Stiftskirche, was in der Öffentlichkeit Kritik auslöste.

Bei Bombenangriffen auf die Stadt im Sommer und Herbst 1944 wurde auch das Rathaus getroffen und brannte weitgehend aus. Nach dem Krieg wurden die bezüglich der Außenmauern erhaltenen Flügel wieder instandgesetzt; sie erhielten z. T. ein niedrigeres neues Obergeschoss und ein Dach mit geringerer Neigung als das ursprüngliche. Bis auf das Vordergebäude zum Marktplatz hin konnten die Altflügel wieder für die Stadtverwaltung genutzt werden.

Zum weiteren Geschehen schreiben Herbert Medek und Wolfgang Mayer in dem Buch „Wiederaufbau Stuttgart. Würdigung durch den Paul-Bonatz-Preis 1959-83“ (Hrsg. Landeshauptstadt Stuttgart, 2021, avedition GmbH, Stuttgart) das Folgende: „In einer ‚Stellungnahme zur Rathausfrage‘ formulierte die ZAS (Zentralstelle für den Wiederaufbau der Stadt Stuttgart) und die Kunstkomission 1949, dass ein Wiederaufbau des Marktplatzflügels wegen seiner eklektizistischen Haltung nicht wünschenswert sei. (…) Die Denkmalpfleger sahen in den Neostilen des 19. Jahrhunderts ohnehin eine unaufrichtige Verarbeitung historischer Stile und wollten ein Bauwerk, das alle Elemente dieser ‚Baukunst‘ aufwies, keinesfalls als Denkmal erkennen. Man stellte dem ‚unerträglichen Pathos‘ und der ‚verlogenen Baugesinnung‘ vor allem die Ablesbarkeit der Zweckfunktion entgegen: Die moderne demokratische Gesinnung sollte in einem großen Sitzungssaal als ‚Forum“‚ zum Ausdruck kommen, in dem jeder Bürger die wichtigsten Beratungen anhören kann. Dafür war eine asymmetrische Gestaltung (d.h. das Gebäude darf nicht symmetrisch zum Turm gestaltet sein; eigene Anm.) die Voraussetzung“.

Bilder oben: im Flur im 2. Stockwerk hängen Portraits der Stuttgarter Ehrenbürger sowie der ehemaligen Oberbürgermeister aus.

Bild oben: Blick auf die Stuttgarter Innenstadt mit Stiftskirche (rechts) und Rathausturm (links); Aufnahme von 2010.

Bild oben: der moderne Marktplatzflügel des Stuttgarter Rathauses (1956) mit dem Rathausturm (mit Uhr und Glockenspiel).

Bei einem ersten Architekturwettbewerb ergab sich aber nicht sofort eine umsetzbare Lösung; die Architekten Hans-Paul Schmohl und Paul Stohrer, deren Arbeit mit einer Anerkennung bedacht worden war, wurden schließlich beauftragt, ihren Plan zu einer Gesamtlösung zu überarbeiten. Umstritten war dabei zunächst noch die Beibehaltung des alten Turmes; man entschied sich dann aber für den Abriss und eine zum Gesamtgebäude passende Variante, die aber etwas niedriger war als dieser und damit der Stiftskirche den Vorrang ließ; eine Turmuhr und ein Glockenspiel erhielt aber auch der moderne Turm.

Im o.g. Buch heißt es weiter: „Der neugestaltete Marktplatzflügel wurde 1956 eingeweiht und in seiner architektonischen Klarheit und Transparenz als Symbol einer modernen, transparenten und zukunftsfähigen Stadtverwaltung gewürdigt.“

Der Marktplatzflügel ist somit ein quaderförmiger Bau mit großen quadratischen Fenstern, welche das Fassadenraster vorgeben. Diese ist mit Muschelkalkstein verkleidet. Das Gebäude ist 6 Stockwerke hoch und der Turm befindet sich nicht in Fassadenmitte, um dem großen Ratssaal im Obergeschoss mit seinen über zwei Stockwerke reichenden großen Fenstern Raum zu geben.

Bilder oben: die alten Flügel des Stuttgarter Rathauses im neogotisch-flämischen Stil grenzen an die Hirsch-, die Nadler und die Eichstraße; eine Hegel-Figur hat die Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges überstanden.

Bilder oben: Blick in den Innenhof, den die drei Altflügel bilden; letztes Bild: hier stoßen der historische und der moderne Gebäudeteil aufeinander.

Bilder oben: Portale in den Altflügeln des Rathausgebäudes.

Bilder oben: Rathausturm mit Uhr und Glockenspiel; der große Ratssaal im Obergeschoss des Gebäudes.

Bilder oben: im Innenhof stoßen Alt und Neu aneinander.

Bilder oben: die Kantine des Rathauses auf dem Dach des Quertraktes; der Nachkriegsneubau grenzt an den historischen Gebäudeteil an.

Bilder oben: in der Adventszeit taugt das Rathaus auch als Adventskalender; auf dem Marktplatz vor dem Rathaus sind Buden für den Stuttgarter Weihnachtsmarkt aufgebaut.

Rekonstruktion oder Abriss stadtprägender Bauten

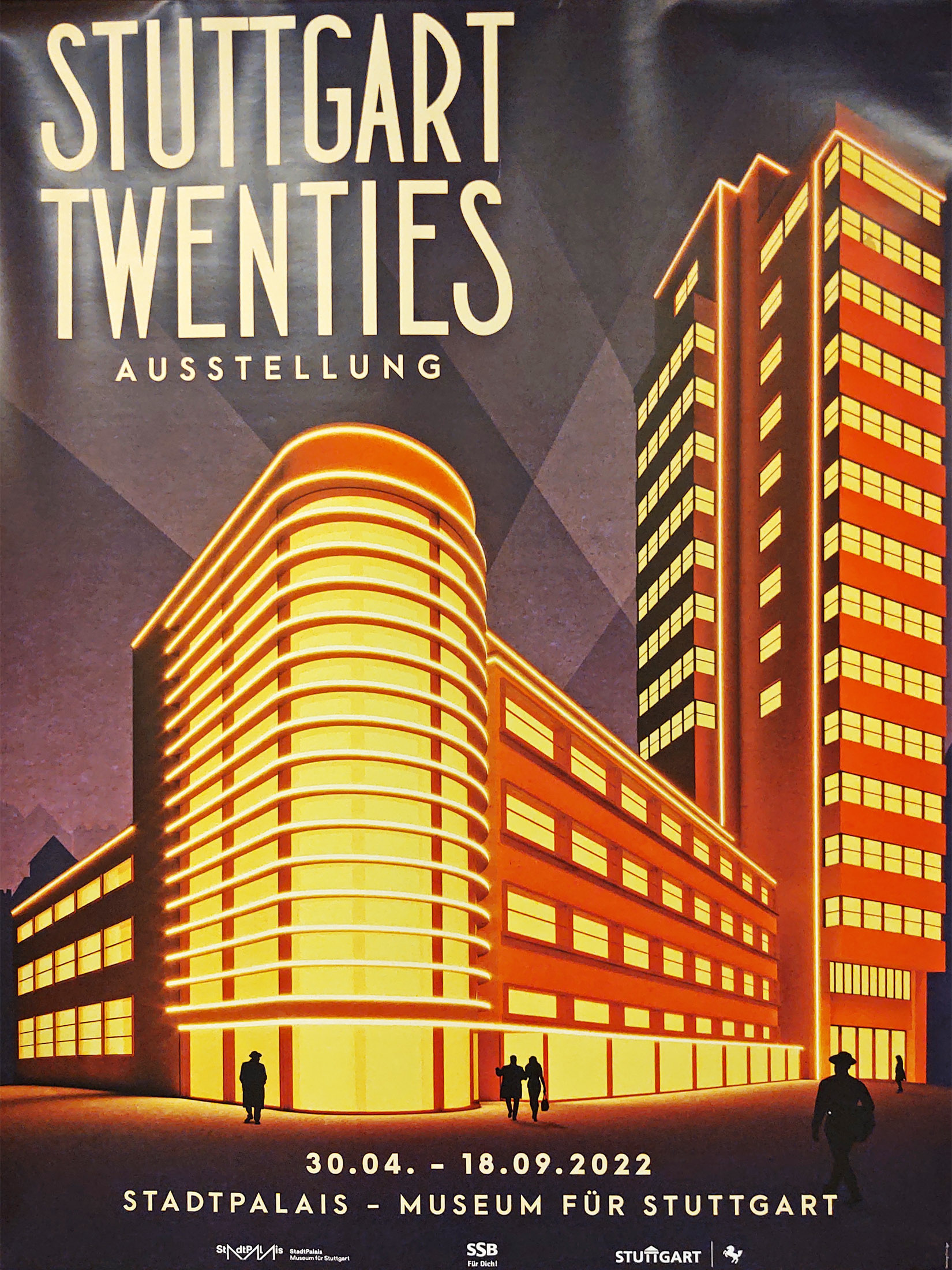

Wieder hergestellt wurden so das Neue Schloss, das Alte Schloss, der Prinzenbau, die meisten mittelalterlichen Kirchenbauten, das Wilhelmspalais oder das Schloss Rosenstein. Manche architekturgeschichtlich bedeutsamen Gebäude wurden aber auch nicht wieder hergestellt, sondern abgerissen, so etwa das Kronprinzenpalais neben dem Königsbau, das auch nicht stärker beschädigt war als etwa das Neue Schloss; es wurde 1963 nach einer umstrittenen Entscheidung zugunsten eines Straßendurchbruchs niedergelegt. Ein ähnliches Schicksal musste das Kaufhaus Schocken (Erich Mendelsohn, 1928) erleiden, das einem Kaufhausneubau und einer Straßenverbreiterung weichen musste (siehe nebenstehendes Plakat aus einer Ausstellung im Stadtpalais). Dieser als unsensibel einzuschätzende Umgang mit dem historischen architektonischen Erbe hat der Stadt in Fachkreisen bundes- oder sogar weltweit Kritik eingebracht und ihr das Label „Abbruchhauptstadt“ aufgeprägt.

Der Schillerplatz (vor dem Bau des Neuen Schlosses der frühere Schlossplatz) gehört zu den wenigen historischen Plätzen, deren Umgebungsbebauung weitestgehend entsprechend dem historischen Vorbild rekonstruiert wurde; dazu gehören die Stiftskirche, der „Fruchtkasten“ (Ende des 14. Jahrhunderts als Kelter erbaut, im 16. Jahrhundert mit einer Renaissance-Fassade versehen und als Kornspeicher genutzt – heute ist hier das Musikinstrumenten-Museum untergebracht), der Prinzenbau (ursprünglich als Wohngebäude und Gästehaus für die Familienangehörigen und Gäste der württembergischen Herzöge und Könige erbaut – heute Sitz des Justizministeriums ) sowie die Alte Kanzlei (in welcher die landesfürstliche Verwaltung untergebracht war; sie wurde Anfang des 18. Jahrhunderts über den „Kanzleibogen“ mit dem Prinzenbau verbunden) und das Alte Schloss.

Rolf Gutbrod baut das LOBA-Haus (1949-50)

Als eines der ersten Bürogebäude, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Stuttgart errichtet wurden, tritt an exponierter städtebaulicher Stelle, an der Ecke Charlottenstraße / Blumenstraße, das LOBA-Haus von Rolf Gutbrod hervor, das er für die Süddeutsche Holzberufsgenossenschaft realisierte. Die Bezeichnung LOBA stammt von der Werbung für die Firma LOBA (Hersteller von Skiwachs, Pflegemitteln für Fußböden, Schuhcreme), welche an der Gebäudeecke angebracht war.

Der Zuschnitt des Baugrundstücks führte zu einer V-förmigen Anordnung der beiden 7-stöckigen Gebäudeflügel, die sich an einer konkav nach innen gewölbten Gebäudeecke treffen. Das oberste Geschoss ist zurückgesetzt und nahm die Hausmeisterwohnung auf; es schließt mit einem weit vorspringenden Flachdach ab. Im Erdgeschoss ist eine verglaste Ladenzeile untergebracht, die ebenfalls gegenüber der Bauflucht zurückgesetzt ist und so den Schaufensterbetrachtenden Witterungsschutz bietet.

Beim Tragwerk des Gebäudes handelt es sich um eine Stahlbetonskelettstruktur; die Fassade ist nicht tragend und nur vorgehängt (Vorhangfassade); sie besteht aus Faserzementplatten (für die Brüstungen) und Fenstern mit Aluminiumrahmen. Zum Sonnenschutz dienen rot-weiß gestreifte Markisen, die dem Haus ein heiter-luftiges Aussehen verleihen. Zur Zeit seiner Fertigstellung war das Gebäude – auch wegen der noch vorhandenen Ruinen in seiner Nachbarschaft – ein echter „Hingucker“, ein Gebäude, das nicht die Rasterfassaden des „International Style“ seiner Zeit nachahmte.

1955 wurde das Gebäude um einen Anbau entlang der Charlottenstraße von Paul Stohrer erweitert, welcher sich dem Gutbrod-Bau gut anpasste, dessen Fassade aber konventioneller gestaltet war.

Bilder oben: das zwischen 1949 und 1950 von Rolf Gutbrod erbaute LOBA-Haus an der Charlottenstraße.

Die Milchbar im Killesbergpark – Kleinarchitektur von Rolf Gutbrod (1950)

1950 fand nach dem Zweiten Weltkrieg in Stuttgart eine Gartenausstellung im Killesbergpark statt. Dazu sollte Rolf Gutbrod eine „Milchbar“ gestalten, die zunächst von der Württembergischen Milchverwertungsgesellschaft betrieben wurde und in der wohl v.a. die zu dieser Zeit beliebten Milch-Shakes angeboten wurden. Dazu schreibt Rolf Derenbach in „Exemplarische Bauwerke des Architekten Rolf Gutbrod in der Orientierungsphase des Bauens 1950 bis 1970“ (Refubium, FU Berlin, 2018) das Folgende: „Milch war damals mehr als heute ein notwendiges Zentralgetränk nicht nur erfrischend, sondern auch geeignet zur „Ertüchtigung“ für eine Bevölkerung, die die Hungerjahre erlebt hatte. Und auch ein Familiengetränk für die um ihre Kinder besorgten Eltern.“

Zum Bild: die Milchbar kann heute für Veranstaltungen gemietet werden.

Zum Gebäude selbst kann man auf der Website www.barista-event.de Folgendes lesen: „Mit der Milchbar verwirklichte Rolf Gutbrod 1950 seine Vision einer Einladung zum Verweilen in heiterer Atmosphäre. So entstand für die Deutsche Gartenschau im Stuttgarter Höhenpark Killesberg eine ebenso zeitlose wie revolutionäre Architektur: offen, einfach gebaut, höchst raffiniert. Und daher ist es wohl kein Zufall, dass Architekturstudenten mit Vorliebe dieses Baukunstwerk skizzieren.

Mit dem sanft geschwungenen Treppenaufgang, der sich dem natürlichen Geländeverlauf anpasst, mit seinen zwei seitlichen Mauern aus rotem Sandstein, steht das Gebäude sehr massiv und in spannendem Kontrast zu der ganz verglasten Vorderfront. Durch ihre zarten Stahlprofile kommt reine Transparenz zum Ausdruck. Im Dialog zwischen technischer Konstruktion und organischen Formen gelang dem renommierten Architekten Gutbrod, ein einzigartiges Wechselspiel der Gefühle aus Offenheit und Geborgenheit.“

Bilder oben: die Milchbar liegt im Killesbergbergpark in Hanglage am Flamingo-Teich. Für die Außenwände benutzte Gutbrod den roten Sandstein aus dem Steinbruch, aus dem der Killesbergpark hervorging.

Geschäftshaus Speiser in der Königstraße

Das Geschäftshaus Speiser ist ein Bürogebäude, welches in den Jahren 1950-51 beim Wiederaufbau Stuttgarts nach dem Zweiten Weltkrieg von Rolf Gutbier an der Königstraße im Stil der Klassischen Moderne der 1920er Jahre erbaut wurde. Für Stuttgart war es das erste Gebäude mit einer Aluminium-Glas-Vorhangfassade, die umsomehr auffiel, als in der Nachbarschaft dieses zukunftsweisenden Hauses mit Glasfassade noch weitgehend Ruinen standen. Zur Königstraße hin fällt auch das weit vorspringende Flugdach auf dem zurückgesetzten Obergeschoss auf. Das Gebäude wirkt auch heute noch sehr modern.

In den unteren Stockwerken zog das Kaufhaus Speiser ein, die oberen Stockwerke wurden von den „Stuttgarter Nachrichten“ genutzt. Durch den Bau des Speiser-Baus nahm Gutbiers Bekanntheitsgrad zu; so kam es, dass die Firma Daimler-Benz ihm den Auftrag gab, ihr Verwaltungsgebäude im Neckarpark zu bauen (Daimler-Benz-Hochhaus).

Bild oben: Stuttgarter Schlossplatz/Königstraße: rechts der Königsbau bzw. die Gebäude auf dem Kleinen Schlossplatz, Bildmitte: das Kunstmuseum, links daneben das Buchhaus Wittwer (heute Thalia-Wittwer) und ganz links das Geschäftshaus Speiser von 1951.

Bilder oben: das von Rolf Gutbier im Stil der Klassischen Moderne 1951 fertiggestellte Geschäftshaus Speiser.

Bilder oben: das markante Flugdach auf dem zurückgesetzten Dachgeschoss und die für die damalige Zeit (1951) revolutionär moderne Glas-Aluminium-Fassade.

Der Königin-Olga-Bau

Der (neue) Königin-Olga-Bau wurde von Paul Schmitthenner 1950-54 als Ersatz für das im Zweiten Weltkrieg zerstörte alte Gebäude, ein Geschäftshaus im Stil des französischen Barock (welches nach der württembergischen Königin Olga benannt war), errichtet.

Die Rhein-Main-Bank (später: Desdner Bank) plante an dieser prominenten Stelle im Stuttgarter Stadtzentrum- an der Ecke Schlossplatz/Königstraße und gegenüber dem Marquardtbau – ein repräsentatives 8-geschossiges Gebäude. Gegen diese Pläne, vor allem gegen die Gebäudedimensionen gab es in der Öffentlichkeit heftigen Widerstand, der Werkbund äußerte auch Bedenken gegen den geplanten Architekturstil. Auf keinen Fall sollte das Gebäude durch seine Höhe das Neue Schloss dominieren.

Abgespeckte Pläne gingen daher nur noch von fünf Geschossen aus, für die Fassade zur Königstraße hin war eine Pfeiler-Arkade mit Rundbogen und einer Travertinverkleidung geplant. Das Mezzaningeschoss wurde etwas zurückgesetzt; hier kamen die Kantine für die Beschäftigten und die Registratur unter. Ein Pavillon-ähnlicher Dachaufbau nimmt die Gebäudetechnik auf. Von außen (Königstraße, Bolzstraße, Stauffenbergstraße) ist nicht erkennbar, dass es sich bei dem Bau um eine Dreiflügelanlage mit einem Innenhof handelt.

Bild oben: Blick von der Kabine eines Riesenrades, das im Herbst 2021 im Hof des Neuen Schlosses aufgestellt war, auf den Königin-Olga-Bau. Im Vordergrund rechts das (im Umbau befindliche) Kunstgebäude, neben dem Olgabau das Haus der Katholischen Kirche und die Domkirche St. Eberhard. Von oben ist auch erkennbar, dass es sich beim Olga-Bau um eine Dreiflügel-Anlage mit Innenhof handelt.

Das Gebäude ist horizontal gegliedert in zwei untere und drei obere Geschosse, abgegrenzt durch ein Gesims und unterschieden durch differierende Fenstergrößen und -rahmungen. Die Fenster der drei oberen Geschosse sind – für ein Bankgebäude und für die Zeit etwas ungewöhnlich – mit Klappläden versehen. Schmiedeeiserne Gitter an den Fenstern im Erdgeschoss schützten die innenliegende Schalterhalle. Insgesamt handelt es sich beim Olgabau um eine Stahlbetonskelett-Konstruktion mit einer Natursteinverkleidung.

Heute wird das Gebäude von einem Gastronomiebetrieb, einem Bekleidungsgeschäft sowie dem Landtag von Baden-Württemberg (Büroräume für Landtagsabgeordnete) genutzt.

Bilder oben: Blick auf das Gebäude von der Stauffenbergstraße aus.

Bilder oben: der Haupteingang an der Bolzstraße.

Bilder oben: Arkadengang an der Königstraße und Baudetails und Ornamentik: Haupteingang an der Bolzstraße, Fensterverdachungen.

Bilder oben: Blick auf das Gebäude von oben.

Im Heft „Denkmalpflege in Baden-Württemberg“ (Heft 2/2012) kann man zum Olga-Bau von Paul Schmitthenner im Aufsatz von Hendrik Leonhardt („Zum 60. Geburtstag / Architektur des Neubeginns um 1952: Mehr als Nierentisch und Milchbar“) das Folgende lesen:

„(…) Das Fehlen der „Stunde null“ führte dazu, dass viele Architekten, die das Bauen unter den Nationalsozialisten geprägt hatten, ihren Einfluss auch weiterhin behielten. Insbesondere die handwerks- und landschaftsbezogene Heimatschutzbewegung hielt sich im privaten und im öffentlichen Bauwesen noch bis zum Ende des Jahrzehnts.

Herausragendes Beispiel ist der 1950 bis 1954 unter Paul Schmitthenner entstandene Königin-Olga-Bau. In bester Lage am Stuttgarter Schossplatz errichtete sich die Rhein-Main-Bank ihren Hauptsitz in bewusst traditionell gehaltenem Formenvokabular. Verblendet mit heimischem Travertin und akzentuiert durch Arkaden, umlaufende Gesimsbänder, schmiedeeiserne Fenstergitter sowie Klappläden sollte eine bewusst monumentale, traditionell-heimatbezogene Wirkung erzielt werden. Als frühes Zeugnis des Wiederaufbaus steht der Königin-Olga-Bau zugleich für den konservativen Städtebau, der sich an geschlossenen Platzbildern anstelle moderner Baukörper in umfließenden Flächen orientiert.

Das zeitgleich unmittelbar gegenüber von Rolf Gutbier errichtete Geschäftshaus Speiser bildet einen aufschlussreichen Gegensatz. In ihm spiegeln sich die Prinzipien der klassischen Moderne der zwanziger Jahre, an der sich auch die modernen fünfziger Jahre orientierten: Überwindung der Stilformen, nüchterne Rationalität, industrielle Fertigung sowie technischer Fortschritt waren und sind die zentralen Aspekte. (…)“

SOM (Skidmore, Owings & Merrill) bauen das amerikanische Generalkonsulat

Am Präsident-Kennedy-Platz 1 in Stuttgart, direkt neben dem Stadtpalais, erbauten das Architekturbüro Skidmore, Owings und Merrill (SOM) aus Chicago und Otto Apel zwischen 1952 und 1955 ein Gebäude für das Amerikanische Generalkonsulat.

Im Aufsatz „Zum 60. Geburtstag – Architektur des Neubeginns um 1952 – mehr als Nierentisch und Milchbar“ schreibt der Autor Hendrik Leonhardt in der Schrift „Denkmalpflege in Baden-Württemberg 2/2012“ zum Gebäude und zum „International Style“ das Folgende:

„Erst allmählich konnten sich die Prinzipien der so lang verfemten Moderne durchsetzen, die heute als Funktionalismus, Neues Bauen oder „International Style“ bezeichnet werden. Obwohl sie oftmals auf ihre Konstruktion reduziert sind, verkörpern diese Bauten doch weit mehr als ihre reine Funktion. Sie sind gebaute Statements, Stein gewordene Gegenarchitekturen zum nationalsozialistischen Bauwesen. (…)

Dass diese Überzeugungen auch von den Besatzungsmächten vorgelebt und von den deutschen Architekten begierig aufgesogen wurden, zeigt sich an der Vorbildwirkung, welche das 1955 vom New Yorker Archietkturbüro Skidmore, Owings und Merrill entworfene Generalkonsulat der USA in Stuttgart entfachte. Die Planungen beruhten wesentlich auf der Theorie und Lehre des emigrierten Bauhausdirektors Mies van der Rohe. (…)“

Der quaderförmige flache Stahlskelettbau trägt eine typische Vorhangfassade aus Stahl und Glas und ist durch die Fenster- und Brüstungsbänder stark horizontal gegliedert. Das Generalkonsulat war bis 1996 hier ansässig; jetzt ist das Konsulat in Frankfurt für Baden-Württemberg zuständig. Typologisch ganz ähnliche Konsulatsgebäude bauten SOM und Otto Apel auch in anderen deutschen Städten, etwa in Düsseldorf, Bremen oder Frankfurt.

1997 wurde das denkmalgeschützte Gebäude umfangreich saniert, renoviert und um ein weiteres Gebäude erweitert, welches aus einem Sockelgeschoss und drei Kuben besteht und gut mit dem „International Style“ des ehemaligen Konsulatsgebäudes harmoniert. Heute ist eine Anwaltskanzlei hier untergebracht.

Zum Bild: die beiden Obergeschosse kragen etwas über das Erdgeschoss aus und bilden so eine schmale Arkade; an der Fassade zum Präsident-Kennedy-Platz wurde auch roter Granit verbaut.

Bilder oben: „International Style“ in Reinform: das Gebäude des (ehemaligen) Amerikanischen Generalkonsulats wurde in den 1950er Jahren von Skidmore, Owings und Merrill erbaut und hatte starke Vorbildwirkung für deutsche Architekten dieser Zeit.

Bilder oben: in der Vorhangfassade des Gebäudes spiegeln sich die gegenüberliegenden Bauten der Allianz-Versicherung.

Bilder oben: das Gebäude steht auf einem Sockelgeschoss; 1997 wurde das Haus saniert und um ein Nebengebäude erweitert.

DAS Wahrzeichen Stuttgarts: der Fernsehturm (1954-56)

Der Stuttgarter Fernsehturm ist DAS Wahrzeichen der Stadt und wohl noch bekannter als etwa die Liederhalle, die Weißenhofsiedlung oder das Daimler- oder Porsche-Museum. Der Turm wurde in den Jahren 1954-56 auf der Anhöhe „Hoher Bopser“ im Stadtteil Degerloch am Rande der Innenstadt erbaut. Ursprünglich war ein 200 Meter hoher Stahlgittermast mit Abspannung zur Ausstrahlung von Fernseh- und Radioprogrammen des Süddeutschen Rundfunks (SDR) geplant. Als der Stuttgarter Bauingenieur Fritz Leonhardt von den Planungen erfuhr, schlug er dem SDR einen eigenen Entwurf vor. Es wird gemutmaßt, dass er den geplanten Gittermast als nicht zuträglich für das Stadtbild empfunden hat und ihm eine ästhetischere Variante entgegenstellen wollte. Sein Sendeturm sollte ein freistehender Stahlbetonturm mit einem Turmkorb sein, in dem die Technik und ein Restaurant/Café sowie eine Aussichtsplattform untergebracht werden sollten und der den eigentlichen Sendemast tragen sollte.

Von Leonhardt ist zu seinem Vorschlag folgende Aussage überliefert: „Mich bewog dabei in erster Linie der Wunsch, einen so großen (…) Turm so schön zu gestalten, dass man ihn nicht als notwendiges technisches, nüchternes Übel, sondern als Gewinn für das Stadtbild und als markantes Sinnbild der Sendetechnik und der Ingenieurkunst betrachten würde.“ (Zitiert nach Gilbert Lupfer in „Architektur der fünfziger Jahre in Stuttgart“, Silberburg-Verlag, Tübingen und Stuttgart 1997). Dieser Wunsch ist in hohem Maße in Erfüllung gegangen.

Zum Bild: so oder ähnlich hätte ein Stahlgittermast als Sendeantenne auf dem Hohen Bopser ausgesehen (im Bild: frühere Mittelwellen-Sendeantenne bei Mühlacker).

Zwischen Leonhardts Büro, dem Süddeutschen Rundfunk und der Stadt Stuttgart gab es in der Folgezeit intensive und auch kontroverse Diskussionen und verschiedene Änderungsvorschläge für die Gestaltung des Turmes und seine Finanzierung. Schließlich übernahm die Rundfunkanstalt die alleinige Bauherrschaft und auch die Finanzierung und im Juni 1954 erfolgte der erste Spatenstich. Für den Innenausbau des Turmkorbes und die Gebäude am Turmfuß (Sendetechnik, Besucherzentrum und Restaurant) wurde der Architekt Erwin Heinle hinzugezogen, die innenarchitektonische Gestaltung übernahm Herta-Maria Witzemann.

Bereits im Oktober 1955 konnte man mit der Ausstrahlung der Fernsehprogramme beginnen; ganz vollendet war das Bauwerk dann im Februar 1956; da wurde der Turm auch für Besucher/innen eröffnet.

Der Turmschaft erstreckt sich bis zur Korbunterseite in 136 Metern Höhe und verjüngt sich dabei von 11 Meter Durchmesser am Fuß bis zu 5 Metern am Korb. Der klimatisierte Turmkorb weist vier Stockwerke auf; hier sind die Technik, die Küche, ein Restaurant und ein Veranstaltungsraum untergebracht; der Turmkorb mit seiner hellen Aluminium-/Glas-Fassade erweitert sich von 12 Metern an der Unterseite auf 15 Meter im 4. Stockwerk; das Dach des Korbes bildet in 150 Metern Höhe auch die untere Aussichtsplattform; es gibt dann noch eine weitere, kleinere Plattform, die man über eine Wendeltreppe etwa 3 Meter höher erreichen kann.

Zum Bild: der Stuttgarter Fernsehturm auf dem Hohen Bopser ragt 211 Meter in die Höhe; das Bauwerk war Vorbild für viele ähnliche Bauwerke auf der ganzen Welt.

Bilder oben: der Stuttgarter Fernsehturm ; die Sendeantenne ist auf dem Turmschaft montiert, der durch den Turmkorb hindurchführt. Dieser besteht aus 4 Stockwerken mit einer großen Aussichtsplattform als Dach auf der obersten Etage und einer etwa 3 Meter höher angebrachten Plattform mit kleinerem Durchmesser.

Bilder oben: Besucher/innen auf der großen und der etwas erhöht angebrachten kleineren Aussichtsplattform; die Brüstung und das Stahlgitter sollen vor dem Überklettern schützen.

Der Turmschaft führt durch den Korb hindurch und ragt oberhalb einige Meter über diesen hinaus; in diesem Hohlraum ist die Aufzugstechnik untergebracht. Hier beginnt auch der eigentliche Sendemast, eine rot/weiß-gestreifte Stahlgitterkonstruktion, die dem Turm insgesamt eine Höhe von 217 Metern verleiht. Seit 2006 werden von hier aus keine Fernsehprogramme mehr ausgestrahlt; der Sendemast dient jetzt noch der Ausstrahlung von Radioprogrammen sowie für Polizeifunk- und Richtfunkdienste.

Zum Bild: der Antennenmast.

Die Konstruktion des Stuttgarter Fernsehturmes war eine Pioniertat; vorher gab es keine solchen unverspannten Stahlbetontürme; in den Folgejahren wurde diese Bauweise aber weltweit vielfach kopiert, jedoch reichen nur wenige dieser Kopien bezüglich Ästhetik und Eleganz an das Stuttgarter Vorbild heran.

Leonhardts Plan wurde vom Stuttgarter Gemeinderat und der Öffentlichkeit zunächst sehr skeptisch aufgenommen; dies änderte sich aber schon im ersten Jahr nach der Fertigstellung, als über 800 Tausend Menschen den Fernsehturm besuchten. Schon wenige Jahre nach Eröffnung hatten sich die Baukosten durch die Einnahmen aus den Besuchertickets amortisiert.

Die Silhouette des Fernsehturms wurde auch zum Signet des Süddeutschen Rundfunks (bis dieser durch Zusammenlegung mit dem Südwestfunk SWF im Südwestrundfunk (SWR) aufging.

Zum Bild: Der Fernsehturm ist von nahezu überall in der Stadt zu sehen und bestimmt die Silhouette der Bopser-Anhöhe. Der links neben ihm sichtbare Turm ist der Fernmeldeturm auf dem Frauenkopf. Die gefällige Erscheinung des Fernsehturms hat vielleicht auch damit zu tun, dass der Turmkorb die Gesamthöhe in Bezug auf den Turmschaft etwa im Verhältnis des Goldenen Schnittes teilt…

Bilder oben: am oberen Ende des Turmschaftes ist außer dem Funkmast auch die Sicherheitsbefeuerung des Turmes angebracht; Flugzeuge, die auf dem nahe gelegenen Flughafen in Echterdingen landen oder starten, werden damit auf das Hindernis aufmerksam gemacht.

Bilder oben: Blick von der Aussichtsplattform des Fernsehturms auf die Stadt und ihre Umgebung.

Bilder oben: Blick auf die Sportstätten zu Fuße des Fernsehturms.

Bilder oben: Blick auf die Stuttgarter Innenstadt vom Fernsehturm aus (mit Königsbau, Altem und Neuem Schloss etc.)

Bilder oben: das Funkhaus des SWR (Südwestrundfunk) vom Fernsehturm aus gesehen; das Funkhaus für den (damals Süddeutschen) Rundfunk wurde (in den Jahren 1972-76) von Rolf Gutbrod, dem Erbauer der Stuttgarter Liederhalle, geplant und realisiert. Im Hintergrund links das Schloss Rosenstein im Rosenstein-Park.

Bilder oben: Blick vom Fernsehturm auf den Parkplatz an dessen Fuß, auf das Kraftwerk Altbach-Deizisau bei Esslingen und den Fernmeldeturm auf dem Frauenkopf (von hier aus werden hauptsächlich digitale Rundfunk- und Fernsehprogramme ausgestrahlt.)

Das GEDOK-Haus

Das Stuttgarter GEDOK-Haus wurde in den Jahren 1953 bis 1955 von der Architektin Grit Bauer-Revellio für die Stuttgarter Gruppe „Gemeinschaft der Künstlerinnen und Kunstförderer e.V.“ errichtet; dafür erhielt sie den 1958 erstmals verliehenen Paul-Bonatz-Preis für Wohnbauten.

GEDOK bedeutet „Gemeinschaft Deutscher und Österreichischer Künstlerinnenvereine aller Kunstgattungen“; der Verein wurde 1926 gegründet.

In dem Gebäude befinden sich auf der Nordseite hinter großen Fenstern die Ateliers und auf der Südseite (mit Balkonen bzw. Loggien) die Wohnungen der Künstlerinnen. Auch einen Ausstellungsraum und einen Ballsaal gibt es. Der Verein organisiert im Haus Vorträge, Lesungen, Konzerte, Workshops, Ausstellungen und Performances.

Bilder oben: das Stuttgarter GEDOK-Haus in der Hölderlinstraße; ein 1955 von Grit Bauer-Revellio fertiggestelltes Nachkriegsgebäude. Typisch für die Bauweise der 1950er Jahre ist die Betonung des (asymmetrisch angelegten) Eingangsbereichs und des Treppenhauses: der Zugang zum Haus ist überdacht und das Treppenhaus großzügig dimensioniert und voll verglast.

Bilder oben: Südseite des Gebäudes mit den Loggien und Balkonen.

Auf der Website des GEDOK-Vereins schreibt die Autorin Kerstin Renz:

„Das GEDOK-Haus Stuttgart: Der erste Wettbewerb in Stuttgart, vielleicht sogar in der gesamten Republik, der sich nur an Architektinnen wandte. Das erste Haus in Deutschland, das ausschließlich für Künstlerinnen gebaut wurde. Die erste Architektin, die in der Landeshauptstadt ein Haus in Eigenregie baute: Alle diese ›ersten Male‹ vereinigen sich im GEDOK-Haus Stuttgart. Das Atelier- und Wohnhaus mit Ausstellungs- und Veranstaltungssaal im Untergeschoss ist heute Teil eines Ensembles, bestehend aus dem fünfgeschossigen Hauptgebäude am Hang, einem bezaubernden Garten und dem Garten-Atelierhaus mit Tanzsaal von 1958.

Im Jahr 1953 hatte die Wettbewerbs-Jury der GEDOK Stuttgart die junge Architektin Grit Revellio, geb. Bauer (1924–2013) ausgezeichnet und mit dem Bau beauftragt, Anfang 1955 konnten die Künstlerinnen einziehen, 1958 erhielt das Haus den prominenten Paul Bonatz-Architekturpreis. Heute zählt der denkmalgeschützte Bau zu den herausragenden Werken der Nachkriegsmoderne.

(…) Sachlich-funktional und dennoch heiter und offen – diese Balance zu finden, ist Grit Revellio mit dem GEDOK-Haus gelungen.“

Bilder oben: Treppenhaus des Gebäudes mit großflächiger Verglasung; Zugang zum Ausstellungsraum an der Südseite.

Bilder oben: Unterhalb des Atelier- und Wohnhauses steht seit 1958 ein Gartenatelierhaus mit einem Ballettsaal.

Die Stuttgaret Liederhalle (1954-56)

Ein wichtiges Bauwerk der Nachkriegszeit in Stuttgart ist die Liederhalle, die Rolf Gutbrod und Adolf Abel zwischen 1954 und 1956 erbauten.

Der Gebäudekomplex besteht aus einem gemeinsamen Foyer und drei Baukörpern für die unterschiedlich großen Konzertsäle, die alle eine andere Grundrissgeometrie haben. Näheres zur Liederhalle unter Stuttgart Kulturbauten.

Zum Bild: vom Treppenhausturm im Bosch-Areal kann man auf die Liederhalle hinunterschauen; mit ihrer aufwändigen Fassadengestaltung und den Skulpturen am Gebäude und um das Gebäude Herum ist die Stuttgarter Liederhalle ein Gesamtkunstwerk.

Gebäude des Wirtschaftsministeriums

Das erste Gebäude, das nach dem Zweiten Weltkrieg für ein Ministeriumgebaut wurde, war dasjenige für das Wirtschaftsministerium an der Theodor-Heuss-Straße. Es wurde nach Plänen von Rudolf Hanke von der Bauabteilung der Oberfinanzdirektion zwischen 1954 und 1957 errichtet und sollte nach Gründung des Südweststaates Baden-Württemberg die gemeinsamen Wirtschaftsministerien der Länder aufnehmen. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz und wird heute vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft genutzt; hier ist auch das Referat für Denkmalpflege angesiedelt. Im Gebäude waren Räume geplant für die Büros der Ministeriumsbediensteten, Sitzungssäle, eine Registratur und eine Bibliothek sowie für eine Kantine mit Küche.

Zum Bild: Blick auf die Gebäuderückfront im Hof und auf das Flugdach.

Das Gebäude ist ein siebenstöckiger Stahlskelettbau mit Arkaden im Erdgeschoss (hier befinden sich Vitrinen mit „Schaufenstern der Wirtschaft“), einem zurückgesetzten zweistöckigen Dachgeschoss und einem weit auskragenden Flugdach aus Stahlbeton. Die Stützen der vorgehängten Fassade sind mit glasierten Klinkerplatten verkleidet, die Brüstungsflächen der Fenster tragen Glasmosaike – kurzum: das Gebäude spiegelt von Gestalt und Materialität den architektonischen Zeitgeist der 1950er Jahre wider.

Bilder oben: das 1957 fertiggestellte Gebäude für das Wirtschaftsministerium; Fassade zur Theodor-Heuss-Straße hin und Hof-Fassade. Das Gebäude weist ein zurückspringendes Obergeschoss mit einem überstehenden Flugdach auf.

Bilder oben: Gebäuderückseite zum Hof; typisch für Bauten der 1950er Jahre: Glasbausteine.

Bilder oben: an der Schmalseite zeigt das Bauwerk einen tiefen verglasten Einschnitt; durch die Fenster kann Licht in die Flure gelangen. Das zweistöckige zurückgesetzte Obergeschoss trägt ein Flugdach, das bis zu den Gebäudekanten vorspringt.

Bilder oben: der architektonische Zeitgeist der 1950er Jahre zeigt sich an der Fassadengestaltung: die Fensterbrüstungen sind mit Glasmosaiken gefüllt und die vorspringenden vertikalen Träger der dem Stahlskelettbau vorgehängten Fassade – die wie das Strebewerk einer gotischen Kathedrale anmuten – sind mit glasierten Klinkerplatten verkleidet.

Bilder oben: der Gebäuderiegel weist außermittig eine Durchfahrt zum Hof auf; hier und an der Arkade entlang der Theodor-Heuss-Straße kann man das Tragwerk des Gebäudes erkennen.

Bilder oben: Schau-Vitrinen im Arkadengang.

Bilder oben: Eingangsbereich des Ministeriums.

Bilder oben: Straßenfront und Schmalseite des Gebäudes.

Das Geschäftshaus „König von England“ (1954-60)

Das Geschäftshaus „König von England“ wurde an der Einmündung der Kirchstraße und der Dorotheenstraße in den Schillerplatz erbaut und damit an der Stelle, an welcher bis zu der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg (1944) das gleichnamige Gasthaus stand. Es handelte sich dabei um ein Fachwerkhaus, welches völlig ausgebrannt war und bei dem eine Rekonstruktion nicht geplant war. Im Vorentwurf des Hochbauamtes der Stadt Stuttgart war ein „zeitgemäßer Neubau“ vorgesehen, der alledings kein Flachdach, sondern ein Walmdach erhalten sollte. Karl Gonser wurde schließlich (1954) als Architekt mit der weiteren Detailplanung betraut.

Das Gebäude besteht eigentlich aus zwei Baukörpern: dem vierstöckigen Hauptbau an der Dorotheenstraße und einem rechtwinklig dazu stehenden und etwas später (1960) vollendeten Riegel an der Kirchstraße mit gleicher Höhe.

Das Erdgeschoss entlang der Dorotheenstraße ist zurückgesetzt und bildet so mit den Stützen einen Arkadengang, der die Arkade der benachbarten Markthalle damit in modernerer Form fortsetzt. Die (tragende) Fassade besteht aus Travertin und ist stark gerastert; die Fenster sind geschosshoch und haben auffallend türkisfarbene Rahmen. Das Walmdach ist erst aus einiger Distanz als solches erkennbar, da es von der Dachkante etwas zurückgesetzt ist. Insgesamt passt sich das Gebäude aufgrund seiner Form und seiner Kubatur gut in die historische Umgebung (Markthalle, Stiftskirche, Altes Schloss,…) ein.

Zu den Bild: der Gebäude-Haupteingang und die alle analog gestalteten Türen der Nebeneingänge.

Bild oben: das Geschäftshaus „König von England“; Hauptfassade an der Dorotheenstraße. Der unmittig gesetzte Erker lockert die Fassade auf und markiert zugleich den Haupteingang. Die geschosshohen Fenster sind im Verhältnis 2/3 – 1/3 unterteilt und haben türkisfarbene Rahmen. Die Decke der Arkade im Erdgeschoss trägt ein Mosaik.

Bilder oben: der Haupttrakt des auf L-förmigem Grundriss erbauten Gebäudes; in den Fenstern spiegelt sich das Alte Schloss.

Bilder oben: der spätere Erweiterungsflügel an der Kirchstraße.

Bilder oben: die Decke im Arkadengang ist mit einem Mosaik ausgekleidet.

Der Kleine Schlossplatz in permanentem Umbruch

Neben dem Königsbau befand sich das Kronprinzenpalais; auch dieses Gebäude war im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt worden; ein Wiederaufbau – für den etwa auch Paul Bonatz, der Erbauer des Hauptbahnhofs, eintrat – wäre durchaus möglich gewesen. 1956 wurde aber beschlossen, das Gebäude zugunsten einer Verkehrs-Querspange zwischen Konrad-Adenauer-Straße und Theodor-Heuss-Straße abzureißen. Der Abriss erfolgt 1963 und im Anschluss daran wurde ein 6-spuriger Straßentunnel errichtet, der mit einer Anlage überdeckelt wurde, die sich „Stadtbalkon“ nannte; darauf erbaut wurden einstöckige Pavillons für Einzelhandel und Gastronomie. 1968 wurde die Anlage eröffnet, aber von der Öffentlichkeit nie in gewünschtem Maße angenommen.

Als 1977 die Stadtbahn in der Königsstraße unter die Erde verlegt wurde und die Straße zur Fußgängerzone wurde, war der Quertunnel in der bestehenden Dimension überflüssig geworden. Schon 1982 wurden erste Planungen zum Umbau aufgenommen. 1993 wurde schließlich der Höhenunterschied zwischen dem „Stadtbalkon“ und der Königstraße durch eine große Freitreppe überwunden. Auch das war keine bleibende Lösung: zwischen 2002 und 2005 wurde vom Architekturbüro Hascher und Jehle an dieser Stelle dann das Kunstmuseum errichtet, nach außen hin ein gläserner Würfel mit einer Freitreppe beidseits des Gebäudes. Zwei Straßenspuren führen seitdem im Tunnel unter dem Gebäude hindurch. Etwa zeitgleich bauten Hascher und Jehle auch hinter dem Königsbau eine riesige Shopping-Mall, deren obere Stockwerke von der Kundschaft aber nie richtig angenommen wurden.

Zum Bild: Zustand am Kleinen Schlossplatz im Sommer 2002; die Bebauung des Kleinen Schlossplatzes ist abgerissen, die Tunnelröhren sind geöffnet; überflüssige Tunnelröhren wurden zu unterirdischen Ausstellungsräumen des neuen Kunstmuseums umgebaut.

An der Ostseite des Kleinen Schlossplatzes baute das Architekturbüro Hascher und Jehle das L-förmige Büro- und Geschäftshaus SCALA, das auf dem Straßentunnel und dem Untergeschoss des Kunstmuseums ruht, zur Fürstenstraße hin 6-stöckig ausgeführt und zur Theodor-Heuss- und Friedrichstraße hin auf dreieckigem Grundriss 5 Etagen hoch ist.

Passagen durch das Gebäudeensemble ermöglichen Fußgängern die Querung und stellen Verbindungen zwischen den Stadtbereichen her, Treppen ermöglichen den Übergang zwischen unterschiedlichen Platzniveaus.

Zu den Bildern: Geschäftshaus SCALA: Blick vom Kleinen Schlossplatz aus und Ansicht vom Schlossplatz aus (rechts im Bild die Königsbau-Passagen).

Das Gebäude der Baden-Württembergischen Bank von Rolf Gutbrod

In Nachbarschaft zum neuen „Kunst-Würfel“ befinden sich zwei Bauten aus den 1960er Jahren: an der Nordseite des Kleinen Schlossplatzes ragt das zwischen 1963 und 1968 von Rolf Gutbrod errichtete und mit einer Natursteinfassade versehene Gebäude der Württembergischen Bank (heute: BW-Bank) auf.

An der Westseite des Kleinen Schlossplatzes bauten Hans Kammerer und Walter Belz 1967-69 das Gebäude für das Buchhaus Konrad Wittwer (heute Thalia-Wittwer).

Das kubische Gebäude der ehemaligen Württembergischen Bank (heute: BW-Bank) wurde zwischen 1963 und 1968 von Rolf Gutbrod erbaut. Heute bilder der Kubus ein Pendant zum gläsernen „Kunst-Kubus“, dem Kunstmuseum (von Hascher und Jehle).

Die Rasterfassade des Bankhauses hat Gutbrod nicht so uniform gestaltet wie andere Bürogebäude aus dieser Zeit: hier sind die Fensterstreifen unterschiedlich breit und getrennt durch rhombenförmig gestaltete vertikale Elemente aus dunklem Naturstein, was der Fassade eine ausgesprochene Plastizität verleiht.

Das Erdgeschoss ist verglast und wie das erste Obergeschoss etwas zurückgesetzt; dadurch verlaufen die tragenden Stützen hier vor der Fassade. Nach umfangreichen Umbauarbeiten sowie einer Aufstockung des Gebäudes um ein 7. Stockwerk wurde das Gebäude 2001 wieder seiner Bestimmung übergeben. Den Umbau durchgeführt hat der Stuttgarter Architekt Joachim Friedrich von Berg; während die Natursteinfassade erhalten blieb, wurde v.a. der Innenausbau stark verändert, unter anderem wurde hier auch ein glasüberdachter Innenhof neu geschaffen.

Zum Bild: der kleine Schlossplatz.

Bild oben: Blick auf das Gebäude der BW-Bank am Kleinen Schlossplatz von der Theodor-Heuss-Straße aus.

Bilder oben: das Gebäude der BW-Bank; letzte Bilder: Spiegelung in der Glasfassade des Kunstmuseums und im benachbarten Gebäude der Deutschen Bank.

Bilder oben: das Gebäude der BW-Bank bei abendlicher Beleuchtung.

Bild oben: das Gebäude der BW-Bank spiegelt sich in der Glasfassade des Kunstmuseums.

Das Buchhaus Wittwer (1967-69)

1969 wurde am Kleinen Schlossplatz das Gebäude für das Buchhaus Wittwer fertiggestellt. Geplant und gebaut wurde es vom Büro Kammerer & Belz (Hans Kammerer und Walter Belz) im Stil des Brutalismus. Die Obergeschosse ruhen auf quer eingebauten Trägern, die auch außen am Gebäude sichtbar sind; die beiden Untergeschosse sind weitgehend verglast; das Gebäude überwindet die Höhendifferenz zwischen dem Niveau der Königstraße und dem Kleinen Schlossplatz. In dem Gebäude sind auch Büros, ein Fitness-Studio, ein Restaurant und ein Café untergebracht. In neuerer Zeit wurde Wittwer von Thalia übernommen.

Zum Bild: Blick auf das Buchhaus Wittwer (mit Café) und das Kunstmuseum (links) vom Kleinen Schlossplatz aus (mit der Plastik „Polylit“ von Carsten Nikolai, 2006) und Blick auf das Gebäude von der Königstraße aus.

Bilder oben: das Gebäude für das Buchhaus Wittwer befindet sich an der Königstraße zwischen dem geschäftshaus Speiser und dem neuen Kunstmuseum; es überbrückt den Höhenunterschied zwischen Königstraße und Kleinem Schlossplatz.

Bilder oben: das von Kammerer & Belz 1969 erbaute Buchhaus Wittwer; Blick von der Königstraße aus.

Das Gebäude für den Baden-Württembergischen Landtag

Die Diskussionen über den Umgang mit der Ruine des Neuen Schlosses zogen sich lange dahin; im Gespräch waren der Abriss, die Umgestaltung zum Plenargebäude für den Baden-Württembergischen Landtag und die (zumindest äußerliche) Rekonstruktion. 1957 wurde dann die Rekonstruktion der Außenhülle beschlossen; im Neuen Schloss sollten zukünftig Ministerien unterkommen, für die ein moderner Innenausbau umgesetzt wurde; rekonstruiert wurden dagegen der Marmorsaal und der so genannte Weiße Saal.

Der Landtag erhielt auf dem Gelände der abgerissenen Akademie einen Neubau. Das Landtagsgebäude wurde als erstes Parlamentsgebäude in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg in den Jahren 1958-61 nach Entwürfen und Planungen von Kurt Viertel, Horst Linde (Leiter der Hochbauabteilung im Finanzministerium Baden-Württemberg) und Erwin Heinle erbaut. Die innenarchitektonische Planung stammt von Herta-Maria Witzemann.

Der Bau ist mitten auf dem Rasen zwischen den Baudenkmälern Neues Schloss und Littman-Bau der Oper das radikal-moderne Kontrastprogramm; er erinnert etwas an die Crown Hall von Mies van der Rohe auf dem Campus der Universität in Chicago. Der Stahlbeton-Skelettbau ist fast quadratisch mit Außenmaßen von 55 Metern und einer Höhe von 20 Metern. Das Erdgeschoss ist voll verglast und gegenüber den beiden Obergeschossen ein gutes Stück zurückgesetzt, so dass ein umlaufender Arkadegang mit Betonstützen entsteht. Mit dieser Optik spiegelt das Gebäude die Offenheit und Transparenz wider, die man von der Institution, die darin residiert, in einem demokratischen Staat erwartet – demokratische Architektur sozusagen. Im Erdgeschoss sind das große Atrium, Büros sowie ein öffentlich zugängliches Restaurant mit einer Außenterrasse zum Oberen Schlossgarten hin untergebracht – auch dies sorgt für „Bürgernähe“. Die durch diese gläserne Transparenz fast darauf schwebend erscheinenden beiden Obergeschosse tragen eine Vorhangfassade aus bronzenen Fensterbrüstungen und dunkel getönten Glasscheiben.

In den Jahren 2012-2016 wurde das Landtagsgebäude von Volker Staab umfassend renoviert und modernisiert; bei dieser Gelegenheit erhielt der Landtag nach Plänen des dänischen Architekten Henning Larsen auch ein Bürger- und Medienzentrum im Untergeschoss, zu dem eine halbrunde Treppe hinunterführt; der Plenarsaal in Gebäudemitte wurde auf Wunsch der Parlamentarier bei den Umbauarbeiten mit einem großen Oberlichtbereich ausgestattet.

Unterirdisch führt ein Gang vom Parlamentsgebäude zum Haus der Abgeordneten auf der anderen Straßenseite der Konrad-Adenauer-Straße. Das Sandstein-verkleidete Gebäude von Giselher Scheffler fügt sich gut in die Reihe der hier befindlichen Gebäude: Neue Staatsgalerie, Musikhochschule und Haus der Geschichte.

Auf der mit Natursteinplatten belegten Fläche vor dem Eingangsbereich des Landtagsgebäudes dürfen Skater publikumswirksam ihren Sport ausüben – sofern nicht gerade Plenarsitzungen stattfinden (siehe Bild).

Bilder oben: das Gebäude des Baden-Württembergischen Landtages von oben; Blick vom Turm der Musikhochschule im Jahr 2008 (erstes Bild) und 2024.

Bilder oben: das Gebäude des Baden-Württembergischen Landtages von der Kabine eines im Schlosshof aufgestellten Riesenrades aus (Herbst 2021).

Bilder oben: mitten in der Stadt steht das Gebäude des Baden-Württembergischen Landtags; das Operngebäude oder das Neue Schloss spiegeln sich in der Verglasung der Fassade.

Bilder oben: vor dem Landtagsgebäude steht ein Betonteil der Berliner Mauer als Symbol für die deutsche Wiedervereinigung; letztes Bild: das öffentliche Restaurant im Erdgeschoss des Gebäudes mit Außenterrasse und dem Neuen Schloss als Hintergrund.

Bild oben: Restaurant „Plenum“ im Erdgeschoss des Landtags-Gebäudes; Spiegelung der Parkanlagen vor dem Haus.

Bilder oben: das neue unterirdische Bürger- und Medienzentrum am Landtagsgebäude. Auf der Website www.ernst2-architekten.de kann man dazu das Folgende lesen: „Am sanierten Haus des Landtags in Stuttgart ist ein Neubau eines Bürger- und Medienzentrums entstanden, unterirdisch mit dem Landtag verbunden. Durch ein einem Amphitheater nachempfundenem Eingangsfoyer gelangt man in Ausstellungsbereiche und für Pressekonferenzen vorgesehene, gestaltete Räume. Der Wettbewerbsentwurf des dänischen Architekturbüros Henning Larsen Architects wurde realisiert. Das neue Gebäude, in der Erde, passt sich der Topographie des Geländes an und erhält die Grünzone hinter dem Haus des Landtags.“

Bilder oben: Neben dem neuen Bürgerzentrum im Untergeschoss des Gebäudes ragt die 8 Meter hohe Skulptur „Der Volksvertreter“ von Beat Zoderer aus dem Rasen.

Bilder oben: das Gebäude des Baden-Württembergischen Landtags bei Nacht; die Fassade zum Oberen Schlossgarten hin öffnet sich über beide oberen Stockwerke mit raumhoher Verglasung; so kann man von außen auf die Außenwand des Plenarsaales in Gebäudemitte sehen.

Online-Beitrag der Zeitschrift „Bausubstanz“ (www.bausubstanz.de/), Heft 2/2020

Autor Achim Pilz schreibt zur Sanierung des Landtagsgebäudes im Heft 2 im Jahr 2020 das Folgende:

„Sanierung des Stuttgarter Landtags / Plenarsaal jetzt mit Tageslicht

Der Stuttgarter Landtag ist eine Ikone der deutschen Nachkriegsmoderne. Für 52 Mio. Euro wurde das 1961 eröffnete Gebäude denkmalgerecht saniert und technisch verbessert. Wichtigste Neuerung ist die Öffnung des Plenarsaals zum Tageslicht und zum Gebäudeinneren. Die Sanierung wurde mehrfach ausgezeichnet.

Der Baden-Württembergische Landtag in Stuttgart ist der erste Neubau für ein Landesparlament nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa. Der strenge Kubus mit einer innovativen Fassade aus Glas und Bronze steht frei im Schlossgarten zwischen den Natursteinfassaden des Neuen Schlosses und der Staatsoper (…). Er ist kompromisslos modern – von Kurt Viertel entworfen, von Horst Linde überarbeitet und von Erwin Heinle durchgeführt.

»Mies van der Rohe war das große Vorbild«, betont Manfred Speidel, Prof. em. für Architekturtheorie an der RWTH Aachen. »Die Fassade hatte die Fassade des Seagram Gebäudes von Mies van der Rohe zum Vorbild, sowohl die Profile wie auch das Material. Die nur zwei Geschosse hohe Fassade des Landtagsgebäudes wurde in ihren proportionalen Feinheiten von Bernhard Winkler detailliert. Ihm kam es darauf an, dass das Quadrat nur als ein Quadrat wirkt, wenn es leicht überhöht ist.«

Nicht tragende I-Träger aus Bronze, die vertikal wie Mittelpfosten zwischen den überstreckten Quadraten verlaufen, gliedern die Fassade filigran und zeigen die zugrunde liegende konstruktive Entwurfsauffassung. An den Gebäudeecken geben die Tafeln den Blick auf die Kanten der Betonstützen frei. So bilden die beiden Obergeschosse einen edlen, dunkel patinierten Kubus, den das zurückgesetzte, farblos verglaste Erdgeschoss in die Höhe stemmt. Der dreigeschossige Bau wird durch ein flach wirkendes Zeltdach auf einer Höhe von ca. 12 m abgeschlossen.“

(…) Zitat Ende.

Das GENO-Haus (1973)

Das GENO-Haus wurde in den Jahren 1969 bis 1973 von Hans Kammerer und Walter Belz für die „Baugenossenschaft Heilbronner Straße“ errichtet, das war der Zusammenschluss von Genossenschaftsbanken, die hier ihr gemeinsames Verwaltungsgebäude etablieren wollten. An dem mächtigen, 17-stöckigen voll verglasten Bürogebäude in exponierter Lage an einem Hang an der stadteinwärts führenden Heilbronner Straße wurde nach seiner Fertigstellung auch viel Kritik geübt.

Die beiden Architekten hatten sich zu dieser Zeit bereits durch den Bau des Verwaltungsgebäudes für den Gerling-Konzern oder mit der Hauptverwaltung (mit Museum) für Daimler-Benz in Untertürkheim einen Namen gemacht.

Das Gebäude besteht aus mehreren Baukörpern, welche alle, die Hanglage ausnutzend und dabei einige Höhenunterschiede überwindend, auf einem gemeinsamen Sockelgebäude lagern, in welchem Tiefgaragen und die EDV-Anlage untergebracht waren. Das turmartige Hauptgebäude mit 11 Stockwerken ruht auf einem pilzförmigen Turmfuß mit kleinerer Querschnittsfläche; erst in einiger Höhe weitet sich das Bauwerk zu einem Baukörper mit sieben Stockwerken.

Die Fassade ist voll verglast und auch die Brüstungen der umlaufenden Wartungs- und Reinigungsbalkone bestehen aus einem speziellen Sonnenschutzglas, welches mit Titandioxid bedampft ist und stark reflektierend wirkt.

Zum Bild: Skulptur am Haupteingang des Gebäudes.

Bilder oben: das GENO-Haus in seiner städtischen Umgebung; die metallbedampften Scheiben haben ein hohes Reflexionsvermögen.

Bilder oben: das GENO-Gebäude und das benachbarte Gebäude Z Up. Bei Renovierungsmaßnahmen erhielten die Sockelgeschosse einen neuen Anstrich; bestimmte Funktionselemente sind jetzt deutlich hervorgehoben.

Bilder oben: Sockelgeschoss des GENO-Hauses.

Bilder oben: die oberen Geschosse mit größerer Querschnittsfläche ruhen auf einem schmaleren Turmfuß.

Bilder oben: die stark reflekierenden Glasflächen von Fassade und Balkonbrüstungen.

Bilder oben: die beiden obersten Stockwerke enthalten einen Versammlungssaal und die Gebäudetechnik; sie springen deutlich zurück und lassen so Platz für eine große Dachterrasse.

Bilder oben: das Gebäude an der Heilbronner Straße bei nächtlicher Beleuchtung.

In einem mehrstöckigen riegelförmigen Nebengebäude mit Kolonnaden sind eine Weinstube, eine Arztpraxis und ein Friseursalon sowie Wohnungen untergebracht. Dieser Trakt bildet mit dem Hauptgebäude einen marktplatzähnlichen Hof, über den man auch zum Haupteingang gelangt und der weit über dem Niveau der Heilbronner Straße eine Terrasse bildet. Hier ist man auch vor dem Lärm der Straße ganz gut geschützt und kann sich an den hier aufgestellten Skulpturen und Wasserspielen erfreuen. Die beiden obersten Stockwerke des Büroturms sind stark zurückgesetzt, nehmen die Gebäudetechnik und einen Sitzungssaal auf und machen zudem Platz für einen großen Dachgarten, der von den Mitarbeitenden im Haus genutzt werden kann.

Bilder oben: der Innenhof des Gebäudekomplexes mit künstlichen „Bäumen“ und einer Skulptur am Haupteingang.

Die Calwer Passage

Im Zuge der Sanierung der Calwer Straße (die mit dem teilweisen Abriss und der Neuerrichtung historischer Gebäude verbunden war) entstand von 1974-78 nach Plänen des Architekturbüros von Hans Kammerer und Walter Belz (Kammerer + Belz) die Calwer Passage. Vorlage für diese mit einem gläsernen Tonnengewölbte überdachten Ladenpassage könnte die bekannte Mailänder Passage Vittorio Emmanuele gewesen sein.

Die Passage wird auf der einen Seite begrenzt von einer Zeile historischer Fachwerkgebäude an der Calwer Straße und auf der anderen Seite von einem massiven Büro- und Wohnungskomplex entlang der Theodor-Heuss-Straße mit einem Kopfbau am Rotebühlplatz (ebenfalls von Kammerer und Belz gebaut), in dem auch der Zugang zur S-Bahn-Station Stadtmitte untergebracht ist.

Die Dachkonstruktion der Passage besteht aus Stahl und Glas, der Fußboden aus einem Mosaik aus hellen Marmor- und dunklen Granitplatten – was ein mondänes Ambiente erzeugt; es gibt auch eine Querverbindung zwischen Theodor-Heuss-Straße und Calwer Straße. Seit 2013 ist die Passage Kulturdenkmal.

Der mehrstöckige langgestreckte Geschäfts-, Büro- und Wohnungskomplex mit einer Kupferfassade und kupferfarben getönten Fensterscheiben wurde ab 2019 abgerissen und durch ein neues Bürogebäude von über 100 Metern Länge ersetzt.

Zum Bild: die Calwer Passage vor der Umgestaltung (Zustand im Sommer/Herbst 2017).

Bild oben: die Calwer Passage in Schwarz-Weiß.

Bilder oben: die noble Calwer Passage im Sommer 2017.

Bilder oben: historisches Gebäude in der Calwer Straße und Querverbindung zwischen Calwer Straße und Theodor-Heuss-Straße.

Bilder oben: die wieder eröffnete Calwer Passage (2022).

Bilder oben: Calwer Passage bei abendlicher Beleuchtung.

Bilder oben: Hauptpassage und Querung.

Bilder oben: das mittlerweile abgerissene Gebäude von Kammerer + Belz (im Bild rechts) an der Theodor-Heuss-Straße / Ecke Rotebühlplatz (Aufnahme: September 2011) und ins Pflaster am Ende der Calwer Passage eingelassene Erinnerungsplakette mit dem Hinweis auf die Architekten Kammerer und Belz.

Das neue begrünte Gebäude am „Calwerpassage“ am Rotebühlplatz / der Theodor-Heuss-Straße wurde von den Architekturburös Tennigkeit und Fehrle geplant, der Entwurf für die begrünte Fassade stammt von den Büros von Christoph Ingenhoven und Werner Sobek. Hauptmieter ist eine Anwaltssozietät. An der vorgehängten Fassade wachsen und ranken Winterjasmin, Clematis, Efeu und Immergrün und auf das Dach hat ein Kran etlliche Bäume gehievt, die dort ein kleines Wäldchen bilden.

Zu der Begrünung kann man auf der Website von Ingenhoven Architects das Folgende lesen:

„Über 82 Bäume, u.a. Schwarzkiefer, Stieleiche, Schwedische Mehlbeere, Hainbuche und Gleditsie bilden eine vielfältige, reiche Dachlandschaft mit jeweils ganz eigener Charakteristik auf den einzelnen Etagen. Dazu werden die Fassaden des Wohn- und Geschäftshauses entsprechend einem fein austarierten System mit Rank- und Hängepflanzen dicht begrünt. Bauherr ist die Ferdinand Piëch Holding GmbH. Das Konzept für das urbane Grün wurde von ingenhoven associates entwickelt.

Am prägnantesten und von Weitem sichtbar ist der Dachwald im siebenten Obergeschoss. Die Bäume, die hier jetzt gepflanzt werden, sind bis zu zehn Meter hoch. In den kommenden Jahren wachsen sie bis zu einer Kronenhöhe von zwölf Metern. Im sechsten Obergeschoss lädt eine weitläufige Hügellandschaft mit Bäumen, Terrassen und Kräuterwiese zum Entspannen und Tagträumen ein, dazu im Innenhof des ersten Obergeschosses ein Garten mit Beeten, etwas niedrigeren Bäumen und Sträuchern sowie Gleditsien auf dem Calwer Platz.

Für die Fassadenbegrünung werden 2.000 Pflanzgefäße – 1.700 laufende Meter mit insgesamt 11.000 Setzlingen – in eine Konstruktion vor der Fassade eingesetzt. Zwischen die Geschossebenen gespannte Stahlseile und Netze dienen als Rank- und Kletterhilfen. Ein reiches Arrangement, unter anderem Lonicera, Clematis, Jungfernrebe, Cotoneaster, Winterjasmin, Purpurbeere, Efeu und Eibe, hängen teils über die Pflanzgefäße, wachsen teils in die Höhe. So entsteht eine in horizontaler und vertikaler Dimension sowie in der Dichte differenzierte Bepflanzung – moderat vor den Büros, um das einfallende Licht nicht zu beeinträchtigen, dafür umso dichter vor den Treppenhäusern. Seit 2019 wurden die Pflanzen in einer Baumschule in den Pflanzgefäßen vorkultiviert. Sie erreichen die Baustelle mit vollständig ausgebildeten Wurzeln, voluminösem Blattwerk und können sich dadurch schnell akklimatisieren.“

Bilder oben: das Gebäude während der Arbeiten an Fassade und Begrünung (2022).

Bilder oben: das begrünte Gebäude nach Fertigstellung.

Bilder oben: die Calwer Passage während der Bauarbeiten und Bick aus der Galerie auf das neue begrünte Bürogebäude.