Stuttgart Schloesser

Die Herrschaft von Grafen, Herzögen und Königen hat in Stuttgart als geschichtlichem Erbe mehrere Schlösser hinterlassen:

Das Alte Schloss – mit der Anmutung einer mittelalterlichen Burg

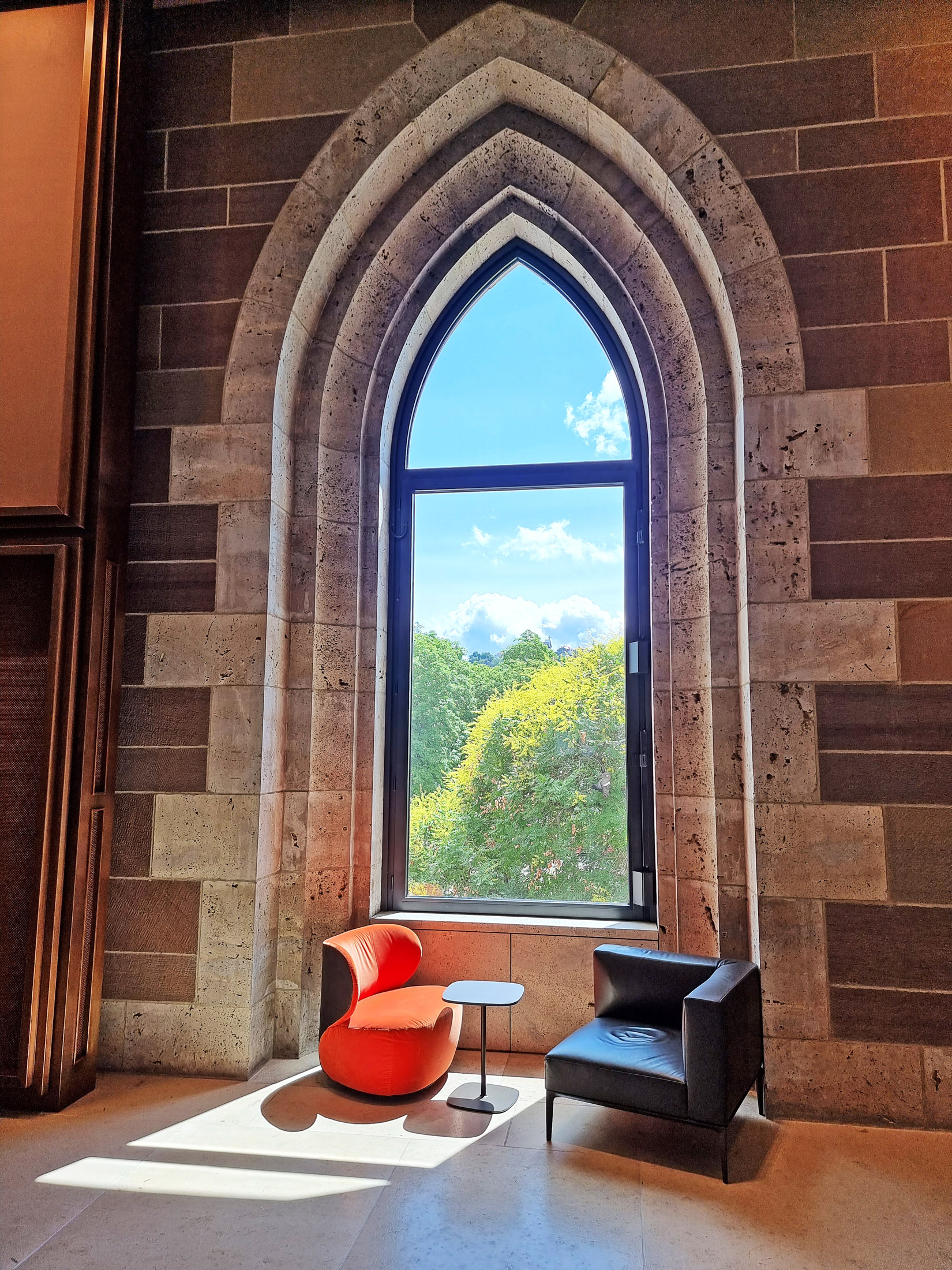

Ursprung des heutigen Alten Schlosses ist eine Burg, welche unter Graf Eberhard I. im 14. Jahrhundert anstelle einer vorhergehenden Wasserburg errichtet wurde. Die Dürnitz, die große Burghalle, die mit den später eingefügten Spitzbogenfenstern zum Karlsplatz hin gelegen ist, beherbergt heute den Eingangsbereich, die Ticketschalter für das Württembergische Landesmuseum, ein geräumiges Café und einen Museumsshop (siehe Bild: Blick aus der Dürnitz auf den Karlsplatz.).

Das Alte Schloss hat eine sehr wechselvolle Baugeschichte; im 16. Jahrhundert (von 1553-1563) wurde die ursprüngliche mittelalterliche Burg (unter Herzog Christoph) zum Renaissanceschloss aus- und umgebaut. Heute zeigt sich der mächtige Bau als Vierflügelanlage mit einer Schlosskirche, einem großen Innenhof, welcher auf drei Seiten von einem beeindruckenden dreigeschossigen Arkadengang umschlossen ist und drei mächtigen Türmen im Westen, Süden und Osten sowie einem Erker zur Markthalle hin. Der Innenhof ist vom Schillerplatz (dem früheren Schlossplatz) und dem heutigen Schlossplatz aus jeweils durch einen Tordurchlass erreichbar. Abends sind die Arkadengänge beleuchtet und in der Weihnachtszeit festlich geschmückt. Am Westende des Hofes, vor der Dürnitz, befindet sich ein Reiterstandbild von Eberhard im Barte.

Ebenfalls im 16. Jahrhundert wurde in einem Anbau im Innenhof eine Reitertreppe eingebaut, mit der man zu Pferde in die oberen Stockwerke gelangen konnte. Der Aufgang ist auch heute noch vorhanden und dient als Verbindungsweg zwischen dem Erdgeschoss und den Obergeschossen.

Bilder oben: die Reitertreppe wurde in einem eigens dafür errichteten Anbau im Innenhof untergebracht; heute dient sie als Verbindungstreppe zwischen den verschiedenen Etagen des Landesmuseums. Das sich dahinter ein Aufgang befindet, kann man an den in der Höhe gestaffelten Fenstern in der Fassade erkennen.

Bild oben: Blick vom herbstlichen Karlsplatz mit dem Reiterdenkmal Kaiser Wilhelms I. auf das Alte Schloss.

Mit der Verlegung der Residenz von Stuttgart nach Ludwigsburg durch Herzog Eberhard Ludwig (1718) und dem dortigen Bau des Barockschlosses (ab 1704) verlor das Alte Schloss an Bedeutung. Nach Rückverlegung der Residenz nach Stuttgart (1733) ließ Herzog Carl Eugen neben dem Alten ab 1746 das Neue Schloss erbauen, das aber erst Anfang des 19. Jahrhunderts völlig fertiggestellt wurde und in dessen Bauverlauf die Residenz zum wiederholten Mal nach Ludwigsburg umzog.

Nach Fertigstellung des Neuen Schlosses diente das Alte Schloss der Unterbringung von höfischen Ämtern und deren Bediensteten; zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde hier ein Armeemuseum untergebracht und 1931 fiel die Dürnitz einem Brand zum Opfer. Die Rekonstruktion wurde vom bekannten Architekten der „Stuttgarter Schule“, Paul Schmitthenner geleitet, der dabei dem Gebäude drei Zwerchhäuser auf der Seite zum Karlsplatz hinzufügte. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude durch Bomben und Brand stark zerstört. Auch der Wiederaufbau und (moderne) Innenausbau zwischen 1947 und 1969 fand wieder unter Leitung von Paul Schmitthenner statt. Seit 1971 ist das Gebäude Sitz des Landesmuseums Württemberg.

Zwischen 2019 und 2021 wurde die Dürnitz renoviert und als „Kultur-Lounge“ neu gestaltet; im neuen Museumsfoyer können jetzt auch größere Veranstaltungen stattfinden; Café und Museumsshop und der Aufenthaltsbereich in der Halle bieten jetzt Raum für Begegnungen.

Bilder oben: das Alte Schloss in Stuttgart.

Bilder oben: Ecktürme, Erker und Anbauten des Alten Schlosses.

Bilder oben: die von Paul Schmitthenner in den 1930er Jahren an der Südseite des Alten Schlosses angefügten Zwerchhäuser (Querhäuser).

Bild oben: Innenhof des Alten Schlosses mit Arkadengang und Eingang zum hier untergebrachten Landesmuseum Württemberg.

Bilder oben: der Arkadengang im Innenhof ist eine Mischung aus Renaissancestil und gotischem Kreuzrippengewölbe.

Bilder oben: weihnachtlicher Schmuck am Arkadengang. In der Adventszeit treten im Innenhof des Schlosses auch Chöre auf.

Bilder oben: Sommer im Hof des Alten Schlosses.

Bilder oben: Reiterstandbild von Herzog Eberhard im Innenhof des Alten Schlosses.

Bilder oben: Zugang zum Innenhof vom Schlossplatz her.

Bilder oben: das Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus vor dem Alten Schloss (Elmar Daucher, 1970).

Bild oben: Blick auf das Alte Schloss vom Turm der Musikhochschule aus; im Hintergrund die Stiftskirche, im Vordergrund das Neue Schloss.

Bild oben: Blick auf das Alte Schloss vom Schillerplatz aus, auf dem gerade der Wochenmarkt stattfindet.

Bilder oben: die Dürnitz des Alten Schlosses wurde bei der letzten Renovierung des Schlosses völlig neu gestaltet; in der Halle können Veranstaltungen stattfinden; ansonsten sind hier ein Café sowie der Ticketschalter für das Württembergische Landesmuseum untergebracht. Über einen Emporengang kommt man zu den oberen Etagen.

Bilder oben: Zugang zum Alten Schloss vom Schillerplatz her und (letztes Bild) Blick vom ersten Obergeschoss auf den Schillerplatz und die Alte Kanzlei (rechts im Bild).

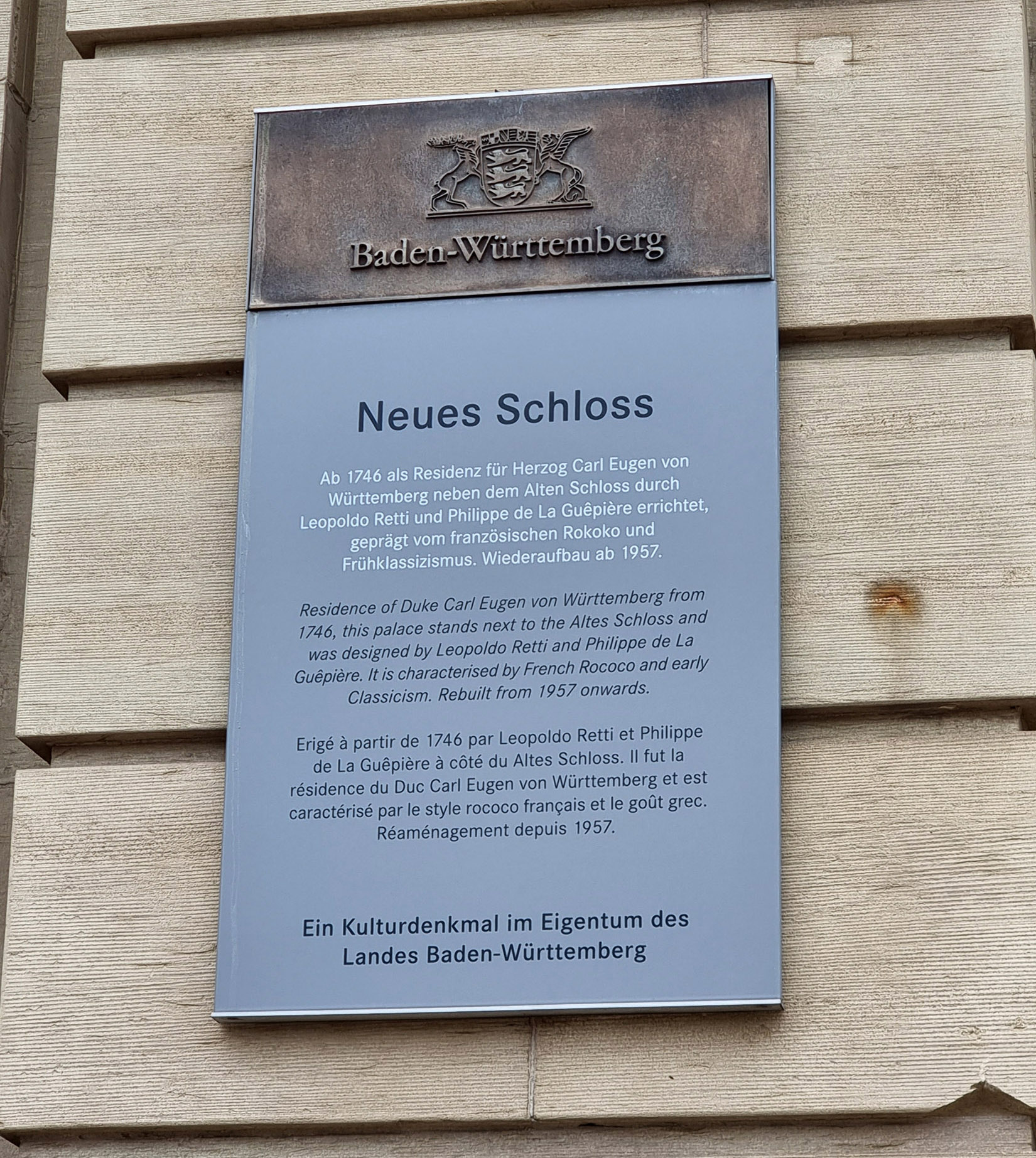

Das Neue Schloss

Das Neue Schloss wurde im Auftrag von Herzog Carl Eugen ab 1747 erbaut; Vorbild für eine für ihn „angemessene“ Residenz war die Schlossanlage in Versailles.

Die Bauarbeiten zogen sich schließlich 60 Jahre dahin, so dass der Auftraggeber die vollständige Fertigstellung gar nicht mehr erlebte. Insgesamt fünf verschiedene Architekten waren an der Ausführung beteiligt, die ursprüngliche Planung lag bei Leopoldo Retti aus Ansbach. Es gab auch einen alternativen Plan von Balthasar Neumann; dieser wäre weitaus „barocker“ ausgefallen. Leopoldo Retti’s Entwurf verzichtete auf geschwungene Fassaden und stand eher unter dem Einfluss des französischen Schloss-Baus.

Retti starb in überraschend jungen Jahren 1741, als von den Stadtflügeln des Schlosses gerade einmal die Fundamente gelegt waren. Den Bau führte danach Philippe de La Guêpière aus Paris weiter; er setzte die Fassadengestaltung schlichter um, als Retti dies geplant hatte.

Nach einem Brand im Gartenflügel des Gebäudes 1764, bei dem auch der Mittelbau, der Corps de Logis, beschädigt wurde und wegen der Verlegung der Residenz von Stuttgart nach Ludwigsburg sowie finanziellen Schwierigkeiten waren die Bauarbeiten ein Jahrzehnt unterbrochen. Der Bau wurde schließlich 1806 unter Herzog Friedrich II. mit Hofbaumeister Nikolaus Friedrich Thouret als Architekt abgeschlossen. Durch den langen Bauprozess sind am Gebäude alle während dieser Zeit vorherrschenden Baustile ablesbar: vom Barock über das französische Rokoko bis zum Klassizismus.

Die Gestaltung der Schlossumgebung (Schlossplatz, Planie, Karlsplatz) oblag Reinhard Ferdinand Fischer, einem Schüler Guêpières. Das Schloss wurde von Herzog Friedrich II. (später König), sowie von den Königen Wilhelm I., Karl II. und Wilhelm II. bewohnt.

Bild oben: das Neue Schloss; Panorama-Aufnahme vom Schlossplatz aus.

Bilder oben: das Stuttgarter Neue Schloss mit Springbrunnen bei Nacht (und im Winter).

Bilder oben: dieses Bild hängt an der Wand im Vorraum der Stuttgarter Brenzkirche (am Kochenhof); es zeigt eine historische Luftaufnahme vom Zustand der Stuttgarter Innenstadt VOR dem Zweiten Weltkrieg. Während die Gebäude von Altem Schloss, Neuem Schloss, Oper und Kunstgebäude wieder rekonstruiert wurden, wurde der Olgabau durch einen Neubau ersetzt und die Ruine der Akademie ganz beseitigt: hier befindet sich jetzt der Akademiegarten und das Gebäude des baden-württembergischen Landtags.

Bild oben: das Neue Schloss im Winter; Blick von der Freitreppe des Kunstmuseums; links im Bild der Königsbau.

Bild oben: das Neue Schloss im Winterkleid. Zentral auf dem Schlossplatz steht die Jubiläumsäule; zu ihr kann man bei Wikipedia das Folgende lesen: „Die Jubiläumssäule ist ein Denkmal, das aus Anlass des 25-jährigen Regierungsjubiläums und des 60. Geburtstags von König Wilhelm I. von Württemberg 1841 bis 1846 auf dem Schlossplatz in Stuttgart errichtet wurde. Die Säule mit einer Gesamthöhe von 32,6 Metern besteht aus einem 9 Meter hohen Sockel mit vier Reliefs mit historischen Szenen und vier allegorischen Figuren an den Ecken, einer 18,5 Meter hohen Säule aus Granit und einer 5,1 Meter hohen Statue der römischen Göttin Concordia.“

Bilder oben: im Herbst/Winter 2021 war auf dem Ehrenhof des Stuttgarter Neuen Schlosses ein 60 Meter hohes Riesenrad aufgestellt, von dem aus man dias Gebäude auch von oben überblicken konnte.

Bilder oben: Blick auf das Neue Schloss (im Vordergrund das Haus der Abgeordneten) vom Turm der Musik-Hochschule aus. In Bildmitte rechts das quadratische Landtagsgebäude.

Nach dem Ende der Monarchie fand das Gebäude neue Nutzungen, zunächst für das Polizeipräsidium und Abteilungen des Innenministeriums; später setzte sich dann, vor allem unterstützt vom Landesamt für Denkmalpflege, die konservatorische Orientierung durch und das Schloss wurde zum Schlossmuseum.

Nach starker Zerstörung im Zweiten Weltkrieg war sein Wiederaufbau zunächst nicht selbstverständlich: auch ein Abriss dieses „Symbols des Absolutismus“ wurde erwogen. Auf Seiten der Wiederaufbaugegner standen Richard Döcker, Otto Bartning, Hans May und auch Hans Scharoun. Zu den Befürwortern eines Wiederaufbaus gehörte Paul Bonatz, der die Stadtverwaltung in dieser schwierigen Frage beriet. Mit nur einer Stimme Mehrheit im Rat wurde 1957 dann die (schöpferische) Rekonstruktion beschlossen: das Gebäudeäußere wurde im Wesentlichen unverändert wieder hergestellt, der moderne Innenausbau aber nahm Rücksicht auf die zukünftige Nutzung als Sitz von Landesministerien (heute ist das Finanz- und Arbeitsministerium hier untergebracht, direkt nach dem Wiederaufbau war auch das Kultusministerium hier angesiedelt). Nur der Mormorsaal und der so genannte „Weiße“ Saal wurden nach historischem Vorbild rekonstruiert. Den Wiederaufbau leiteten Prof. Dr. Rudolf Lempp und Prof. Hans-Detlev Rösinger. Die Gesamtleitung lag bei der Staatlichen Hochbauverwaltung unter der Leitung von Professor Dr. h.c. Horst Linde. Für den Innenausbau zuständig war die Innenarchitektin Herta-Maria Witzemann. 1964 war das Gebäude wieder hergestellt.

Auf der Kuppel über dem Haupttrakt der dreiflügeligen Anlage mit einem Ehrenhof zum Schlossplatz hin befindet sich heute die Landesflagge anstelle der früheren Königskrone. Und die Fassade zur früheren Akademie hin (heute zum Akademiegarten) wurde beim Wiederaufbau entgegen dem historischen Erscheinungsbild rosarot gestrichen. Das Gebäude misst (von Gartenflügel zu Stadtflügel 130 Meter und quer dazu 110 Meter. Im quadratischen Ehrenhof befindet sich ein Brunnen, den Eingang zum Hof flankieren die Wappentiere des Landes auf Granitsockeln: Hirsch und Löwe. Den Giebel des Haupttraktes und des Gartenflügels sowie das Dach zieren eine Vielzahl von Figuren, die der italienische Bildhauer Domenico Ferretti geschaffen hat.

Unter nachfolgendem Link kann man die 27-seitige Schrift „50 Jahre Wiederaufbau Neues Schloss in Stuttgart“ (herausgegeben vom Finanzministerium Baden-Württemberg) als pdf-Datei herunterladen.

Bilder oben: Blick auf das Neue Schloss von der Freitreppe am Kunstmuseum aus; letztes Bild: das Neue Schloss spiegelt sich in einem Gelenkbus der Stuttgarter Verkehrsbetriebe.

Bilder oben: der Ehrenhof des Neuen Schlosses mit Brunnenanlage.

Bilder oben: der „Landes-Löwe“ am Eingang zum Ehrenhof und der Stadtflügel des Neuen Schlosses (Fassade zur Planie hin).

Bilder oben: durch die drei Rundbogenportale kommt man zum nach dem Zweiten Weltkrieg wieder rekonstruierten „Weißen Saal“.

Bilder oben: der Gartenflügel des Neuen Schlosses; der ursprünglich ovale See im Schlossgarten wurden nach dem Zweiten Weltkrieg in einen eckigen See umgewandelt.

Bilder oben: Panoramaaufnahme der Rückseite des Hauptflügels mit der pinkfarbenen Fassade zum Akademiegarten hin.

Bilder oben: der Gartenflügel des Neuen Schlosses.

Bilder oben: aufwändige Fassadendekoration und umfangreicher Figurenschmuck an der Vorhalle des Hauptflügels, an den Giebeln und auf dem Dach des Gebäudes. Etliche dieser Figuren waren beim Bombardement des Schlosses im März 1944 zerstört worden; da es keine detaillierten Pläne von ihnen gab, mussten die Bildhauer beim Wiederaufbau ihre Form mithilfe von Schwarzweiß-Fotografien so gut wie möglich nachempfinden.

Bilder oben: Ziergitter an Balkonen.

Bilder oben: der Brunnen auf dem Gelände der ehemaligen Akademie (jetzt im Akademiegarten) wurde 1811 von Nikolaus Friedrich von Thouret geschaffen, dem zuletzt am Bau des Neuen Schlosses tätigen Architekten. Zur Ausstattung ein Zitat von der Website www.stiftung-stuttgarter-bruennele.de: „Hinter dem Neuen Schloss steht ein gusseiserner Brunnen im Stil des Empire. Auf einem runden steinernen Sockel mit vier wasserspeienden Löwen erhebt sich ein viereckiger, mit einem Adler bekrönter Säulenschaft. Auf der Vorder- und Rückseite trägt er das württembergische Wappen und auf den Nebenseiten den Namenszug von König Friedrich. Um den Säulenschaft schlingen sich Eichengirlanden und der Goldene Adlerorden, darunter befinden sich Delphine mit Dreizacke.“

Bilder oben: Musikpavillon auf dem Stuttgarter Schlossplatz, Jubiläumssäule und Springbrunnenanlagen vor dem Neuen Schloss.

Bilder oben: Neues Schloss: Schlossplatz mit Springbrunnen und Riesenrad im Ehrenhof in der Vorweihnachtszeit.

Bild oben: Blick über den zugefrorenen „Eckensee“ mit Wasserfontäne zum Neuen Schloss; links das Gebäude des Baden-Württembergischen Landtags.

Bild oben: der Stuttgarter Schlossplatz (Blick vom Riesenrad im Ehrenhof des Neuen Schlosses“ gehört zu den größten Platzanlagen deutscher Städte. Im Bild der dem Schloss gegenüberliegende Königsbau, links daneben das Kunstmuseum.

Bilder oben: besonderer Event: 2008 waren die „United Buddy Bears“ zu Besuch im Schlosshof in Stuttgart. Die United Buddy Bears wurden 2002 in Berlin initiiert: Künstler aus aller Welt schufen als Zeichen der Völkerverständigung und des friedlichen Miteinanders individuell gestaltete Bären, welche dann durch die Städte der Welt tourten.

Bilder oben: neue Durchblicke auf das Neue Schloss: eine spektakuläre Aktion im Sommer 2008 war die Präsentation der größten Gardine der Welt; es handelte sich um eine Marketing-Aktion eines Stuttgarter Raumausstattungs-Unternehmens, das damit ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen werden wollte. Der Vorhang war 25 Meter hoch und bestand aus 1800 Quadratmetern Stoff.

Bilder oben: im Sommer findet im Bereich Schlossplatz und Oberer Schlossgarten um den „Eckensee“ das traditionelle Sommerfest statt (wenn nicht andere Veranstaltungen wie eine Fußball-EM oder -WM den Platz beanspruchen) – hier Impressionen vom Sommerfest 2007. Im Hintergrund das Neue Schloss.

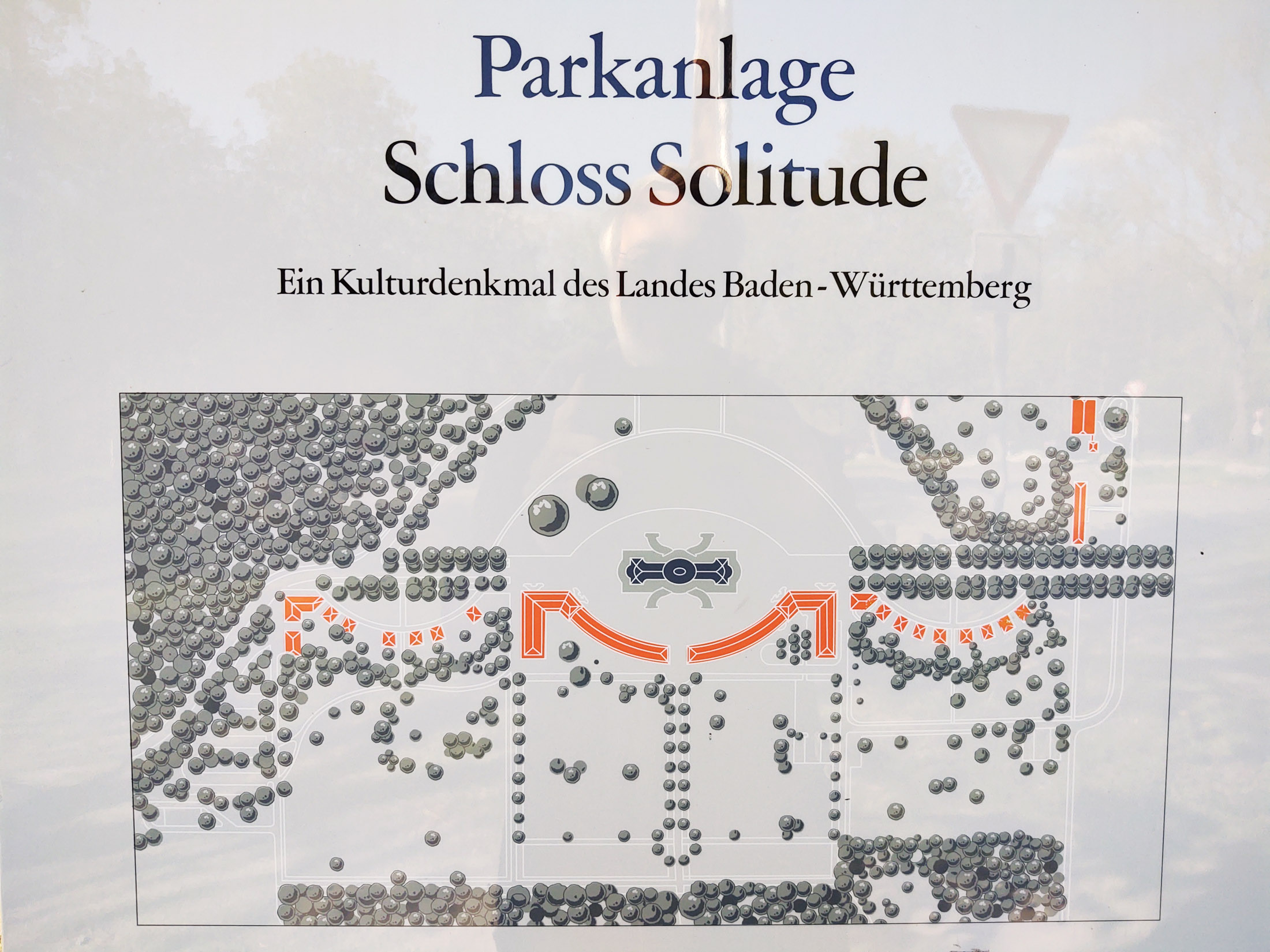

Schloss Solitude

Auf der Tourismus-Seite der Website der Stadt Stuttgart kann man zu der Sehenswürdigkeit das Folgende lesen: „Das Schloss Solitude befindet sich am Rand von Stuttgart mit prachtvollem Blick ins Umland. Das Schmuckstück wurde von Herzog Carl Eugen in Auftrag gegeben und zwischen 1763 und 1769 als Jagd‐ und Lustschloss erbaut. Entstanden ist damals eine komplexe Anlage mit weitläufigen Gärten, mit Festsaal, Reithaus und Militärakademie. Auf dem Schlossareal befand sich von 1770 bis 1775 auch die Hohe Karlsschule – der Dichter und Denker Friedrich Schiller war wohl der berühmteste Schüler dieser Eliteschule.

Das Schloss Solitude zählt zu den wenigen Schlössern in Deutschland, die nahezu unverändert die Jahrhunderte überdauert haben. Es ist damit ein einmaliges Zeugnis beim Übergang vom späten Rokoko zum frühen Klassizismus. Äußerlich kokettiert das Schloss ganz im Stil des Rokokos – durch Asymmetrie und ausufernde Verzierungen. Im Inneren jedoch wird schon die beginnende Epoche des Klassizismus sichtbar – mit seinen klaren Linien und einfachen Formen.“

Architekten des Lustschlosses waren Johann Friedrich Weyhing und Philippe de la Guêpière; wegen finanzieller Probleme wurde das Schloss später nicht mehr für die Hofhaltung genutzt. Die weitere Geschichte sah das Schloss als Hotel und als Lazarett. Das heute im Landesbesitz befindliche Gebäude wurde mit allen peripheren Bauten zwischen 1972 und 1983 aufwändig saniert; in den Kavaliersbauten ist seit 1990 die Akademie Schloss Solitude untergebracht.

Bilder oben: das Rokoko-Schloss Solitude; Treppenaufgang.

Bilder oben: die zentrale Kuppel, Treppenaufgang und Umgang.

Bilder oben: Baudetails am Schloss; Pilaster mit Komposit-Kapitellen, Eierstab-Fries, Segmentbogengiebel.

Bilder oben: Figurenreliefs an der Fassade.

Bilder oben: Mittel-Durchgang durch das Schlossgebäude.

Bilder oben: die „Kavaliers-Häuschen“.

Bilder oben: von der Aussichtsplattform auf der Kuppel des Gebäudes kann man die umfangreiche Schloss- und Parkanlage gut überblicken; während der Schlosshauptbau vor allem repräsentativen Zwecken diente, bewohnte der Herzog mit seinem Gefolge die südlich gelegenen Nebengebäude.

Letztes Bild: die von hier ausgehende Solitudeallee zieht sich 13 km weit bis zum Schloss Ludwigsburg; der Startpunkt der Strecke befindet sich im Bogengang des Schlosses und dient seit 1820 als Referenzpunkt für die württembergische Landesvermessung.

Nebenstehendes Bild: auf einer in den Boden eingelassenen Plakette ist festgehalten, dass dieser Punkt der Anfangspunkt der Grundlinie Solitude-Ludwigsburg für die Württembergische Landesvermessung darstellt.

Bild oben: Schloss Solitude bei Sonnenuntergang.

Schloss Rosenstein

Das Schloss Rosenstein wurde von Giovanni Salucci zwischen 1824 und 1829 im Auftrag von König Wilhelm I. erbaut; es war als Sommerresidenz des Königs gedacht. Das neoklassizistische Gebäude befindet sich im gleichnamigen Park, den Wilhelm I. wenige Jahre zuvor hatte anlegen lassen.

Den Namen „Rosenstein“ erhielten Schloss und Park nach der Lieblingsblume der verstorbenen Frau des Königs, der Zarentochter Katharina, die auf dem Rotenberg in der ebenfalls von Salucci errichteten Grabkapelle beigesetzt ist.

Die auf rechtwinkligem Grundriss erbaute fünfflügelige Schlossanlage umfasst zwei Innenhöfe (die heute glasüberdacht sind); der Haupteingang und die Nebeneingänge sind wie antike Tempel gestaltet mit ionischen bzw. toskanischen Säulen und Dreiecksgiebeln. Das innen ursprünglich prächtig ausgestattete Gebäude wurde im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt und nach dem Krieg ab 1950 nüchterner und vereinfacht wieder aufgebaut. Seit 1954 ist in dem Gebäude das „Staatliche Museum für Naturkunde – Schloss Rosenstein“ mit der biologischen Schausammlung untergebracht; 1985 wurde am Nordende des Rosensteinparks ein Erweiterungsbau für das Museum in Betrieb genommen, das „Museum am Löwentor“.

Seit 1954 ist in dem Gebäude das „Staatliche Museum für Naturkunde – Schloss Rosenstein“ mit der biologischen Schausammlung untergebracht; 1985 wurde am Nordende des Rosensteinparks ein Erweiterungsbau für das Museum in Betrieb genommen, das „Museum am Löwentor“ mit seiner paläontologischen Sammlung. Der Museumsbau wurde vom Stuttgarter Architekturbüro Siegel, Wonneberg und Partner entworfen und realisiert.

Bilder oben: das Schloss Rosenstein im Rosensteinpark wurde von Giovanni Salucci 1829 fertiggestellt.

Bilder oben: Wasser- und Wiesen-Nymphe am Brunnen vor dem Gebäude.

Bilder oben: Gebäudedetails: Löwenfigur an der Haupttreppe, Giebelrelief mit Apollon-Figur und Kandelaber vor dem Gebäude.

Schloss Hohenheim

Das Schloss Hohenheim befindet sich im Stuttgarter Stadtteil Hohenheimzwischen Birkach und Plieningen. Das Gebäude wurde wzischen 1785 und 1793 als Sommerresidenz für Herzog Carl Eugen vom Architekten Reinhard Ferdinand Heinrich Fischer geplant und gebaut. Zunächst befand sich an diesem Ort ein Wasserschlösschen als Vorgängerbau; 1985 wurde der Grundstein für das klassizistische Gebäude gelegt. Im Süden grenzt an das Schloss ein großer Park („Hohenheimer Gärten“), der ab 1774 von Carl Eugen als Englischer Garten angelegt wurde und ab 1829 zum Botanischen Garten mit einer Vielzahl verschiedener nicht heimischer Baumarten umgestaltet wurde.

Zum Bild: Eingangsbereich des Mittelbaus.

Nach dem Tod des Herzogs 1793 gerieten die Bauarbeiten am Schloss und den vielen Nebengebäuden etwas ins Stocken; König Wilhelm I. gründete dann 1818 im Schloss ein Landwirtschaftliches Institut (Landwirtschaftliche Unterrichts-, Versuchs- und Musteranstalt), welches die Keimzelle der heutigen Universität Hohenheim darstellt; zunächst gab es hier nur die Bereiche Agrar- und Forstwissenschaft, zu denen sich später die Fakultäten für Natur-, Wirtschafts-, Sozial- und Kommunikationswissenschaften gesellten. Die Uni Hohenheim hat heute ca. 10 Tausend Studierende.

Im Zweiten Weltkrieg wurde auch das Schloss Hohenheim teilweise zerstört, aber nach dem Krieg mit modernerem Innenausbau wieder rekonstruiert. Zwischen 1957 und 1967 wurden Gebäude außerhalb des Mittelbaus abgerissen und in alter Gestalt aber mit neuen Materialien wieder aufgebaut, der Mittelbau wurde ab 1967 renoviert. Diese Bauarbeiten waren erst 1993 mit der Wiederherstellung der historischen Speisemeisterei abgeschlossen.

Das Schloss ist heute Sitz der Universitätsleitung und -verwaltung, die vielen (neuen) Institutsgebäude verteilen sich auf dem großen Campus inmitten des Botanischen Gartens.

Bilder oben: das Hohenheimer Schloss, heute Sitz der Universitätsleitung der Uni Hohenheim.

Bilder oben: ionische Säulen am Hauptportal.

Bilder oben: Rückseite des Mittelbaus und Nebengebäude; Gebäudedetails.

Bilder oben: Hauptportal mit Balkon auf der Gartenseite.