Stuttgart Weissenhofsiedlung

Bauausstellungen in Stuttgart 1927 und 1933 – Weißenhofsiedlung und Kochenhofsiedlung

Die im Rahmen der Werkbundausstellung „Die Wohnung“ 1927 in Stuttgart errichtete Weißenhofsiedlung hat in der zeitgenössischen Öffentlichkeit und bis heute größte Aufmerksamkeit auf sich gezogen und Vorbildfunktion für das „Neue Bauen“ eingenommen. Die internationale Bauausstellung sollte auf die Frage „Wie wohnen?“ eine moderne Antwort geben – das tat sie dann auch. Unter der aufkommenden nationalsozialistischen Herrschaft aber geriet die so dokumentierte „moderne Baugesinnung“ in Misskredit.

Als „traditionalistisches“ Gegenmodell zu den Bauten auf dem Weißenhofgelände wurde 1932/33 auf dem Kochenhof – ebenfalls im Rahmen einer Bauausstellung – unter Leitung von Paul Schmitthenner die so genannte Kochenhofsiedlung errichtet.

Einige der noch erhaltenen Gebäude werden weiter unten auf dieser Seite (unter „Kochenhofsiedlung„) vorgestellt.

Die Werkbundausstellung „Die Wohnung“ 1927 – Bau der Stuttgarter Weißenhofsiedlung

Die Weißenhof-Siedlung ist benannt nach dem „Weißenhof“, einem Gutshof, den der Stuttgarter Bäcker Georg Philipp Weiß 1793 auf dem Gelände errichten ließ. Zur Ausflugsstätte und Gartenwirtschaft ausgebaut war der Hof des Herrn Weiß bald eine beliebtes Ausflugsziel mit Blick auf das Neckartal.

Auf der Website www.internationale-bauausstellungen.de kann man zum Bau der Stuttgarter Weißenhofsiedlung das Folgende lesen: „Die Stuttgarter Weißenhofsiedlung ist eines der bedeutendsten Zeugnisse des Neuen Bauens. Als Bauausstellung mit dem Titel „Die Wohnung“ präsentierte sie 1927 erstmals national und international die vom Deutschen Werkbund postulierten und geförderten neuen Formen des Wohnens.

An der Ausstellung beteiligten sich 17 Architekten aus verschiedenen Ländern. Dazu gehörten Le Corbusier, Gropius und Scharoun. Damals waren sie nur in Kreisen der internationalen Avantgarde bekannt – heute zählen sie zu den bedeutendsten Meistern der modernen Architektur. Unter der künstlerischen Leitung von Ludwig Mies van der Rohe schufen sie ein mustergültiges Wohnprogramm für den modernen Großstadtmenschen. Es entstanden 21 Musterhäuser.

Die Bauausstellung Weißenhofsiedlung zeigte die damals aktuelle Entwicklung der Architektur und des Wohnungsbaus. Ein formaler Zusammenhang wurde durch die grundsätzlich ähnlichen Architekturauffassungen der mitwirkenden Architekten und die Vorgabe der „revolutionären“ Flachdächer erreicht. Schmuck- und ornamentlos repräsentierte die kubische Architektur der Weißenhofsiedlung die Baukunst der Moderne. (…)“

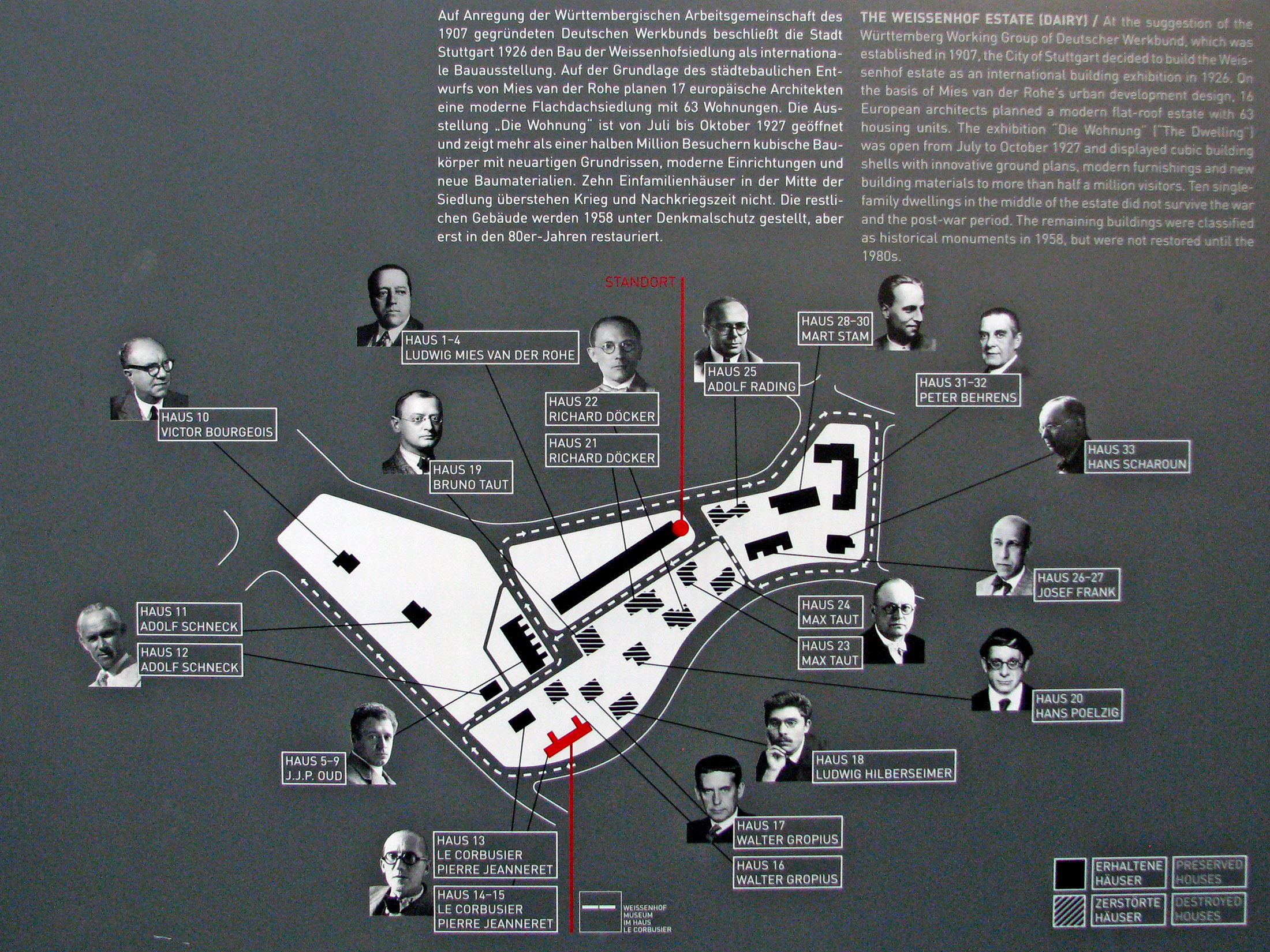

Bild oben: Info-Tafel in der Stuttgarter Weißenhof-Siedlung. Dargestellt ist die Lage der heute noch existierenden Gebäude (schwarz), der zerstörten und nicht wieder aufgebauten Gebäude (schraffiert) sowie das Weißenhof-Museum im Le Corbusier-Haus. Den Gebäuden sind die Architekten zugeordnet.

Vor, während und nach dieser Internationalen Bauausstellung (IBA) stritten sich Architekten, Bauherren und die interessierte Öffentlichkeit um das „richtige“ Bauen, wobei der ideologische Streit zwischen der eher traditionellen (z. B. Paul Schmitthenner, Paul Bonatz, Heinz Wetzel und andere Architekten der „Stuttgarter Schule“) und der „modernen“ Baugesinnung (vertreten durch Le Corbusier, Mies van der Rohe, J. J. Oud, Hans Scharoun u.a.) ausgetragen wurde.

Vorausgegangen war der Werkbundausstellung eine Bauausstellung auf dem Gelände des abgerissenen alten Bahnhofs an der Bolzstraße im Sommer 1924; bei dieser Veranstaltung und der Ausstellung „Die Form“ im Kronprinzenpalais reifte wohl die Idee für die Werkbundausstellung zur Frage „Wie wohnen?“, die vom 23. Juli bis 31. Oktober 1927 abgehalten wurde. Im Buch „Stuttgart und das Bauhaus“ von Anja Krämer und Inge Bäuerle (Belser Verlag, 2019) schreiben die Autorinnen: “ Das Problem der Neuen Wohnung ist im Grunde ein geistiges Problem und der Kampf um die Neue Wohnung nur ein Glied in dem großen Kampf um neue Lebensformen“ (…)

Paul Bonatz und Paul Schmitthenner als Vertreter der „Stuttgarter Schule“ waren nicht eingeladen, einen Beitrag zu liefern und traten danach aus dem Werkbund aus; teilgenommen haben dagegen die der Idee des „Neuen Bauens“ anhängenden Architekten Pieter Oud und Mart Stam (Rotterdam), Le Corbusier und sein Cousin Pierre Jeanneret (Paris), Victor Bourgeois (Brüssel), Josef Frank (Wien) sowie Peter Behrens, Hans Poelzig, Max und Bruno Taut, Theodor Ludwig Hildesheimer, Walter Gropius, Adolf Rading, Hans Scharoun, Adolf Gustav Schneck und Richard Döcker (der auch die Bauleitung innehatte). Alle 21 Musterhäuser waren mit einem Flachdach ausgestattet; die Gebäude zogen sich parallel zu den die Höhenlinien nachfahrenden Straßen dahin.

Während der NS-Herrschaft wurde die Siedlung als „Schandfleck Stuttgarts“ gebrandmarkt; die Stadt verkaufte das Gelände dem Reich; ein Abriss war geplant. Dazu kam es dann aber nicht; Le Corbusiers Einfamilienhaus wurde im Zweiten Weltkrieg zur Flugabwehr-Stellung und das Gebäude von Mies van der Rohe wurde als Kinderseuchenkrankenhaus genutzt.

Bei Bombenangriffen 1944 wurden zehn der Häuser zerstört; die erhaltenen Gebäude wurden nach dem Krieg ohne Rücksicht auf ihre architekturhistorische Bedeutung umgebaut und als dringend benötigter Wohnraum genutzt.

Bilder einer Ausstellung…

Im Sommer 2002 war im Kunstgebäude am Stuttgarter Schlossplatz die Ausstellung „Die Weißenhofsiedlung, Stuttgart 1927“ anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der Werkbundausstellung zu sehen. Es handelte sich dabei um eine Wanderausstellung des Instituts für Auslandbeziehungen (ifa), die seit 1992 durch viele Städte im Ausland gezogen, aber bis dato noch nicht in Stuttgart zu sehen gewesen war. Gezeigt wurden Pläne, Fotos und Architektur-Modelle sowie teilweise Möbel-Originale.

Bilder oben: bei der Wanderausstellung „Die Weißenhofsiedlung, Stuttgart 1927“ wurden auch Modelle der Gebäude in der Siedlung gezeigt; erste drei Bilder: das jetzige Weißenhofmuseum von Le Corbusier; weitere Bilder: das Terrassenhaus von Peter Behrens, das Reihenhaus von J.J. Pieter Oud und ein Modell der Gesamtanlage.

Le Corbusier-Haus – das Weißenhof-Museum

1956 wurden die erhaltenen Gebäude dann aber doch unter Denkmalschutz gestellt und in den Jahren 1981-87 sorgten umfangreiche Rekonstruktions- und Sanierungsmaßnahmen für eine Wiederherstellung der ursprünglichen Form; zu diesem Zeitpunkt war die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger im Besitz der Siedlung. 2002 erwarb die Stadt Stuttgart vom Bund das Le Corbusier-Doppelhaus und stellte in dreijähriger Bauzeit weitgehend den Originalzustand wieder her; 2006 eröffnete das Weißenhof-Museum in diesem Gebäude.

Zum Bild: Bautafel während der Bauarbeiten am Le-Corbusier-Haus (Aufnahme von 2006).

Seit 2016 steht dieses und das von Le Corbusier und seinem Cousin Pierre Jeanneret gebaute benachbarte Einfamilienhaus auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes.

Seit 2019 ist die gesamte Siedlung wieder im Besitz der Stadt bzw. der Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG). Für die Internationale Bauausstellung 2027 (IBA’27) ist die Errichtung eines Empfangs- und Besucherzentrums geplant.

Bilder oben: das von Le Corbusier und Pierre Jeanneret erbaut Gebäude ist seit 2006 das Weißenhof-Museum.

Bilder oben: Baudetails.

Bilder oben: Dachterrasse des Weißenhof-Museums.

Bilder oben: das Weißenhof-Museum bei abendlicher Beleuchtung.

Bilder oben: das von Le Corbusier und seinem Cousin Pierre Jeanneret gebaute Einfamilienhaus.

Mehrfamilienhaus von Mies van der Rohe in der Weißenhofsiedlung

Bilder oben: Ludwig Mies van der Rohe war 1924 in den Deutschen Werkbund eingetreten; er war künstlerischer Leiter beim Aufbau der Werkbund-Ausstellung „Die Wohnung“ von 1927 auf dem Stuttgarter Weißenhof. Er leistete auch einen eigenen Gebäudebeitrag: einen langgestreckten Gebäuderiegel mit vier aneinandergereihten Mehrfamilienhäusern.

Bilder oben: Gebäudedetails; letzte Bilder: Rückseite des Gebäudes (Südseite) mit Balkonen und Dachterrassen.

„Terrassenhaus“ von Peter Behrens in der Weißenhofsiedlung

Bilder oben: auch Peter Behrens beteiligte sich am Bau von Musterwohnungen für die Werkbundausstellung 1927: er baute ein „Terrassenhaus“, d.h. die unterschiedlich hohen Baukörper sind so gegeneinander versetzt, dass das Flachdach des niedrigeren stets die Terrasse des höheren bildet. Die Erdgeschosswohnungen verfügen stets über einen eigenen Vorgarten.

Auch das Terrassenhaus wurde im Zweiten Weltkrieg leicht beschädigt und nach dem Krieg umgebaut, etwa durch das Aufsetzen von Satteldächern. Erst bei der denkmalgerechten Sanierung der gesamten Anlage in den 1980er Jahren wurde der Ursprungszustand wieder hergestellt.

Reihenhaus von Mart Stam in der Weißenhofsiedlung

Bilder oben: der niederländische Architekt und Designer Mart Stam beteiligte sich mit einem Reihenhaus an der Bauausstellung auf dem Weißenhof. Die Fassade sollte seinem Willen nach eigentlich weiß gestrichen werden. Jetzt wird die blaue Farbe immer mal wieder neu aufgebracht (womit sich die unterschiedliche Tönung bei Aufnahmen in verschiedenen Jahren erklärt).

Reihenhäuser von J.J. Oud in der Weißenhofsiedlung

Bilder oben: die fünf Reihenhäuser von J.J. Oud (Jacobus Johannes Pieter Oud) sollten vor der Küche jeweils einen Schuhputzbalkon bekommen; Oud realisierte einen etwa 10 Quadratmeter großen Vorhof, der zwischen öffentlich (Straße) und privat (Küche) einen Übergang schafft.

Hans Scharouns Beitrag zur Weißenhofsiedlung

In der Schrift „Werkbundausstellung ‚Die Wohnung‘ Stuttgart 1927, Die Weißenhofsiedling“ (dva, 1993) von Karin Kirsch kann man in der Beschreibung des Hauses, das Hans Scharoun gebaut hat, das Folgende lesen:

„Scharoun baute eines der kleinsten Häuser der Weißenhofsiedlung und eines der interessantesten. Von außen erinnert es ein wenig an Schiffsaufbauten, von innen schließt es wirklich die Weite der Umgebung mit ein. (…) Wichtig in allen Entwicklungsphasen des Entwurfs waren immer die enge Verbindung von innen und außen und die klare räumliche Unterscheidung der Funktionen.“

Zur Farbigkeit des Gebäudes kann man in der o.g. Schrift das Folgende lesen: “ Wegen der Farbgebung fragte Scharoun bei Mies an, ob er wie die meisten andern Weiß als Grundfarbe wählen solle, und erhielt die Antwort, dass es jedem überlassen sei, einzelne Teile besonders farbig herauszuheben.“ (…)

Er gestaltete schließlich einige Wandflächen grau und die Untersicht der Terrassendecke leuchtet rot.

Zum Bild: an der Gartenmauer vor dem Gebäude ist eine Informationstafel angebracht.

Bilder oben: Hans Scharouns Beitrag zur Bauausstellung.

Bilder oben: hinter dem Einfamilienhaus von Scharaoun ragt das Turmhaus der Friedrich-Ebert-Wohnanlage auf.

Bilder oben: Gebäudedetails.

Bild oben: bei moderneren Gebäuden im Bereich der Weißenhofsiedlung ließen sich die Architekten offensichtlich von den historischen Vorbildern inspirieren.

Das Allgöwer-Haus in Stuttgart-Feuerbach – ein wieder hergestelltes Zeitzeugnis des „Neuen Bauens“ (1929, 2007)

Eines der wenigen gut erhaltenen Gebäude in Stuttgart, die im Stil des „neuen Bauens“ errichtet wurden, wie es die Werkbundausstellung von 1927 gezeigt hatte, ist das so genannte Allgöwer-Haus. Im Jahr 1929, also zwei Jahre nach dem Bau der Weißenhof-Siedlung, beauftragte der Stuttgarter Flaschnermeister Paul Allgöwer in der Leobener Straße 23 (damals Stuttgarter Straße 62) den Bau eines Gebäudes, in dem er Laden und Werkstatt für seinen Betrieb einrichtete (Allgöwer stellte u.a. Weißblechdosen her und betrieb ein Ladengeschäft für Haus- und Küchengeräte).

Planender Architekt für das in Stahlbetonskelettbauweise erbaute Wohn- und Geschäftshaus war Gustav Schwarz. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude stark beschädigt und nach dem Krieg in stark veränderter Form wieder aufgebaut. In Zusammenarbeit mit der Denkmalschutzbehörde wurde dann im Jahr 2007 das ursprüngliche Erscheinungsbild wieder hergestellt.

Bilder oben: das Allgöwer-Haus in Stuttgart-Feuerbach.

Die Stuttgarter Kochenhofsiedlung

Als Gegenprojekt zur Weißenhofsiedlung plante der Deutsche Werkbund 1932 eine Mustersiedlung aus Holzhäusern, womit die deutsche Holzwirtschaft und das Baugewerbe unterstützt werden sollten. Die Bauausstellung sollte am Kochenhof entstehen. Zunächst war der Stuttgarter Architekt Richard Döcker mit der Leitung des Projektes beauftragt. Döcker war schon beim Bau der Weißenhofsiedlung Bauleiter gewesen. Gemäß Ausstellungsprogramm war der Bau von Eigenheimen in Holzbauweise geplant. Mit der Ausführung wurden 25 vorwiegend aus Stuttgart stammende Architekten beauftragt, womit die Holzbauausstellung im Gegensatz zur Internationalen Bauausstellung von 1927 mit dem Bau der Weißenhofsiedlung einen viel regionaleren Charakter innehatte.

Als aber 1933 unter der nationalsozialistischen Herrschaft Karl Strölin ins Amt des Bürgermeisters der Stadt Stuttgart kam, wurde Richard Döcker durch Paul Schmitthenner (und Heinz Wetzel) ersetzt, einem erklärten Gegner des „modernen Bauens“ wie es bei der Weißenhofsiedlung realisiert wurde. Die neue Leitung machte für die geplanten Bauten dezidierte Vorgaben: so mussten die Gebäude auf jeden Fall ein Satteldach aufweisen und die Holzbauweise durfte an der Außenfassade nicht direkt ablesbar sein; die Holzfassade musste entweder gestrichen oder verputzt werden. Mit ihren Sprossenfenstern und Fensterläden boten die von 23 verschiedenen ausgesuchten Architekten geplanten und gebauten Häuser ein radikal anderes Erscheinungsbild als die Bauten der Weißenhofsiedlung.

Bilder oben: das von Walter Körte errichtete Gebäude.

Bild oben: dieses schön renovierte Gebäude wurde von Paul Heim geplant.

Bilder oben: Hans Volkart war Architekt dieses Holzhauses.

Bilder oben: dieser Gebäudeentwurf stammt aus der Feder von Hans Mayer.

Bilder oben: Paul Bonatz und Eugen Scholer haben dieses dreistöckige Gebäude geplant und gebaut.

Auf der Website der Stadt Stuttgart kann man zur Kochenhofsiedlung das Folgende lesen:

„Die Kochenhofsiedlung wurde unter Leitung von Paul Schmitthenner (1884−1972) als „traditionalistisches“ Gegenmodell zur Weißenhofsiedlung von 1927 in Stuttgart‐Nord errichtet. Die Siedlung wurde 1933 innerhalb weniger Monate im Rahmen einer Bauausstellung unter Mitwirkung der Deutschen Forstwirtschaft erstellt. Architekten waren u.a. Paul Schmitthenner, Paul Bonatz, Friedrich Eugen Scholer, Hermann Gabler, Eisenlohr & Pfennig, Gerhard Graubner, Paul Heim, Karl Gonser, Ernst Schwaderer, Wilhelm Tiedje und Hans Mayer.“

Im Zweiten Weltkrieg wurden viele Originalgebäude der Siedlung zerstört und die erhaltenen bzw. wieder aufgebauten Häuser wurden nach dem Krieg oft stark überformt. Gut erhalten sind etwa das von Hans Mayer geplante Haus oder die von Paul Heim und Hans Volkart errichteten Gebäude. In einem dreistöckigen Mietshaus von Paul Bonatz und Eugen Scholer ist heute ein Restaurant untergebracht. Auch das von Walter Körte errichtete Haus ist noch sehr gut erhalten. Viele Gebäude in diesem Bereich wurden nach dem Zweiten Weltkrieg hier neu erbaut und haben nichts mit der Holzbauausstellung von 1933 zu tun.

Die Kochenhofsiedlung selbst und darin die originalen Einzelbauten muss man etwas suchen; mit nur einer Ausnahme sind die Gebäude auch nicht durch entsprechende Hinweistafeln gekennzeichnet.

Zum Bild: am Gebäude, das Paul Bonatz und Eugen Scholer gebaut haben, ist eine Informationstafel angebracht.

Bilder oben: in der Kochenhofsiedlung im Stuttgarter Norden.