Oslo – neuere Stadtbaugeschichte

Auf dieser Seite werden Gebäude vorgestellt, die zwischen der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert und dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind.

Auf der Seite Oslo – neuere und neueste Architektur werden Bauten und die Stadtentwicklung ab den Nachkriegsjahren bis heute dargestellt.

Havnelageret (Hafenspeicher), 1920

An der Langkaia 1 in der Bjørvika-Bucht gegenüber dem neuen Opernhaus befindet sich ein riesiges, 10-stöckiges Gebäude, welches in den Jahren 1916 bis 1920 von dem Architekten Bredo Berntsen als Lagerhaus im Hafen geplant und gebaut wurde. Bei seiner Fertigstellung war der Speicher das größte Gebäude in ganz Skandinavien.

Der Hafenspeicher hatte seine Funktion bis 1980 inne; dann wurde das Gebäude vom Architekturbüro arkitektene as bis 1983 saniert und zum Bürogebäude umgebaut. Eine weitere Renovierung und Modernisierung erfolgte 2011/12. Seit 2008 ist der Hafenspeicher auch Redaktionssitz der norwegischen Zeitung „Dagbladet“.

Bilder oben: der Hafenspeicher am Abend, vom Operngebäude aus gesehen.

Bilder oben: das riesige Bauwerk des Hafenspeichers war bei Fertigstellung das größte Gebäude in ganz Skandinavien. Das Lagergebäude liegt in der Bjørvikabucht.

Bilder oben: der Hafenspeicher, Gebäudedetails.

Bilder oben: der Hafenspeicher von Sørenga und vom Operngebäude aus gesehen.

Bilder oben: Blick vom Ekeberg aus auf die Stadt mit dem riesigen Hafenspeicher. Im Hintergrund das Königliche Schloss.

Das Kaufhaus Steen & Strøm (Steen & Strøm Magasin), 1930

Das Kaufhaus an der Kongens gate in Oslo ist der Hauptsitz des großen skandinavischen Einzelhandels- und Immobilienunternehmens. Das Unternehmen geht zurück auf eine Gründung durch Emil Steen und Samuel Strøm im Jahr 1858. Das Unternehmen wurde in der Folge stets auf die Nachkommen der Familien übertragen.

Das Gebäude an der Kongens gate eröffnete als erstes Kaufhaus des Unternehmens im Jahr 1874, gebaut hatte das Haus der Architekt Paul Due. Nach einem Brand mit Totalverlust im Jahr 1929 wurde das heutige fünfstöckige Gebäude vom Architekten Ole Sverre neu gebaut und 1930 in Betrieb genommen. Bei seinem Entwurf lehnte sich Sverre an die Konzeption anderer großer Kaufhäuser dieser Zeit an, etwa an die Galeries Lafayette in Paris: die Verkaufsetagen verlaufen um ein zentrales offenes Atrium, das oben durch ein Glasdach abgeschlossen wird. Seit 1990 erlebte das Kaufhaus mehrere Besitzerwechsel durch verschiedene Investoren; 2021 wurde es umfassend renoviert.

An der Gebäudefassade prangt die Jahreszahl 1797; diese bezieht sich auf die Einrichtung eines Lebensmittelgeschäftes durch Samuel Strøm (eines Vorfahren des Gründers Samuel Strøm von 1858) an der Ecke Prinsensgate und Kongensgate.

Bilder oben: das Gebäude des Steen & Strøm Magasin (Kaufhaus Steen & Strøm) in der heutigen Form stammt aus dem Jahr 1930.

Bilder oben: Fassade an der Nedre Slottsgate.

Bilder oben: Eingangsbereich an der Ecke Nedre Slottsgate und Prinsensgate.

Bild oben: Rolltreppenanlage im Gebäudeinneren.

Redernes Hus (Haus des Norwegischen Reederei-Verbandes), 1934

1934 wurde an der Rådhusgate (Rathausstraße) in Nachbarschaft zum monumentalen Osloer Rathaus (das damals aber noch nicht fertiggebaut war) auf einem Felsvorsprung das Gebäude für den Norwegischen Reederei-Verband fertiggestellt. Der erste Entwurf des Architekturbüros Bjercke & Eliassen war den begüterten Schiffseignern nicht monumental genug. So wurde der Plan den Vorstellungen der Reeder noch angepasst und repräsentativer gestaltet.

Das Gebäude mit dem signifikanten Eckturm weist 6 Geschosse für Büros auf; im siebten Geschoss gibt es Räume mit größerer Stockhöhe für Tagungen und sonstige Veranstaltungen. Auf dem Eckturm gibt es eine Aussichtsplattform; die Fassade des Gebäudes ist mit grünen, polierten Gabbro-Platten verkleidet. (Gabbro ist ein magmatisches Gestein ähnlich dem Basalt).

Bilder oben: das Redernes Hus (Gebäude für den Norwegischen Reederei-Verband) mit dem markanten Eckturm am Rathausplatz.

Oslo Rådhus – das Osloer Rathaus, 1931, 1939, 1950

1905 wurde die Union Norwegens mit Schweden beendet und 1924 wurde die Stadt wieder offiziell in Oslo umbenannt. In diese Zeit fällt auch der Neubau des riesigen Rathauses direkt am Fjord, welches als gebauter Ausdruck des wachsenden Bürgerstolzes interpretiert werden kann; die Bauarbeiten begannen 1931. Die Fertigstellung verzögerte sich aber durch den Zweiten Weltkrieg und die förmliche Einweihung des Gebäudes erfolgte erst 1950.

Bild oben: Blick auf das Rathaus von Oslo von Akerbrygge aus.

Bei Einfahrt in den Osloer Hafen in der Pipervika-Bucht dominiert neben der Festung Akershus das monumentale Backsteingebäude des Rathauses die erste Erscheinung der Stadt. Das mächtige Bauwerk besteht zunächst aus einem mehrstöckigen annähernd quadratischen Bau im Süden, angrenzend an den Rathausplatz (Rådhus plassen); hier sind das Stadtparlament untergebracht und verschiedene Festsäle. Der weitläufige Rathausplatz ist als Skulpturenpark angelegt mit Springbrunnen, viel Grün und Sitzmöglichkeiten zum Verweilen. Die zentrale Brunnenanlage mit der Bronzeskulptur wurde, ebenso wie weitere vier Frauenfiguren auf dem Platz, vom Bildhauer Emil Lie geschaffen.

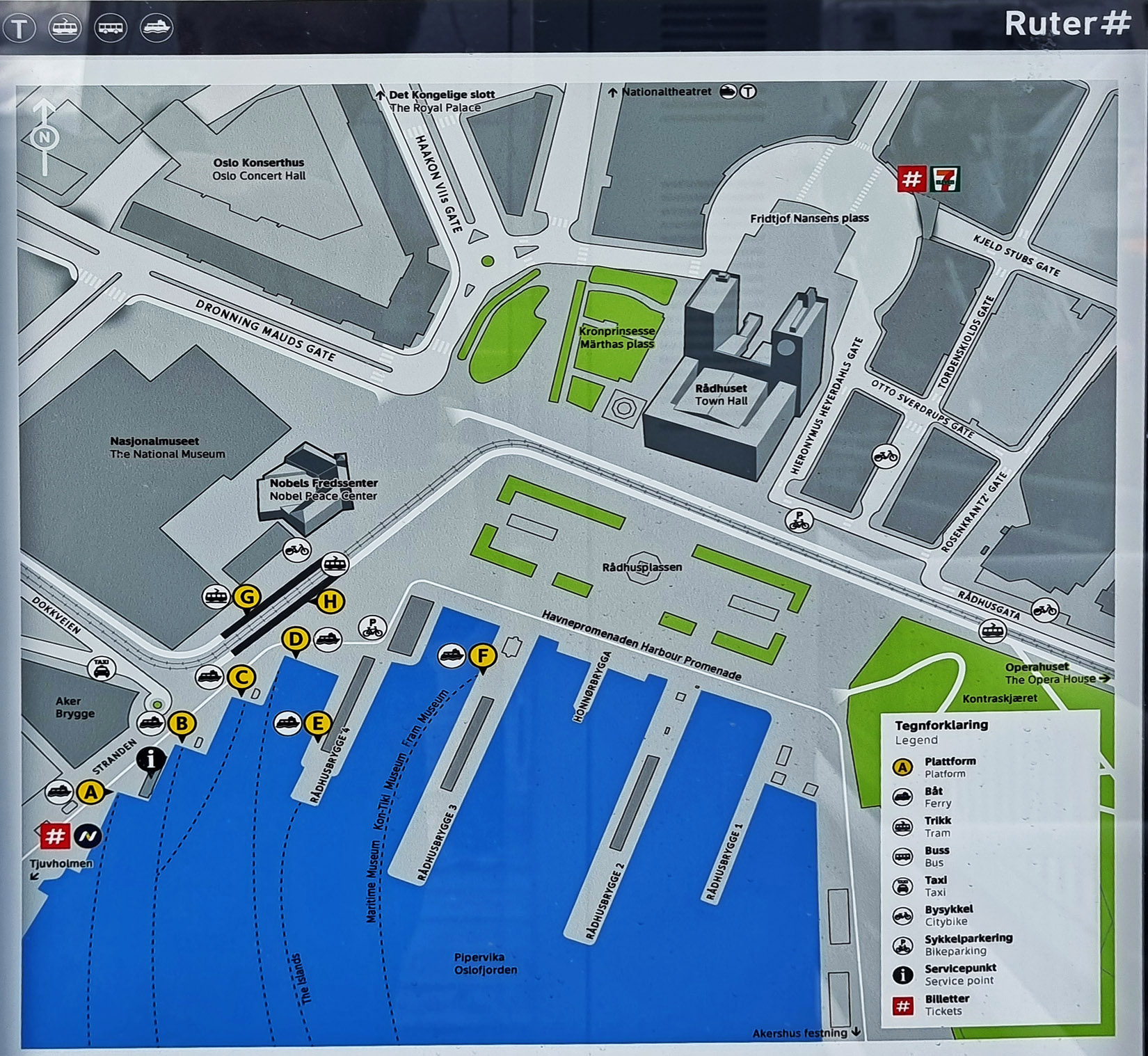

Zum Bild: an den Kais, an denen die Personenfähren anlegen, gibt es einen Plan der Personennahverkehrsgesellschaft Ruter#, auf welchem die Lage des Rathauses mit Rathausplatz und Fridtjof Nansens-Platz eingetragen ist, ebenso die Gebäude des Konzerthauses, des neuen Nationalmuseums und des Friedensnobelpreis-Zentrums.

Im Norden, am Fridtjof Nansens plass, wird der Haupteingang (mit U-förmigem Kollonadengang) flankiert von zwei über 60 Meter hohen Türmen, in denen sich die Büros der Angestellten der städtischen Verwaltung befinden.

Bilder oben: im Norden des Gebäudes, am Fridtjof Nansens plass, befindet sich der Haupteingang zum Rathaus.

Bilder oben: auf dem östlichen Turm befindet sich ein Glockenspiel mit 49 Glocken, welches von 7 h in der Frühe bis 24 h stündlich Melodien spielt: zu Beginn und zum Schluss jeweils klassische Musik des norwegischen Pianisten und Komponisten Edvard Grieg, dazwischen auch moderne und populäre Melodien, welche sich die Osloer Stadtbevölkerung zum Teil selbst wählen durfte.

Die Idee zum Bau dieses repräsentativen Gebäudes für die Stadtverwaltung und das Stadtparlament kam gleich nach Auflösung der Union mit Schweden im Jahr 1905 auf. Bei einem Architekturwettbewerb im Jahr 1914 gewannen die Architekten Arnstein Arneberg und Magnus Poulsson mit ihrem Entwurf. Durch den Ersten Weltkrieg verzögerte sich aber der Baubeginn; erst 1931 erfolgte die Grundsteinlegung. In der Zwischenzeit mussten die Architekten ihren Ausgangsentwurf mehrfach überarbeiten.

Zur Ausführung kam schließlich eine Variante, die in der Literatur als Mischung aus „Nationalromantik, Klassizismus und Funktionalismus“ beschrieben wird.

Bilder oben: das Rathaus von Oslo, Blick auf die Südfassade vom Skulpturenpark auf dem Rathausplatz aus.

Bilder oben: reicher Fassadenschmuck am Gebäude; auch die Anordnung der Backsteine ist sehr kunstvoll gestaltet. Bei der Reiterfigur an der Seitenfassade des Rathausgebäudes handelt es sich um den Wikinger Harald Hardråda, König Harald III von Norwegen, der als Gründer von Oslo gilt. Die Reiterstatue wurde von Anne Grimdalen 1950 geschaffen. Die Figur mit ausgestreckten Armen stellt St. Hallvard dar, den Schutzpatron Oslos; die Skulptur stammt von Nic Schiøll ebenfalls aus dem Jahr 1950.

Bilder oben: südlicher Eingang und Südfassade des Osloer Rathauses.

Bilder oben: Haupteingang zwischen den beiden Türmen am Fridtjof Nansens plass.

Zur Fassadengestaltung des mächtigen Backsteinbaus kann man auf der Website www.worldcitytrail.com das Folgende lesen: „Die rote Backsteinfassade ist mit Skulpturen, Schnitzereien und Reliefs geschmückt, die bedeutende Momente der norwegischen Geschichte und Mythologie darstellen. Diese künstlerischen Elemente, die von renommierten norwegischen Künstlern wie Dagfin Werenskiold und Per Palle Storm geschaffen wurden, verleihen dem Äußeren des Gebäudes Tiefe und Textur und machen es zu einer Freiluftgalerie für Besucher.“

Ende 1939 konnten im Gebäude die ersten Büros bezogen werden. Die Fertigstellung des Bauvorhabens, insbesondere der Innenausbau, verzögerte sich dann aber nochmal spürbar aufgrund der Auswirkungen der Deutschen Besatzung während des Zweiten Weltkriegs. Die feierliche Eröffnung des Rathauses erfolgte erst 1950.

Bekannt ist das Osloer Rathaus in aller Welt durch die feierliche Zeremonie der Überreichung des Friedensnobelpreises jedes Jahr am 10. Dezember in der großen Halle des Gebäudes.

Betritt man das Rathaus (nach Durchlaufen einer strengen Sicherheitskontrolle), so kommt man zunächst in die zentrale, 1500 Quadratmeter große Halle. Ihre künstlerische Ausgestaltung mit flächendeckenden Großgemälden übernahmen bekannte norwegische Künstler; so schufen etwa Alf Ralfsen über der Galerie das Werk „Das arbeitende Schweden“ und auf der Südseite Henrik Sørensen das Gemälde „Arbeit, Verwaltung und Fest“. Beim Eintreten linkerhand zieht sich über die gesamte Hallenlänge ein Bildteppich mit Szenen aus der Deutschen Besatzung Norwegens hin.

Zum Bild: Südfassade des Rathauses ; im Vordergrund eine der Frauenfiguren auf dem Rathausplatz vom Bildhauer Emil Lie.

Bilder oben: über der Galerie schuf Alf Ralfsen das Werk „Das arbeitende Schweden“ und auf der Südseite Henrik Sørensen das Gemälde „Arbeit, Verwaltung und Fest“.

Bilder oben: beim Eintreten auf der linken Wand zieht sich über die gesamte Hallenlänge ein Bildteppich mit Szenen aus der Deutschen Besatzung Norwegens hin.

Bilder oben: Wandgemälde in der südlichen Vorhalle.

Bild oben: Blick auf den Hafen und das Rathaus von der Kai-Promenade „Stranden“ auf Aker Brygge aus. Rechts im Bild das Restaurant „Onda“; das Gebäude mit dem an eine Welle (Onda, span.) erinnernden Dach wurde 2012 von Alliance Arkitekter und MAPT erbaut.

Das Ekeberg-Restaurant (Ekebergrestauranten), 1929

Bild oben: auf einer Infotafel vor dem Gebäude gibt es auch ein Bild vom Zustand des Bauwerks nach seiner Fertigstellung: die Fassade war in einem Rotbraun-Ton gestrichen und das Obergeschoss war gegenüber dem Erdgeschoss zurückgesetzt; ein Teilbereich der so entstandenen Dachterrasse war überdacht.

Der Ekeberg ist ein Höhenzug im Südwesten des Stadtzentrums von Oslo und auch der hier liegende Stadtteil ist so benannt. Vom teils bewaldeten Plateau der Anhöhe bietet sich ein grandioser Blick auf die Stadt und den Oslofjord mit seinen Inseln.

Bezüglich der architektonischen Ausrichtung befand sich Norwegen in den 1920er Jahren in einer Phase des Umbruchs / Aufbruchs. Bis dato wurden die Gebäude für Museen, Banken, Kinos, aber auch für technische Einrichtungen wie etwa Kraftwerke und auch Wohnbauten meist im neoklassizistischen Stil errichtet. In dieser Zeit tat sich der Architekt Lars Backer, der in Oslo und in Stockholm studiert und anschließend das europäische Ausland bereist hatte, als Vorreiter des funktionalistischen Bauens in Norwegen hervor, wohl auch inspiriert durch das Moderne Bauen bzw. durch eine archtektonische Stilrichtung, die man später als International Style bezeichnete.

Mit drei Gebäuden im modern funktionalistischen Stil tat sich Lars Backer ab Mitte der 1920er Jahre hervor: 1926/27 baute er auf dem Gelände der Festung Akershus das Restaurant „Skansen“ (1970 abgerissen), 1929 folgte dann das Restaurant Ekeberg und darauf das Horngården-Hochhaus (1929/30) im Osloer Stadtzentrum.

Auf der Restaurant-Website werden die Merkmale benannt, welche das Gebäude als funktionalistisches Bauwerk auszeichnen: es verfügt durchgängig über Flachdächer, das Restaurant und der Bankettsaal öffnen sich durch eine Front mit hohen und durchlaufenden Fensterbändern zur Außenterrasse und der Eingangsbereich in einem Eckturm ist abgerundet.

Bild oben: in 2005 wurde das Gebäude umfassend renoviert, saniert und auch umgebaut. So kam anstelle der Dachterrasse nun ein Wintergarten-ähnlicher Anbau.

Bilder oben: das Ekebergrestaurant von Lars Backer; Baudetails.

Bilder oben: Blick auf den Ekebergpark mit Ekeberg-Restaurant von Sørenga aus; beim ersten Bild kann man im Vordergrund die Abluftkamine über dem Autotunnel sehen und die Straßenbahn, die gerade zum Ekeberg hochfährt.

Aufgrund des großen hellen Bankettsaales und der prominenten und im wahrsten Wortsinn „aussichtsreichen“ Lage war das Ekebergrestaurant nach seiner Eröffnung lange Jahre ein beliebtes Tanzlokal. Erst in den 1980er Jahren ließ die Attraktivität nach, das Gebäude verkam und wurde schließlich 1997 geschlossen.

Ein neuer Eigner renovierte das Gebäude schließlich umfassend (wobei auch starke Eingriffe in das ursprüngliche Erscheinungsbild gemacht wurden) und eröffnete es neu im Jahr 2005. Heute befinden sich im Gebäude unten die Restauranträumlichkeiten, im Obergeschoss gibt es einen großen und zwei kleinere Veranstaltungssäle.

Während beim ursprünglichen Bau das Obergeschoss gegenüber dem Erdgeschoss ein gutes Stück zurückgesetzt war, um Platz für eine Dachterrasse zu schaffen, wurde beim Umbau die Außenwand im Obergeschoss auch bis an die Außenkante vorgezogen. Damit vergrößert sich der Saal, die Dachterrasse entfällt. Wie man im Stadtmuseum Oslo (Bymuseet) anhand eines Architekturmodells sehen kann, war das Ekebergrestaurant farbig gefasst: die Fassade war in einem warmen rostroten Ton gestrichen. Nach der Renovierung kommt das Haus ganz licht und weiß daher.

Über eine Bus- und eine Straßenbahnlinie ist das Ekebergrestaurant auch gut mir öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Das Horngården-Gebäude – das erste Hochhaus in Oslo (1930)

Vom norwegischen Architekten Lars Backer stammt nicht nur das in der Stadt weithin sichtbare Restaurant auf dem Ekeberg (1927-29), sondern auch das erste „Hochhaus“ in Oslo, das Horngården-Gebäude am Egertorget (an der Øvre Slottsgate). Mit diesen Bauten (und dem in den 1970er Jahren abgerissenen Restaurant „Skansen“) führte Backer das moderne und funktionalistische Bauen in Norwegen ein.

Vom Architekten waren für das Geschäftshaus eigentlich 12 Stockwerke vorgesehen, aber die Baurichtlinien der Stadt ließen letztlich nur 8 Stockwerke zu; trotzdem war das Haus bei Fertigstellung das höchste Gebäude in der Stadt. Architektonisch gilt das Bauwerk als norwegischer Vorreiter funktionalistischer moderner Architektur.

Backer plante das Gebäude als Geschäftshaus für den Herrenbekleidungsausstatter H. Horn & Co. Im zweiten Stock war ein Café untergebracht und zu den Hauptmietern der oberen Etagen gehörte der amerikanische Filmkonzern Metro-Goldwyn-Mayer. Da Backer die Fertigstellung des Gebäudes nicht mehr erlebte, führte sein Assistent Frithjof Platou die Bauarbeiten zu Ende. Zur Zeit der Vollendung des Baus war auch Elektrizität in Oslo flächendeckend verfügbar und das Hochhaus zog auch durch die Leuchtreklame an der Fassade die Blicke auf sich.

Bilder oben: das Horngården-Gebäude gilt als erstes „Hochhaus“ in Oslo.

Bilder oben: auf einem Gebäude schräg gegenüber dem Horngården-Gebäude an der Kreuzung Karl Johans gate und Øvre Slottsgate befindet sich wohl die bekannteste Werbetafel der Stadt: die „Freia-Uhr“. Sie wurde 1925 aufgestellt und warb für das Unternehmen Freia, welches einige Zeit lang der größte skandinavische Hersteller von Schokolade(produkten) war. Längst ist die Firma von einem großen amerikanischen Lebensmittelkonzern „geschluckt“ worden, doch die Marke und damit auch die Werbetafel (inklusive der Uhr) blieben erhalten.

Das Doblouggården-Gebäude, 1933

Schräg gegenüber des Osloer Hauptbahnhofs befindet sich ein Geschäftshaus, das etwas an das in Stuttgart im Jahr 1960 (gegen öffentlichen Widerstand) abgerissene Kaufhaus Schocken von Erich Mendelsohn (erbaut 1928) erinnert. Dieses zeigte ein markantes, voll verglastes halbrundes Treppenhaus und durchgehende Fensterbänder an der Fassade. Die Ähnlichkeit zum Doblouggården-Gebäude ist allerdings kein Zufall, denn Erich Mendelsohn schuf 1932 auch die Pläne für den Bau dieses Hauses; ausführender Architekt war dann aber Rudolf Jacobsen (1933). Noch stärkere Ähnlichkeit hat das Gebäude in Oslo mit dem ebenfalls von Mendelsohn gebaute Kaufhaus Schocken in Chemnitz (heute ein Museum).

Bilder oben: das von Erich Mendelsohn für die Gebrüder Dobloug entworfene Gebäude befindet sich schräg gegenüber dem Osloer Hauptbahnhof und beherbergt heute u.a. das Nahverkehrsunternehmen Ruter.

Oslo während des Zweiten Weltkriegs

Die Geschichte der Stadt Oslo ist sehr gut im (kulturhistorischen) Stadtmuseum (Bymuseet) dokumentiert; dieses befindet sich in einem ehemaligen Bauernhaus im Frognerpark (in der Nähe des Vigeland-Parks). Hier widmet sich ein Bereich auch dem Leben unter der deutschen Besatzung. Speziell der Dokumentation der deutschen Besatzungszeit und dem norwegischen Widerstand gegen die Besatzer ist das Norwegische Widerstandsmuseum in der Festung Akershus gewidmet. Näheres zu den Osloer Museen, auch zum Bymuseet und zum Widerstandsmuseum, erfährt man auf der Seite Oslo-Museen.

Während andere Städte in Norwegen gegen Kriegsende von der deutschen Besatzungsmacht oft systematisch zerstört wurden, blieb Oslo von größeren Schäden an der Bausubstanz verschont.